tirto.id - Belum genap sebulan setelah kasus penolakan penanganan pasien oleh Rumah Sakit (RS) di Jawa Timur mengemuka, kini muncul lagi kejadian serupa di Kepulauan Riau (Kepri). Alasannya tak jauh berbeda, yakni kondisi pasien “tidak dianggap gawat darurat”.

Lewat unggahan Facebook, warga membagikan informasi kalau seorang anak berusia 12 tahun, AOK, meninggal dunia pada Minggu (15/6/2025) dini hari, setelah diduga ditolak akses layanan rawat inapnya oleh RSUD Embung Fatimah, Batam, Kepri.

AOK, yang mengalami sesak napas saat itu, sempat mendapatkan penanganan awal di Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RS tersebut. Pihak RSUD Embung Fatimah menjelaskan, pasien telah dilayani sesuai prosedur di IGD.

“Saat itu juga langsung kami layani di IGD sesuai keluhan, dua jam sebelumnya terlihat sesak di rumah. Akhirnya kami kasih bantuan oksigen, pemeriksaan respirasi, nadi ulang, laboratorium, dan pemeriksaan kadar oksigen,” ujar Direktur RSUD Embung Fatimah, Sri Widjayanti Suryandari, seperti dilaporkan Kompas, Selasa (17/6/2025).

Sri bilang, kondisi AOK saat tiba di rumah sakit tergolong stabil dan tidak memenuhi kriteria gawat darurat, sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) tidak bisa digunakan. Ia memastikan, pasien telah diobservasi selama hampir empat jam sebelum akhirnya diperbolehkan pulang dengan rekomendasi rawat jalan.

“Jadi, kami sudah melayani, bukan tidak melayani seperti yang disebarkan,” tegas Sri.

Indikator soal gawat darurat ini memang kerap jadi masalah di lapangan dan memunculkan perdebatan. Merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022, ada sebanyak 144 penyakit yang masuk dalam kompetensi wajib bagi dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), salah satunya puskesmas.

Beberapa penyakit itu di antaranya alergi makanan, anemia defisiensi besi, bronkitis akut, buta senja, demam dengue, gastritis, influenza, dan insomnia. Pendek kata, masyarakat yang mengidap 144 penyakit itu diutamakan untuk dilayani di FKTP dan baru akan dirujuk ke RS jika memerlukan tindakan lanjutan “berdasarkan evaluasi medis”.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat (Rokomyanmas) Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan kalau kegawatdaruratan medis adalah kondisi keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitas/kecacatan.

Disabilitas yang dimaksud bisa berupa gangguan pada jalan nafas, pernapasan dan sirkulasi, penurunan kesadaran, gangguan hemodinamik, dan atau kondisi lainnya yang memerlukan tindakan segera.

“Harus dipastikan dulu kasusnya seperti apa,” ucap Aji ketika dihubungi jurnalis Tirto, Kamis (19/6/2025). Ia menyatakan, penilaian kondisi gawat darurat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

Persoalan Sistemik dari Interpretasi hingga Komunikasi

Meski aturan ini mencoba memaksimalkan fungsi FKTP, kesehatan masyarakat, utamanya anak-anak, tak seharusnya menjadi kambing hitam. Ini jelas merupakan tragedi kemanusiaan, apalagi tak hanya terjadi sekali.

Pengamat kebijakan kesehatan sekaligus peneliti Griffith University, Dicky Budiman, menyebut kejadian di Kepri ini sebagai cerminan dari masalah sistemik yang berakar pada banyak faktor. Hal yang paling mendasari adalah terkait interpretasi terhadap kriteria gawat darurat.

“Dan ini artinya ada subjektivitas yang terjadi, padahal tidak. Seharusnya tidak boleh terjadi subjektivitas itu. Dan pasien datang ke IGD dengan sesak nafas misalnya, tapi dinilai tidak gawat darurat, ini mengindikasikan adanya variabilitas dalam penilaian medis, terutama dalam situasi yang borderline, yang di batas,” ujar Dicky kepada Tirto, Kamis (19/6/2025).

Di sisi lain, menurutnya, pihak RS juga ketakutan akan klaim tidak dibayar, di mana hal ini terjadi ketika pasien rawat inap tidak memenuhi kriteria administratif. Dalam konteks ini yakni status gawat darurat BPJS.

“Nah ini yang juga akan mempengaruhi keputusan dokter. Kemudian hal lain yang juga melatari adalah insentif finansial dan tekanan administratif di rumah sakit. Jadi, beberapa rumah sakit itu, salah satunya pemerintah ya, menghadapi tekanan efisiensi karena tarif INA CBG (sistem pembayaran yang digunakan dalam program JKN) rawat inap yang terbatas. Apalagi kalau bicara rumah sakit swasta,” lanjutnya.

Hal-hal itulah yang disebut Dicky berpotensi mendorong praktik defensive admission. Artinya, pasien hanya akan dirawat jika sudah jelas akan dibayar oleh BPJS.

“Nah, oleh karena itu, pasien yang dalam kondisi borderline, jadi tidak kritis tapi berpotensi memburuk, itu cenderung lebih sering atau lebih mudah dipulangkan untuk menghindari potensi klaim ditolak,” ujar Dicky, yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

Di sisi lain, masalah komunikasi klinis dengan keluarga dari tenaga medis atau pihak rumah sakit juga dinilai Dicky bisa melatari kejadian ini. Kasus penolakan menurutnya banyak bermula dari kesalahpahaman antara tenaga medis dan keluarga pasien mengenai kondisi medis dan prognosisnya.

“Prognosis itu potensi dia kedepannya memburuk atau membaik. Nah, kadang penjelasan tidak perlu rawat inap ini diterima oleh keluarga, atau mungkin sering ya, diterima oleh keluarga sebagai penolakan atau dianggap tidak penting. Nah ini yang sekali lagi menggambarkan pentingnya penguasaan komunikasi yang efektif ya di rumah sakit, apalagi tenaga medis,” ucap Dicky.

Lebih jauh, ada pula kemungkinan permasalahan ketidakseimbangan kapasitas dan beban layanan di IGD. Sebab, beberapa IGD di RS dikatakan Dicky mengalami overload, sehingga muncul tekanan untuk mempercepat discharge atau pemulangan pasien, supaya pasien tidak menumpuk.

“Nah praktik atau mekanisme seperti inilah yang menyebabkan pasien borderline, tadi di batas ini, tidak dimonitor cukup lama. Padahal beberapa penyakit seperti asma berat atau shock septik yang awal itu sebenarnya bisa cepat memburuk,” lanjutnya.

Meski masalahnya merentang dan beragam, Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, mengingatkan soal asas RS yang mesti mementingkan keselamatan pasien. Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebut, fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien.

“Nah, persoalannya muncul iya, bahwa memang ada sekarang dispute klaim. Bahwa rumah sakit dengan penuh ketakutan mungkin, wah ini kalau nggak dijamin siapa yang bayar. Menurut saya jangan berpatokan pada, ini kan rumah sakit pemerintah gitu. Kalau yang bisa bayar pemerintah gitu, kenapa mesti takut,” ujar Timboel lewat sambungan telepon, Kamis (19/6/2025).

Apalagi, kriteria gawat darurat didasarkan pada angka-angka dan tidak memperhatikan ketahanan setiap individu. Misalnya, tidak semua orang dengan dengan suhu 38 derajat Celcius masih baik-baik saja.

“Sebenarnya kan tergantung memang kondisinya, tapi memang kalau dalam sesak atas ini, biasanya sampai 5-6 jam harus dipantau. Karena kan banyak hal yang memang mengaruhi orang sesak. Apalagi anak,” lanjut Timboel.

Dengan demikian, jika memang tidak gawat darurat, Timboel bilang, RS seharusnya tidak memulangkan pasien. Pasien bisa dirujuk ke FKTP dengan diberi fasilitas ambulan.

“Saya sudah berkali-kali bilang, jangan disuruh pulang. Serahkan kalau misalnya pun dianggap ini bukan gawat darurat, serahkan ke FKTP, sehingga FKTP nanti menangani. Kalau nanti FKTP merasa, ini memang gawat darurat, dia akan kasih rujukan. Ketika dikasih surat rujukan, rumah sakit gak boleh nolak,” ucap Timboel.

Penting digarisbawahi, dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah disebutkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

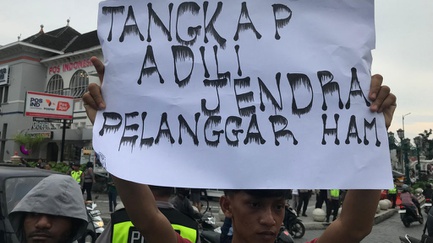

Maka, pemerintah punya tanggung jawab untuk memenuhi layanan kesehatan anak. Timboel menilai, nyawa anak tidak bisa ditawar dengan perselisihan antara RS dan BPJS Kesehatan dan kejadian ini berarti sudah mengabaikan hak anak-anak.

Urgensi Perluasan dan Penegasan Regulasi Kriteria Gawat Darurat

Pemerintah seharusnya bisa melakukan evaluasi dan pembenahan sistem secara serius agar kejadian serupa tak terus menerus berulang. Timboel juga mendorong pemerintah untuk meminta maaf atas kejadian yang merenggut nyawa ini.

“Udah berulang ini loh, dan Menteri Kesehatan juga tidak mengatakan maaf dan sebagainya. Ini kejadian satu nyawa itu harus minta maaf. Atas kelalaian mereka melakukan upaya keselamatan pasien di rumah sakit,” ujar Timboel.

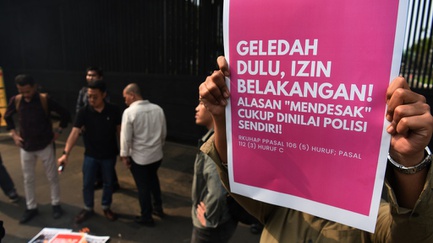

Sementara itu, Dicky menekankan urgensi perluasan dan penegasan regulasi kriteria gawat darurat sebagai hal yang pertama mesti dilakukan. Meski sudah ada Permenkes Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan dan pedoman BPJS, menurut Dicky, aturan-aturan itu belum sepenuhnya memuat definisi operasional kegawatdaruratan anak yang praktis dan seragam di seluruh fasilitas.

“Dan ya tentu harus Kementerian Kesehatan bersama IDAI dan Perhimpunan Dokter Emergency misalnya, menyusun algoritma gawat darurat berbasis usia dan gejala. Dan kedua, tentu mewajibkan penggunaan triase tool yang terdokumentasi, seperti misalnya kalau di luar ya, di Australia misalnya ada namanya pediatric early warning score,” ucap Dicky.

Ia juga menekankan pentingnya pemerintah bersama pihak terkait untuk melakukan review skema pembayaran dan insentif RS. Sebab, kata Dicky, INA CBG kadang tidak mencerminkan beban real di lapangan, apalagi pada kasus anak dengan komorbid (penyakit bawaan) atau butuh observasi jangka menengah.

Aji dari Kemenkes menyampaikan kalau pembinaan, pengawasan atau penyelesaian kasus-kasus layanan kesehatan di fasyankes diselesaikan berjenjang dari level RS bersama dengan dinas kesehatan dan pihak terkait lainnya di daerah. Kasus ini disebut bisa naik eskalasi ke provinsi dulu untuk diselesaikan sebelum ke pusat.

“Pemerintah, fasyankes, OP sdh menyiapkan SOP, standar layanan dan standar profesi dalam melaksanakan yankes,” ujarnya.

Penulis: Fina Nailur Rohmah

Editor: Farida Susanty

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id