tirto.id - Keriuhan jelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 telah dimulai. Partai-partai politik sibuk menyiapkan sejumlah nama calon anggota legislatif, sebagian di antaranya diwarnai kisruh internal. Sementara pendaftaran capres dan cawapres yang dibuka KPU selama tujuh hari, yakni 4-10 Agustus 2018 baru saja selesai dan menimbulkan kegaduhan di antara para elite politik nasional, terutama di detik-detik akhir penutupan pendaftaran.

Episentrum kegaduhan tentu saja terjadi di Jakarta sebagai pusat perpolitikan nasional. Para pimpinan dan markas partai politik menetap di kota ini. Hajat lima tahunan ini selalu bermula dan berakhir di Jakarta. Jika melihat suasana ketegangan di masyarakat akibat pertarungan politik dalam pemilihan presiden, setidaknya dalam empat tahun terakhir, kiranya saling serang akan terus berlanjut, terutama di kanal-kanal media sosial yang hampir setiap orang bisa mengaksesnya.

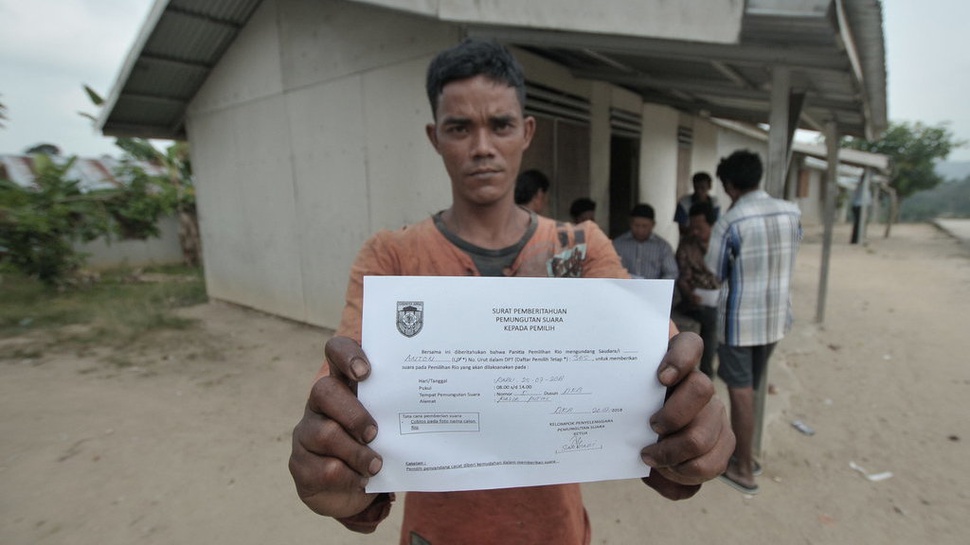

Namun, masyarakat Indonesia tentu saja bukan sebatas mereka yang melek teknologi informasi dan mudah tersulut akibat berbeda pilihan politik, tapi ada juga masyarakat yang tinggal dalam dunia mereka sendiri, jauh dari hiruk-pikuk ketegangan politik yang rentan konflik, salah satunya adalah masyarakat adat.

Komunitas masyarakat adat sudah ada sebelum Republik Indonesia lahir. Oleh karena itu, mereka juga pemilik sah republik ini dan memiliki hak yang sama dengan warga negara lain, termasuk hak konstitusional untuk memberi suara dalam pemilu.

Model Noken dan Peran Kepala Suku

Dalam tradisi masyarakat adat, hukum positif yang berlaku pada masyarakat umum saat pemilu berlangsung, ada kalanya tidak dipakai. Sebagai contoh, terjadi di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua.

Pada pemilu legislatif tahun 2009, sejumlah warga di distrik Lolat di Kabupaten Yahukimo melaksanakan pemungutan suara dengan cara kesepakatan warga atau aklamasi.

“Pemungutan suara di distrik Lolat dilakukan secara aklamasi, seluruh tokoh dan masyarakat distrik Lolat dikumpulkan dalam satu lokasi. Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh ketua adat, secara aklamasi mereka memilih partai politik dan calon anggota DPD Papua,” tulis Ahmad Zazili dalam “Pengakuan Negara terhadap Hak-hak Politik Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum” yang dimuat di Jurnal Konstitusi (Vol. 9 No. 1, Maret 2012).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa cara pemungutan suara tersebut dikenal dengan sebutan model noken. Cara seperti ini telah dilakukan sejak 1971. Prosesnya berlangsung dengan jalan pencontrengan kertas-kertas suara milik warga sebagai daftar pemilih tetap diwakilkan kepada para kepala suku.

Pencontrengan pun tidak dilakukan sebagaimana mestinya, yakni di dalam bilik suara, melainkan di tempat terbuka dan kertas-kertas suara itu dimasukkan ke dalam noken, yakni kantong khas buatan orang Papua yang terbuat dari kulit kayu.

“Bagi orang Papua, Noken dimaknai sebagai simbol kehidupan yang baik, perdamaian dan kesuburan. Karena itu, kantong yang dijalin dari kulit kayu ini punya kedudukan penting dalam struktur budaya orang Papua,” tulis Yance Arizona dalam “Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia” yang dimuat di Jurnal Konstitusi Pusako (Vol III, No. 1, Juni 2010).

Pemungutan suara dengan model noken ini sempat tersiar cukup luas saat Elion Numberi, salah seorang calon anggota DPD Papua, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi atas selisih perhitungan suara di KPUD Papua yang dianggap merugikan dirinya.

Ia sebenarnya mempermasalahkan selisih suara yang disinyalir timbul karena sejumlah distrik di Yakuhimo tidak mengadakan pemungutan suara. Sementara model noken tidak ia permasalahkan. Namun, dalam proses persidangan, model noken ini akhirnya terungkap. Dalam salah satu putusannya, Mahkamah Konstitusi menghargai tradisi pemilihan secara kolektif lewat model noken ini.

“Pada awalnya putusan tersebut menimbulkan kontroversi karena aturan dalam masyarakat adat berbeda dengan hukum positif yang berlaku, tetapi hal tersebut adalah wajar untuk menghormati keberadaan masyarakat adat yang masih dijunjung tinggi,” tambahnya.

Model pemilihan secara aklamasi di Yahukimo serupa dengan yang terjadi di distrik Moskona Utara, Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat. Partipasi warga terhadap pemilu yang sangat rendah mendorong kepala suku dan sejumlah tokoh lainnya menempuh cara yang sebetulnya bertentangan dengan asas pemilu.

Hasil penelitian Januaris Syama, mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintah Universitas Sam Ratulangi yang dipublikasikan dalam “Peran Kepala Suku dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”, menerangkan bahwa cara yang dilakukan kepala suku dalam pelaksanaan pemilu, dalam kasus ini pemilu 2014, adalah dengan memanggil para tokoh untuk melakukan rapat tertutup.

Rapat tersebut dilakukan untuk menetapkan partai apa atau kepada siapa pilihan akan dijatuhkan. Selanjutnya kepala suku memberikan arahan kepada warga untuk memilih salah satu calon dan partai peserta pemilu yang disepakati kepala kepala suku dan para tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh agama. Cara seperti ini dianggap benar oleh warga setempat sebab sesuai dengan adat istiadat, meski tentu dalam pandangan umum bertentangan dengan asas pemilu.

Jenang dalam Pemilu di Suku Anak Dalam

Suku Kubu atau Suku Anak Dalam atau Orang Rimba hidup di pedalaman Provinsi Jambi, tepatnya di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). Kepala adatnya disebut Tumenggung, dan ada sejumlah posisi lain yang menempati susunan organisasi sosial, yaitu Wakil Tumenggung, Depati, Menti, Mangku, Anak Dalam, Debalang Batin, serta Tengganas atau Tengganai.

Untuk berhubungan dengan dunia luar mereka biasanya mempunyai orang penghubung yang disebut Jenang. Menurut Tumenggung Tarib dalam kesaksiannya yang disampaikan dalam sidang perkara perihal “Pengujian Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-undang Dasar tahun 1945” di Mahkamah Konstitusi, Jenang merupakan warisan masa lalu saat Suku Anak Dalam belum kerap berhubungan dengan dunia luar.

Tugas Jenang adalah membeli dan menjual barang kepada pihak tertentu dan sebagai jalur komunikasi dengan pihak luar. Namun, menurut Tumenggung Tarib, posisi Jenang belakangan sering disalahgunakan.

Dalam kesaksiannya, Tumenggung Tarib menyatakan bahwa selama ini negara melakukan pembiaran terhadap Anak Suku Dalam dengan minimnya pembinaan dari pemerintah dan tidak ada pengakuan wilayah secara administratif. Meski demikian, pada beberapa gelaran pemilu mereka kerap terdaftar sebagai di DPT.

Wulandari mencatat dalam “Penggunaan Hak Memilih Suku Anak Dalam Muara Kilis Jambi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014” bahwa pemilu 2014 adalah hajat politik nasional pertama yang diikuti oleh Suku Anak Dalam.

Karena baru pertama kali mengikuti pemilu dan sehari-hari hidup di hutan, mereka tidak sama seperti masyarakat pada umumnya yang mengetahui informasi seputar pemilu secara lengkap. Untuk mengatasi hal ini, Jenang digunakan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan.

Pada gelaran Pilpres 2014, ia menginformasikan siapa saja calon presiden dan wakil presiden yang akan maju dan tata cara pemilihannya, termasuk prinsip bebas memilih siapa saja calon yang mereka kehendaki. Namun, lagi-lagi karena belum terbiasa, warga Suku Anak Dalam biasanya malah mengikuti arah pilihan Jenang.

“Siapa yang didukung Jenangnya maka mereka juga akan mendukung,” tulis Wulandari.

Lebih lanjut ia menerangkan bahwa karena minimnya berhubungan dengan dunia luar yang mengakibatkan ketidaktahuan terhadap hal-hal di luar kesehariannya seperti pemilu, warga Suku Anak Dalam menjadi amat tergantung kepada orang dekat yang dianggap lebih mengetahui dunia luar tersebut.

“Suku Anak Dalam akan mengikuti pilihan yang diambil Tumenggung, sedangkan Tumenggung akan mendukung apapun keputusan Jenang,” tambahnya.

Seba dan Lunang dalam Masyarakat Baduy

Masyarakat Baduy yang secara administratif masuk ke dalam Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mempunyai tradisi adat upacara Seba. Upacara ini dilaksanakan setahun sekali dengan cara mengunjungi penguasa daerah yaitu Bupati Lebak dan Gubernur Banten sebagai bentuk kesetiaan dan ketaatan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Menurut Endang Supriatna dalam “Upacara Seba Pada Masyarakat Baduy” (Jurnal Patanjala Vo. 4, No. 3, September 2012), tujuan umum upacara Seba adalah mengharapkan keselamatan dan rasa syukur kepada Tuhan. Sedangkan tujuan khususnya adalah membawa amanat Pu’un atau pemimpin adat, memberikan laporan selama satu tahun di daerahnya, menyampaikan harapan, menyerahkan hasil bumi, dan mempererat ikatan secara formal dengan pemerintah daerah yang mereka sebut Bapak Gede atau Emak Gede.

Tradisi ini menunjukkan bahwa dari dulu masyarakat Baduy memperhatikan keberadaan negara meski mereka relatif mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat modern pada umumnya. Eksistensi negara mereka junjung, termasuk belakangan saat diadakan pemilu.

“Kesadaran sebagai bagian kesatuan pergaulan antarkomunitas dalam bingkai negara yang menyelenggarakan hajatan politik semakin tumbuh. Karenanya sebagian warga Baduy secara sadar benar-benar menginginkan ikut berperan serta dalam proses demokrasi melalui pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali,” tulis Erwinantu dalam Saba Baduy: Sebuah Perjalanan Wisata Budaya Inspiratif (2012).

Ia menambahkan bahwa masyarakat Baduy mulai ikut pemilu pada 1997. Saat itu yang ikut hanya ratusan orang. Ketika terjadi reformasi dan kepemimpinan nasional berganti, lalu pemilu digelar kembali pada tahun 1999, masyarakat Baduy memutuskan tidak mengikuti pemilu karena bagi mereka aturan pemilu adalah lima tahun sekali dan itu harus dipatuhi.

“Soal ada pejabat yang lengser, kalau harus terjadi biarlah terjadi, tetapi aturan harus dihormati dan perlu tetap diikuti,” ujar Jaro Dainah, salah seorang pemimpin adat, seperti dikutip Erwinantu.

Baru pada tahun 2004 masyarakat Baduy kembali mengikuti pemilu. Pada 2009, mereka juga menggunakan suaranya pada hajatan lima tahunan tersebut. Namun, warga Baduy Dalam yang masih kukuh memegang adat memutuskan tidak mengikutinya langsung, melainkan menitipkan aspirasinya kepada warga Baduy Luar.

Waktu pelaksanaan pemilu, kadang bertepatan dengan hari raya adat masyarakat Baduy yang bagi mereka sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan, sehingga banyak warga yang akhirnya tidak mengikuti pemungutan suara.

“Jangan samakan warga kami dengan golput, beda, karena umumnya mereka masih memegang prinsip adat dan tetap harus dihormati, itu adalah sikap bebas yang berbeda alasannya,” ungkap Jaro Dainah.

Nilai adat bagi masyarakat Baduy dalam konteks politik, menurut Karman dalam “Dialektika Masyarakat Baduy dalam Memaknai Realitas Pemilihan Umum 2014” yang dimuat di Jurnal Penelitian Komunikasi (Vol. 17 No. 2, Desember 2014), adalah lunang atau milu ka nu meunang (ikut kepada yang menang).

Prinsip Lunang dalam konteks pemilihan, tambah Karman, baik pemilihan Pu’un atau pemilu, adalah untuk mencegah terjadinya kekacauan dan konflik. Prinsip ini merupakan instruksi yang tidak tertulis yang harus dijalankan warga Baduy.

Meski demikian, menurut Jaro Dainah yang disampaikan kepada Karman, Lunang bukan merupakan bentuk golput, melainkan bentuk keikhlasan masyarakat Baduy terhadap hasil pemilu dan menerima siapapun pemimpin yang menang, baik urusan adat maupun urusan negara.

“Lunang lebih dipertegas lagi dalam konteks pemilihan adat, setiap warga Baduy yang menolak hasil keputusan lembaga adat dalam pemilihan adat dianggap berdosa,” tulis Karman.

Editor: Ivan Aulia Ahsan