tirto.id - Tata Dwi adalah salah seorang yang sedih sewaktu mendengar kabar Rolling Stone Indonesia (RSI) berhenti terbit. Umur RSI harus kandas pada tahun ke-12. Per Januari tahun ini, PT a&e Media mengumumkan penutupan majalah dan situs musik itu karena tak memperpanjang lisensinya. Bagi Tata yang kini berusia 24, RSI adalah media musik yang mengisi masa remajanya. Ia senang dengan jurnalisme musik yang dihadirkan RSI. “Rasanya lebih dalam, dan mengena aja,” ungkapnya.

Bagi Damianus Andreas, kolega saya sekantor, RSI bukan sekadar majalah masa remaja; ia adalah mimpi. Bekerja sebagai jurnalis musik, apalagi di merek sebesar RSI, jadi kebanggaan. Mimpi itu terwujud ketika permohonannya bekerja intern pada 2015 diterima. Selama enam bulan berikutnya, Damianus menimba pengalaman menjadi jurnalis musik dengan langgam khas RSI.

Rekan sekantor lain, Nuran Wibisono, editor 'Gaya Hidup' Tirto, termasuk pula yang sedih: “Ada kisah hidup, dongeng, omong kosong para bintang rock,” tulisnya dalam feature salam perpisahan.

“Menjadi jurnalis musik adalah mimpi basah. Ia termasuk salah satu pekerjaan impian. Bertemu dengan musisi idola, menyaksikan konser, dan dibayar. Apa yang lebih enak ketimbang itu?” tambahnya, yang pernah bekerja di RSI.

Pernyataan ini mungkin relevan sebelum internet datang. Kini, satu per satu, media musik macam RSI mulai tumbang, dihajar babak belur oleh digitalisasi internet.

Media-media besar, berawal dari medium tinta dan kertas, pun diuji. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), lebih dari setengah penduduk Indonesia telah terhubung ke internet pada 2016. Jumlah pengguna internet pada 2016 tercatat 132,7 juta orang, naik sekitar 50 juta dari 2014.

Riset terbaru Nielsen tentang profil pembaca Indonesia, Desember 2017 menyebutkan: media online punya lebih banyak pembaca. Sekitar 6 juta orang membaca berita saban hari lewat media online, hanya 4,5 juta orang yang membaca berita media cetak. Hanya 1,1 juta yang membaca keduanya.

Namun, nyatanya, belanja iklan online tak semengigit ketika media cetak masih jaya. Ia membuat media yang gagap menghadapi perubahan tabiat lantaran gelombang internet ini cenat-cenut mempertahankan bisnisnya. Hal ini lebih terasa terutama bagi media yang punya pasar tersegmentasi seperti media lifestyle.

Format cetak macam koran, apalagi majalah—yang biasa dipakai media lifestyle macam RSI—sudah tak lagi relevan: pembaca tak butuh waktu lama untuk tahu kabar musik terbaru, biaya produksi cetak yang mahal, plus kalah saing dengan media online yang tumbuh menjamur.

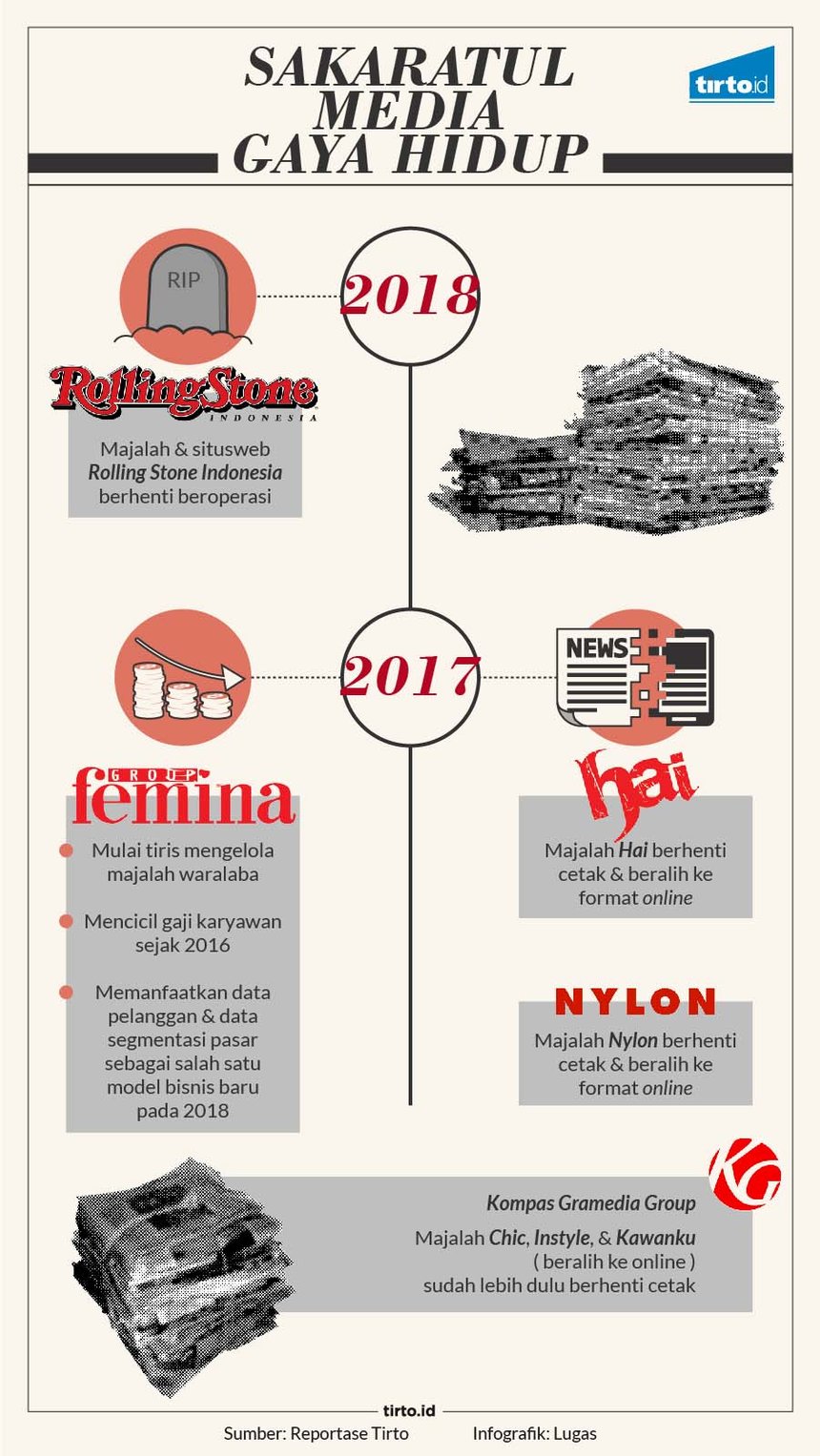

Tak cuma RSI, Nylon Indonesia mengalami hal serupa. Mereka sempat tutup, meski kini melanjutkan format online dan berhenti total memproduksi cetak.

“Menurunnya pembeli dan berkurangnya iklan tentu menjadi faktor utama. Kami mulai merasakan dampaknya pada 2015 ketika persentase retur majalah mulai bertambah,” kata Anindya Devy, pemimpin redaksi Nylon Indonesia, kepada saya.

“Suddenly people just don’t care about magazines anymore,” tambahnya.

Lalu, bagaimana kelanjutan nasib Nylon? Bisakah ia bertahan?

“Kami harus pintar-pintar menawarkan ide yang menarik bagi klien. Apa yang sebelumnya works for magazine kini harus dikemas ulang sehingga menarik bagi pembaca online yang memiliki attention span yang singkat,” jawab Anindya.

Ia memang menilai ada kesulitan dari bisnis media online. Sejauh ini, Nylon Indonesia hanya bertopang pada iklan digital yang diperolehnya. “Kami tidak memiliki unit bisnis lain.”

Menurut Ross Tapsell, ahli media Indonesia dari Australian National University, media kecil bakal kembang kempis jika tak bergabung ke konglomerat media di Indonesia.

Konglomerat media yang dimaksud Tapsell adalah delapan perusahaan media yang bukan cuma berhasil mempertahankan bisnisnya, tapi juga mengembangkan diri jadi konglomerat digital. Mereka tak cuma bangun stasiun televisi, radio, media online, dan sebagainya, tetapi juga mendirikan infrastruktur sendiri seperti satelit.

Infrastruktur inilah, menurut Tapsell, akan memberikan kuasa pada perusahaan-perusahaan tersebut memengaruhi media-media kecil yang modalnya kalah saing.

Anindya bahkan pesimistis dengan kemungkinan tersebut. Katanya, “Melihat berbagai kejadian dalam tahun-tahun kemarin, saya juga tidak yakin kalau bergabung ke konglomerat media akan menjamin kelangsungan hidup sebuah media. At the end of the day, semua ini bisnis. Pasti para konglomerat media juga tidak mau kalau sebuah media itu bleeding money, bukan?”

Masalah lain yang dihadapi media lifestyle, menurut Anindya, adalah persaingan antara influencer di media sosial dan media online. “Kayaknya pembaca lebih percaya kepada para infulencers dibandingkan media,” dia bilang.

"Masa Susah" pada Femina Group

Salah satu media lifestyle paling besar dalam skala bisnisnya adalah Femina Group. Kelompok media ini sudah berusia 45 tahun dan populer sebagai media wanita pertama di Indonesia. Tahun-tahun terakhir situasinya mengalami krisis.

Sejumlah lisensi media luar yang pernah bekerja sama dengannya tak lagi diperpanjang, seperti Men’s Health, Woman’s Health, dan Reader’s Digest. Femina Group bahkan mencicil gaji karyawan sejak 2016 dan mulai mengurangi fasilitas lain seperti menghapus uang lembur dan kendaraan operasional.

Namun, Svida Alisjahbana, direktur utama Femina Group, tidak mau menyerah begitu saja. Ia menceritakan kepada saya mengenai perombakan skema bisnis besar-besaran tahun ini. Ia menyebutnya “New Game 2018”—pola bisnis baru yang lebih adaptif pada zaman dengan memanfaatkan data pelanggan dan data segmentasi pasar.

Femina Group tak akan lagi memisah-misahkan unit bisnis per majalah—atau cetak versus online. Semua media di bawah naungan kelompok ini bakal disatukan di bawah divisi idea creator, berfokus untuk memproduksi konten di bawah Chief Community Creator yang dipegang Petty S. Fatimah—dulu disebut Editor in Chief.

Tugas Petty tak cuma menjaring komunitas Femina yang sudah tersegmentasi dan didata sejak awal berdiri, ia juga masih memandu kepala-kepala konten yang dibagi sesuai beberapa rubrik. Data-data ini dianalisis untuk mengetahui pasar, demografi pembaca, dan pola langganan maupun belanja mereka.

Ekornya, data ini dibawa ke divisi lain—disebut idea enabler—dan bertugas untuk mengembangkan produk dan memberikan informasi kepada pengiklan secara umum.

Contoh idea enabler, kata Svida, adalah perusahaan non-media yang terangkum dalam Femina Group macam Azurra (penyelenggara acara), Butik Kreatif, F&G Model Talent Agency, dan beberapa lainnya.

“No doubt, Femina juga punya masa susah. Tapi, masa susah itu kami pakai untuk melihat sejauh mana kekuatan kami,” kata Svida. Ia tak menampik bahwa bisnis medianya tengah terguncang.

Ia sadar bahwa bersaing dengan Facebook dan Google, dua raksasa yang menguasai kue iklan digital, bakalan berat.

“Itu enggak mungkin. Kami enggak punya tenaga sebesar itu. Lebih baik mengenal kekuatan sendiri dan setia pada roots kami,” ungkapnya. Ia percaya bahwa para pengiklan dan pemirsa Femina Group setia pada merek berusia hampir seabad ini.

Svida juga tak khawatir dengan kehadiran influencer di media sosial. Menurutnya, Femina sudah punya jaringan lebih luas, sebagian besar adalah infuencer yang bukan cuma di media sosial tapi di industri hiburan Indonesia. Lagi pula, kata Svida, ia tak menolak kerja sama dengan para influencer, dan menurutnya media di Femina punya "nilai kedalaman yang lebih."

Tapi ketika ditanya apakah skema ini mampu membuat Femina optimistis? Svida punya jawaban diplomatis, “Saya yakin bisnis media itu bisnis yang dinamis. Kami akan terus bertahan dan mengikuti perubahan zaman.”

Penulis: Aulia Adam

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id