tirto.id - “Souvenir” apa yang bisa kita dapatkan setelah menyumbang Rp1 miliar kepada kampus almamater? Buat William Falik, jawabannya adalah hak nama atas toilet.

Falik—nama yang kebetulan tepat—adalah dosen sekaligus pengacara dan pengembang properti profesional. Ia lulusan hukum Harvard angkatan 1971. Kepada almamaternya, Falik memberikan donasi sebesar USD 100.000. Sebagai bentuk terima kasih, pada 2012 silam, Fakultas Hukum Harvard memenuhi permintaannya untuk menamai ruang toilet di gedung baru dengan plakat bertulisan “Falik Men’s Room”. Di tempatnya sekarang mengajar, University of California Berkeley, Falik juga menyumbang toilet untuk gedung teater kampus, yang dinamai “Falik Gentlemen’s Lounge”.

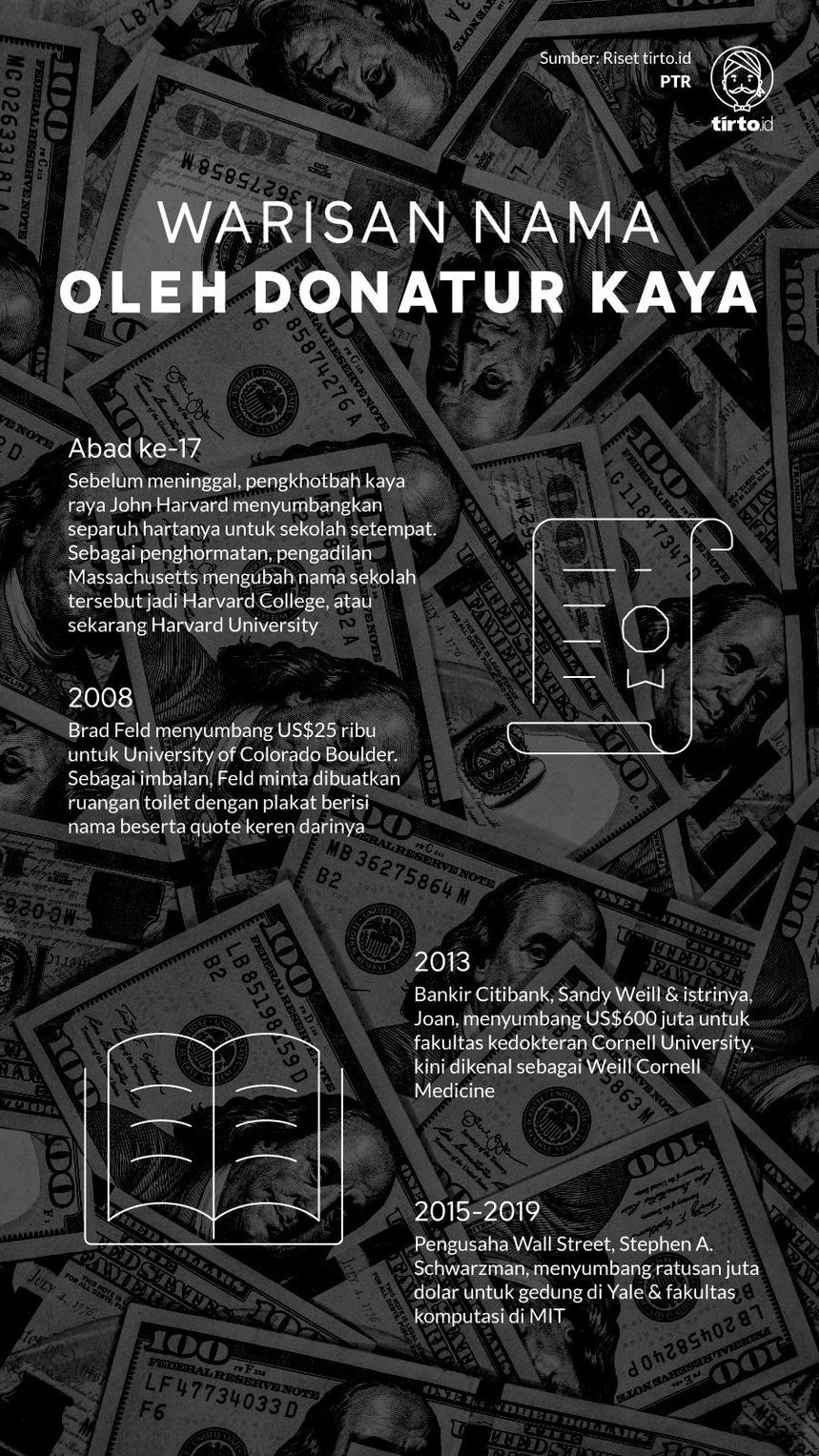

Falik bukan satu-satunya orang kaya yang namanya diabadikan sebagai toilet. Investor start-up teknologi Brad Feld pernah mengajukan permintaan serupa kepada almamaternya, Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hanya saja, MIT keberatan karena hal itu dipandang kurang elok. Akhirnya, pada 2008, Feld mendonasikan USD 25.000—sekitar Rp250 juta—kepada University of Colorado Boulder. Dengan senang hati, kampus Colorado membuatkan satu ruangan toilet dengan plakat berisi nama Feld beserta buku keren darinya: “Ide-ide terbaik muncul dari saat-saat yang tak nyaman. Jangan pernah menutup diri darinya.”

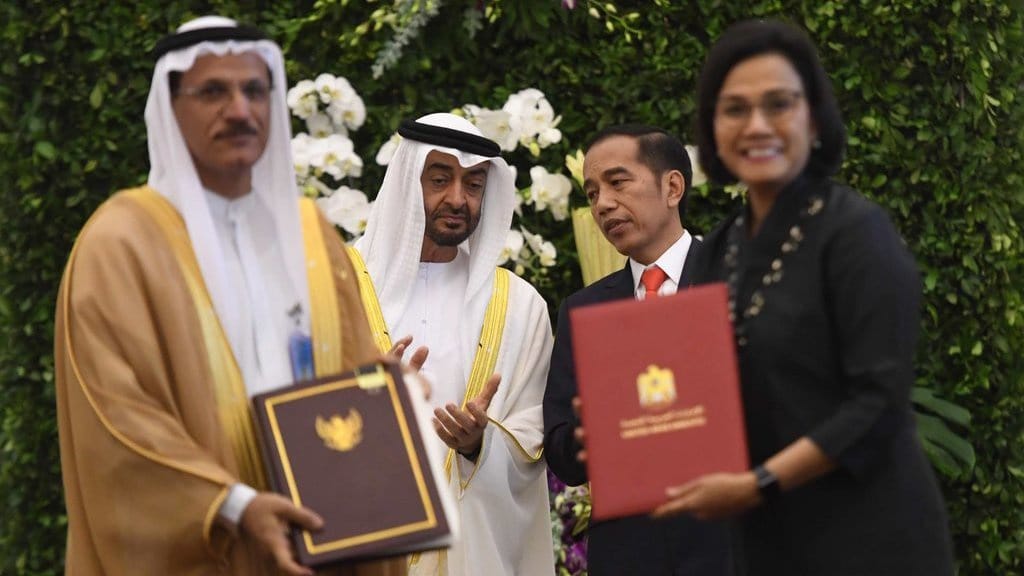

Filantropi yang berujung pada pemberian hak nama juga ditemui di Indonesia. Sebut salah satunya pemberian gedung senilai Rp13,5 miliar dari yayasan keluarga milik Hashim Djojohadikusumo kepada Fakultas Ilmu Budaya UGM pada 2008 silam. Bangunan tersebut dinamai Gedung RM Margono Djojohadikusumo, kakek Hashim yang juga tokoh pendiri Bank Negara Indonesia. Masih pada 2008, alumni kampus teknik ITB yang sukses meniti karier sebagai pengusaha, Aburizal Bakrie, Arifin Panigoro, Benny Subianto, dan T.P. Rachmat, masing-masing menyumbang Rp25 miliar untuk dana lestari kampus. Tak lama kemudian, pihak rektorat meresmikan nama baru untuk empat laboratorium teknologi dengan nama-nama donatur. Khusus dua bangunan didedikasikan kepada ayah dari Aburizal dan Arifin: Achmad Bakrie dan Yusuf Panigoro.

Tradisi Lama Orang Kaya Amerika

Hak nama dalam praktik filantropi di atas melibatkan donasi yang nilainya tergolong “kecil”. Apa jadinya jika suatu institusi menerima sumbangsih yang nilainya jauh lebih fantastis? Mari kita tengok kegiatan eks-CEO Citibank, Sandy Weill, dan istrinya, Joan, segelintir kaum jetset asal Amerika yang populer karena gemar berderma untuk dunia riset dan pendidikan.

Sandy dan Joan Weill adalah donatur paling dermawan untuk Cornell University, yang juga almamater Sandy. Fakultas kedokteran Cornell menjadi penerima rutin sumbangan dari Weill, sehingga pada 1998 namanya diubah jadi Weill Medical College of Cornell University, kini dipopulerkan sebagai Weill Cornell Medicine. Sampai 2013, total sumbangan pasangan Weill di sana mencapai USD 600 juta, atau nilainya kala itu lebih dari Rp7 triliun!

Perhatian keluarga Weill juga dicurahkan kepada kampus negeri, University of California San Francisco. Pada 2016, sekiranya USD 185 juta atau lebih dari Rp2 triliun disumbangkan untuk membangun pusat riset neurosains bernama UCSF Weill Institute for Neurosciences. Lokasinya terletak di gedung yang kelak dinamai Joan and Sanford I. Weill Neurosciences Building.

Sumbangsih Weill untuk kampus-kampus tersebut sangat besar, jauh di atas anggaran belanja institusi pendidikan di Indonesia. Sebagai perbandingan, pada 2013, rencana pengeluaran belanja kampus UGM mencapai Rp2,2 triliun. Sumber pendanaan utama berasal dari pemerintah dan SPP mahasiswa, sedangkan donasi dan hibah relatif kecil, nominalnya sekitar Rp63 miliar (PDF), dengan total anggaran belanja kampus sekitar Rp1,4 triliun.

Pendanaan kampus negeri di AS, seperti University of California dan cabang-cabangnya, idealnya memang disokong oleh pemerintah negara bagian. Dikutip dari studi oleh dosen manajemen pendidikan tinggi Kevin McClure di The Conversation, penggalangan donasi di kalangan universitas publik belum terlalu ramai pada dekade 1970-an. Pasalnya, mereka masih dibanjiri anggaran miliaran dolar AS dari negara bagian dan pemerintah federal. Namun, dalam 30 tahun terakhir, anggaran dari pemerintah mulai menyusut. Sejak 1990-an, universitas negeri mulai menyadari pentingnya aksi penggalangan donasi.

Masih dilansir dari tulisan McClure, praktik donasi untuk institusi pendidikan tinggi tidak bisa dipisahkan dari sejarah universitas di AS. Contoh paling populer adalah kampus Harvard, yang namanya tak lain berasal dari pendonor utamanya, buku (1607-38). Pria Inggris dari keluarga berada ini sempat mengenyam pendidikan di University of Cambridge, sebelum pindah ke Amerika Serikat bersama istrinya. Di sana, Harvard bekerja sebagai asisten pengkotbah. Sebelum meninggal pada 1638 karena TBC, Harvard mewasiatkan separuh harta kekayaan dan koleksi bukunya untuk suatu sekolah di daerah New Towne yang sudah berdiri sejak 1636. Sebagai bentuk syukur atas donatur pertama terbesarnya, nama sekolah itu pun diubah jadi Harvard College sesuai dengan putusan pengadilan Massachusetts. Meskipun bukan “sang pendiri” Harvard, mendiang Harvard tetap dipandang sebagai salah satu pilar penyokong kampus tertua di AS tersebut.

Singkatnya, bukan tradisi baru di kalangan orang kaya, pebisnis atau industrialis Amerika untuk memberikan sebagian kekayaannya dalam rangka menyokong atau mendirikan institusi pendidikan. Selain Harvard, masih banyak kampus swasta terkenal lain (Yale, Stanford, Johns Hopkins, Cornell, Sarah Lawrence) yang diberi nama sesuai pendiri atau penyumbang utamanya.

Praktik penamaan kampus-kampus top Amerika ini cenderung berbeda dari Eropa. Di Jerman, misalnya, universitas yang mapan dan besar umumnya didirikan oleh keluarga kerajaan (Ruprecht Karl University of Heidelberg, Albert Ludwig University of Freiburg, Ludwig Maximilian University of Munich). Sementara di Inggris Raya, nama universitas cenderung terikat dengan lokasi, sebut saja yang paling terkenal Oxford dan Cambridge.

Tulus, tapi…

Di balik donasi bombastis dan citra dermawan para donatur, praktik sumbang-menyumbang ini juga kerap memancing pertanyaan soal etika, ketulusan, sampai latar belakang donatur yang bisa jadi agak problematis. Masih melibatkan suami istri Sandy dan Joan Weill, mereka dikabarkan akan mendonasikan USD 20 juta untuk institusi swasta kecil di New York, Paul Smith’s College pada 2015. Namun, pengadilan memutuskan bahwa perubahan nama institusi sesuai permintaan donatur—menjadi Joan Weill-Paul Smith’s College—tidak bisa dilakukan.

Sekolah ini didirikan oleh Phelps Smith untuk menghormati mendiang ayahnya, pengusaha hotel Paul Smith. Dalam surat wasiatnya, Phelps menegaskan bahwa institusi pendidikan tersebut harus dikenal selamanya sebagai Paul Smith’s College of Arts and Sciences. Akhirnya, pasangan Weill tidak jadi memberikan donasi.

Pentingnya cap nama abadi di balik pemberian donasi ini juga ditemui di ranah non-pendidikan. Misalnya, gedung pertunjukan di New York, Lincoln Center for the Performing Arts, yang terkenal dengan salah satu ruangan konsernya, Avery Fisher Hall. Ruangan ini didirikan pada 1962 sebagai Philharmonic Hall, tempat dilangsungkannya pertunjukan orkestra New York Philharmonic dan acara musik lainnya. Sepuluh tahun kemudian, namanya diubah jadi Avery Fisher, sebagai tanda terima kasih pihak orkestra atas sumbangsih USD 10,5 juta dari pengusaha radio dan teknologi audio ini.

Pada 2015, produser Hollywood David Geffen menawarkan donasi USD 100 juta untuk merenovasi Avery Fisher Hall. Namun, pemberian ini bukan tanpa syarat. Geffen ingin namanya terpampang di gedung. Setelah membayar sekitar USD 15 juta kepada ahli waris Fisher, nama ruangan pun resmi menjadi David Geffen Hall. Alih-alih donasi, aksi ini justru terkesan seperti transaksi jual-beli nama.

Pengusaha Wall Street, Stephen A. Schwarzman, terkenal pula atas sumbangan USD 100 juta untuk New York Public Library pada 2007. Namanya terukir di 6 titik lokasi berbeda di gedung utama perpustakaan yang diresmikan sebagai Stephen A. Schwarzman Building.

Schwarzman juga pernah berdonasi untuk almamaternya, Yale dan MIT. Kepada Yale, pada 2015 lalu, ia menyumbang USD 150 juta untuk merenovasi ruang makan bersama menjadi tempat aktivitas mahasiswa bernama Schwarzman Center. Proyek ini dikritik oleh sejumlah pihak dalam kampus karena bisa dialihkan untuk program-program lain yang lebih penting. Schwarzman juga disorot karena pengaruhnya dalam pemerintahan dan praktik bisnisnya.

Kritik semakin mengudara pada 2019, tatkala Schwarzman mendonasikan USD 350 juta kepada MIT untuk mendirikan fakultas ilmu komputasi bernama MIT Stephen A. Schwarzman College of Computing. Lebih dari 100 orang menandatangani petisi agar nama Schwarzman dihapuskan dari fakultas. Dalam kolom opini di media kampusThe Tech, sekelompok mahasiswa, staf dan alumni mempertanyakan “etika” MIT yang berkenan menerima donasi dari seorang Schwarzman.

Pasalnya, jaringan sosial Schwarzman dipandang problematis. Sebagai seorang loyalis Donald Trump (waktu itu masih presiden), ia diketahui memberi buku besar untuk kubu Republikan, di samping menjadi penasihat tidak resmi Trump terkait relasi dengan Beijing. Pada waktu yang sama, Schwarzman mati-matian berusaha menjegal lolosnya RUU Pemukiman Terjangkau di California. Schwarzman juga akrab dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, yang diduga berada di balik pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dan kasus pelanggaran HAM lainnya. Schwarzman sempat menjamu sang pangeran tak lama setelah perusahaannya, Blackstone, menerima investasi USD 20 juta dari pemerintah Saudi.

Terlepas dari berbagai tanda tanya di balik praktik filantropi selama ini, institusi yang membutuhkan dana cenderung berpikiran pragmatis. Dengan menorehkan nama-nama orang besar, terkenal, dan berpengaruh pada bangunan atau bagian dari institusi mereka, terpercik harapan bahwa akan lebih banyak orang tertarik memberikan sumbangan.

“Anda akan temui orang-orang di dunia amal yang berpendapat bahwa hak nama dapat membantu mereka mengumpulkan uang. Inilah sebabnya kenapa (merek-merek besar) bersedia menggandeng artis untuk mencapai kesepakatan endorse,” kata Ric Edelman, pemilik perusahaan finansial yang mengelola aset ratusan miliar dolar AS, ketika diwawancara CNBC pada 2016 silam.

Di pihak pemberi atau donatur, motifnya bisa saja murni dilatarbelakangi oleh ketulusan, semata-mata tergerak oleh rasa prihatin atau welas asih. Akan tetapi, seperti sudah disaksikan di atas, donasi jadi susah dibedakan dari transaksi jual-beli karena sejumlah donatur menuntut hak nama atas bangunan fisik atau lembaga yang telah mereka biayai. Seperti Edelman ungkapkan, “Pada akhirnya, filantropi merupakan suatu bisnis yang besar.”

Para donatur umumnya bergerak melalui yayasan swasta, yang biasanya membawa nama keluarganya. Dengan mendirikan yayasan, harta kekayaan keluarga bisa selamat dari tarikan pajak, di samping penting sebagai jalur legal bagi anggota keluarga untuk mengelola harta kekayaan bersama. Terlepas dari fungsi praktisnya, yayasan tak lain merupakan “suatu mekanisme untuk menciptakan status sosial dan pengakuan”, seperti disampaikan ahli ilmu politik Rob Reich dalam buku Just Giving: Why Philanthropy Is Failing Democracy and How It Can Do Better (2018). Akan tetapi, yayasan saja tidak cukup untuk mengukuhkan status sosial sang donatur. Reich tekankan, para donatur nantinya juga bisa meminta semacam “wujud keabadian” melalui hak nama, sebagai imbalan atas sumbangan yang sudah diberikan.

Filantropi pada dasarnya merupakan praktik kekuasaan. “Khususnya pada donatur kaya raya atau yayasan swasta, [filantropi] bisa menjadi pengerahan kekuasaan yang plutokratis, menggunakan aset pribadi untuk tujuan publik, kerap dengan maksud untuk mengubah kebijakan publik,” tegas Reich. Maka dari itu, Reich menyarankan bahwa setiap bentuk filantropi perlu diawasi alih-alih disanjung, mengingat suatu donasi relatif sulit dipertanggungjawabkan, kurang transparan, dan cenderung disetir oleh kepentingan donatur.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id