tirto.id - “Kito nih masyarakat Gang Lampung yang muslim merasa terganggu galo dengan anjing.”

Begitulah ucap Surip kala berbincang selepas salat magrib di Masjid Al Furqan (27/7), Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Beberapa potong pempek tengah berkumpul di satu piring menemani obrolan kami, bersamaan dengan cuko sebagai pelengkap.

Pak Robin, seorang penjaga sekolah dasar yang turut serta dalam obrolan, terlihat tidak selera. Ia enggan mencicipi pempek tersebut. “Cukonyo terlalu pedas,” dalih Robin yang pernah menjabat sebagai ketua Masjid Al Furqan. Surip sempat mencicipi sekitar satu atau dua pempek. Begitu pula dengan Luhin. Saat itu Masjid sudah kosong, hanya tersisa kami berempat dan satu orang yang tidak saya kenal.

Sebelumnya, Robin menganjurkan saya untuk salat magrib di Masjid Al Furqan. Hal ini guna berbincang dengan rekan-rekan jemaat yang resah dengan anjing. “Cubo kamu ke masjid magrib ini, gek tebongkar galo,” katanya menyarankan.

Demikianlah seperti biasa saya mengawali percakapan dengan pertanyaan, “Pak, kok di sini banyak anjing? Banyak orang Batak ya?”

Sama seperti yang lain, Surip langsung tersulut meluapkan rasa kesalnya. Ia berbicara jauh lebih banyak dari yang lain. Maklum, saat itu saya sudah pernah berbincang dengan Luhin dan Robin. Surip merupakan pria asal Meranjat yang kini menetap di Indralaya Utara. Tubuhnya lebih gemuk dibanding Luhin dan Robin, bahkan cenderung gempal. Surip juga sama ramahnya seperti Robin dan Luhin, kala menyambut perbincangan dengan saya.

Sebagai salah satu pemilik pondokan di Gang Lampung, ia mengaku enggan bila kamarnya diisi oleh orang Batak. “Lebih baik kosong,” ucapnya. Surip merasa kondisi antara “wong kito” dan kelompok Batak seperti minyak dan air. Terlebih berkaitan dengan persoalan anjing. Berkali-kali ia menekankan bahwa anjing adalah hewan yang haram kepada saya. Surip menjelaskan banyak anak-anak takut karena kehadiran anjing yang berkeliaran di sekitar wilayah tersebut. Bahkan hanya dengan melihat anjing saja terkadang ia dan anak-anak sungkan untuk lewat.

Hal lain yang mengganggunya ialah suara berisik saat kelompok Kristen beribadah di sekitar Gang Lampung. Meski tanpa alat pengeras, namun kumpulan suara dari vocal group, sudah cukup membuat suara bergema nan amat mengusik telinga. “Kan wong kafir kalo nyanyi menggunakan lagu Barat,” lanjutnya.

Selama berbincang bersama mereka bertiga, kalimat “wong kito” seringkali muncul untuk mengidentifikasi “golongan muslim” dan membedakan dengan kelompok lain. Pernah dalam salah satu topik, mereka meragukan keislaman salah seorang warga karena memelihara anjing. “Kayaknyo bukan ‘wong kito’, kito tidak tahu agamanyo,” ucap Robin. Setelah beberapa menit bergosip, tak lama dari itu, Robin pun izin pamit, meninggalkan kami.

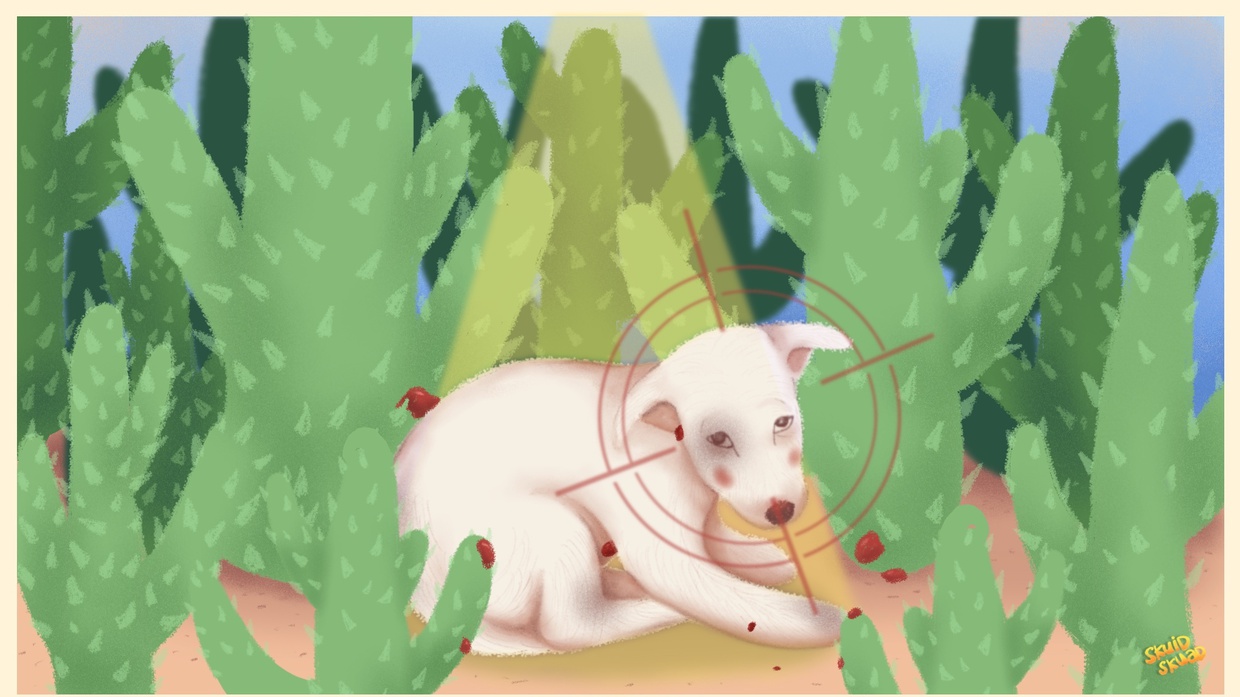

Tersisalah Surip dan Luhin. Obrolan pun berlanjut. Mereka berkisah dahulu ada seorang penjegal anjing yang kerap menangkap hewan liar guna menyuplai daging untuk Lapo. Anjing dengan sendirinya, akan mendatangi pria tersebut. Lalu ‘hap’ anjing pun berhasil ditangkap. Kini orang tersebut tidak pernah kembali lagi ke Gang Lampung. Hal inilah yang membuat populasi anjing kian tidak terkendali.

Surip, tidak tahu siapa yang meracuni anjing-anjing tersebut, tetapi ia amat bersyukur bila ada anjing yang tewas. Meski pun demikian, dia mengaku tak tega apa bila harus meracuni hewan dengan tangannya sendiri. “Sebenci-benci kito sama anjing, tetap saja ga tega, itu makhluk Allah juga,” katanya. Berhenti satu detik, ia pun melanjutkan perkataannya. “Jelas yang ngeracuni, pasti orang kejam,” ucapnya.

Seketika suasana pun hening sejenak. Saya pun terdiam. Begitu pula dengan Luhin. Air mukanya mengeras. Jidatnya berkerut, selaras dengan tatapan matanya yang kian menyipit. Namun, tak satu patah kata pun yang meluncur dari mulutnya. Suaranya seolah tertelan.

‘Makhluk yang Haram’

Luhin adalah pelaku utama pemukulan anak anjing yang dimaksud oleh Laurensus, Mei 2018. Bersamaan dengan itu, Luhin juga salah satu aktor penyebar racun di sekitar Gang Lampung yang disebut oleh Robin. Tubuhnya ringkih, kerutan tergambar jelas di wajahnya. Ia amat sering terlihat di masjid. Saat pertama kali bertemu dengan saya pun, beliau sedang dalam perjalanan menuju masjid untuk salat asar.

Menjelang magrib saya menunggu di teras rumah Luhin. Rumahnya bercat hijau. Halamannya lebih luas dibanding rumah-rumah lain. Tepat di depannya berdiri warung kelontong bernama Toko Jagat. Gerai itu milik putra pertamanya yang kini kerja di luar kota. Luhin termasuk orang yang paling awal menempati Gang Lampung. Beliau sudah bermukim di Indralaya sejak 1985. Luhin berasal dari Bengkulu. Namun pekerjaan membawanya menetap di Indralaya.

Kala masih muda ia mengaku pernah mengejar sekelompok mahasiswa Batak sambil membawa pisau. Luhin mengamuk dan menginjak-injak apa yang ia lihat. Anak-anak Batak pun kabur kalang kabut. “Ampun, pak, ampun, pak,” tiru Luhin, tatkala mengisahkan masa jayanya. Ia amat sebal dengan ulah para anjing yang kerap memakan anak ayam. Bahkan anjing-anjing di sekitar Gang Lampung pernah menggigit anaknya yang paling kecil di tahun 1994.

Dalam kondisi on the record, Luhin sama sekali tak ragu saat mengakui bahwa ia masih menyimpan racun anjing di rumahnya. Racun tersebut didapatkan dari peternakan. Sebuah jenis racun yang menurutnya tidak diperjual-belikan. Biasanya Luhin meracuni anjing di momen-momen kala si majikan tidak mengetahuinya. Selain karena kerap mengganggu, alasan lainnya karena “anjing makhluk yang haram.” Dirinya mengaku pernah melihat dua anjing masuk sampai kamar mandi masjid. Bahkan seekor anjing kecil benar-benar masuk ke dalam masjid.

Awalnya, ia menyangkal kejadian pemukulan anjing yang dimaksud Lauren. Akan tetapi, sejurus selanjutnya Luhin mengaku kembali mengingat kejadian tersebut. Bedanya, dalam kisah Luhin—dirinya hanya menendang-nendang kecil anjing tersebut menggunakan sandal. Malah dia justru kesal dengan Lauren yang menurutnya tidak berbicara baik-baik lebih dulu.

Intoleransi dan Sentimen Agama

Suatu ketika, pernah terdengar isu kristenisasi di sekitar Gang Lampung. Hal ini berangkat dari dugaan akan didirikannya gereja di dekat tempat tinggalnya. Saat itu, secara cepat Luhin merespon dengan mengusulkan pendirian masjid. Kini rumah ibadah tersebut bernama Masjid Al Furqan. Menurut Luhin orang-orang masjidlah yang sering membantunya menangani persoalan anjing.

Terkisahlah pada masa silam, salah satu keponakannya pernah tinggal di tempat Luhin. Sang keponakan juga kerap membantunya meracuni anjing-anjing. Pernah saat kesal, tatkala mendengar nyanyian berisik, keluarganya melempar batu ke arah jemaat yang tengah beribadah. Demikianlah Luhin mengisahkan kasus pelemparan batu itu seraya tertawa santai.

Dari berbagai kesaksian yang berbeda, setidaknya tragedi pelemparan batu ini terjadi hampir tiap tahun sebelum pandemi. Kasusnya pun terjadi di tempat-tempat yang berbeda. Beberapa kasus yang saya temukan memang tidak terjadi dengan intensitas lemparan batu yang brutal. Setidaknya hanya sejumlah tiga batu yang mengganggu selama peribadatan. Namun, untuk satu dua hal, ini menjadi catatan yang cukup pelik bagi umat Kristen.

Tahun ini saja, tatkala perayaan paskah berlangsung di Gang Lampung. Beberapa batu sempat menghujani mereka. Saat itu batu mendarat di atas sentong sewaan salah seorang mahasiswa bernama Poni Sitorus yang tengah dipakai untuk merayakan kebangkitan Yesus. Seusai kejadian, Poni pun melaporkan hal tersebut dengan pemilik kosan. Si penyewa pun mengutarakan niatnya untuk membicarakan hal ini dengan warga sekitar.

Kejadian yang paling mencekam di Indralaya terjadi di bulan Desember tahun 2018. Saat itu sekitar dua orang pria tidak dikenal, terlihat membawa kayu di malam peribadatan di suatu Gereja. Mereka marah-marah seraya terus menggenggam kayu dan menantang. Celakanya, balok kayu tersebut tak hanya digenggam. Lamun, juga dilempar. Syukurnya lemparan itu tidak mengenai apa pun.

Peristiwa tersebut terjadi di HKBP Efrata Lorok, Indralaya Utara. Melihat keriuhan itu. Para jemaat gereja pun langsung mengecilkan intensitas suara mereka. Sambil tidak menghiraukan kedua pria tersebut, meski tetap mewanti-wanti dengan cemas. Beruntung beberapa orang yang tidak dikenal itu akhirnya membubarkan diri.

Selain di gereja, agenda keagamaan Kristen dan Katolik memang kerap kali diadakan di sekitar kawasan permukiman. Hal ini, terjadi karena keterbatasan tempat. Bahkan Natal terakhir di kampus Universitas Sriwijaya (Unsri) terjadi di tahun 2012. Menurut Luhin, suara nyanyian peribadatan tersebut kerap mengganggu cucunya yang sedang beristirahat. Rumah Luhin, memang cukup dekat dengan pondokan yang ditinggali mahasiswa suku Batak. Hal ini berbeda dengan Robin, yang tinggal di kawasan paling pojok Gang Lampung. Sehingga suara nyanyian peribadatan tidak cukup mengganggunya.

Meski demikian, sebetulnya nyanyian musik peribadatan yang berlangsung tidak dilakukan dengan pengeras suara. Bahkan, menurut Yoshua, mereka kerap mencari wilayah yang agak jauh dari pemukiman. “Yang di kiri-kanannya ga ada warga,” jelasnya singkat. Namun faktanya, kondisi tersebut masih mengundang lemparan batu. Beberapa sudah terbiasa dan agaknya cuek dengan masalah ini. Namun, sebagian besar cenderung pasrah. Lauren adalah salah satunya. “Ya memuakkan, tapi mau gimana lagi. Kami juga pendatang dan tidak punya hak di tanah mereka,” ucapnya.

Menurut aktivis Serikat Jurnalisme untuk Keberagaman, Tantowi Anwari. Apa yang terjadi di Indralaya merupakan bentuk dari arogansi kalangan mayoritas, yang mengembangkan stigma, stereotip, dan kebencian. Tersumbatnya keran dialog membuat kecurigaan yang kian runcing. Sehingga tak heran bila kelompok minoritas menjadi rentan untuk disudutkan dan makin disalahkan. Lebih-lebih, ia juga mengecam segala bentuk stigma yang menyasar identitas kelompok minoritas. “Bila ada sedikit saja di antara kelompok minoritas melakukan kesalahan. Maka akan muncul generalisasi yang dilekatkan kepada seluruh kelompok minoritas,” sesalnya.

Tak jauh berbeda dengan jawaban Thowik, saya juga turut menghubungi peneliti isu keberagaman, Natanael Gratias. Dari wawancara yang saya lawatkan secara virtual, setidaknya Gratias berpandangan bahwa konflik ini adalah bagian dari konsekuensi dari kawasan urban. “Kawasan urban memang lebih menantang terkait pengelolaan konflik. Karena melibatkan lebih banyak kepentingan. Jadi lebih rumit,” jelasnya. Lebih jauh dalam pandangannya, keberagaman sering kali menyediakan bahan bakar yang dapat menyulut intoleransi. Terlebih bila keberagaman tidak dikelola dengan baik.

Sehingga, menurut Gratias, peran negara menjadi penting untuk memastikan peristiwa tersebut tidak akan terus terjadi. “Kelompok intoleran akan merasa berada di atas hukum dan kelompok minoritas akan merasa mereka sendirian dan ditinggalkan negara,” wantinya. Hal ini selaras dengan tanggapan Halili dari Setara Institute. Menurut Halili apa yang terjadi di Indralaya merupakan tantangan Kebhinekaan yang ada di Indonesia. Saya pun meminta pandangannya bertautan dengan persoalan pelemparan batu di saat kelompok minoritas beribadah. Halili pun menjawab: “Itu jelas bentuk intoleransi dan tindak pidana. Aparat tidak boleh diam!”

Menurut sejarawan dari Unsri, Dedi Irwanto, konflik memang tak jarang bermula dari narasi asli dan pendatang. Sejarawan yang mengajar di Unsri itu juga menjelaskan, bahwa dahulu pada “Masa Marga”, kawasan Sumsel memang memiliki kecenderungan proteksi genealogis yang kental. Obsesi terhadap kemurnian darah marga menjadi persoalan yang dilihat amat serius. Maka tak heran hal ini menciptakan interaksi yang amat minim antar marga di kawasan Sumsel.

Kecenderungan proteksi genealogis ini bahkan jauh lebih mengeras terhadap orang-orang di luar wilayah Kesultanan Palembang. Sistem pemerintahan marga sebenarnya diciptakan oleh Kesultanan Palembang. Hal ini sebagai upaya untuk menguasai kehidupan politik dan perekonomian daerah yang berada di bawahnya. Pada masa itu, orang yang bisa tinggal di kawasan marga sebagian besar adalah orang yang “Sejurai”. “Sejurai” dapat diartikan sebagai kesatuan suku —menganggap diri mereka berasal dari satu moyang yang pertama kali mendiami kawasan tersebut. Sehingga persamaan leluhur dari ikatan darah menjadi pembatas yang amat kental.

Awalnya Indralaya merupakan bagian dari Marga Sakatiga. Akan tetapi, dalam perkembangannya Indralaya lepas dari Sakatiga dan berikut hari menjadi kawasan yang mandiri. Sejak saat itu orang asli Indralaya menurut Dedi menjadi bias. “Agak sulit menebak bahwa orang Indralaya termasuk suku Pegagan atau bukan. Jadi yang disebut Indralaya secara identitas bisa orang Pegagan, orang Ogan, dan bisa juga orang Meranjat.” Kondisi bias identitas itu, makin diperparah oleh arus urbanisasi. Kini menurut Dedi, Indralaya sebagai identitas dan budaya kian kabur.

Pada tahun 1983, sistem marga dihapuskan secara resmi. Namun, semangatnya masih dapat dengan mudah ditemukan. Salah satunya muncul dalam istilah “wong kito” yang kerap dipakai di Sumsel dewasa ini. Dedi membenarkan bahwa perwujudan istilah “wong kito”, memiliki akar historis dari semangat “proteksi genealogis” yang ada di masa Marga. Seraya menyeruput kopi, Dedi dengan ekspresi serius mewanti-wanti akan rasa cemasnya terhadap tragedi pelemparan batu dan peracunan anjing di Indralaya. “Ini menjadi alarm tanda bahaya bagi pemerintah lokal yang harus ditangani,” pungkasnya.

Indralaya: Salah Asuh dan Tingginya Kriminalitas

Desingan knalpot racing, melintas di depan gerbang Unsri. Pada pertengahan 2017, Yoshua baru genap seminggu menginjakkan kaki di Indralaya. Ia baru saja lulus dari sekolah dan amat naif. Di atas motor tersebut, dia menemani abangnya bernama Fransiscus. Guna mengambil uang di ATM. Setelah menarik uang, semua masih berjalan secara wajar. Namun, setelah ia menyeberang untuk memutar. Sebuah mobil melaju dari kejauhan, mengejar motornya yang berkode plat “BK”.

Dari mobil tersebut muncul sebuah pistol yang mengarahkan moncongnya ke wajah Yoshua. Pengendara mobil itu memaksa motor Yoshua dan Fransiscus untuk menepi. Ia marah-marah sambil tetap menjaga jarinya dekat dengan pelatuk. Yoshua tidak mengerti apa yang dikatakan si pengendara. Maklum, ia belum bisa berbahasa Palembang saat itu. Namun, jauh dalam lubuk hatinya, Yoshua mengerti rasa takut yang merayapi sekujur tubuhnya. Dalam terpaan rasa ngeri, dia terus meminta ampun dengan pengendara tersebut. Di kursi sebelah pengemudi itu, terlihat seorang wanita yang mencoba menghentikan aksinya sambil menangis.

Yoshua terus meminta ampun, “maaf pak, maaf pak,” ulangnya sambil ketakutan. Pengendara tersebut tidak berniat untuk meminta uang dari mereka berdua. Seolah hanya ingin melampiaskan kekesalannya, ia terus memaki. Sampai akhirnya muncul kendaraan patroli yang memaksa mobil tersebut meninggalkan mereka berdua. Hari itu menjadi pengalaman yang amat traumatis dan membekas, terlebih hal tersebut terjadi di awal kehidupan kampusnya. Sampai kini, ia terus menekankan juniornya untuk terus menjaga sikap. Bila ada masyarakat marah-marah, “cukup diam dan minta maaf,” anjurnya.

Motif tindakan pelaku penodong pistol memang bukan tindak pencurian. Yoshua menduga kemarahan pengendara tersebut, ditengarai oleh knalpot motornya yang mengganggu. Ia pun juga menyadari kesalahannya. Terlepas dari itu, yang harus digaris bawahi ialah: penggunaan senjata api yang ditodong oleh pria itu.

Apa yang menimpa Yoshua setidaknya membuka babak baru akan pertanyaan besar, tentang persoalan keamanan yang ada di kawasan Indralaya.

Indralaya merupakan ibukota dari Kabupaten Ogan Ilir, sebuah wilayah pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Wacana kesejahteraan menjadi salah satu dalih usaha pemekaran ini. Pada periode awal pemekaran, Indralaya sempat menjadi sentra transmigran di Sumsel. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk membangun Indralaya sebagai kota satelit Palembang. Bahkan sejak masa kolonial, Indralaya sesungguhnya sudah disiapkan untuk menjadi kawasan penyangga bagi kota Palembang. Jarak tempuhnya relatif dekat, hanya sekitar 40 km atau sekitar satu jam saja dari Kota Palembang. Walaupun secara geografis nama Ogan Ilir seringkali ditautkan dengan kawasan hilir Sungai Ogan. Namun, khusus Indralaya, perkembangan kota ini justru tak bisa dilepaskan dari pembukaan jalur darat.

Transformasi yang paling awal mengubah Indralaya terjadi sekitar tahun 1912 dan 1914. Sebuah pembukaan hutan belantara diinisiasi oleh pemerintah kolonial, demi menghubungkan beberapa wilayah penting di kawasan Sumatera Selatan. Sejak saat itu Indaralaya mulai diramaikan oleh lalu lalang kendaraan. Hal tersebut terjadi hingga sekarang. Anda tak akan sulit berpapasan dengan truk-truk besar, mengingat Indralaya masih menjadi lintas perhubungan dan rute transit.

Pembangunan di kawasan Indralaya pun mencapai babak baru. Pada tahun 1982, terjadi pembebasan lahan besar-besaran. Sejumlah 712 hektar tanah dipersiapkan sebagai cikal bakal kampus Unsri di Indralaya[gs1] . Kala itu Indralaya dirancang untuk menjadi sentra pendidikan di kawasan Sumsel. Pembangunan dimulai sejak tahun 1983 dan selesai periode 1993. Pada 6 Maret 1997, Presiden Soeharto hadir untuk meresmikan kampus ini secara langsung.

Sejak kehadiran Unsri, secara perlahan, tapi pasti, Indralaya kian ramai digempur oleh arus urbanisasi dari berbagai wilayah. Orang-orang yang melihat potensi kota ini mulai berdatangan dan berbondong-bondong membeli tanah. Tak terkecuali para spekulan pemborong tanah. Bahkan jual-beli tanah amat bergairah sejak diletakkannya batu pertama proyek pembangunan Unsri.

Berikut hari muncul tempat-tempat usaha baru. Indralaya yang dahulu kawasan hutan gelap, kini disulap menjadi kota nan jauh lebih remang di malam hari. Pembangunan menggeliat. Demikianlah kehadiran Unsri membantu meningkatkan tingkat kemakmuran kawasan tersebut. Sebagian besar didorong oleh kehadiran mahasiswa. Namun, arus perubahan ini tidak selalu manis. Jumlah kehadiran mahasiswa yang meningkat, mendorong pembukaan pasar baru, yakni jual-beli Narkoba.

Kawasan Ogan Ilir memang memiliki masalah terkait peredaran Narkoba. Salah satu yang sering disebut-sebut ialah Desa Kerinjing yang berjarak 10 km dari Kecamatan Indralaya. Kawasan itu bahkan dijuluki sebagai desa Narkoba. Dampak dari maraknya peredaran Narkoba ini, berikut hari menjadi masalah kian pelik dan berantai.

Kondisi tersebut kian diperburuk dengan problem penguasaan tanah yang kurang produktif. Sejauh saya memutari kawasan Indralaya, umumnya tak sulit menemukan area kosong yang dibiarkan terbengkalai. Semak belukar, tumbuh amat bahagia di beberapa bagian pesisir jalan utama. Bahkan beberapa kenalan saya yang sedang mengenyam studi pendidikan di Unsri, menyebut Indralaya sebagai “kota mati”. Tentu klaim tersebut amat berlebihan. Akan tetapi, memang sebagian besar mahasiswa yang berkuliah Unsri, memilih pulang melaju selepas perkuliahan berakhir.

Masalah tanah di Indralaya terbilang pelik. Sebagian hamparan lahan kosong yang mengitari Unsri bahkan tidak diketahui pemiliknya. Hal tersebut amat menghambat pembangunan di beberapa titik di Indralaya. Terlebih segenap lahan adalah kawasan yang potensial. Pada akhirnya problem kepemilikan lahan inilah yang ditengarai, menjadi salah satu musabab mengapa kota ini lambat bertumbuh dibanding sentra pendidikan lain di Indonesia.

“Indralaya atau Ogan Ilir memang kawasan yang sangat seksi. Namun, ia menyimpan potensi konflik yang besar,” ucap Dedi, disela-sela pertemuan kami kala membahas Indralaya dengan segala problematikanya. Penulis buku Venesia dari Timur, ini amat lugas menarasikan sejarah Indralaya sejak periode marga, hingga dalam konteks hari ini. Salah satu yang amat membuatnya miris adalah masalah kepemilikan tanah di Indralaya.

Bagi Dedi problem utama mengapa keberadaan Unsri tidak menstimulasi perkembangan Indralaya secara optimal, ialah karena sengkarut persoalan tanah. Ia melihat sebagian lahan di kawasan potensial telah dimiliki, namun dibiarkan saja sebagai investasi belaka. Di sisi lain, kondisi ini diperburuk dengan maraknya kasus sertifikat tanah ganda. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan menemukan tanah yang bersertifikat ganda dari lima orang yang berbeda.

Lebih jauh, ia mengakui bahwa sebenarnya keberadaan Unsri berhasil membawa Indralaya menuju tingkat kemakmuran yang lebih baik. Namun, sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai. Dedi melihat adanya benang merah di antara peredaran narkotika, persoalan tanah, dan tingkat kemakmuran yang tidak disertai dengan PAD yang berimbang. Ke semua hal itu baginya menciptakan satu narasi besar yang menyebabkan sengkarut kriminalitas di Indralaya.

Layo—sebutan warga Sumsel untuk Indralaya—sesungguhnya amat santer dengan isu kriminalitas. Tak sulit menemukan kesaksian korban tindak kejahatan di Indralaya. Deka misalnya, alumni Unsri yang baru saja lulus tahun 2021 ini mengaku pernah dijambret saat sedang bermotor. Kala itu hari Kamis, 2 Agustus 2018, ia bersama temannya sedang mengendarai motor selepas dari Kampus. Tak jauh dari situ, dua orang pria sedang membuntuti mereka dari belakang.

Kedua pria tersebut mengendarai motor matic yang sudah dipereteli beberapa bagian bodynya. Rambut dua sejoli ini tampak merah, luntur oleh sinar matahari. Aksinya hanya dilakukan dengan bertelanjang muka, tidak mengenakan penutup kepala ataupun masker. Yang jauh lebih nekat lagi, copet-copet ini bahkan merenggut gawai Deka, di saat ada beberapa orang yang melihat aksinya. Saat itu sekitar lebih dari dua orang pedestrian tak sempat bereaksi. Sekelebat selanjutnya mereka sukses merenggut HP Deka, copet yang paling depan pun tancap gas, kabur.

Kejadian itu terjadi di sebuah kawasan Indralaya yang bernama Jl. Nusantara. Insiden ini berlangsung sesaat Deka sedang dalam perjalanan pulang menuju kosannya. Tempat tinggal Deka berada di Gang Buntu, jaraknya hanya sekitar 300 meter dari Jl. Nusantara. Areal sekitar Gang Buntu memang beberapa kali menghadapi persoalan pencurian. Salah satu yang kerap menjadi perbincangan terjadi di tahun 2018. Dalam sebuah rekaman CCTV, terlihat sebuah pick up tengah mengangkut beberapa motor untuk dicuri. Tak pelaknya sekitar 13 motor raib hanya dalam satu malam.

Area hunian mahasiswa memang dapat dengan mudah mengundang tindak kejahatan. Indralaya juga mengalami hal yang sama. Meski bisa terjadi kapan pun. Akan tetapi, eskalasinya amat meningkat di antara libur panjang dan tahun ajaran baru. Momen-momen kritis ini disebut oleh Deka sebagai masa-masa, “maling turun gunung.” Tentu julukan yang disematkannya bukan tanpa alasan, selama kurun inilah, banyak kosan yang ditinggal oleh penghuninya. Belum lagi kehadiran mahasiswa baru tampak amat empuk bagi kriminal yang tengah mencari mangsa. Maka kondisi demikian menjadi aroma yang amat menggoda bagi para pelaku kejahatan.

Bila Deka menyebutnya saat-saat itu sebagai periode, “maling turun gunung”, di momen yang sama kelompok Batak tengah menghadapi persoalan keracunan anjing di sekitar kawasannya. Libur semester memang menjadi karnaval peracunan anjing. Beberapa yang tidak memilih balik ke Sumatera Utara, kerap menemukan anjingnya dalam kondisi terkulai diracun. Pada akhirnya muncul asumsi bahwa pelaku peracunan adalah mereka yang ingin melemahkan keamanan wilayah tersebut. “Apa lagi tujuannya bila bukan mencuri?” Yoshua melempar pertanyaan retoris.

Kondisi Indralaya yang rawan akan ragam kriminalitas, mendorong kelompok Batak untuk memelihara anjing guna keamanan. Sebagian besar dari narasumber saya juga bersaksi demikian. Bahwa persoalan keamanan adalah faktor kunci mengapa beberapa orang memelihara anjing di kawasan sekitar. “Ngga semua orang Batak makan anjing,” jelas Lauren sesaat ketika kami tengah di atas motor menuju rumah makan minang. Siang itu kami tengah makan selepas wawancara, Lauren terlihat lahap menikmati ayam gulai dengan segelas air putih. Pria berkulit cokelat ini bahkan mengaku tidak menyukai daging anjing. Menurutnya rasa anjing justru aneh bagi lidah.

Penulis: Rachmad Ganta Semendawai

Editor: Adi Renaldi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id