tirto.id - Saat membicarakan bubur, yang terpatri kuat dalam benak saya adalah bubur sayur, bukan bubur ayam yang yang banyak tersedia di pinggiran Jakarta, kawasan saya tinggal sekarang.

Bubur sayur ini tampilannya lebih sederhana dibanding dengan bubur ayam. Berasnya dimasak dengan takaran air yang lebih banyak, dicampur dengan santan, daun salam, dan sedikit taburan garam. Setelah matang kemudian bubur disiram sayur, yang biasanya berupa gulai tahu yang diiris kecil-kecil atau sayur kacang panjang dengan irisan tempe, atau sayur apapun sesuai selera.

Bubur sayur adalah menu sarapan yang banyak dijumpai di kawasan pedesaan di Magelang dan sekitarnya, tempat saya nebeng lahir sampai SMP, sebelum kemudian memutuskan merantau ke Bandung.

Bubur Mbok Um, adalah salah satu bubur sayur yang dulu sering saya nikmati saat masih kecil, pugasan sayurnya biasanya adalah sayur lodeh terong atau sayur lompong (batang daun talas).

Mbok Um juga menyediakan gorengan di atas èblèk, nampan bundar yang terbuat dari anyaman kulit bambu, sebagai pilihan lauk untuk menemani menyantap bubur sayur olahannya. Bubur Mbok Um ini biasanya kami pesan bungkus untuk dinikmati di rumah. Karena dibungkus dengan daun pisang, aroma buburnya jadi lebih wangi karena bercampur dengan wangi khas daun pisang yang terkena panas.

Bubur Mbok Um hanya bisa saya nikmati saat menginap di rumah nenek, pagi hari setelah tugas menyapu halaman rumahnya yang luas, sebuah tugas yang tak bisa dibantah. Setelah tugas itu selesai, barulah nenek menyiapkan sarapan bubur sayur Mbok Um.

Bubur sayur juga semakin menguat di lidah saya, karena warung yang menyediakan sarapan di SD kami pun menyuguhkan menu tersebut. Mbah Wi, adalah sosok ibu kantin yang akrab dengan murid-murid selama enam tahun. Tak terhitung berapa kali saya menikmati bubur sayur olahannya, baik sebelum masuk kelas atau saat jam istirahat.

Berbeda dengan Mbok Um, Mbah Wi memilih irisan tahu tempe cabai hijau, dan kadang kacang panjang untuk campuran sayur di buburnya.

Hingga kemudian saat itu tiba: saya harus pindah ke Bandung.

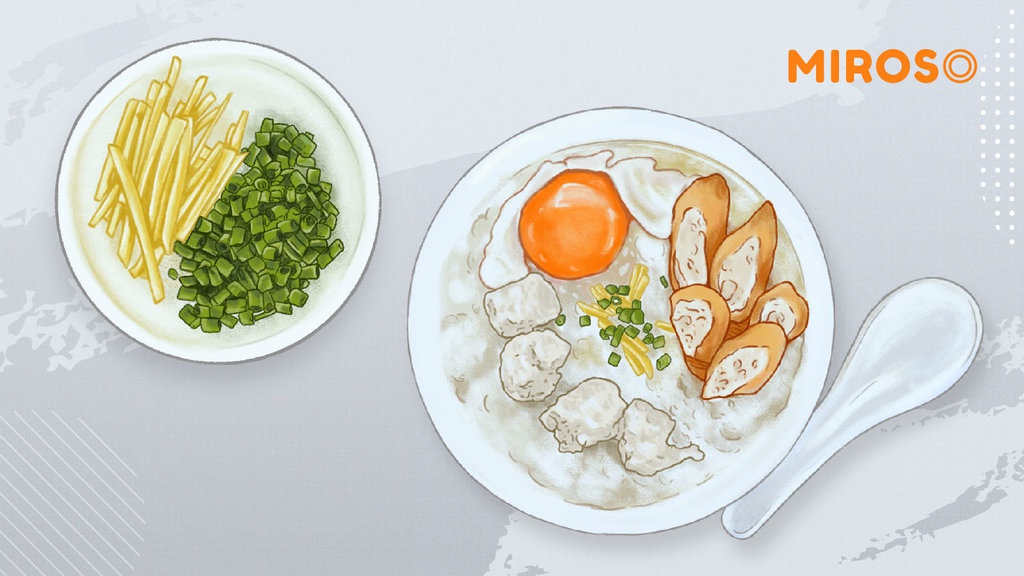

Di sini saya mengalami gegar budaya pertama kali. Saya kaget melihat hidangan bubur yang dicampur kacang, suwiran ayam, irisan cakue, telur rebus, seledri, kemudian dicampur kecap, dan dibubuhi kerupuk.

“Bubur apa ini? Bubur kok aneh-aneh. Bubur tuh pakai sayur saja sudah cukup,” batin saya saat itu.

Dan saya masih mengingat pula, pertama kali menyantap bubur ayam di sekitaran terminal Cicaheum setelah turun dari bis malam —setelah sekian jam perjalanan dari Magelang. Saat itu perut terasa lapar, tapi karena masih gegar budaya, saya tak sanggup menghabiskan bubur ayam itu.

Selain rasanya yang saat itu membuat saya asing, adalah juga bagaimana cara menyantapnya. Di samping saya, pengunjung yang lain memakan bubur dengan kerupuk yang dibenamkan di dalam bubur. Hal ini bahkan sampai sekarang masih tetap membuat saya heran: untuk apa krupuk digoreng dan dicari tekstur renyahnya, kalau ujung-ujungnya dibuat letoy karena dibenamkan ke bubur?

Perjalanan Panjang Bubur

Bubur dianggap sebagai hidangan yang umurnya bahkan sama tuanya dengan peradaban umat manusia. Bubur dalam masakan Asia juga menjadi sama pentingnya dengan sejarahnya yang panjang. Sajian ini telah dikonsumsi selama sekitar 3.000 tahun, dan juga muncul dalam teks-teks sejarah atau riwayat kuliner di Asia Selatan dan Timur sejak Dinasti Zhou di Tiongkok.

Representasi bubur sebagai hidangan klasik ala Tiongkok ini juga terlihat dalam, misalkan, film animasi Mulan (1998). Santapan ini hadir saat Mulan menyamar sebagai laki-laki dan menjalani pelatihan militer di hari pertamanya. Tukang masaknya adalah Mushu, seekor naga kecil yang membuatkan sarapan bubur dengan kondimen telur mata sapi dan bacon yang dibentuk dengan motif bibir tersenyum.

Mengingat usia bubur nasi yang sudah berumur ribuan tahun, sepertinya tidak mengherankan kalau misal variasi pugasannya juga beragam dan mengalami penyesuaian, sesuai dengan kondisi tempat di mana masyarakat tersebut hidup dan berkembang.

Tidak usah jauh-jauh, perkara adaptasi ini juga terjadi di Indonesia. Belakangan saya baru tahu jika bubur ayam Cianjur dulunya akrab dimakan menggunakan pais atau pepes usus bumbu kuning yang dibungkus daun pisang. Kini, mungkin untuk alasan kepraktisan, penggantinya lebih banyak menggunakan kuah kuning yang biasanya disimpan dalam botol, untuk memudahkan dituangkan menjadi bagian dari variasi rasa selain bumbu kecap asin.

Yang sekilas mirip dari bubur ala Cianjur adalah bubur ayam Cirebonan yang juga berkuah kuning. Jenis bubur ini menjadi bubur ayam yang biasanya lumrah dijumpai untuk sarapan masyarakat Jabodetabek. Salah satu ciri khasnya adalah banyak penjualnya berdagang menggunakan sepeda motor, dan sudah nangkring di depan area perkantoran sejak pagi buta.

Di Bandung, bubur ayamnya sering dijumpai tanpa kuah kuning, dengan tekstur yang umumnya lebih kental. Salah satu yang legendaris adalah bubur ayam Mang H. Oyo, di jalan Sultan Tirtayasa Bandung. Bahkan bubur ayam Mang H. Oyo ini terkenal karena saking kentalnya, ketika mangkoknya dibalik buburnya tidak akan tumpah.

Sedikit bergerak ke Sukabumi, bubur ayam di sini pun juga bisa dikatakan berbeda dari mazhab Cianjuran atau Bandung. Saat saya mencecap bubur ayam di sekitaran alun-alun Sukabumi, campuran buburnya lebih beragam; dari irisan kiam chai (sawi asin) ditambah irisan kentang beberapa bagian yang menyerupai baceman, irisan seledri, cincang daging ayam, dan pangsit goreng.

Di antara jenis-jenis bubur ayam lintas daerah tersebut, yang beberapanya juga mudah ditemukan di ibu kota, warga Betawi sebagai tuan rumah Jakarta, sebenarnya juga mempunyai santapan khas bubur mereka: bernama bubur ase, jenis bubur nasi yang jarang diketahui.

Saat saya menanyakan soal bubur ini ke beberapa kawan yang sudah tinggal lama di Jakarta, mereka ternyata tidak pernah mendengarnya. Menyusuri jalanan Jakarta pun, rasanya susah menemui penjual bubur ini. Satu dari yang sangat sedikit adalah bubur ase Bang Lopi, di area pasar Gandaria, Jakarta Pusat.

Bubur ase adalah singkatan dari “ase” (asinan semur). Nama ini lahir karena perpaduan buburnya yang mencampurkan asinan sawi, tauge mentah, dan mentimun, kemudian diguyur kuah semur tahu atau semur daging sapi. Pamungkasnya, bubur ini akan ditaburi kacang tanah goreng, kerupuk merah, atau emping.

***

Beberapa waktu lalu, seorang teman memberi rekomendasi bubur sayur di Pawon Mbok Riwul, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ini bikin saya girang, sebab penasaran dengan bubur sayur di Jakarta, sekaligus ingin klangenan pula menikmati bubur sayur yang saya bayangkan seperti makan bubur di Magelang.

Namun setelah saya cek via gawai, ternyata itu bukan bubur sayur yang saya maksudkan, menunya adalah bubur gudeg yang biasanya menggunakan krecek atau semur telur sebagai pelengkapnya. Tapi, buat saya ini tak jadi soal. Saya membayangkan bubur gudeg ini dulu semacam versi elite-nya bubur sayur pada umumnya, yang biasanya hanya diisi sayuran yang merakyat.

Sayangnya, ketika saya sampai di sana, tempatnya sudah tutup dan berubah usaha menjadi tempat laundry. Namun saya seperti belum ikhlas mendapati kenyataan tersebut. Saya coba mencari keberadaan warung itu, dan bertanya ke penjaja rokok di sebelah warung itu.

"Kenapa warung ini nutup, Mas?" tanya saya sembari menunjuk Pawon Mbok Riwul.

"Kayaknya karena sepi," balasnya.

Saya membatin, mungkin jenis bubur yang saya inginkan tidak banyak digemari oleh warga ibu kota. Bubur di Jabodetabek tampaknya memang sudah didominasi oleh bubur dari kawasan Jawa Barat.

Namun, sepertinya saya tidak perlu berkecil hati karena tidak bisa menemukan bubur sayur kesukaan saya di Jakarta, toh saya masih bisa mudik untuk menikmatinya. Perkara bubur ini, mungkin saya mestinya belajar ikhlas kepada warga Betawi, yang bahkan bubur khas mereka pun sekarang sudah langka di tanah kelahirannya sendiri.

Editor: Nuran Wibisono

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id