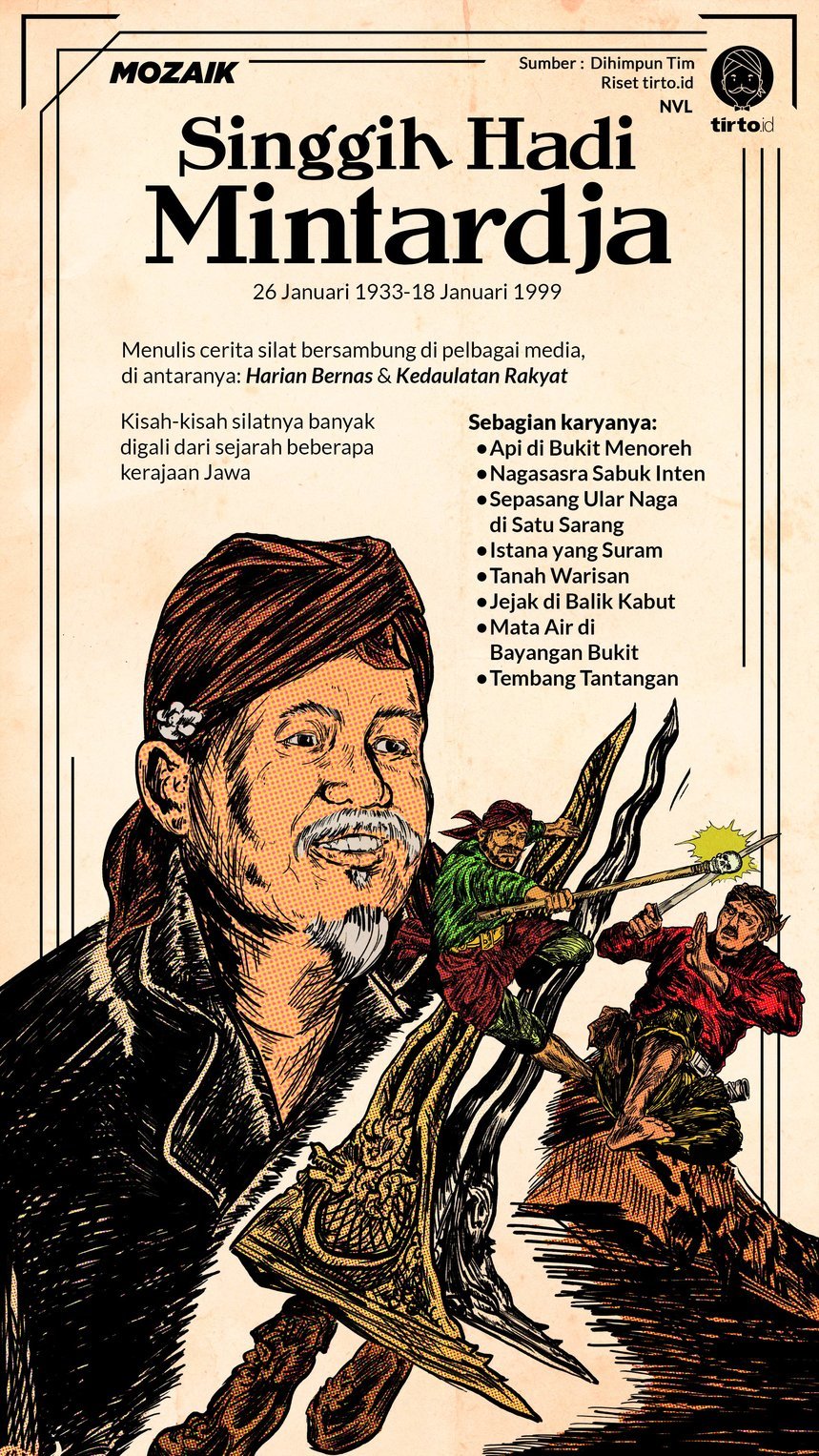

tirto.id - Cerita silat sempat digandrungi pembaca buku di Indonesia. Kisah disajikan berjilid-jilid, membuat pembacanya tak sabar menunggu episode berikutnya. Beberapa penulis merajai pasar ini, salah satunya Singgih Hadi Mintardja.

Penulis ratusan judul cerita silat ini dilahirkan di Yogyakarta pada 26 Januari 1933. Selain menjadi penulis cerita silat, Mintardja bekerja di Bagian Kesenian Jawatan Kebudayaan, dan terakhir bekerja di Bidang Kesenian Kanwil Depdikbud Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kisah-kisahnya digali dari pelbagai sejarah kerajaan di Jawa. Menurut Teguh Setiawan dalam artikel bertajuk “Dari Hui Rui sampai KPH” yang dimuat Republika edisi 14 November 2011, Mintardja menguasai Babad Tanah Jawi sehingga relatif tak menemui kesulitan saat menulis karya-karyanya.

Sebelum Mintradja, penulis lain yakni Kho Ping Hoo telah lebih dulu melahirkan cerita silat yang berlatar cerita-cerita dari Cina. Inilah yang memotivasi Mintradja untuk menulis cerita silat dengan latar sejarah Jawa.

“Booming cerita silat Tionghoa memprovokasi penulis lokal untuk menulis genre yang sama tapi dengan latar belakang Jawa. Singgih Hadi Mintardja muncul sebagai penulis cerita silat lokal yang paling fenomenal,” imbuh Teguh Setiawan.

Salah satu karya Mintardja yang digandrungi, Api di Bukit Menoreh (1967), terdiri dari 400 lebih seri. Saking populernya, cerita ini sempat diangkat ke layar lebar pada 1971.

“Lewat buku ini, saya ingin menegaskan bahwa tanah tumpah darah kami juga memiliki material yang bisa dijadikan bahan cerita silat […] Saya ingin menciptakan cerita saya dengan ruang imajinasi lokal,” kata Mintardja seperti dikutip Teguh Setiawan dalam artikelnya yang lain.

Selain Api di Bukit Menoreh, karya lainnya yang laris di pasar adalah Nagasasra dan Sabuk Inten. Cerita ini mula-mula dimuat bersambung di harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.

Kisah ini melahirkan tokoh legendaris bernama Mahesa Jenar yang amat melekat di ingatan para pembaca. Ia dikisahkan sebagai mantan prajurit Kesultanan Demak yang mencari pusaka kerajaan, yakni keris Nagasasra dan Sabukinten. Berkat keteguhannya, ia berhasil mendapatkan kembali kedua keris itu sebagai simbol kejayaan negara.

Sepi Ing Pamrih dan Menang Ora Ngasorake

Sekali waktu, seperti dilaporkan Tempo edisi 18 Januari 1992, Mahesa Jenar sempat dipentaskan dalam bentuk ludruk di hadapan para tentara. Judul pentasnya: “Sapta Mandala Kodam VII Diponegoro”—sekarang menjadi Kodam IV Diponegoro.

Seperti perjuangan Mahesa Jenar setelah tak lagi menjadi prajurit Demak, pementasan ini menekankan pentingnya bakti kepada negara meski sudah tidak lagi menjabat. Di sisi lain, sosok Mahesa Jenar yang tanpa pamrih menyentil laku para mantan pejabat yang kerap ingin menjadi “pengusaha profesional atau politikus oplosan.”

“Darma kita kepada negara tak harus dilakukan dalam status pejabat resmi. Sambil jadi orang biasa pun jalan darma tetap terbuka,” kata Widayat yang memerankan Mahesa Jenar, seperti dikutip Tempo.

Namun, imbuh Tempo, kala itu (dekade 1990-an), dan barangkali hingga saat ini, mengikuti laku Mahesa Jenar tidak mudah. Para mantan pejabat tak suka memilih jalan sepi ing pamrih, sebab ia akan ora keduman atau tak kebagian di tengah persaingan mengejar materi dan jabatan baru.

Sikap ini dilatari ketakutan para pejabat ketika mereka menjadi mantan pejabat. Segala kekuasaan luruh, hilang dari keseharian yang telah begitu lama dinikmati. Ketakutan berdegap kala masa pensiun telah menunggu di hadapan.

“[Menjadi] mantan, pendeknya, gejala menakutkan. Mungkin malah wujud ketakutan itu sendiri. Maka, kalau menjadi mantan tak lagi terhindarkan, maunya mereka mau menjadi mantan yang makmur […] Pendeknya, jangan seperti Mahesa Jenar: sepi, dingin, di hutan-hutan, jauh dari bar dan credit card,” pungkas Tempo.

Selain bersahaja, sikap Mahesa Jenar yang lain adalah menghindari kekerasan dalam menaklukkan lawannya, setidaknya dalam adegan saat dia mengalahkan Ki Wirasaba. “Menang ora ngasorake” kata pitutur Jawa.

Seno Gumira Ajidarma dalam Kompas edisi 24 Januari 1999 mengisahkan adegan ini. Sekali waktu, saat ia berkonflik dengan Ki Wirasaba—orang yang kakinya ia obati sehingga sembuh dari kelumpuhan—Mahesa Jenar tak membunuh atau melukai lawannya.

Saat kapak Ki Wirasaba mencuil batu untuk memperlihatkan kesaktiannya, Mahesa Jenar justru menghancurkan batu itu dengan ajian Sasra Birawa. Ki Wirasaba terkejut dan akhirnya menyadari kesalahan dan kelemahannya.

Belum Tamat hingga Pungkas Hayat

Mintardja wafat pada 18 Januari 1999, tepat hari ini 20 tahun lalu. Ia meninggal di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta, setelah sebulan dirawat karena menderita penyakit ginjal dan jantung. Jenazahnya dikebumikan di permakaman Arimatea Jalan Tamansiswa, Yogyakarta.

Pemakamannya, seperti dilaporkan Kompas edisi 21 Januari 1999, dihadiri mantan Dirjen Kebudayaan, Kapolda DI Yogyakarta, dan kalangan pejabat pemerintah Provinsi dan Kota Yogyakarta.

Selain itu, hadir pula kalangan seniman dan sastrawan seperti Bakdi Sumanto, Sudarso Sp, Butet Kertarejasa, Bondan Nusantara, Yati Pesek, Jadug Ferianto, dan ilustrator sejumlah ceritanya yakni Herry Wibowo.

Menurut putra tertuanya, Andang Suprihadi, seperti dilansir Kompas, Mintardja menderita sakit jantung koroner sejak 1989. Meski demikian ia tetap berkarya.

“Bapak memang penuh semangat kalau sudah menulis. Kalau sudah khusyuk menulis tidak ada yang berani mengganggunya,” ujar Andang.

Sepanjang hidupnya, selain menulis cerita silat, ia juga menulis cerita ketoprak, di antaranya Ampak-ampak Kaligawe, Kembang Kecubung, Kembang Tumelung, dan Prahara.

Sementara cerita silat lainnya yang diangkat ke layar lebar selain Api di Bukit Menoreh adalah Tanah Warisan, yang dalam film judulnya menjadi Sisa-sisa Laskar Pajang (1972).

Andang Suprihadi menambahkan, sejak pertama kali dimuat di sebuah surat kabar pada 1968, kisah Api di Bukit Menoreh belum juga selesai sampai hidup Mintardja usai.

“Sudah sampai Api di Bukit Menoreh IV/59. Jadi artinya sudah 459 jilid buku. Ceritanya masih terus jalan,” katanya.

Kiprah Mintardja dalam dunia menulis dianugerahi sejumlah penghargaan. Salah satunya Sang Hyang Kamahayanikan Award dari panitia Borobudur Writers and Cultural Festival tahun 2012 yang saat itu mengusung tema “Memori dan Imajinasi Nusantara: Musyawarah Agung Penulis Cerita Silat dan Sejarah Nusantara”.

Mintardja, yang kata Seno Gumira Ajidarma adalah seorang yang sangat sederhana dan rendah hati serta tidak pernah terlibat polemik sastra yang cerewet, dinilai layak mendapat penghargaan itu. Ia merupakan generasi pertama penulis cerita silat yang mengangkat latar sejarah Nusantara.

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id