tirto.id - Saat tinggal di Paris pada 1974, Ramadhan K.H. membaca kisah percintaan Sukarno dengan Inggit Garnasih di majalah Femina. Ia amat tertarik dan segera mengirim surat kepada penulis agar melanjutkan kisah tersebut. Namun, jawaban dari si penulis ternyata tak kunjung datang. Ia akhirnya memutuskan untuk menuliskannya sendiri.

“Saya mesti melakukan riset kepustakaan selama setahun lebih, disertai wawancara. Tapi itu tidak begitu sulit. Alhamdulillah, saya masih bisa wawancara dengan Ibu Inggit yang ketika itu sudah berusia 80-an,” tutur Ramadhan K.H. kepada Berita Buku yang dimuat di Majalah Femina pada edisi 53 Tahun VII, September 1995.

Menurutnya, dalam proses wawancara itu, Inggit Garnasih hanya bercerita sedikit karena ingatannya sudah berkurang. Informasi lainnya ia peroleh dari kedua anak angkat Inggit yaitu Ratna Djuami dan Nyonya Uteh yang ikut bersama Sukarno dan Inggit saat mereka dibuang ke Bengkulu.

Hasil riset pustaka dan wawancara inilah yang kemudian lahir sebagai buku dengan judul Kuantar ke Gerbang yang terbit kali pertama pada Mei 1981. Ramadhan K.H. piawai bercerita. Ia menulis dengan teknik meminjam mulut Inggit, jadi seolah-olah tokoh yang ia tulis tersebut yang tengah bertutur. Teknik seperti ini ia pakai juga untuk menulis buku-buku biografi tokoh yang lain.

“Perawakannya kecil. Sekuntum bunga merah yang elok melekat di sanggulnya. Senyum yang menyilaukan mata. Ia berdiri di pintu masuk. Sinar setengah gelap. Bentuk badannya tampak jelas dikelilingi cahaya lampu dari belakang. Itulah rupanya gambaran yang terus hidup di ingatannya, di ingatan bekas suamiku,” tulis Ramadhan K.H. membuka Kuantar ke Gerbang.

Usia Inggit Garnasih terpaut 13 tahun saat menikah dengan Sukarno. Riwayatnya menemani anak muda calon presiden pertama dalam pelbagai orasi politik, dibuang pemerintah kolonial, serta ujung yang pahit karena harus berpisah dengan Sukarno saat gerbang kemerdekaan semakin dekat, ditulis secara mengalir dan mengharu-biru.

Saat Sukarno dan rombongannya hendak kembali ke Jakarta setelah menceraikan Inggit dan mengembalikan perempuan itu kepada keluarganya, Inggit berkata lirih, “Selamat jalan.” Lalu dijawab oleh mereka yang hendak pergi ke Jakarta, “Selamat tinggal.”

“Bukankan itu yang sepatutnya kuucapkan? Ya, aku mendoakan dia (Sukarno) selamat. Bukankah kita berdiri di muka gerbang zaman baru setelah menempuh perjalanan panjang, yang bukan jalan bertabur bunga?” ujar Inggit memungkas seluruh kisahnya.

Kuantar ke Gerbang yang berbentuk roman setidaknya membawa dua hal: pertama, berhasil mengenalkan kembali Inggit Garnasih sebagai salah satu istri Sukarno—yang menemani proklamator itu dalam masa-masa darurat sedari muda waktu menempa ilmu teknik sipil di ITB dan ilmu politik lewat diskusi-diskusi panjang di rumahnya, sampai saat-saat menjelang kemerdekaan Indonesia.

“Separuh daripada semua prestasi Sukarno dapat didepositokan atas rekening Inggit Garnasih di dalam ‘Bank Jasa Nasional Indonesia’,” tulis S.I. Poeradisastra dalam pengantar buku tersebut.

Hal kedua, Kuantar ke Gerbang juga menawarkan teknik penulisan biografi secara memikat dengan gaya tutur yang mengalir.

Buku itu rupanya dibaca juga oleh Soeharto, yang sedang menapaki masa-masa puncak kekuasaannya. Maka lewat G. Dwipaya atau yang biasa dipanggil Dipo, yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Negara dan Direktur Perusahaan Film Negara (PFN), Soeharto meminta Ramadhan K.H. untuk menuliskan biografi.

Menulis Soeharto Melalui Dipo

Saat Dipo datang ke rumahnya dan memulai pembicaraan, Ramadhan K.H. langsung bertanya, “Mengapa kepada saya?”

“Kami pilih Pak Ramadhan, karena buku Bung Karno dengan Ibu Inggit menarik sekali,” jawabnya.

Meski belum tercapai kesepakatan, tapi menurut Ramadhan K.H. dalam “Mengenang Buku dari Jalan Cendana” yang dihimpun dalam Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard (2011) yang disunting oleh Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary, Dipo telah memberinya tenggat, yakni hanya menulis satu tahun dan harus selesai sebelum 1987 berakhir.

“Saya akan pikirkan,” ujar Ramadhan K.H.

Dipo menimpali, “Boleh pikirkan, tapi saya tidak mau dengar Pak Ramadhan menolak!”

Permintaan itu segera membuatnya bergerak cepat menemui kawan-kawan dekat untuk dimintai pendapat.

“Jangan mau!” ujar Mochtar Lubis, wartawan senior Harian Indonesia Raya yang sudah ia anggap sebagai abangnya sendiri. Jawaban sama ia dapatkan juga dari Ajip Rosidi, sahabat karibnya.

Sementara jawaban dari para diplomat seperti Ilen Surianegara dan Budiardjo justru mendukungnya untuk menerima permintaan dari Soeharto.

“Benar, Atun (panggilan sehari-hari Ramadhan K.H.) yang tepat. Mesti mau!” ucap Ilen Surianegara.

Akhirnya ia memutuskan untuk menerima permintaan tersebut. Alasan terkuatnya adalah karena Pruistin Atmadjasaputra atau Ines, istrinya, adalah seorang diplomat alias pegawai negeri. Jika ia menolak permintaan itu, maka khawatir istrinya akan mendapat kesulitan. Selain itu, istrinya pun telah sakit-sakitan, yakni terserang kanker.

Kepada Dipo ia sampaikan bahwa ia hanya akan menuliskan pengalaman Soeharto yang diceritakan kepadanya. Gagasan penulisan tersebut ia dapatkan dari gaya Cindy Adams saat menulis biografi Bung Karno.

“As told to istilahnya […] Dengan cara begitu, yang bertanggung jawab atas isi adalah pihak yang bercerita. Yang menyusun kalimat-kalimat itu sehingga bisa enak dibaca adalah saya. Tanggung jawab sayalah kalau orang bosan membacanya,” tulisnya.

Beberapa hari kemudian Dipo datang lagi menemuinya, sembari menyerahkan segepok uang, ia menyampaikan bahwa Soeharto setuju dengan gagasan penulisan tersebut.

Sekali waktu, ia sempat bertanya kepada Dipo soal uang yang ia serahkan kepadanya, apakah uang tersebut berasal dari saku Pak Harto atau bukan. Dipo dengan tegas menjawab, “O, Pak Ramadhan, tentang uang jangan coba-coba kita bicara dengan Pak Harto […] Kita harus pandai-pandai saja mengatur sendiri.”

Dalam proses penulisan buku tersebut, ia bertemu Soeharto sebanyak tiga kali. Pertama saat diperkenalkan oleh Dipo di Jalan Cendana, kedua wawancara selama dua jam di kompleks peternakan sapi di Tapos, Bogor, dan terakhir saat buku selesai dikerjakan.

Namun, modal wawancara itu amat terbatas, sehingga ia kemudian dikirimi bahan-bahan pendukung berupa pidato-pidato Soeharto dan guntingan-guntingan koran serta majalah. Selain itu, ia juga banyak memesan buku-buku biografi dan otobiografi sebagai bahan perbandingan.

“Maka sejak itu pertanyaan-pertanyaan saya ajukan secara tertulis lewat Dipo yang membacakannya pada hari Jumat, pertemuan rutin mereka,” tambahnya.

Beban berat tak bisa dihindarkan, sebab selain mulai menggarap buku permintaan Soeharto, waktu itu Ramadhan K.H. juga tengah mengerjakan buku biografi A.E. Kawilarang, mantan Pangdam Siliwangi.

Selain soal teknis, pengerjaan buku Soeharto pun tak luput dari tekanan mental, terutama pada tahap awal. Saat itu presiden kedua Indonesia tersebut tengah berada pada posisinya sebagai pemimpin yang sangat ditakuti.

Saat pertama kali bertemu di sebuah ruangan di rumahnya di Jalan Cendana, Ramadhan K.H. melihat Soeharto sebagai orang yang banyak senyum, tapi tak membuatnya menjadi santai. Ketegangan tak dapat ia sembunyikan.

“Waktu itu saya merasa, bahwa saya menumpangkan kaki saya yang sebelah pada paha yang sebelahnya lagi, sadar saya bahwa saya disorot oleh kamera TV, dan karenanya secara perlahan-lahan saya turunkan kaki saya itu […] Adegan ini terekam oleh TV itu, dan saya tertawa sendiri waktu saya memutar videonya di rumah, sekian waktu kemudian,” tulisnya dalam Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard (2011).

Dalam pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan kepada Soeharto lewat Dipo, ia sempat memasukkan soal petrus alis penembak misterius yang bikin jeri para preman di mula warsa 1980-an.

“Kita harus mengadakan treatment, tindakan yang tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor! dor! begitu saja. Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak. Lalu ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja, itu untuk shocktherapy, terapi guncangan,” jawab Soeharto.

Saat diwawancarai Zulfikar Fu’ad yang kemudian naskahnya diterbitkan harian Lampung Post pada 30 Maret 2003, Ramadhan K.H. berkisah bahwa ia sempat bertanya kepada Soeharto lewat Dipo, “Bagaimana kalau ajal Pak Harto sampai?”

Pertanyaan ini tentu saja membuat Dipo berat untuk menyampaikannya kepada Soeharto. Menurutnya, dalam kehidupan masyarakat Jawa tidak patut pertanyaan demikian diajukan. “Sialan,” jawab Dipo menjawab pertanyaan tertulis tersebut.

Jika Dipo dihadapkan pada situasi demikian, sebagai penulis biografi Ramadhan K.H. malah sebaliknya. Baginya, pertanyaan tentang kematian itu adalah yang biasa dalam sebuah buku memoar.

“Saya mengajukan pertanyaan itu dengan perasaan tanpa beban, biasa-biasa aja, disebabkan rasa ingin tahu dan sering ditemukan dalam buku-buku memoar orang lain,” ujarnya kepada Zulfikar Fu’ad.

Dari Sastra ke Biografi

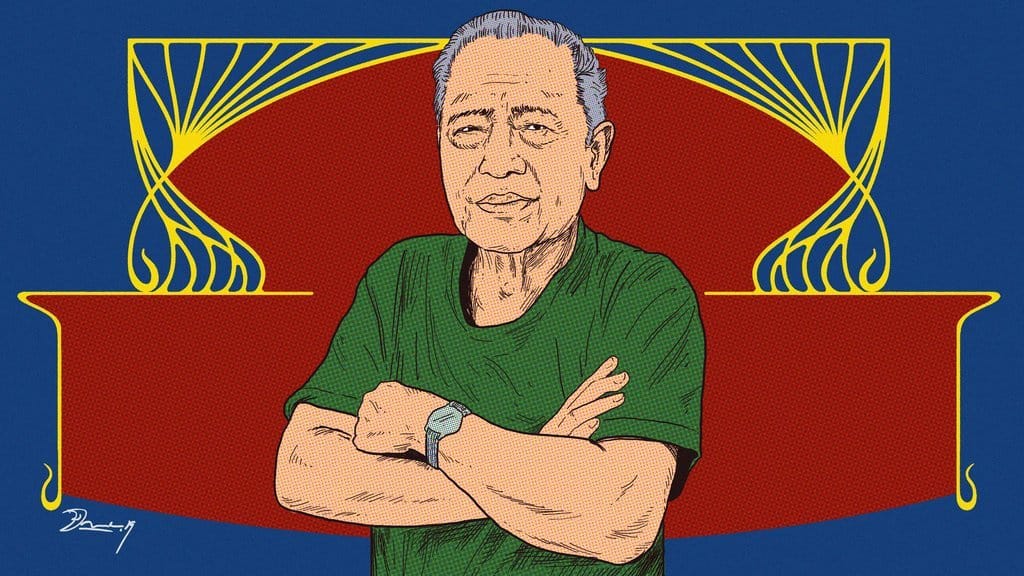

Nama lengkapnya Ramadhan Karta Hadimadja. Di lingkungan keluarga serta oleh kawan-kawannya ia biasa dipanggil Atun. Salah seorang kakaknya, yakni Aoh Karta Hadimadja, adalah seorang sastrawan.

Seperti kakaknya, ia juga sempat menulis sejumlah karya sastra berupa novel dan puisi. Salah satu buku kumpulan puisinya yang cukup populer berjudul Priangan Si Jelita yang mula-mula terbit pada 1956 dan berhasil memperoleh Hadiah Sastra Nasional Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional.

Sementara karya novel di antaranya Kemelut Hidup, Keluarga Permana, dan Ladang Perminus. Mulai 1981 saat ia merampungkan Kuantar ke Gerbang, namanya perlahan dikenal sebagai penulis biografi.

Selain menulis kisah tentang Inggit Garnasih, A. E. Kawilarang, dan Soeharto dalam buku autobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, sepanjang hayatnya ia juga menulis biografi para tokoh nasional lain seperti Ali Sadikin, Hoegeng, Soemitro, Rachmat Gobel, D.I. Pandjaitan, Dewi Dja, Adnan Buyung Nasution, dan lain-lain.

“Pada penulis, Ramadhan K.H., perlu disampaikan ucapan selamat, karena telah berhasil amat baik menggelarkan tokoh Bang Ali apa adanya dengan segala kepolosan dan kearifan-kearifan yang dikembangkannya selama menjabat gubernur dua masa jabatan ini,” tulis Mochtar Lubis pada pengantar di buku Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977 (1992).

Ramadhan Karta Hadimadja meninggal pada 16 Maret 2006, tepat hari ini 13 tahun lalu. Ia akan tetap dikenang banyak orang sebagaimana Soeharto menyebutnya sebagai "penulis ternama".

==========

Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 26 Agustus 2018. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Editor: Suhendra & Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id