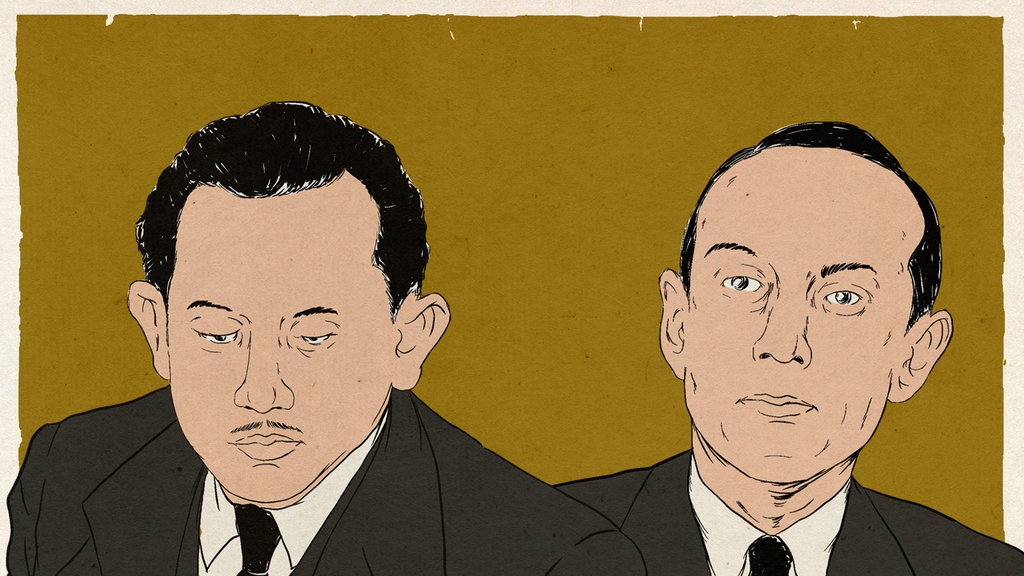

tirto.id - Perjanjian Roem-Royen ditandatangani pada 7 Mei 1949, tepat hari 72 tahun lalu. Indonesia diwakili Mohamad Roem, sementara wakil Belanda J. H. van Royen. Perundingan ini tak lepas dari perkembangan politik setelah Belanda kembali melancarkan agresi militer.

Dunia internasional secara umum mengecam tindakan Belanda yang melanggar genjatan senjata yang disponsori Dewan Keamanan PBB dan Komisi Tiga Negara (Amerika Serikat, Belgia, Australia).

Menurut Frances Gouda dan Thijs Brocades Zaalberg dalam American Visions of the Netherlands East Indies/Indonesia: US Foreign Policy and Indonesian Nationalism, 1920-1949 (2002: 241-91), AS yang semula bersikap netral, mendesak agar diadakan perundingan yang sungguh-sungguh berdasarkan prinsip-prinsip Perundingan Renville. Sementara negara-negara Asia menyatakan protes dengan serentak menutup lapangan terbangnya bagi pesawat-pesawat Belanda.

Konferensi Inter-Asia menghasilkan sebuah resolusi yang segera dikirim oleh Nehru kepada Dewan Keamanan PBB. Resolusi yang dirumuskan pada 28 Januari 1949 itu menyerukan agar kedua belah pihak yang bertikai (Belanda dan Indonesia) segera melakukan genjatan senjata. Selain itu, tawanan politik Indonesia agar segera dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta. Juga mendesak agar diadakan perundingan di bawah pengawasan United Nation Commission for Indonesia (UNCI) atau Komisi PBB untuk Indonesia.

Resolusi itu ditolak oleh Belanda. UNCI selanjutkan memberikan ultimatum: Belanda harus menarik pasukannya hingga tanggal 15 Februari 1949. Jika ultimatum itu tidak dipenuhi, maka akan dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB.

Pada 25 Maret 1949, UNCI di bawah pimpinan Merle Cochran mendorong kedua belah pihak untuk secepatnya melakukan perundingan. Lalu pada 2 April 1949, Mohamad Roem mengirim surat kepada UNCI yang menyatakan bahwa RI siap mengadakan perundingan dengan Belanda. Tanggal 12 April 1949, Dr. van Royen, wakil Belanda di PBB ditunjuk menjadi ketua delegasi Belanda untuk pertemuan di Jakarta.

Menurut R.P. Soejono dan R.Z. Leirissa dalam Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, 1945-1998 (2010: 263-264), pertemuan antara delegasi RI dan Belanda pun dimulai dengan pengawasan UNCI pada 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta.

Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Mohamad Roem, sedangkan Ali Sastroamidjojo menjadi wakil ketua. Anggota-anggota delegasi RI terdiri dari Dr. J. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Dr. Supomo, dan Mr. Latuharhary. Para penasihatnya adalah Sutan Sjahrir, Ir. Laoh Mohamad Natsir, Dr. Darma Setiawan, Wakil Kepala Kepolisian Soemarto, Mr. Dr. A. Kusumaatmadja, dan sekretaris umumnya Mr. A.K. Pringgodigdo.

Sementara delegasi Kerajaan Belanda terdiri dari Dr. van Royen sebagai ketua, dan anggota-anggota: Mr. Bloom, Mr. Jacob, Dr. van der Valde, Dr. Koets, Mr. van Hoogsraten, Dr. Geiben, Elink Schuurman, dan Kolonel Thomson.

Perundingan sempat macet. Royen menafsirkan, Belanda akan memulihkan pemerintahan, dan para pemimpin RI--hanya sesudah memerintahkan kesatuan-kesatuan bersenjatanya untuk menghentikan gerilya--bekerja sama dalam memulihkan perdamaian, memelihara ketertiban dan keamanan, serta bersedia menghadiri KMB.

Delegasi Indonesia berpendapat berbeda. RI tidak mungkin melaksanakan keinginan Belanda karena para pucuk pimpinannya masih ditawan dan cerai-berai hingga tak dapat berkomunikasi satu sama lain. Maka itu, Indonesia menuntut pemulihan pemerintahan terlebih dahulu sebelum melakukan genjatan senjata.

Dalam "Mohamad Roem: Seorang Pejuang Indonesia, 1946-1949" (2007: 51-62), Septi Daru Kurniawati menjelaskan, ketika kedua belah pihak mengalami jalan buntu dalam perundingan, maka atas anjuran Merle Cochran, Wakil Presiden RI Mohammad Hatta diminta datang ke Jakarta pada 24 April 1949.

Esoknya, Belanda dan Indonesia sepakat bahwa kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta dipandang sebagai langkah perdana untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB 28 Januari 1949. Kesepakatan antara Indonesia dan Belanda akhirnya tercapai pada 7 Mei 1949.

Pertentangan di Kalangan Republik

Perjanjian Roem-Royen menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan, baik di Indonesia maupun Belanda. Mohamad Roem dalam Bunga Rampai Sejarah II (1977: 47-8) mengatakan, persetujuan yang dibuatnya membuka pintu bagi Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingannya. Roem menyarankan kepada rekan-rekannya di Partai Masyumi untuk tidak melihat suatu persetujuan yang bersifat final.

“Perjuangan belum berakhir dan tak akan ada yang selesai,” ujarnya.

Namun, Roem meyakini bahwa kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta akan menuju kepada pengakuan dari segenap dunia terhadap eksistensi Indonesia. Menurut Roem, dengan pengakuan ini, Indonesia dapat melanjutkan perjuangannya lagi. Juga secara internasional kedudukan RI bertambah kuat daripada sebelumnya.

Sementara Mohammad Natsir, seperti dikutip Deliar Noer dalam Partai Islam di Pentas Nasional, 1945-1965 (1987: 194), menilai kiprah Roem sebagai ketua delegasi RI hanya mendapat mandat dari Sukarno dan Hatta. Sementara Dwi Tunggal itu tidak punya wewenang lagi karena pada waktu itu mereka bukan lagi sebagai presiden dan wakil presiden, sebab keduanya tengah ditahan Belanda.

Menurut Natsir, hasil Perjanjian Roem-Royen hendaknya dirundingkan terlebih dahulu kepada Sjafruddin Prawiranegara sebagai ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Natsir lebih suka apabila pelbagai perkembangan pembicaraan disampaikan terlebih dahulu kepada PBB, sehingga delegasi dapat mengulur waktu untuk memperkukuh kedudukan Indonesia, mengingat gerilyawan bertambah kuat di daerah-daerah.

Walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam tubuh Masyumi, namun pada 28 Mei 1949 partai ini akhirnya setuju terhadap Perjanjian Roem-Royen.

Reaksi lainnya datang dari Panglima Besar Jenderal Soedirman dan pimpinan PDRI Sjafruddin Prawiranegara. Menurut Mestika Zed dalam Somewhere in the Jungle: Pemerintahan Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan (1997: 274), Sjafruddin Prawiranegara mengadakan musyawarah besar PDRI sebagai bentuk reaksi terhadap perundingan Roem-Royen yang berlangsung pada 14-17 Mei 1949 di Sumpur Kudus, Sijunjung, Sumatra Barat.

Para pemimpin PDRI menyatakan penyesalannya dan menentang perundingan tersebut. Selanjutnya Sjafruddin Prawiranegara mendesak untuk secepatnya mengembalikan mandat yang dipegangnya kepada Sukarno-Hatta.

Sementara Soedirman sejak awal kurang setuju diadakan perundingan kembali antara Indonesia dengan Belanda. Pasalnya, hasil perundingan-perundingan sebelumnya kerap merugikan Indonesia. Selain itu, angkatan bersenjata dan laskar-laskar rakyat tengah berada pada posisi yang menguntungkan untuk memukul mundur pasukan Belanda.

Soedirman juga tersinggung dengan poin pertama pernyataan Ketua Delegasi RI Mohamad Roem: "Mengeluarkan perintah kepada penganut-penganut republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.”

Menurutnya, kata-kata "penganut-penganut republik yang bersenjata" secara terang-terangan telah menyepelekan TNI dan seolah tidak mengakui lagi keberadaan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Maka itu, Soedirman mengusulkan kepada PDRI di Sumatra Barat agar memberi perintah kepada Roem untuk mengubah kata-kata "penganut-penganut republik yang bersenjata" dengan "APRI" atau "Tentara".

Meski Mohamad Roem tidak pernah menerima perintah itu dari Prawiranegara di Sumatra, sebagaimana disinggung dalam radiogram tanggal 22 Juni 1949, namun dia mengakui kekeliruannya dengan menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menyepelekan tentara.

Pada 14 Juni 1959, PDRI akhirnya bersedia menerima Perjanjian Roem-Royen dengan beberapa syarat. Pertama, angkatan bersenjata Republik harus berada dalam posisi yang saat itu didudukinya. Kedua, angkatan bersenjata Belanda berangsur-angsur ditarik dari posisi yang saat itu didudukinya. Ketiga, pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta dilakukan tanpa syarat. Dan keempat, kedaulatan Republik atas Jawa, Madura, dan Sumatra, serta pulau-pulau sekitar (dekat dengan pantai) harus diakui oleh Belanda sejalan dengan Persetujuan Linggajati.

Selanjutnya, seperti ditulis Slamet Muljana dalam Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan: Jilid II (2008: 230), sebagai bentuk nyata dari Perjanjian Roem-Royen, pada 24 Juni 1949, tentara Belanda mulai meninggalkan Yogyakarta dan seluruh tanggung jawab pemerintahan serta keamanan dipegang oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Hal ini diikuti dengan dibebaskannya Sukarno dan Hatta bersama menterinya yang ditawan di Bangka pada 6 Juli 1949.

Meski sempat menimbulkan kontroversi di kalangan Republik, namun Perjanjian Roem-Royen berhasil membuka jalan bagi kedaulatan Republik Indonesia.

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id