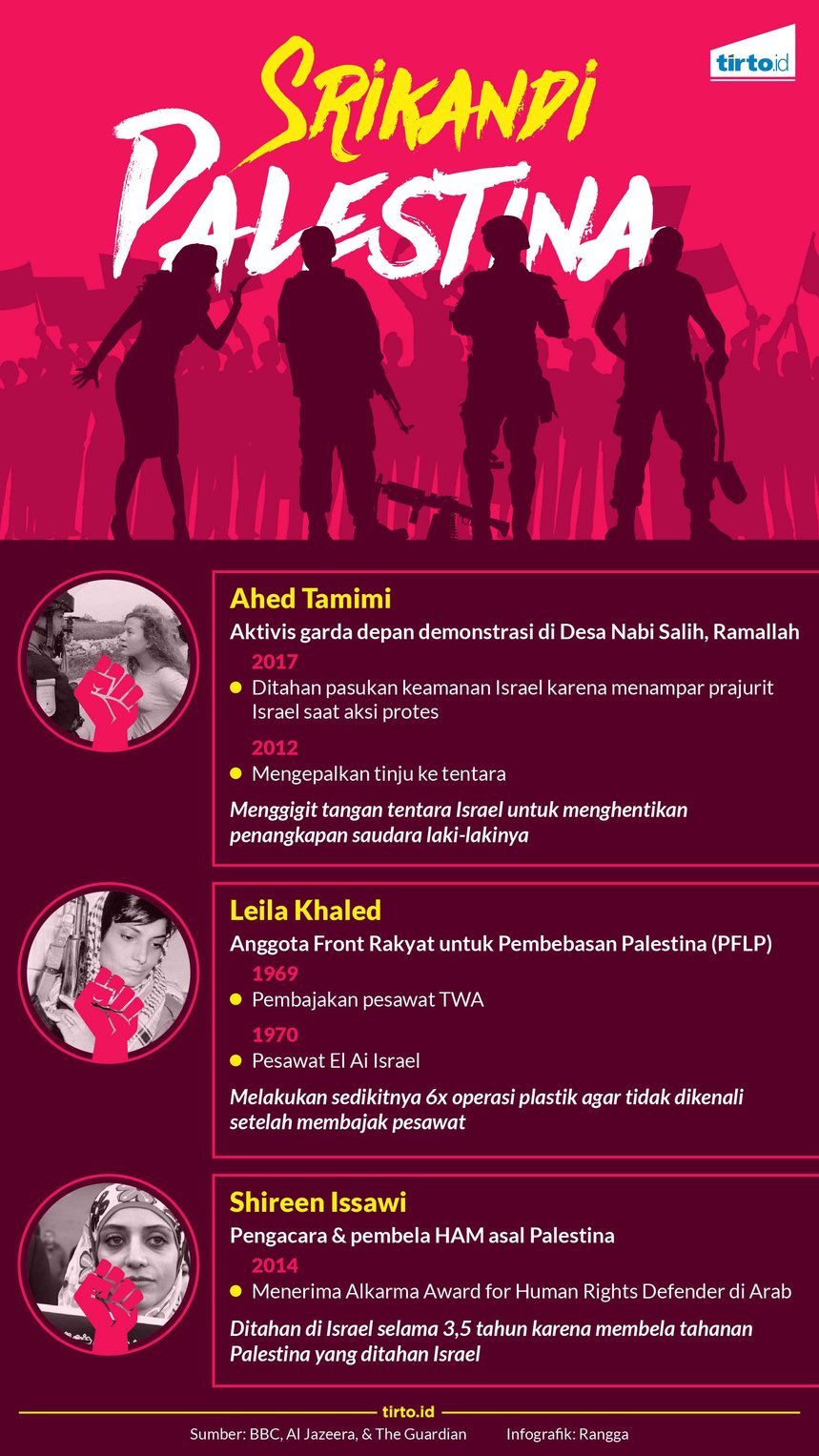

tirto.id - Ahed Tamimi jadi ikon baru perlawanan Palestina. Pada 15 Desember lalu, terlihat dalam sebuah rekaman video yang beredar di media sosial, gadis remaja Palestina ini tanpa tedeng aling-aling menampar wajah tentara Israel.

Atas perbuatannya tersebut, Ahed langsung ditangkap aparat Israel. Dalam persidangan militer yang diadakan pada Senin (1/1/2018) kemarin, ia harus menghadapi 12 tuntutan atas perbuatannya. Berdasarkan pernyataan militer Israel seperti dilansir BBC, Ahed telah dipastikan melakukan penyerangan hingga mengganggu tugas seorang tentara dengan melempari batu.

Kelompok pembela tahanan Palestina, Addameer, mengatakan bahwa penyerangan terhadap aparat lewat lemparan batu merupakan tuduhan paling umum yang dikenakan pada anak-anak Palestina. Di kawasan Tepi Barat yang diduduki Israel, di mana masyarakat Palestina diharuskan tunduk oleh hukum militer Israel, tindakan melempar batu kepada aparat dapat dihukum hingga 20 tahun penjara.

Sementara ayah Ahed, Bassem Tamimi, mengatakan Israel berupaya mematahkan Ahed karena ia merupakan simbol perlawanan. “Israel ingin menunjukkan kepada anak-anak muda Palestina lainnya apa yang akan terjadi kepada mereka apabila mereka mencoba untuk menolak [kehadiran Israel].” Bassem menambahkan, “Mereka membangun kasus di sekitarnya secara khusus untuk membuat orang-orang Palestina dipenjara selama mereka bisa.”

Seperti diberitakan BBC, militer Israel tak hanya menangkap Ahed. Sepupunya yang berusia 20 tahun, Nour, serta ibunya, Nariman, juga turut diciduk aparat. Nour didakwa melakukan penyerangan kepada tentara. Sedangkan Nariman didakwa menghasut publik dengan mengunggah video tersebut ke media sosial.

Bukannya tanpa alasan Ahed menampar tentara. Tindakan tersebut diambil setelah tentara Israel masuk ke halaman rumah milik keluarga Tamimi, melempar granat berisi gas air mata, memecahkan kaca jendela, serta melukai sepupunya dengan peluru karet yang membuatnya koma selama tiga hari.

Tindakan Ahed sontak banyak dipuji oleh para aktivis, masyarakat, dan organisasi internasional. Menurut mereka, Ahed merupakan pahlawan dan simbol keberanian baru dalam pusaran aktivisme konflik Israel-Palestina. Di lain sisi, bagi Israel sendiri, Ahed hanya dijadikan keluarganya sebagai alat propaganda semata.

Michael Oren, Wakil Menteri Diplomasi dan mantan Duta Besar Israel untuk Amerika mengungkapkan keluarga Ahed telah mendandaninya dengan gaya Amerika serta membayarnya untuk memprovokasi pasukan Israel di depan kamera. “Menggunakan anak-anak adalah bentuk kekerasan. Organisasi HAM harus menyelidiki,” begitu tulis Oren dalam cuitannya di Twitter.

Ahed tumbuh dalam keluarga aktivis. Keluarganya dikenal menjadi kelompok aktivis terkemuka di daerah Nabi Saleh, dekat Tepi Barat. Mereka rutin melakukan demonstrasi yang diadakan setiap hari Jum’at. Tuntutannya selalu sama: meminta Israel mengakhiri kependudukan di Tepi Barat. Kegigihan keluarga Ahed dalam menyuarakan suara mereka tak luntur kendati anggota keluarganya satu per satu—mulai dari ayah hingga pamannya—pernah diringkus aparat Israel.

Aksi perlawanan Ahed kepada tentara nyatanya bukan kali ini saja terjadi. Dua tahun silam, tepatnya pada 2015, Ahed tertangkap kamera menggigit lengan seorang tentara Israel. Ia melakukan hal itu karena tentara Israel menangkap salah satu saudara laki-lakinya.

Bukan Ahed Saja yang Ditangkap

Ahed bukan perempuan Palestina pertama yang jadi ikon perlawanan. Pada 2014, otoritas berwenang Israel menangkap pengacara Palestina dan aktivis hak asasi manusia, Shireen Issawi. Ia ditangkap bersama dua saudara laki-lakinya, Shadi dan Medhat, karena dianggap “bekerjasama dengan orang-orang Palestina yang melawan Israel.” Shireen baru dibebaskan pada 2017.

Sebagaimana yang dilaporkan The New Arab, Shireen dikenal vokal membela tahanan Palestina. Sejumlah upaya ia lakukan untuk memperjuangkan hak-hak warga Palestina yang ditahan di Israel dari pengumpulan dana, menjadi kurir pesan bagi tahanan dan keluarganya, hingga mengkampanyekan perlawanan kepada otoritas Israel. Bersama saudaranya, ia konsisten menyuarakan penindasan yang dilakukan Israel kepada Palestina.

Atas serangkaian aktivitasnya itu, Shireen tak sekali saja ditangkap oleh aparat Israel. Pada 2010, ia ditahan dan dipenjara lebih dari setahun serta izin praktiknya sebagai pengacara dicabut. Larangan itu diperpanjang hingga dua tahun setelahnya.

“Mereka menangkapku supaya keluargaku gelisah dan aku tidak membiarkan mereka melakukan itu,” katanya seperti dilansir Al Jazeera. “Kami orang-orang yang tinggal di bawah kependudukan dan kami berhak untuk bersukacita.”

Pada 2014, Shireen menerima Penghargaan Alkarama untuk Pembela Hak Asasi Manusia. Penghargaan ini ditujukan kepada mereka, individu atau organisasi, yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia di kawasan Arab.

Jaringan solidaritas tahanan Palestina, Samidoun, melaporkan bahwa sampai 17 Oktober 2017, Israel telah menahan sekitar 57 perempuan Palestina. Mereka ditahan di dua penjara, yakni di penjara HaSharon dan Damon. Untuk 23 tahanan ditempatkan di Damon, sedangkan sisanya diarahkan ke HaSharon.

Berdasarkan catatan Addameer, sejak Januari 2013, sudah ada 4.743 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel. Dari total tersebut, 178 di antaranya berada dalam penahanan administratif di mana mereka ditahan tanpa adanya tuduhan maupun proses pengadilan.

Melawan dengan Pembajakan

Setiap aktivis Palestina memiliki caranya masing-masing untuk menunjukkan perlawanannya kepada Israel. Hal ini berlaku juga untuk Laila Khaled, aktivis dan anggota Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP). Untuk memperlihatkan perlawanannya terhadap okupasi Israel di Palestina, Khaled menjalankan aksi yang tak main-main: membajak pesawat sebanyak dua kali.

Laila Khaled lahir pada 9 April 1944 di Haifa, Palestina. Saat usianya masih 4 tahun, bersama ratusan ribu orang Palestina lainnya Khaled terpaksa meninggalkan rumah dan menjadi pengungsi akibat berdirinya negara Israel. Khaled dan keluarganya lantas tinggal di Lebanon.

Selama di Lebanon, ia gelisah memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk membantu rakyat Palestina. Khaled akhirnya memutuskan mengambil sikap. Saat usianya masih 15 tahun, ia bergabung dengan Gerakan Nasionalis Arab (ANM) yang bertujuan menyatukan dunia Arab dalam upaya menghalau kolonialisme.

Satu dekade kemudian, sesaat usai ANM bubar, Khaled bergabung dengan PFLP. Di kelompok inilah, Khaled mengabadikan namanya dalam sejarah perlawanan Palestina.

Tercatat, Khaled terlibat dalam dua operasi pembajakan pesawat: pembajakan pesawat Trans World Airlines pada Agustus 1969 dan pesawat El Ai milik Israel pada 1970. Aksi pembajakan pesawat, seperti diakui Khaled, bertujuan untuk memperlihatkan eksistensi Palestina kepada dunia serta membebaskan seluruh tahanan politik Palestina di penjara Israel.

Pembajakan pertama dilakukan bersama Salim Issawi. Targetnya adalah pesawat Boeing 707 milik maskapai Trans World Airlines yang saat itu hendak terbang dari Roma menuju Athena. Dalam operasinya, Khaled mendesak pilot mendarat di Bandara Internasional Damaskus, Suriah, usai terbang di atas Haifa, Palestina. Sesampainya di sana, Khaled meminta semua penumpang dan awak pesawat turun. Tak lama kemudian, pesawat diledakkan.

Pasca pembajakan TWA, Khaled melakukan sedikitnya 6 kali operasi wajah agar orang-orang tidak mengenalinya. “Dokter bedah hanya melakukan sedikit perubahan di hidung dan dagu. Tapi hal itu sudah cukup membuat hampir semua orang tidak mengenaliku,” tutur Khaled kepada The Guardian.

Setahun berselang, operasi pembajakan kedua digelar dan menyasar pesawat El Ai yang terbang dari Amsterdam. Khaled menjalankan misi bersama aktivis Nikaragua, Patrick Arguello. Akan tetapi, operasi tersebut gagal. Ketika hendak masuk ke kabin pilot, Arguello ditembak petugas dan tewas di tempat. Sedangkan Khaled yang dipukul petugas dari belakang, ditangkap hingga akhirnya ditahan selama 28 hari di London. Ia dibebaskan lewat program pertukaran tawanan.

Tahun 1978, ia meninggalkan Lebanon untuk menempuh pendidikan sejarah di Uni Soviet. Meski demikian, ia tak bisa lama-lama berpaling dari kondisi tanah air. Setelah dua tahun di Soviet, Khaled kembali ke Lebanon dan bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Tak bisa dipungkiri, sebagian orang menyematkan label teroris kepada Khaled, alih-alih pejuang kemerdekaan. Mengenai hal itu, Khaled menyatakan kepada Guardian, “Saya akan mengajukan pertanyaan serupa: siapa yang menanamkan terorisme di daerah kami? Ada pihak yang datang dan merampas tanah kami, mengusir kami, dan memaksa kami untuk tinggal di kamp pengungsi. Saya pikir itulah terorisme.”

Pradewi Tri Chatami, penerjemah buku Sarah Irving berjudul Leila Khaled: Kisah Pejuang Perempuan Palestina (Marjin Kiri, 2016) mengungkapkan bahwa Khaled memiliki keunikan tersendiri dalam kapasitasnya sebagai aktivis. “Dia awalnya kombatan, tapi terus aktif di politik sampai sekarang. Salah satu warisannya, bagaimanapun, adalah stigma teroris dengan foto dia pegang senjata itu,” ujarnya saat dihubungi Tirto. “Jadi, dia seperti punya dua fase: melawan dengan senjata dan jalan tanpa kekerasan [lewat politik].”

Seiring waktu, cara berjuangnya melawan Israel turut berubah. Ia tak lagi membajak pesawat dan menggantikannya dengan turun ke gelanggang politik. Saat ini, ia merupakan pemimpin Persatuan Perempuan Palestina (GUPW) dan anggota Dewan Nasional Palestina (PNC). Satu hal yang pasti, walaupun ia berpindah haluan, perjuangannya untuk kemerdekaan Palestina tidak berhenti sama sekali.

“Perlu dicatat, kami orang-orang Palestina dan juga anak-anak kami adalah bagian dari umat manusia,” ujar Khaled.

Penulis: Faisal Irfani

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id