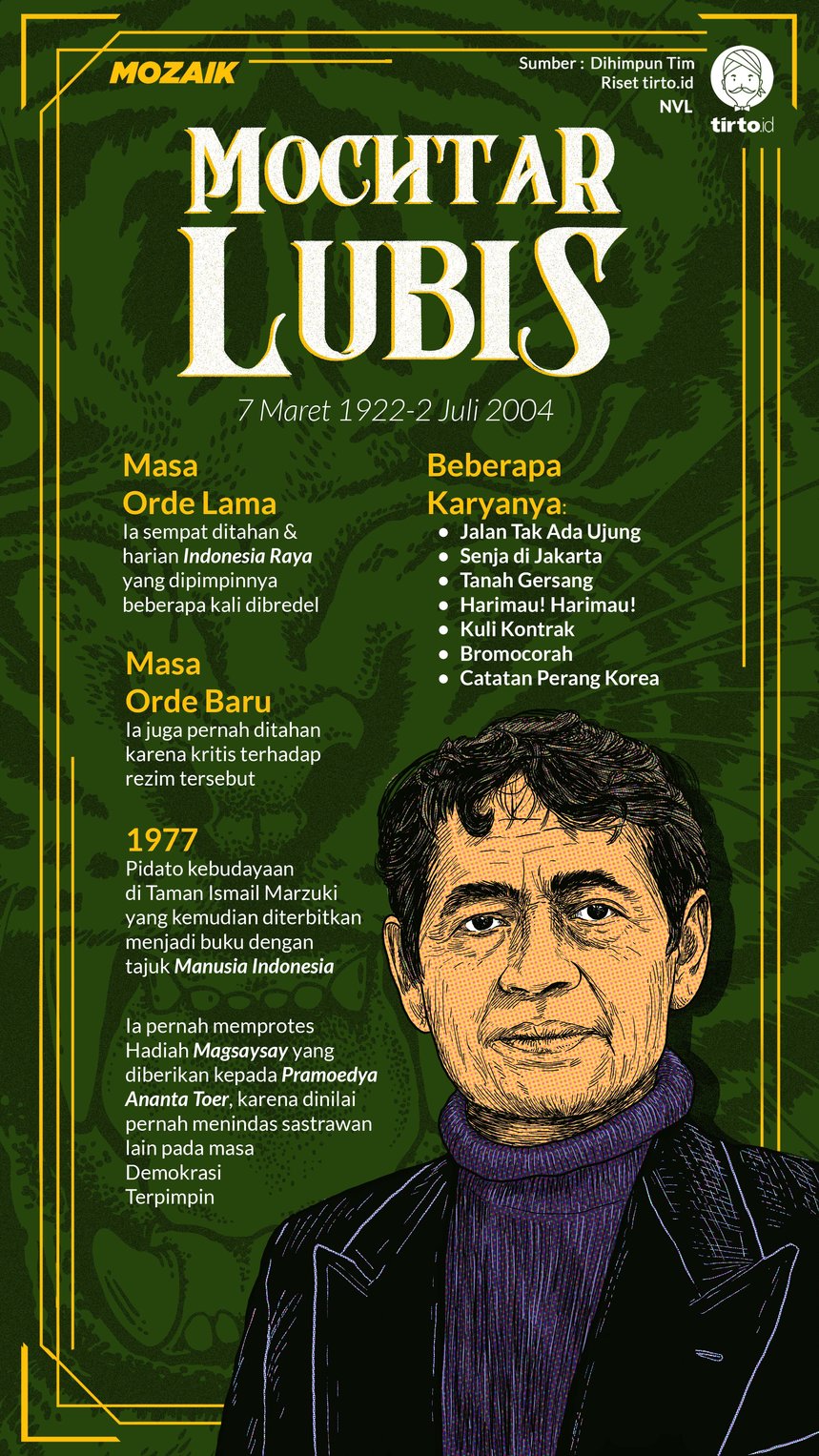

tirto.id - Pertengahan 1950-an, Mochtar Lubis dipenjara. Pemimpin harian Indonesia Raya itu dituduh berkomplot dengan Zulkifli Lubis dalam ketegangan yang terjadi di Sumatera. Ia mendekam dalam tahanan Orde Lama selama sepuluh tahun. Pengalamannya itu ia tulis dalam Catatan Subversif (1980).

“Saya menitipkan catatan-catatan itu kepada kawan atau saudara. Setelah saya keluar dari penjara, catatan-catatan tersebut saya himpun kembali,” ucapnya dalam Mochtar Lubis Bicara Lurus: Menjawab Pertanyaan Wartawan (1995) yang disunting oleh Ramadhan K.H.

Kumpulan catatan harian ini bermula dari titimangsa 22 Desember 1956, dan berakhir pada 17 Mei 1966 saat tampuk kekuasaan beralih ke rezim Orde Baru. Sikapnya yang kritis pun mengakibatkan Indonesia Raya beberapa kali diberedel.

“Pembredelan [Indonesia Raya] karena keberaniannya membeberkan kasus pelecehan, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, penindasan di masyarakat, dan lain sebagainya,” tulis Mansyur Sema dalam Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik (2008).

Tahun 1968, Orde baru mengizinkan surat kabar itu terbit kembali. Namun, hal itu tak membuat Lubis kendor dalam mengkritisi penguasa. Indonesia Raya gencar mengabarkan tentang korupsi di tubuh Pertamina hingga peristiwa Malari 1974.

Soeharto tak tinggal diam, ia segera menginstruksikan pemberedelan Indonesia Raya beserta sejumlah surat kabar lainnya seperti Harian Kami dan Abadi. Dan Lubis kembali ditahan selama dua setengah bulan.

Penahanan bermula pada 4 Februari 1975, saat ia baru selesai berolahraga tenis. Ketika tiba di rumah, sejumlah tamu telah hadir yang ternyata para aparat yang betugas untuk menahannya. Ia ditahan di sebuah bungalow. Menurutnya, penahanan itu lebih baik daripada zaman Orde Lama.

Selain karena waktunya lebih lama, juga karena pada era Orde Lama ia ditahan secara berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya dan benar-benar disekap dalam terali besi. Orde Lama juga sempat menahannya dalam penjara yang buruk, yakni di RTM (Rumah Tahanan Militer) Jalan Budi Utomo, Jakarta. Di situ ia dicampur dengan tahanan kriminal yang diperlakukan secara buruk.

Setelah Orde Baru membebaskannya, kepada Sinar Harapan ia menyampaikan bahwa dirinya akan tetap setia pada profesinya sebagai wartawan.

“Selain itu, saya juga merencanakan menulis beberapa buku yang kesemuanya menggambarkan Indonesia dalam tiga zaman. Masing-masing zaman kolonial Belanda, zaman Jepang, dan zaman kemerdekaan,” imbuhnya.

Seperti halnya Catatan Subversif (1980) yang lahir dari tahanan Orde Lama, Mochtar Lubis pun menuliskan pengalamannya saat ditahan Orde Baru dalam Nirbaya: Catatan Harian Mochtar Lubis dalam Penjara Orde Baru (2008).

“Seorang pembangkang,” tulis David T. Hill menggambarkan sosok Mochtar Lubis yang bersikap anti-kompromi terhadap dua rezim dalam Jurnalisme dan Politik di Indonesia (2011).

Polemik “Manusia Indonesia”

Tahun 1977, di Taman Ismail Marzuki, Lubis menyampaikan pidato kebudayaan yang kemudian diterbitkan dengan tajuk Manusia Indonesia. Ia memaparkan enam sifat manusia Indonesia seperti yang distereotipkan banyak orang, yakni munafik, enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, bersikap dan berperilaku feodal, percaya takhayul, artistik atau berbakat seni, dan lemah watak atau karakter.

Pidato kebudayaan ini memicu polemik dan gelombang pemberitaan. Tak seperti ceramah-ceramah umum tentang kebudayaan yang biasanya hanya diberitakan dalam kolom sastra atau budaya di halaman dalam, pidato kebudayaan Lubis ini justru banyak muncul di halaman utama surat kabar.

“Rangkuman rinci, dan polemik yang mengisi halaman-halaman bergengsi rubrik ‘feature’ dan ‘surat kepada redaksi’ selama berminggu-minggu,” tulis David T. Hill.

Tanggapan masyarakat mayoritas memuji keterusterangannya dan mengakuinya sebagai seorang yang terbiasa menyerang lembaga-lembaga dan ide-ide mapan. Namun, ada pula yang mengkritiknya dengan cara meralat asumsi-asumsi yang dipaparkan Mochtar Lubis, salah satunya Margono Djojohadikusumo.

Margono menilai Mochtar Lubis menggambarkan feodalisme dengan begitu ekstrem sehingga menjadi karikatur yang menggelikan. Ia juga menganggap bahwa feodalisme yang diuraikan Mochtar Lubis hanya feodalisme dari suku Jawa sehingga dapat menimbulkan prasangka bahwa Mochtar Lubis adalah manusia Indonesia yang anti-Jawa.

“Cara penulisannya menimbulkan efek yang tidak diharapkan (anti suku Jawa) […] saya sendiri merasa tersinggung, bahkan boleh dikatakan agak terluka,” tulisnya dalam Kompas edisi 13 Mei 1977.

Salah satu pendapat Mochtar Lubis dalam Manusia Indonesia yang ia bantah adalah sebagai berikut:

“Saudara-saudara kita dari Jawa tidak jemu-jemunya memakai ucapan: ‘Sepi ing pamrih rame ing gawe, amemayu ayuning bawana (bekerja keras tanpa mencari keuntungan untuk diri sendiri, manusia memajukan dunia)’. Seolah-olah pandangan hidup tidak terlihat dalam praktek, dan hanya buah bibir dan tidak ada kenyataannya.”

Margono membantah pendapat itu dengan contoh sepucuk surat yang ia terima dari cucunya, Prabowo Subianto, yang tengah bertugas di Timor Timur. Dalam surat tersebut sang cucu menyampaikan bahwa ia tak bisa merayakan Idul Fitri di tengah keluarga karena sedang di medan pertempuran, dan ia meminta maaf.

Dalam surat tersebut sang cucu menegaskan bahwa para prajurit Indonesia berjuang tanpa pamrih, dan yang diingat hanya sumpahnya sebagai prajurit dan ksatria.

“Apakah ‘tanpa pamrih’ yang ditulis dalam surat itu hanya buah bibir saja atau hiasan surat dari seorang cucu kepada kakeknya? Tidak adil kiranya kalau ada orang mengatakan ‘sepi ing pamrih rame ing gawe dan sebagainya’ hanya pepatah kosong belaka,” tulis Margono.

Hal lain yang mengusik Margono adalah pendapat Lubis tentang manusia Indonesia, terutama suku Jawa, yang tidak berani berterus terang. Margono mencuplik satu persitiwa dalam Kongres Kebudayaan tahun 1918 di kota Solo.

Saat itu, anggapan suka bohong yang melekat pada orang Jawa sempat juga menjadi pembicaraan. Hal tersebut menimbulkan reaksi, dan justru disampaikan bukan oleh orang Jawa melainkan oleh orang asing bernama Pastor van Lidt, seorang ahli bahasa dan filsafat Jawa, yang berkata:

“Orang Barat tidak dapat menyelami tabiat orang Jawa dalam pergaulan masyarakat. Bagi orang Barat anak-anak sampai dewasa dididik dan diberi anjuran ‘lieg niet’, artinya ‘jangan berbohong’. Tetapi anak Jawa sejak kecil diberi doktrin ‘grief niet’, yang artinya ‘jangan menyakiti hati orang’.”

Ungkapan van Lidt tersebut dijadikan argumen oleh Margono bahwa pendapat orang Jawa tidak suka berterus terang atau suka berbohong, tidak tepat. Orang Jawa justru mengedepankan sikap tidak menyakiti orang lain dalam mengungkapkan sesuatu.

Margono memberi contoh, jika ada orang yang bau badannya tak sedap, maka orang Jawa tak mengungkapkan, “Kamu jangan dekat-dekat saya, keringatmu bau”, melainkan dengan kata-kata, “Baiklah Saudara minum kencur atau bedak apu (kapur sirih) untuk menyegarkan badanmu”.

Sebagai seorang ningrat Jawa, Margono juga mengungkapkan hal-hal lain yang ia rasa tak tepat dalam menggambarkan manusia Indonesia, khususnya orang Jawa. Di pengujung tanggapannya ia menulis, “Mudah-mudahan sekadar dapat melunakkan gambaran yang begitu suram yang dicerminkan Mochtar Lubis.”

Dua pekan kemudian, Kompas memuat tanggapan Lubis atas tanggapan Margono terhadap Manusia Indonesia. Ia menyatakan bahwa dirinya merasa rawan atas kesan yang salah yang disampaikan oleh Margono.

“Pertama sekali kesannya seakan isi ceramah saya itu anti-Jawa. Dengan tercengang saya baca reaksi beliau yang demikian,” tulisnya.

Munurutnya, ciri manusia Indonesia kini yang ia tulis sama sekali jauh dari segala nilai-nilai ksatria aristokrasi Jawa seperti yang diwakili oleh Margono dan keluarganya. Ia bahkan menilai Margono termasuk jenis manusia yang sedang dalam proses “kepunahan” dan termasuk “kekecualian yang jarang dapat ditemukan kini”.

Lubis menambahkan, lukisan suram dalam tulisannya bukan berarti ia melihat hari depan manusia Indonesia dengan mata yang suram. Ia bahkan yakin bahwa hal-hal tersebut dapat diperbaiki.

“Dalam menanggapi ceramah saya, saya ingin mengundang kawan-kawan yang menanggapinya, agar jangan memakai ukuran dirinya sendiri, tetapi meletakkan persoalannya ke tingkat bangsa dan masyarakat kita,” imbuhnya.

Tanggapan-tanggapan lain yang bernada kritik terhadap ceramah tersebut terus bermunculan, salah satunya dari Sarlito Wirawan Sarwono, pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Pidato kebudayaan Lubis tersebut menjadi salah satu ceramah yang banyak diperbincangkan.

Kasus Hadiah Ramon Magsaysay

Saat Yayasan Magsaysay Filipina memberikan hadiah kepada Pramoedya Ananta Toer pada 1995 untuk bidang jurnalistik, Lubis menolaknya. Ia menilai Pramoedya tidak layak mendapatkannya karena pernah melakukan penindasan terhadap seniman lain pada era Demokrasi Terpimpin.

Lubis yang sempat mendapatkan hadiah yang sama pada 1958 bahkan mengembalikan hadiahnya itu. Ia menganggap pemberian hadiah Magsaysay kepada Pramoedya tidak mencerminkan semangat Ramon Magsaysay, mantan presiden Filipina yang memperjuangkan cita-cita politik, ekonomi, dan sosial bagi rakyat Filipina, serta semangat kedemokrasiannya yang teguh.

“Kami menduga bahwa Yayasan Hadiah Magsaysay tidak sepenuhnya tahu tentang peran tidak terpuji Pramoedya pada masa paling gelap bagi kreativitas di zaman Demokrasi Terpimpin, ketika dia memimpin penindasan terhadap sesama seniman yang tidak sepaham dengan dia,” ungkapnya seperti dikutip Maman S. Mahayana dalam “Pramoedya Ananta Toer dan Hadiah Magsaysay”.

Pendapat Lubis diamini oleh para penolak lainnya seperti dimuat dalam Panji Masyarakat No. 836, 21 Agustus 1995, yang menyatakan bahwa Pramoedya berperan aktif dalam menyingkirkan lawan-lawannya terutama seniman di luar Lekra.

Mahayana menambahkan, penolakan Mochtar Lubis tersebut berdasar pada penilaiannya terhadap Pramoedya yang punya bakat anti-kemanusiaan dan anti-kebebasan kreativitas.

“Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak kretivitas orang lain, yang pernah dihantam Pramoedya habis-habisan itu seakan-akan dianggap tidak ada. Nah, itu yang kami perjuangkan dalam aksi protes ini, supaya generasi muda yang akan datang, mengerti bahwa antara sastrawan dan karya sastranya yang pernah dibuat di masa lalu itu, tidak bisa dipisah-pisahkan,” imbuhnya.

Menanggapi sejumlah penolakan tersebut, beberapa anak muda seperti Ariel Haryanto, Tommy F. Awuy, Isti Nugroho dan lain-lain mencoba melawannya. Menurut mereka, kekhawatiran ideologis yang berlebihan tidak mendewasakan dan menghambat lahirnya gagasan kritis yang mencerdaskan. Dan polemik terus bergulir.

2 Juli 2004, tepat hari ini lima belas tahun yang lalu, Mochtar Lubis meninggal dunia. Ia seperti kata David T. Hill adalah “seorang pembangkang”. Ya, pembangkang atas segala gagasan yang dinilainya bertentangan dengan kemanusiaan.

Editor: Nuran Wibisono

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id