tirto.id - Pembangunan kantor Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menuai polemik. Proyek ini merupakan bagian dari tindak lanjut pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran di Bumi Cendrawasih tersebut.

Merujuk poin penjelasan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dalam melaksanakan otonomi daerah, provinsi ini perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan SDM, serta pengelolaan SDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

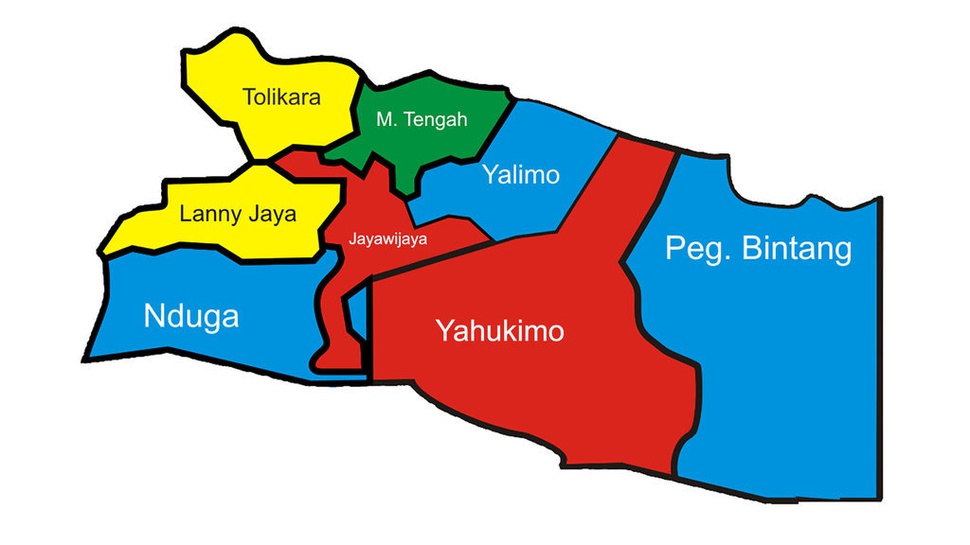

Kementerian Dalam Negeri berwenang bekerja sama dengan para bupati provinsi baru, melalui Kelompok Kerja III Satgas Pengawalan Daerah Otonomi Baru, dan bertugas mengatur anggaran, dana hibah, serta lokasi kantor administrasi pemerintahan. Maka pertengahan 2022, sebagai salah satu upaya konkret peningkatan kemampuan, pemerintah melalui Kemendagri merencanakan pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan di Kabupaten Jayawijaya, ibu kota provinsi.

Lahan yang akan digunakan adalah lokasi yang ditempati oleh suku-suku dari wilayah Walesi yakni Lanny, Asso, Wuka, Yaleget, Yelipele; sedangkan dari wilayah Asolokobal adalah Asso, Lokobal, Wuka; dari wilayah Wouma adalah Wuka, Matuan, Lagowan dan Ikinia. Adapun penyebutan secara adat, nama tempat yang mau dihibahkan berada di Mulinai, Isuagec; sedangkan pemerintah menyebutnya sebagai "Tanah Walesi.”

Ide awal menghibahkan tanah berasal dari beberapa orang intelektual Walesi, yang tergabung dalam Tim Peduli Pembangunan Wilayah Adat Walesi, yang berkoordinasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.

Niat awal rencana hibah tanah adat sekira 75 hektare, namun dalam perkembangannya berubah menjadi 108 hektar persegi. Bahkan setelah pertemuan dengan Komisi II DPR RI ada indikasi penambahan luas lahan sehingga menjadi sekitar 240 hektare (diduga berasal penggabungan lahan dari wilayah Wouma yang sebelumnya tidak dihitung).

Adapun pihak-pihak yang mendukung proses tersebut terdapat sebagian kepala suku. Namun, pihak-pihak yang menolak proses itu juga sebagian merupakan kepala suku, tokoh pemuda, dan mahasiswa yang berasal dari wilayah Walesi.

Wamendagri John Wempi Wetipo menyebutkan, kantor Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan bakal dibangun di atas 108 hektare lahan yang merupakan tanah hibah dari masyarakat setempat, berlokasi di Distrik Walesi.

Ia mengaku awalnya pemerintah ingin menggunakan 150 hektare lahan, namun berdasarkan kesepakatan bersama dengan masyarakat lahan berubah menjadi 108,8 hektare. John berkata, kedatangannya ke Papua untuk menyelesaikan pembangunan kantor pemerintahan, karena ada dua provinsi yang belum menyelesaikannya yakni Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Selanjutnya akan diproses sertifikat, pematangan lahan serta pembangunan akses jalan, diharapkan masyarakat ikut membantu agar pelaksanaan pembangunan kantor pemerintahan itu selesai dengan lancar. “Kami harap tidak ada yang menghalangi proses pembangunan tersebut," tutur Wempi seperti dikutip Antara.

Bahkan pemerintah setempat mengapresiasi warga Walesi yang menyerahkan 72 hektare tanah untuk membangun perkantoran, termasuk kantor gubernur. Plt Sekda Pemprov Papua Pegunungan Sumule Tumbo mengatakan lahan itu diserahkan tanpa meminta ganti rugi.

“Masyarakat Walesi sudah menyatakan bila lahan yang diserahkan itu masih kurang maka mereka siap menyerahkan lagi karena kawasan itu cukup luas," ujar Sumule.

Saat menyerahkan lahan tersebut, tokoh masyarakat setempat berpesan agar Pemprov Papua Pegunungan merekrut anak-anak Walasi ketika ada penerimaan aparatur sipil negara. Keinginan itu ditampung dan pada saat penerimaan aparatur sipil, memang bakal diutamakan orang asli Papua.

Penyerahan lahan dilakukan oleh Kepala Suku Wilayah Adat Walesi Yohanes Yelipele beserta perwakilan lima suku besar lain yaitu Yelipele, Yelipele-Elopere, Lanny-Matuan, Lanny-Wetapo, dan Asso-Yelipele).

Mengapa Masyarakat Menolak & Minta Lokasi Pembangunan Pindah?

Pemuda adat Walesi, Bonny Lanny menuturkan, pemerintah tidak menempuh mekanisme resmi dan jelas sesuai peraturan perihal "menerima lahan.” Pada Agustus 2022, diduga ada beberapa tokoh intelektual setempat yang ke Jakarta untuk bertemu dengan Wempi Wetipo sembari menyuarakan keinginan mereka soal pengisian jabatan, menjadi anggota Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua; dibarter dengan penyerahan tanah.

“Tanah 108 hektare mau mereka berikan kepada Bapak Wempi. Lalu pemerintah provinsi harus menandatangani kesepakatan untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Itu bukan kemauan semua masyarakat," terang Bonny kepada Tirto, Kamis, 13 Juli 2023.

Lahan yang digunakan itu merupakan daerah perbatasan warga Wouma dan Walesi, kata Bonny.

Medio 1978-1979 mereka berperang memperebutkan wilayah perbatasan, namun tahun 1987 baku ribut itu berhenti. Kini mereka bersatu menolak pembangunan; mereka "berperang" melawan kebijakan pemerintah.

Lahan yang akan dibangun ini pun dijadikan tempat bercocok tanam umbi-umbian yang menjadi sumber pangan dan komoditas alias lokasi produktif warga menggantungkan hidupnya. Jika tanah diambilalih pemerintah, maka semua itu lenyap.

“Kami tidak menolak pembangunan kantor gubernur, tapi kami minta pembangunan dipindahkan ke lahan lain. Kabupaten ini masih luas, kenapa harus didorong masuk ke daerah perkebunan petani lokal?" kata Bonny.

Menurut Bonny, masyarakat heran sebesar apa kantor itu bila membutuhkan tanah seluas itu? Jika pemerintah menggunakan cara-cara beradab, taat peraturan perundang-undangan, mengajak diskusi seluruh suku dan pemerintah daerah, maka masyarakat bisa saja membantu mencari lahan yang tepat.

“Bukan Pemprov Papua Pegunungan yang disuruh mencari lokasi, tapi Bapak Wamendagri sendiri yang langsung ke lokasi. Maka Pemkab Jayawijaya angkat tangan tak mau berikan lokasi di Jayawijaya. Beberapa asosiasi Bupati Pegunungan Tengah juga lepas tangan. Karena salah prosedur," ucap Bonny.

Dugaan intimidasi pun dirasakan oleh pihak penolak pembangunan seperti pemerintah tak akan mengabulkan keinginan "barter", potensi pengusiran warga, dan penyertaan aparat militer ketika pemerintah datang.

“108 hektare adalah daerah perkebunan masyarakat yang akan diambil. Maka masyarakat melawan," kata Bonny.

Masyarakat pun tidak mendapatkan ganti rugi berupa uang dari pemerintah, hanya "barter" itu saja. Masalah lain yang bisa lahir ialah relokasi warga.

Saling Klaim soal Pembangunan Kantor Pemprov

Ismail Asso, putra asli Kampung Assolipele, Distrik Walesi, punya pendapat beda dengan Bonny. Ismail berkata negara hadir untuk melayani rakyat lantaran itu amanat konstitusi. Untuk meningkatkan kesejahteraan, misalnya, warga harus menerima dengan lapang dada rencana pembangunan kantor administrasi pemerintahan. Apalagi jika pembangunan itu berdampak baik bagi masyarakat setempat.

Ia mengklaim semua masyarakat Walesi mendukung rencana pembangunan. "Seluruh masyarakat Walesi menyambut. Bahkan (masyarakat) menyerahkan tanpa harus perlu dibayar, secara sukarela menyerahkan sepenuhnya. Saya sponsori untuk itu," aku Ismail kepada reporter Tirto.

Lahan yang diserahkan adalah lahan perang suku nenek moyangnya, yang menurut Ismail kini merupakan "lahan tidur," hanya ada satu-dua pendatang lokal yang berkebun.

"Lahan yang dahulu sebagai (tempat) pertumpahan darah, kami serahkan supaya kantor-kantor pemerintah dibangun di sana, sekaligus suku Wouma dan Walesi yang dahulu berperang bisa menengahi dan terjadi kedamaian," terang Ismail. "Saya sendiri adalah cucu dari penguasa tanah adat di wilayah itu. Saya berhak bicara karena pembagian tanah di sana berdasarkan adat dan budaya."

Ismail bilang ada satu-dua mahasiswa yang cari sensasi, mereka datang ke Lembaga Bantuan Hukum ke Jakarta, menyuarakan penolakan, tapi secara adat mereka bukan anak, cucu, atau cicit suku penguasa. Dalam struktur, mereka sub (klan). Bahkan ada kelompok-kelompok di luar suku penguasa yang ia sebut ikut meramaikan penolakan.

"Sehingga seakan-akan media dikuasai oleh mereka, seakan-akan ada penolakan. Itu semua hoaks," tegas Ismail.

Usai pemerintah memutuskan Daerah Otonomi Baru Papua, dia menghubungi Wempi untuk membangun kantor gubernur di Walesi. "Saya yang suruh, saya yang minta," klaim Ismail. "Karena saya ingin daerah ini cepat maju. Karena puluhan tahun kami dicurangi (oleh) bupati-bupati di situ, daerah tidak pernah maju." Ia kesal hingga saat ini pembangunan di daerahnya tergolong lambat.

Ismail berkata ia sempat menghubungi Bupati Jayawijaya John Richard Banua soal lahan. Tapi menurut Ismail, John "bermain" dengan pihak-pihak tertentu, bahkan dia sebut problem yang ada di Jayawijaya akibat buruknya kinerja si Bupati.

Perihal "barter" Ismail berujar bukan masyarakat yang meminta, melainkan sebagai warga negara otomatis harus dapat hal itu. Dia membantah ada "barter" jabatan dengan tanah adat.

"Itu (pihak) yang menolak, (bisa) hilang nyawanya sejak kemarin. Tanah itu tanah sengketa, tanah perang suku. Kami ini cicit, anak, cucu, orang-orang yang suka makan manusia. Kami ini turun-temurun. Maka hati-hati, mau perang suku dengan saya, silakan. Saya bukan pendatang yang berani menyerahkan," tegas Ismail.

Tirto mencoba menghubungi pihak Kementerian Dalam Negeri dan Pj Gubernur Papua Pegunungan melalui pesan dan sambungan telepon, namun tidak ada respons. Hingga akhirnya Ismail kembali menelepon reporter Tirto dan menyampaikan omongan Wempi Wetipo. "Pembangunan sudah jalan, mau apa lagi?" ujar dia menirukan.

Kekuasaan Dulang Persoalan

Jika ingin membuat sesuatu di kawasan adat, harus ada kesepakatan awal. Bisa melibatkan suku-suku yang ada di daerah tersebut, bisa juga mengupayakan peradilan adat. Mengapa? Sebab peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Adriana Elisabeth berkata, konflik terjadi lantaran ketidaksetaraan.

Misalnya pihak yang memiliki uang cum akses dan pemilik tanah adat. "Jika itu bisa dinegosiasikan secara adat pun bisa. Ada mekanisme adat yang harus ditempuh. Bahkan harus mengikuti proses pelepasan tanah adat, itu penting bagi Papua," ujar Adriana kepada Tirto.

Dikaitkan dengan pihak yang memiliki uang dan akses, ini bisa menelurkan konflik elitis alias perkara dalam kalangan elite. Elite itu sendiri bisa berasal dari elite politik atau elite masyarakat. Adriana menegaskan agar pemerintah menempuh proses adat, agar tidak terkesan sembunyi-sembunyi. Karena bagi orang asli Papua, negosiasi wajib melibatkan semua pihak yang ada di atas tanah adat.

“Mereka harus tahu dan mendapatkan bagiannya. Setiap jengkal tanah di Papua ada pemiliknya. Ada marga-marga di situ yang diajak bicara," sambung Adriana.

Selain itu, memang masyarakat yang terdesak kondisi ekonomi, lalu tak peduli dengan proses adat maka menjual tanahnya demi kebutuhan hidup.

Bagaimana dengan "barter" dan sukarela? Adriana berpendapat bila pemilik tanah disegani, dihormati warga setempat, berkharisma, bisa saja dia bernegosiasi seperti itu, dengan syarat ia bisa mempertanggungjawabkan kepada komunitasnya. Kalau negosiasi tidak jelas dan tidak ada realisasi kesepakatan, maka masalah akan berulang: penolakan, misalnya.

“Pemimpin tradisional di Papua punya hak untuk bernegosiasi, selama ia bisa meyakinkan masyarakat adatnya itu akan bermanfaat bagi mereka. Kalau besok-besok ada masalah, berarti tidak ada kesepakatan baik di awal. Jika orang tidak sabar, suka potong jalan," tutur Adriana.

Komisi II DPR akan Bentuk Panja

Terkait polemik ini, anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengungkapkan, pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus mengawasi kerja-kerja pembangunan di empat Daerah Otonomi Baru di Papua. Pembentukan Panja berfungsi mengawasi kerja-kerja pemerintah terkhusus Kementerian Dalam Negeri, termasuk soal kantor pemerintah di Papua Pegunungan.

“Dari informasi yang disampaikan tidak ada ganti rugi, istilahnya hanya menghibahkan. Tapi kami tidak tahu juga (apakah ada kesepakatan) formal dan informal, apakah ada beda," kata Guspardi di Gedung DPR kemarin.

Hingga saat ini Komisi II belum menerima laporan masyarakat ihwal penolakan pembangunan itu, kata Guspardi.

Guspardi tak menampik bahwa lahan yang digunakan sebagai kantor pemerintah itu berada di area rawan konflik karena diperebutkan banyak pihak. Maka ia berkesimpulan pembangunan Kantor Pemprov Papua Pegunungan adalah jalan tengah atas konflik tanah yang belum berakhir.

Dengan terbentuknya Panitia Kerja, Guspardi berharap pengawasan kepada proses kerja Daerah Otonomi Baru Papua akan lebih ketat, bahkan lebih terbuka bagi masyarakat yang ingin mengadu kepada anggota DPR bila terdapat ketidaksesuaian antara janji dan realisasi pemerintah.

Sementara itu, Koalisi LSM untuk Hukum dan HAM di Tanah Papua meminta pemerintah untuk segera menghentikan proses pembangunan kantor dan buka ruang dialog guna penyelesaian kepemilikan lahan di Walesi.

Mereka beranggapan, pemerintah dan para pendukung pembangunan terkesan tidak transparan dalam melakukan transaksi terkait tanah yang sedianya akan dihibahkan dan juga tidak melibatkan semua kepala suku dan tokoh intelektual sebagaimana syarat yang tercantum pada Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Hal tersebut berdasar 16 kali pertemuan terkait pelepasan, namun tidak pernah mendapatkan titik temu kesepakatan. Bahkan luas tanah yang semula 75 hektare berubah menjadi 108 hektare. Berkaitan dengan upaya ganti rugi, Tim Peduli Pembangunan Wilayah Adat Walesi diduga kuat telah membuat kesepakatan dengan Pemprov Papua Pegunungan tanpa melibatkan seluruh pemilik tanah.

“Seharusnya menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk bertindak cermat dan penuh kehati-hatian guna menghindari potensi konflik horizontal," ujar Emanuel Gobay, salah satu anggota koalisi, Rabu, 12 Juli 2023.

Penulis: Adi Briantika

Editor: Abdul Aziz