tirto.id - Orang yang mengenal Papua tahu apa makna “memoria passionis”. Istilah yang diperkenalkan oleh Johann Baptist Metz, teolog Katolik dari Jerman, ini merujuk soal ingatan atas penderitaan di masa lalu untuk mendorong keadaan yang lebih baik di masa depan. Sayangnya, di Papua, penderitaan itu tak pernah surut.

Papua dan kekerasan bak mata rantai yang tak pernah putus. Sejak kawasan barat Nugini ini berintegrasi dengan negara Indonesia pada 1960-an, pelbagai ragam kekerasan, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia, berlangsung sporadis selama 30 tahun hingga kejatuhan diktator Soeharto dan fase 20 tahun terakhir pasca-Orde Baru.

Kasus terbaru, misalnya, adalah penembakan terhadap pemuda Yulius Pigai pada 1 Agustus 2017 di Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, yang dilakukan oleh aparat kepolisian setempat. Kepolisian Indonesia mengakui kesalahan personelnya, tetapi yang lebih mengejutkan: bukannya menghukum para pelaku secara pantas ke pengadilan sipil, mekanisme hukuman lewat sidang Komisi Kode Etik Polri sebatas menyatakan "permintaan maaf" atas perbuatan yang mencabut hak hidup seseorang.

Hukum yang tumpul terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan ini juga menjelaskan makan terdalam dari memoria passionis di Papua.

Penanganan atas kasus di Deiyai nyaris sama dengan kasus pembunuhan oleh aparat keamanan terhadap beberapa pemuda di Enarotali, Kabupaten Paniai, pada 8 Desember 2014. Meski telah dilakukan tiga penyelidikan resmi yang terpisah atas penembakan itu, ditambah janji Presiden Jokowi pada Desember 2014—untuk secara menyeluruh menyelidiki dan menghukum aparat keamanan yang terlibat dalam kematian tersebut—sejauh ini tak ada pertanggungjawaban sama sekali.

Laporan Koalisi Internasional untuk Papua, sebuah solidaritas aksi dari belasan organisasi sipil yang kredibel, menyebutkan sedikitnya 22 warga sipil Papua terbunuh oleh aparat keamanan selama periode 2013-2014.

Budi Hernawan menyebut bahwa Papua adalah "teater penyiksaan". Dalam makalahnya yang terbit di International Journal of Conflict and Violence pada 2016, Hernawan menjelaskan bahwa penyiksaan di Papua berlangsung "meluas dan sistematis," yang diikuti "hukum yang tumpul dan penyangkalan." Dari 431 kasus penyiksaan yang dihimpunnya, Hernawan mencatat bahwa 42 persennya terjadi pada era reformasi (1998-2001), 37 persen pada era Orde Baru (1967-1998), 19 persen pada era Otonomi Khusus (2011-sekarang), dan 2 persen pada era Sukarno (1963-1967).

Pertanyaannya, ketika kasus kekerasan bermotif politik di Papua lebih sering terekspos, di tengah suara pemisahan diri dari Indonesia, mengapa di Papua juga mulai muncul peristiwa yang menandai sentimen agama? Apakah ia menjelaskan bahwa Papua semakin dekat dengan tren intoleransi di sebagian besar daerah lain di Indonesia? Apakah ketegangan bermotif agama ini merupakan "puncak" dari gunung es perubahan sosial yang dramatis sejak Papua bergabung dengan Indonesia?

Ketegangan Berbalut Agama?

Menyebut "intoleransi" di Papua adalah pembahasan baru. Ketika pelbagai daerah lain di Indonesia menempatkan agama ke dalam peraturannya, misalnya lewat "perda syariah", Papua tetap mengusung isu "ketidakadilan" pusat terhadap daerah. Sebagian suara itu mendesak pemerintahan Indonesia di Jakarta untuk melakukan hal sama seperti langkah Presiden B.J. Habibie terhadap Timor Leste dengan memberi referendum; sebuah solusi politik bagi bekas koloni Portugis itu untuk merdeka sesudah 25 tahun diduduki Indonesia.

Namun, persepsi kita tentang Papua sangat mungkin bergeser setelah pada 15 Maret lalu, orang-orang yang mengatasnamakan Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura mengirim surat pernyataan berisi 8 poin, salah satunya melarang pembangunan menara Masjid Al-Aqsa lebih tinggi dari gereja. Masjid tersebut terletak di Sentani, sebuah distrik di dataran tinggi Papua yang jadi ibu kota Kabupaten Jayapura.

Menurut Saiful Islam Al Payage, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua, surat pernyataan tersebut "hanyalah sikap sejumlah pihak", bukan sikap umat Kristen secara keseluruhan. Payage dan perwakilan umat Islam "mencoba berkomunikasi" untuk menolak 8 rumusan surat pernyataan tersebut.

Kepala Humas Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jeirry Sumampouw mengatakan "sedang mencari tahu duduk masalah". Ia juga bilang tak ingin memecahkan masalah ini dengan "cara pandang Jakarta.”

Pada 25 Mei 2017, ketegangan berbalut agama terjadi di dekat Markas Korem Padang Bulan, daerah Abepura, sesudah ada kabar bahwa Alkitab dibakar oleh personel tentara dari kesatuan tangsi tersebut. Insiden ini melukai beberapa orang, termasuk Kapolres Kota Jayapura AKBP Tober Sirait.

Peristiwa yang sangat mungkin diingat dari kekerasan berbahan sentimen agama di Papua adalah insiden Tolikara pada 17 Juli 2015. Berlokasi di sebuah distrik bernama Karubaga, mayoritas penduduk muslim Indonesia dibuat terkejut saat mendengar warga muslim di kawasan pegunungan tengah Papua itu dilarang ibadah salat Idulfitri oleh sekelompok pemuda dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI). (Catatan: ada perbedaan kronologis antara versi Kepolisian dan GIDI.)

Kekerasan pun pecah. Aparat keamanan dikerahkan dan bertindak agresif. Akibatnya, 12 orang tertembak peluru, satu di antaranya tewas.

Ekses dari insiden ini memicu reaksi liar di daerah lain yang secara tradisional dihuni mayoritas muslim, termasuk "kabar penyerangan terhadap sejumlah gereja di beberapa daerah," menurut laporan Wahid Institute dalam "Membaca Kasus Tolikara". "Sebagian kelompok [bahkan] mengobarkan kebencian dengan menghimpun kekuatan untuk dikerahkan ke Tolikara," tulis laporan.

Peristiwa Tolikara ini melemparkan ingatan politik sektarian pasca-Soeharto ketika Ambon dan Poso dilanda kekerasan komunal. Peristiwa tersebut telah lama lewat; tetapi ingatannya menghantui kekerasan politik modern Indonesia.

Pertanyaannya kembali ke awal: Mengapa insiden berbalut sentimen agama ini baru terjadi belakangan di Papua, yang secara tradisional dihuni mayoritas penduduk beragama Kristen?

Masjid di Sentani dan Penduduk Muslim di Jayapura

Pertama, ada baiknya kita melihat peta sebaran masjid di wilayah Sentani. Perlu juga mengetahui demografi penduduk berdasarkan agama di kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua.

Menurut Data Sistem Informasi Masjid (Simas) Kementerian Agama, Masjid Al-Aqsha, bernomor 01.2.32.03.01.000001, berdiri di atas tanah seluas 1.539 meter persegi, dengan luas bangunan 900 meter persegi. Masjid agung ini telah berdiri sejak 1972, dan bisa menampung jemaah 500 orang.

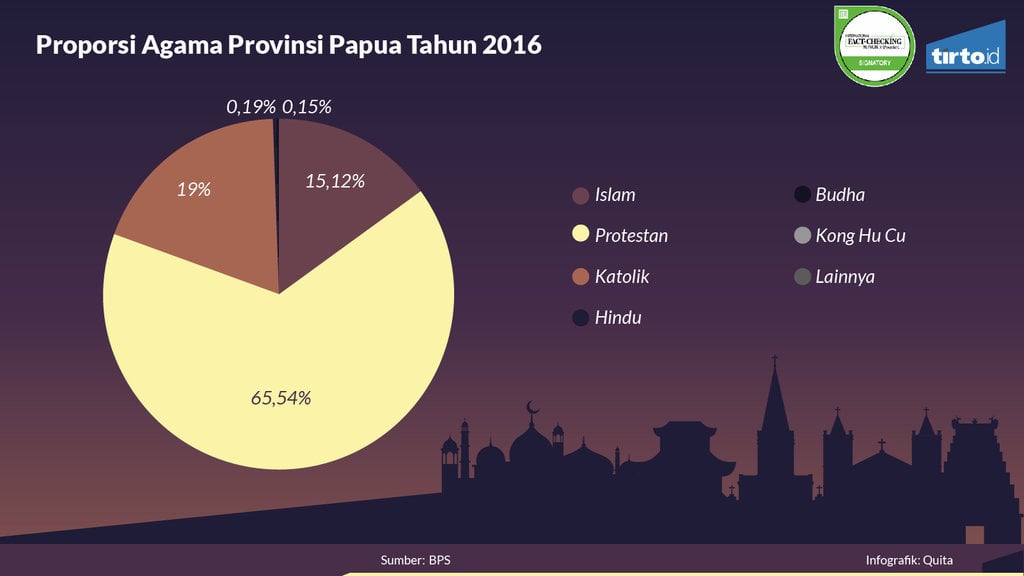

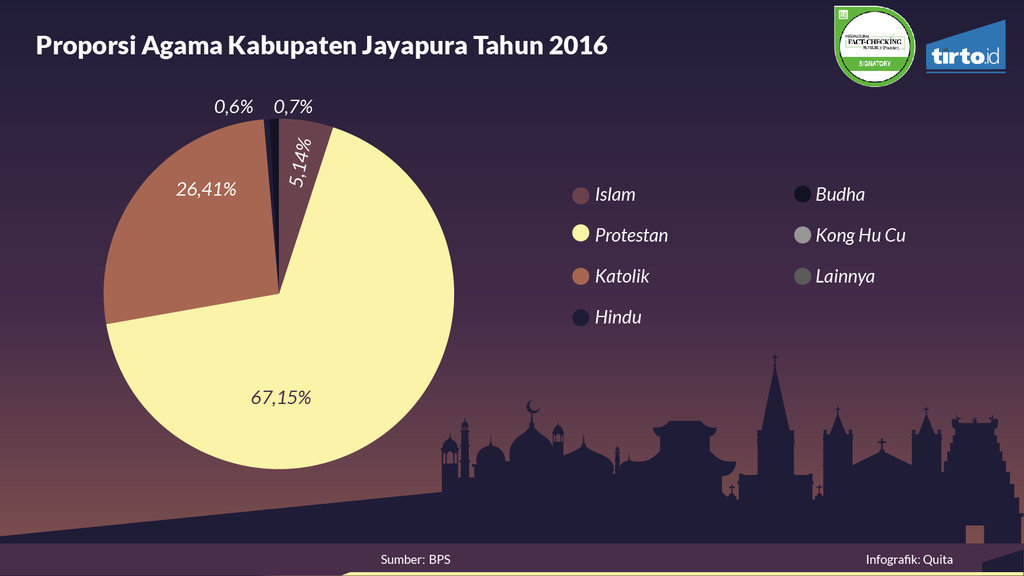

Menurut sumber yang sama, di Distrik Sentani ada 24 masjid, sementara di Kabupaten Jayapura ada 52 masjid. Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2016 (Papua dalam Angka 2017), penduduk Kristen di Kabupaten Jayapura sebesar 67,15 persen, sebagaimana mayoritas agama di Provinsi Papua.

Penduduk Islam ada di urutan ketiga: 5,14 persen di Kabupaten Jayapura dan 15,12 persen di Provinsi Papua; atau masing-masing 16.105 orang dan 614.684 orang.

SKB tentang Rumah Ibadah

Kedua, kita sering mendengar setiap ada rumah ibadah yang dipersulit kegiatannya bersandar pada aturan diskriminatif tentang rumah ibadah. Surat keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tahun 2006 ini menerapkan persyaratan pembangunan rumah ibadah, serta mewajibkan pemerintah daerah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama.

Aturan ini menerapkan bahwa pendirian rumah ibadah "didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh" serta "pertimbangan komposisi jumlah penduduk" di wilayah bersangkutan (pasal 13). Syaratnya termasuk harus memenuhi daftar nama dan KTP paling sedikit 90 pengguna rumah ibadah serta mendapatkan minimal 60 suara dukungan warga setempat.

Syarat ini harus diketahui dan disahkan pejabat setempat, dari lurah/kepala desa hingga bupati/wali kota. Ia juga harus mendapatkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (pasal 14).

Laporan Human Rights Watch tentang pelanggaran negara terhadap minoritas agama menyebut bahwa komposisi Forum harus mencerminkan perbandingan jumlah penganut agama setempat. "Artinya, daerah mayoritas muslim akan diisi lebih banyak anggota muslim ketimbang Kristen—begitupun sebaliknya," tulis laporan itu. "[Ini] menempatkan agama minoritas dirugikan bila hendak memperoleh izin rumah ibadah."

Dalam catatan organisasi ini, sekitar 430 gereja dipaksa ditutup sejak Januari 2005 hingga Desember 2010, termasuk pula kasus penutupan masjid di Kupang.

Menurut Andreas Harsono, penulis laporan tersebut, penutupan atau pelarangan rumah ibadah tak hanya terjadi antar-pemeluk agama tapi juga sesama pemeluk agama.

“Ada 1 gereja HKBP ditutup di Sorong. Ini juga antara GKI dan HKBP berantem. Yang Ahmadiyah ada 33 masjid yang ditutup, termasuk yang di Tebet, Jakarta. Dan sampai sekarang belum dibuka semua,” ujarnya.

Ia menilai bahwa kasus-kasus ini mencerminkan pergeseran prinsip yang dipromosikan negara dari semula "kebebasan beragama" menjadi "kerukunan beragama."

"Prinsip kebebasan beragama menegaskan ada kesetaraan di antara setiap pemeluk agama," ujarnya. "Sebaliknya, prinsip kerukunan beragama menegaskan ada aturan mayoritas-minoritas."

Indeks "Toleran" & "Demokrasi"

Ketiga, mungkin bisa menengok standar pemeringkatan oleh Setara Institute mengenai apa yang mereka sebut "indeks kota toleran". Pada 2017, organisasi hak asasi manusia berkedudukan di Jakarta ini menempatkan Kota Manado sebagai kota paling toleran, disusul Kota Pematang Siantar, Salatiga, Singkawang, dan Tual.

Kota Jayapura juga masuk dalam subjek penelitian tersebut, dan menempati posisi 14 atau bagian dari 22 kota di seluruh Indonesia dengan tingkat toleransi yang masih dianggap tinggi. Jakarta sendiri, ibu kota Indonesia, menempati tingkat toleransi terendah, bersama Kota Banda Aceh dan Bogor.

Ada pula pemeringkatan oleh Badan Pusat Statistik dengan mengenalkan apa yang disebut "indeks demokrasi Indonesia", mengukur "kualitas demokrasi" dari variabel kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Aspek kebebasan berkeyakinan/ beragama dimasukkan dalam kebebasan sipil. Pengukurannya: 0 untuk terendah, 100 untuk tertinggi.

Berdasarkan indeks tahun 2016, Papua menempati skor 61,02, diikuti Lampung (61,00), Papua Barat (60,35) dan Sumatera Barat (54,41). Menurut indeks ini, kedua provinsi di Papua harus dipantau karena menyimpan potensi konflik yang "besar."

Demografi, Migrasi, dan Sumbu Politik

Keempat, penting bagi kita memahami sentimen berbaju agama di Papua dalam konteks perubahan sosial.

Laporan Institute for Policy Analysis of Conflict berjudul "Rebuilding after communal violence: lessons from Tolikara," (Juni 2016), menempatkan insiden Tolikara dalam konflik politik saat pilkada 2012. Ia juga terkait dominasi kekuasaan gereja dengan kekuasaan setempat, termasuk melalui bantuan keuangan. Laporan juga menyoroti banyak denominasi gereja yang berkembang di Papua cenderung dari kelompok Evangelis, yang menganut praktik dan tradisi agama Kristen Protestan konservatif.

Kelima, kita perlu membaca soal transisi demografis di Papua. Jim Elmslie, akademisi University of Sydney, dalam "The Great Divide: West Papuan Demographics Revisited" (2017), membuat prediksi kependudukan di Papua lewat data sensus.

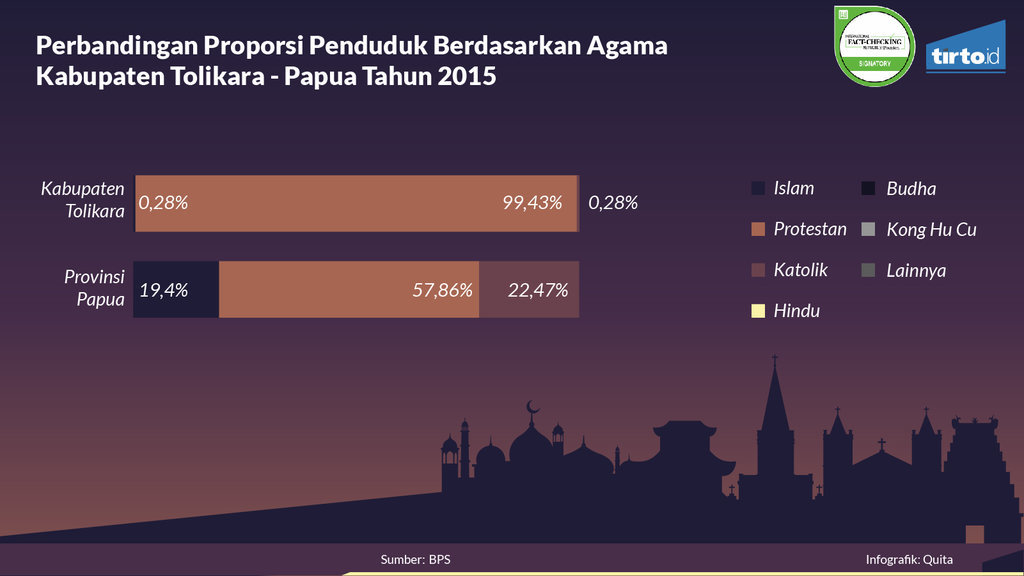

Ia menyebut ada tren peningkatan proporsi orang non-Papua. Wilayah Tolikara menjadi salah satu kawasan yang masih didominasi orang asli Papua. Di tengah pertumbuhan para migran, ada daerah-daerah di Papua, terutama di pegunungan, yang menjadi benteng demografi dalam "menjaga populasi orang asli Papua."

Transisi demografis ini bukan saja mengubah "pembelahan etnis" (ethnic cleavage) tetapi juga "perbedaan agama (religious differences).

Rodd McGibbon, peneliti politik dari Australian National University, dalam "Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and the Papua Conflict" (2004), menjelaskan bahwa gelombang migran ke Papua terjadi sejak 1970-an, yang memunculkan kelompok muslim dan etnis Cina.

Sementara pembangunan "infrastruktur Islam" di Papua dimulai lewat Yayasan Pendidikan Islam pada akhir tahun 1960-an, termasuk oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nadhlatul Ulama dan Muhamadiyah. Setelah situasi konflik di Maluku berakhir pada 2000-an, beberapa migrasi dilakukan oleh "kelompok-kelompok radikal keagamaan," menurut McGibbon.

Laporan mengenai insiden Tolikara juga mencatat bahwa tak lama setelah kasus itu, Ja'far Umar Thalib, pendiri Laskar Jihad yang terlibat peperangan komunal di Ambon dan Poso, menyatakan ingin mendorong pembangunan pesantren dan dakwah melalui Yayasan Ihya As-Sunnah, baik di wilayah Kabupaten Jayapura atau Kabupaten Keerom, Papua.

Perubahan dan dinamika macam ini patut menjadi perhatian, tentu. Menengok pada masa lalu, bahan bakar agama jarang berhasil memicu kekerasan di Papua. Richard Chauvel, peneliti dari University of Melbourne, menguraikan bahwa etnisitas di Fakfak, sebagian besar keturunan Maluku dan mayoritas Muslim, tak gampang begitu saja menggambarkan keyakinan agama tertentu berkorelasi orientasi politik di Papua. Sebagian ada yang ingin mengonversi isu kemerdekaan menjadi isu agama, tapi sebagian pemimpin Muslim di Fakfak, termasuk Thaha Al-Hamid (sekjen Presidium Dewan Papua), adalah pendukung pro-kemerdekaan.

Dalam peristiwa persekusi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia, misalnya, di saat daerah-daerah lain ramai-ramai melarang minoritas muslim tersebut untuk bebas beribadah, bahkan memicu pembunuhan, Dewan Adat Papua menyatakan bahwa SKB Anti-Ahmadiyah tahun 2018 tidaklah berlaku di di tanah Papua.

Jadi, apa yang bisa kita pahami dari beberapa ketegangan berbalut agama di Papua belakangan ini?

Faktor perubahan demografis mungkin ikut berperan. Pendekatan diskriminatif negara dalam menangani urusan agama juga menjadi salah satu faktor pendorong. Tetapi kita juga perlu melihat "baju agama" ini dalam konteks kebebasan politik yang minim di Papua.

Sebagaimana dikatakan oleh Jeirry Sumampouw dari PGI, sikap intoleran di Kabupaten Jayapura merupakan kecenderungan masyarakat yang menonjolkan "mayoritas dan minoritas agama" dalam perkara menyelesaikan kebebasan beribadah di Indonesia.

Setiap agama, kata Sumampouw, harus melibatkan kejujuran untuk mampu mendialogkan, termasuk mengevaluasi, tindakan-tindakan keagamaan yang "berpotensi memicu persoalan."

“Apa yang terjadi di Papua bisa berpengaruh ke umat Islam yang mayoritas [di Indonesia], dan menimbulkan ketidaksukaan terhadap kelompok Kristen. [Ini] bisa sewaktu-waktu menjelma tindakan kekerasan atau pelarangan,” ujar Sumampouw.

Penulis: Frendy Kurniawan

Editor: Fahri Salam