tirto.id - Suatu hari di tahun 1997, dua teknisi sekaligus wiraswastawan bernama Martin Eberhard dan Marc Tarpenning duduk-duduk menikmati senja di sebuah kafe di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Bosan bekerja di dunia harddisk, duo sahabat ini berpikiran untuk hijrah ke area baru dalam dunia teknologi. Area baru itu, karena mereka berdua hobi membaca, adalah literasi digital. Waktu itu PalmPilot baru saja merevolusi dunia mobile computing.

Brad Stone, dalam The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon (2013), menyebut bahwa Eberhard dan Tarpenning kemudian mendiriKan NuvoMedia, startup yang mengembangkan perangkat khusus untuk membaca buku bernama Rocket e-Book atau Rocketbook. Perangkat ini, tulis Stone, "dimaksudkan untuk mendefinisikan ulang bagaimana komputer digunakan untuk membaca buku, proses yang sesungguhnya dicanangkan sejak Project Gutenberg mengemuka pada dekade 1970-an yang melalukan digitalisasi buku, tetapi tak kunjung sukses atas ketiadaan perangkat pendukung."

Sayangnya, meski makan asam garam bertahun-tahun di dunia startup Silicon Valley, Eberhard dan Tarpenning mungkin akan gagal membuat Rocketbook karena "mendefinisikan ulang bagaimana komputer digunakan untuk membaca buku" perlu banyak biaya. Eberhard dan Tarpenning pun bergerilya mencari pendanaan. Mereka mengetuk pintu Jeff Bezos.

Bezos didekati Eberhard dan Tarpenning untuk ikut serta membiayai pengembangan Rocketbook, karena statusnya sebagai pemilik Amazon.com, e-commerce yang naik daun namanya kala itu karena menjual buku (dan kemudian menjual segalanya). Bezos sangat terkesima melihat prototipe Rocketbook "yang sanggup menampilkan buku berjudul Alice in Wonderland dan A tale of Two Cities dengan ciamik." Namun, menurut Eberhard, Bezos enggan menanamkan modal ke NuvoMedia. Pasalnya, orang terkaya di dunia itu tidak diberikan hak eksklusif untuk perangkat ini. Bezos bahkan khawatir, dengan hanya memberikan modal selayaknya venture capital (VC), pesaing Amazon suatu saat akan ikut serta mencicipi Rocketbook.

David Richer, Senior Vice President of Amazon, yang ikut serta Bezos melihat prototipe Rocketbook, menyebut bahwa tanpa hak eksklusif, "kami bagai membuat jalan tol bagi pesaing mengakses pelanggan kami."

Kembali merujuk buku yang ditulis Stone, keengganan Bezos mendanai Rocketbook sebetulnya tak hanya soal hak eksklusif. Bezos menyadari terdapat kelemahan dalam Rocketbook. Dengan menggunakan LCD alih-alih teknologi E-Ink yang dikembangkan oleh Massachusett Institute of Technology (MIT), Rocketbook terlalu silau untuk membaca buku. Rocketbook juga terlalu terlalu ribet digunakan karena hanya mendukung penyalinan data menggunakan USB. Terakhir, meskipun Project Gutenberg telah mendigitalisasi buku, buku digital kala itu masih terlalu minim jumlahnya.

NuvoMedia akhirnya memperoleh pendanaan dari Barners & Noble serta Cisco. Namun, Rocketbook yang dirilis pada 1999 itu gagal. Eberhard dan Tarpenning harus melego paten-paten mereka senilai USD 187 juta pada Gemstar, perusahaan pembuat TV interaktif di California.

Tentu, meskipun enggan mendanai Rocketbook, Bezos percaya bahwa masa depan buku, sebagaimana dituturkan Stone dalam bukunya yang lain, Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire (2021), "akan bertransformasi ke dalam bentuk digital dan bukan lagi cetak". Bezos menganggap, beralihnya buku dari cetak ke digital tidak terjadi hari ini, 1990-an, tetapi "lebih dari 10 tahun mendatang." Pada kenyataannya, revolusi buku digital ala Amazon terjadi usai Apple sukses besar mendefinisikan ulang musik digital melalui iPod dan iTunes.

Stephen Witt dalam bukunya How Music Got Free: A Story of Obsession and Invention (2015) menuliskan, pada tahun 2001 Steve Jobs merilis iPod sebagai perangkat yang, salah satunya, dipercaya dapat membendung musik digital bajakan berformat MP3 yang kala itu menghancurkan industri musik, sembilan bulan usai iTunes dirilis. Awalnya, karena iTunes memungkinkan siapapun membeli musik secara ketengan--bukan dalam bentuk album--dan software ini hanya tersedia untuk Mac, iPod gagal di tahun pertamanya. Perlahan, sejak muncul iTunes di Windows, sumbangsih musik ketengan sanggup memberikan penghasilan berarti bagi industri musik. Akhirnya, industri musik mendukung Jobs merevolusi musik digital melalui iPod. iPod (plus iTunes), akhirnya sukses besar, menggerogoti penjualan musik fisik dalam bentuk CD ataupun kaset.

Sebagai ritel yang juga menjual CD dan kaset musik, Amazon goyah gara-gara iPod. Terlebih, proposal kerjasama yang ditawarkan Bezos pada Apple yang meminta Jobs mengizinkan Amazon menjual musik digital untuk iPod ditolak mentah-mentah. Kembali merujuk buku Stone, salah satu petinggi Amazon bernama John Doerr mengaku bahwa ia dan seluruh punggawa Amazon, "takut apa yang dilakukan iPod pada bisnis musik Amazon menjalar ke lini bisnis lainnya, terutama unit bisnis inti Amazon, yakni buku."

Karena takut Apple masuk ke ranah buku digital, pada 2004 Amazon mendirikan pusat penelitian dan pengembangan di Silicon Valley bernama Lab126, di mana 126 merujuk pada "1" alias "a" dan "26" alias "z" atau Lab A-to-Z alias Lab Amazon. Melalui Lab126 ini, Bezos memerintahkan penciptaan perangkat untuk membaca buku digital.

Rencana ini sebetulnya berpotensi membuat bisnis penjualan buku cetak Amazon hancur lebuh. Namun, setelah membaca buku berjudul The Innovator's Dilemma (1997) yang ditulis profesor Harvard University bernama Clayton Christensen, Bezos sadar bahwa untuk memenangkan bisnis buku digital, ia memang wajib menghancurkan bisnis buku fisik. Akhirnya, dibantu firma desain asal San Francisco bernama Pentagram, Lab126 merilis "Fiona" alias Kindle pada 2007. Fiona adalah perangkat pembaca buku digital yang menggunakan layar E-Ink, plus terhubung secara simultan melalui WiFi ke katalog buku digital di server Amazon.

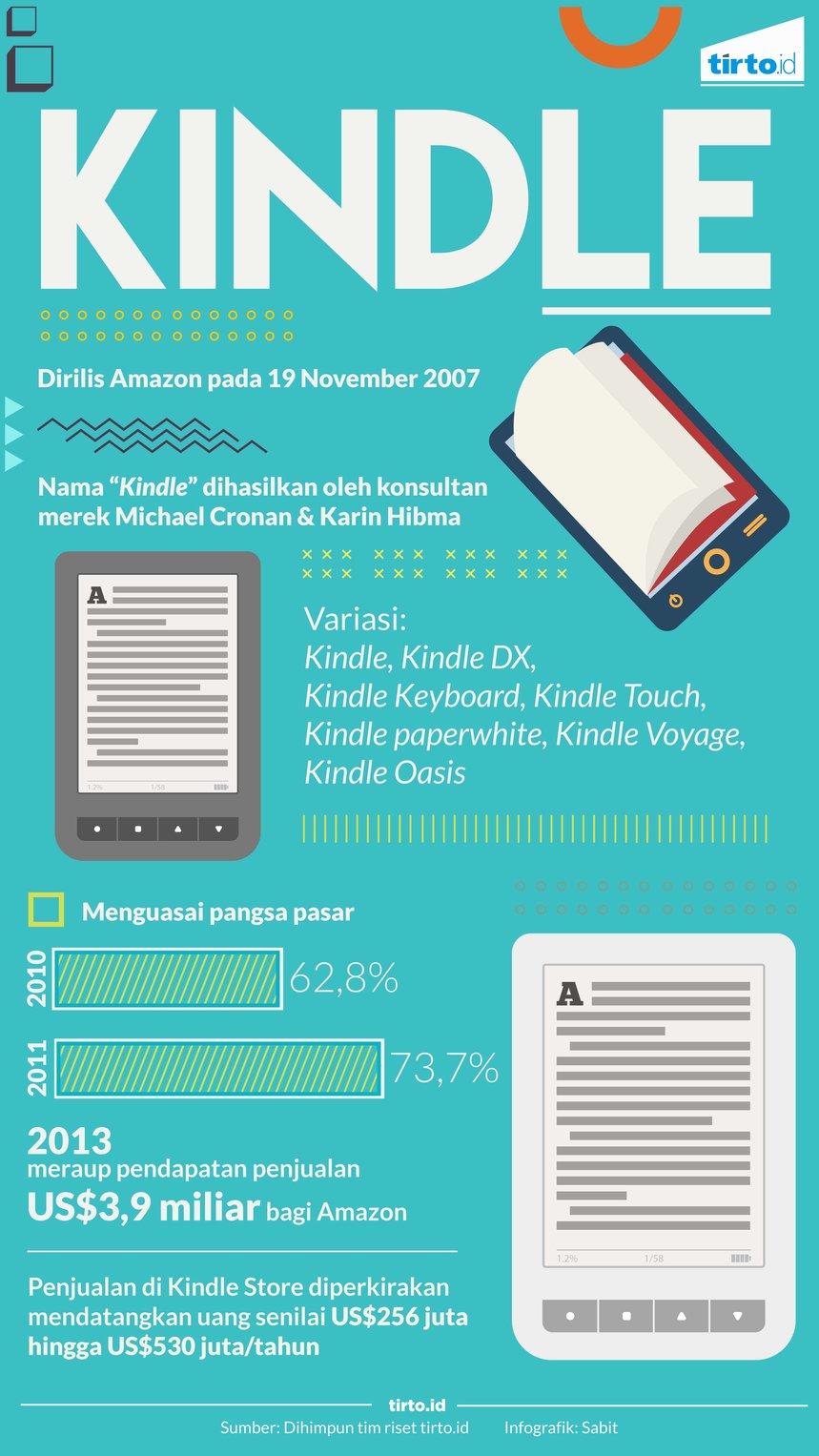

Versi awal Kindle, mengutip laporan Gizmodo, habis dalam hitungan jam. Selama berbulan-bulan, stok Kindle selalu habis. Merujuk data dari Statista, Kindle berhasil menguasai pangsa pasar dengan 73,7 persen pada 2011, dan diprediksi terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Kindle laku keras, terutama karena Bazos berhasil membuat 90 persen buku yang termuat dalam New York Times Bestseller tersedia dalam bentuk digital.

Sayangnya, meskipun berhasil merevolusi konsumsi buku, meroketnya Kindle tertahan oleh strategi Jobs merayu para penerbit buku untuk tidak menjual murah buku format digital mereka, terutama karena sejak 2010 Apple memiliki alternatif lain, iPad. Namun, sebagaimana ditulis Anne-Mette Bech Albrechtslund dalam studinya berjudul "Amazon, Kindle, and Goodreads: Implication for Literary Consumption in the Digital Age" (Consumption Markets & Culture 2019), laju Kindle tertahan karena melalui perangkat ini, dan kemudian didukung dengan aksi Amazon membeli Goodreads pada 2013, Amazon tidak hanya mendefinisikan ulang apa itu buku digital, tetapi mengubah makna membaca.

Secara tradisional, tulis Albrechtslund, "membaca merupakan aktivitas intim dan cara bagi seseorang untuk sejenak tidak terikat dengan ikatan sosial dan berimajinasi." Kindle, bagi Albrechtslund, menghancurkan makna tradisional membaca buku ini karena melalui perangkat ini, Amazon merasuk ke aktivitas intim seseorang. Dengan kekuatan data+server yang dimiliki, aktivitas intim ini menjadi bisnis untuk Amazon. Tak hanya itu, melalui Goodreads, Amazon 'memaksa' pembaca buku digital untuk menyebarkan aktivitasnya ke dunia maya.

Terakhir, 'revolusi' Kindle juga gagal karena aspek kebendaan pada buku fisik yang bisa disentuh, dipinjamkan, diperjualbelikan, hingga diwariskan tiba-tiba hilang. Hilang karena, merujuk studi berjudul "The Abuse of Literacy: Amazon Kindle and Right to Read" (Communication and Critical/Culture Studies 2010) yang ditulis Ted Striphas, Kindle merupakan "tethered appliances", yakni perangkat yang mewajibkan pengguna/pemiliknya untuk selalu menjalin hubungan yang langgeng dengan perusahaan, karena Kindle (beserta isinya) merupakan perangkat milik Amazon yang terhubung ke server Amazon.

Jika suatu hari Amazon bangkrut atau seorang penggunanya tidak mengingat password Amazon, buku-buku di Kindle si pengguna akan hilang selamanya.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id