tirto.id - Awalnya, Diaz Berliana cuma mau curhat singkat lewat sepotong kicauan di Twitter, tentang mekap yang dipakainya hari itu.

Maybeline superstar foundation sebagus itu gengs. Demo dari pagi sampe sore, base makeup masih flawless, full coverage dan ga berat. Minyakin dikit sih, tapi wajar karena panas. Very recommended buat demo.

Tak dinyana, kicauan itu dicuit ulang sampai lebih dari 29 ribu kali. Bahkan disukai lebih dari 36 ribu akun lain. Ia viral. Sang empunya bahkan diwawancarai acara berita pagi di salah satu televisi nasional Kamis pagi. Beberapa media daring juga memuat review Didi—panggilan akrab Diaz—sebagai salah satu angle menarik dari Demo #ReformasiDikorupsi—yang digadang-gadang sebagai aksi mahasiswa terbesar dalam sejarah Indonesia, setelah aksi menuntut Reformasi 1998.

Cuitan Didi yang berubah jadi sebuah utas itu dianggap jenaka oleh acara televisi yang mewawancarainya dalam siaran langsung. Beberapa orang bahkan pedas mengkritik ulasan mekap itu.

“Aku sempat baca, ada yang bilang, orang demo kok ngomonginmake up. Masyarakat yang dibela aja belum tentu mampu beli foundation. Tapi, aku tanggapi santai aja, orang di medsos enggak perlu ditanggapi terlalu serius,” kata Didi, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Malang, yang tinggal tunggu wisuda di akhir tahun ini.

Ia sendiri tak menyangka kalau kicauan itu mengundang keramaian. Didi hanya sekadar ingin curhat, dan tak berniat menggiring sorotan tuntutan mahasiswa kemarin berpindah ke ulasan mekapnya. Justru, menurut Didi, media sendiri yang memutar fokus dan terjebak pada pemberitaan yang cenderung menyepelekan pesan inti gerakan besar kemarin.

“Demo kemarin sebenarnya ngebuktiin banyak hal, tapi yang harusnya paling di-highlight itu keadaan kita berarti emang sedang gawat banget. Makanya mahasiswa turun dengan jumlah sebesar kemarin,” kata Didi.

“Aku lebih setuju sama satu komentar yang kemarin balestweet-ku. Katanya, wah gila DPR, sampe mbak-mbak make up aja turun ke jalan,” tambah Didi sambil tertawa. “Indonesia emang lagi gawat banget, makanya aku juga ngerasa perlu turun, dan ikut aksi.”

Ada banyak kegilaan dalam RUU KUHP yang disiapkan DPR, kata Didi, tapi yang paling mengusik batinnya adalah pasal yang diskriminatif pada pelaku aborsi, termasuk mereka yang korban perkosaan. Buatnya, pasal itu misoginis dan memojokkan perempuan.

Sehari sebelumnya, Didi bersama tiga kawannya berangkat dari kampus dan ikut rombongan aksi di depan DPRD Malang atas inisiatif sendiri. Ia juga salah satu dari rombongan yang terbirit kabur karena muncratan water canon, sekitar jam 1 siang, Rabu, 25 September.

Gen Z dan Gap Generasi

Di hari yang sama, depan Gedung DPR RI, Jihan Fauziah Hamdi dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, juga turun ke jalan bersama ribuan mahasiswa dari berbagai kampus.

Tuntutannya mereka sama: menolak sejumlah RUU bermasalah (RKUHP, Pertambangan Minerba, Pertanahan, Permasyarakatan, Ketenagakerjaan), mendesak pembatalan UU KPK, mendesak pengesahan RUU PKS dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, mendesak batalkan pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR, menolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil, setop militerisme di Papua dan daerah lain serta bebaskan tahanan politik Papua segera, mendesak menghentikan kriminalisasi aktivis, mendesak menghentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi dan mendorong pidanakan korporasi pembakar hutan serta mencabut izinnya, dan menuntut tuntaskan pelanggaran HAM serta mengadili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan.

Namun, seperti Didi, Jihan juga sepakat bahwa tuntutan utama mereka—selain coba ditunggangi kepentingan politik lain—malah dipelintir ke mana-mana.

Ia sempat menyoroti media internasional yang membingkai tuntutan mereka seolah-olah hanya sekadar ihwal kriminalisasi seks di RKHUP. Padahal, jauh lebih kompleks dan penuh konteks. Sebagian media bahkan fokus pada kalimat-kalimat lucu yang dipampang dalam poster-poster yang mereka bawa.

Selain media, sejumlah pihak mengkritisi demonstrasi kemarin dan cenderung menganggap sepele.

Menko Polhukam Wiranto menyebut demonstrasi tak lagi relevan dalam konferensi pers. Wakil Ketua DPR RI, yang juga aktivis Reformasi 1998, dalam acara Mata Najwa, menganggap demonstrasi Rabu kemarin hanya aksi nostalgia mahasiswa. Budiman Sujatmiko, anggota DPR dari PDIP dan aktivis Reformasi 1998, juga sempat membuat kicauan yang mengkritisi kemampuan berdebat aktivis mahasiswa yang dianggap belum “matang”.

Menurut Jihan, ada gap generasi yang bikin generasi lebih tua cenderung meremehkan gerakan mahasiswa hari ini. Ada stereotipe bahwa generasi muda cenderung dangkal dan tak punya minat pada ihwal politik. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya.

“Yang disorot cuma poster lucu dan kisruh. Protes di poster kemarin bukan lucu-lucuan, ini justru adalah propaganda kami supaya (tuntutannya dan) masalah di RUU-RUU ambyar itu bisa lebih dipahami,” kata Jihan, mahasiswa semester 7. “Itu yang misleading! Bukan berarti enggak ada kajian!”

Tuntutan itu bukan tak berdasar. Di kampusnya, Jihan yang tergabung dengan badan eksekutif mahasiswa sudah punya makalah tebal yang mengkaji RUU-RUU bermasalah. Ia juga mengikuti kajian-kajian dari sejumlah lembaga swadaya yang sudah lama memantau kinerja DPR dan pemerintah, seperti: LBHJ, YLBHI, Kontras; dan, bahkan kajian dari lembaga negara independen seperti Komnas Perempuan.

“Yang perlu disadari, kenapa mahasiswa sampai turun sebanyak kemarin karena masalah negara ini udah senjlimet ambyar ini,” tegas Jihan.

Ia sendiri sebetulnya tak menyangka kalau jumlah massa akan semasif itu. Demonstrasi tak cuma terjadi di depan kantor DPR RI. Ribuan mahasiswa juga tumpah di banyak kota: Medan, Malang, Bandung, Tasikmalaya, dan lainnya. Sepengalaman Jihan ikut aksi kamisan, tak banyak anak muda seusianya yang suka turun ke jalan.

“Biasanya isu HAM enggak terlalu populer. Jujur aja, aku amaze. Aku bangga, merinding, dan terharu dengan demo kemarin, karena suara yang satu bisa sebanyak itu,” tambah Jihan, yang tahun ini berusia 21 tahun.

Jihan dan Didi, dan mayoritas massa aksi kemarin datang dari Generasi Z—mereka yang lahir di masa internet sudah ditemukan. Tak seperti Generasi Milenial, yang hidupnya separuh-separuh: di masa pra dan pasca-internet, kelompok ini lebih akrab dengan teknologi, lebih gesit, dan serba-bisa alias multi-tasking.

Generasi ini memang punya definisi umur yang beragam di seluruh dunia. Badan statistik Kanada menghitung Generasi Z mulai dari anak-anak yang lahir pada 1993 sampai 2011. McCrindle Research Centre di Australia menyebut Generasi Z sebagai orang-orang yang lahir pada 1995 sampai 2009. MTV lain lagi: mendefinisikan generasi itu sebagai orang-orang yang lahir selepas Desember 2000. Namun, terlepas perbedaan tahun tersebut, mereka semua sepakat bahwa Generasi Z adalah orang-orang yang lahir di generasi internet.

Internet hadir di Indonesia pada 1990. Baru pada 1994, Indonet hadir sebagai Penyelenggara Jasa Internet komersial perdana di negeri ini. Jika Generasi Z pertama adalah mereka yang lahir pada 1995, artinya orang yang paling tua dari Generasi Z Indonesia sudah berumur 23 tahun: mereka sudah beranjak dewasa, sudah ikut pemilu, mencari atau sudah punya pekerjaan, dan hal-hal lain yang bisa memengaruhi ekonomi, politik, dan kehidupan sosial dunia kini.

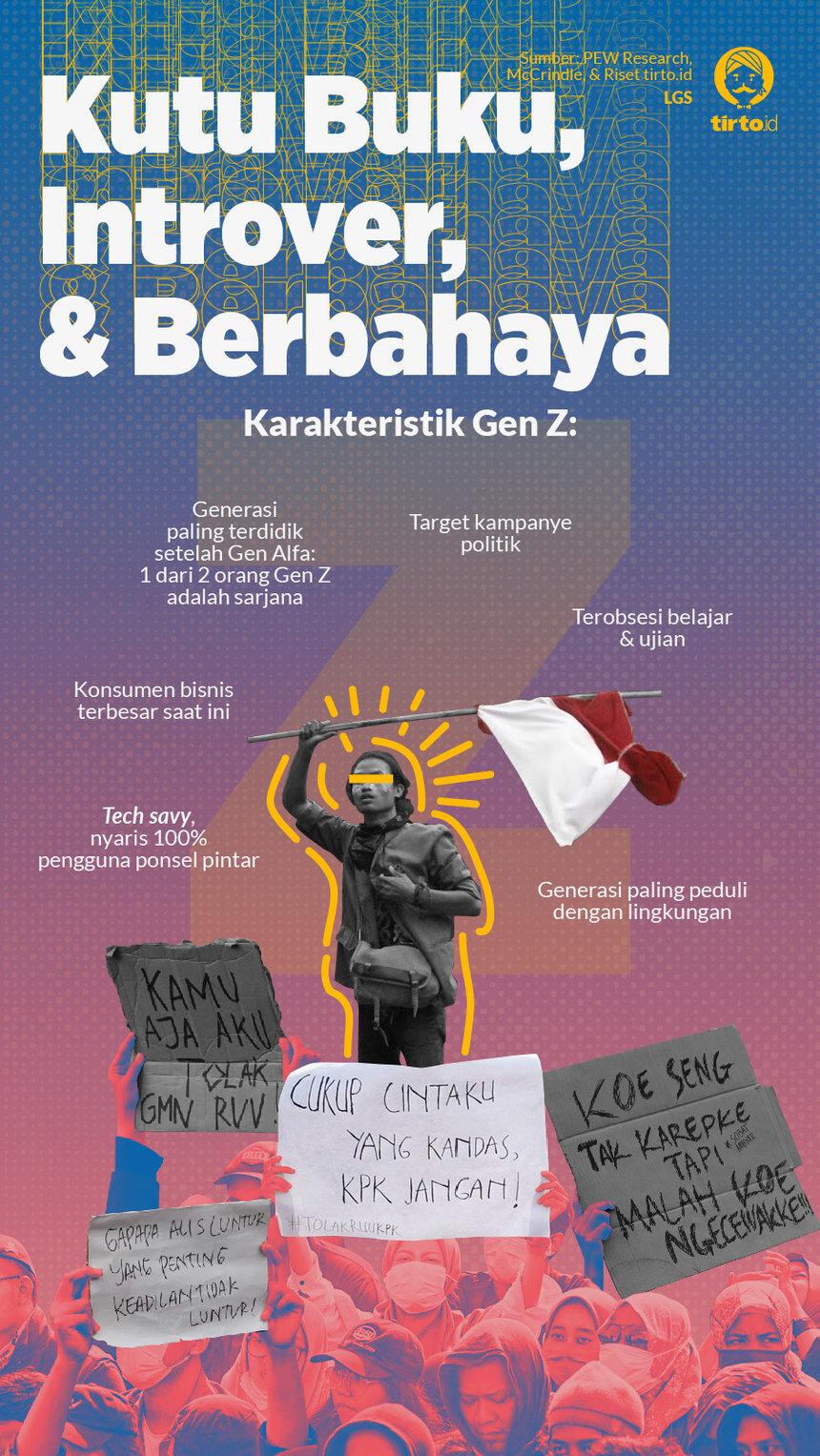

Perbedaan generasi ini dengan Milenial rupanya cukup banyak. Salah satunya, mereka jauh lebih terdidik. Jika perbandingan sarjana pada Generasi Baby Boomers adalah 1 banding 5, sementara Generasi X adalah 1 banding 4, dan Generasi Milenial alias Gen Y adalah 1 banding 3, maka Generasi Z diisi 1 banding 2 orang. Selain punya lebih banyak sarjana, mereka juga memulai sekolah lebih awal dari generasi sebelumnya.

Mereka yang Sering Disalahpahami

Didi lahir pada 1996, dan Jihan lahir pada 1998. Keduanya otomatis tak punya ingatan jelas tentang bagaimana mahasiswa pada 1998 berhasil menumbangkan diktator Suharto dan menjemput alam reformasi. Semua pengetahuan itu mereka dapat tentu saja dari sekolah, dan sudut-sudut literasi yang pengarsipannya jauh lebih baik di zaman internet.

Ini membuat glorifikasi dan romantisasi aktivis 98 sering kali punya efek beda pada Generasi Z, sebab memori kolektif yang berbeda.

Kelompok umur 23 tahun ke bawah di Indonesia, tentu dibentuk dengan memori kolektif yang berbeda: pemilu 2004 yang bisa memilih presiden dan wakilnya secara langsung, kasus Bank Century, Bom Bali I dan II, Facebook dan media sosial tumbuh, terpilihnya Barrack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat, Demo 212, kasus penistaan agama oleh Ahok, Jokowi versus Prabowo jilid I dan II, dan banyak lagi.

Buat Jihan, isu yang sering kali lebih menarik perhatiannya adalah yang berkaitan dengan topik pelanggaran HAM. “Karena lahir setelah 98, kita otomatis jadi lebih peka pada kasus-kasus HAM,” kata Jihan.

Semisal aksi kamisan, represi terhadap orang Papua, diksriminasi pada perempuan dan minoritas gender, dan oligarki penguasa lahan dan hutan yang menindas masyarakat adat. Kata Jihan, demonstrasi kemarin bisa jadi titik puncak emosi atas keresahan yang dirasakan generasinya.

“Aku ngeliat-nya, ini tuh permasalahan yang bertumpuk-tumpuk. Bukan cuma banyak, tapi terlalu banyak. Seolah-olah kayak masalah RKUHP aja. Padahal ada masalah Papua yang belum selesai, karhutla yang belum selesai,” tambahnya.

Ricky Dwiyulianto, mahasiswa Unindra PGRI, juga tak punya pendapat serupa. Menurutnya, DPR RI sudah kepalang banyak menimbun keresahan, sehingga wajar kemarahan mahasiswa membludak.

“Awalnya sudah mulai janggal pasca-revisi UU KPK dan capimnya yang terindikasi kode etik. Enggak hanya itu, RUUKUHP juga banyak masalah. Mulai dari isinya multitafsir, sangat represif, dan juga perumusannya yang tidak melibatkan masyarakat,” kata Ricky.

Kemarahan Ricky cukup menggelegak, sampai ia rela membolos kerja dan ikut turun ke jalan meski tak bergabung dengan organisasi ekstra kampus. Menurutnya, aksi kemarin adalah bukti bahwa Gen Z bukan kelompok yang suka meromantisasi diri sendiri dan lekat dengan stereotipe: suka foya-foya, dan hedon belaka.

“Dengan adanya aksi beberapa hari ini, menjadi satu bukti di luar stereotipe Gen Z, bahwa mereka membangun ruang diskusi sendiri yang tidak dipahami oleh orang (atau generasi) lain,” pungkas Ricky.

Kehebatan Generasi Media Sosial

Selain lahir di era internet, Gen Z juga generasi yang paling cepat terpapar ponsel pintar, setelah Generasi Alfa (lahir setelah 2010) yang golongan pertamanya kini masih berusia 9 tahun. Jumlahnya pengguna ponsel pintar di kelompok mereka nyaris 100 persen, sehingga tak heran jika disebut Generasi Media Sosial, atau yang paling tech savy.

Gabrielle Alicia, mahasiswa di salah satu universitas swasta di Tangerang bahkan menganggap peran media sosial begitu besar pada demonstrasi mahasiswa kemarin. Perempuan yang lahir pada 1998 ini, memanfaatkan media sosial untuk bikin gerakan #TanpaNamaKampus.

Keresahannya pada UU KPK baru yang dinilai menguntungkan koruptor dan mencederai demokrasi, tak sejalan dengan pandangan BEM kampus. Universitas tempatnya belajar bahkan tegas mengeluarkan surat resmi yang bilang: tidak mendukung aksi mahasiswa, meminta mereka untuk tidak melibatkan nama kampus, dan menyebut segala yang terkait dengan keikutsertaan dalam aksi tersebut menjadi tanggung jawab pribadi.

Lantas, bersama dua puluhan orang kawan sepemikiran, Gabrielle tetap melakukan aksi.

“Sampai Senin malam, cuma 20 orang yang daftar. Tapi, pas ketemu besoknya di Stasiun Rawa Buntu, lumayan jadi sekitar 120-an orang,” kata Gabrielle.

Mereka datang dari dua kampus yang melarang mahasiswanya ikut terlibat aksi. Saking serius turun ke jalan dan ikut protes, aliansi #TanpaNamaKampus dibentuk. Tujuannya agar mereka tetap bisa menyuarakan pendapat, sekaligus jadi wadah antisipasi kalau salah satu atau mereka semua terkena sanksi keras dari kampus.

Rabu pagi itu, Gabrielle dan 120-an kawannya juga melakban emblem logo universitas, agar tak dianggap melanggar keputusan kampus.

“Awalnya kami juga enggak mau pakai almamater, tapi karena alasan keamanan, akhirnya dipakai,” tambah Gabrielle. Almamater diperlukan agar aparat tahu bahwa mereka mahasiswa—bagian dari massa aksi.

Media sosial juga, menurut Gabrielle sangat membantu pergerakan demo #ReformasiDikorupsi secara keseluruhan. “Seenggaknya, semua terekam di media sosial. Walaupun bisa jadi alat untuk kelompok lain menunggangi, tapi media sosial sebenarnya membantu banget bangun semangat bersama,” kata Gabrielle.

Selain membantu mahasiswa bernasib sama bertemu dalam aliansi #TanpaNamaKampus, media sosial juga dipakai sejumlah influencers dengan jumlah pengikut berjibun untuk mengumpulkan dana bantuan, informasi mahasiswa hilang, letak ambulans, dan informasi-informasi penting lainnya.

“Aku bersyukur dengan keberadaan media sosial, karena itu benar-benar bring people together,” kata Wildan Teddy, mahasiswa FH UI angkatan 2016. “Lebih mudah untuk mengabarkan kajian valid, argumen-argumen kuat dan berjejaring.”

Ia juga menyoroti sejumlah influencers di media sosial yang sudah menyadari privilese mereka, yaitu punya basis pengikut banyak dan menggunakannya dengan bijak. “Dengan adanya influencers yang paham perannya, ternyata banyak loh efeknya ke orang-orang yang belum well-informed terkait resistance kita,” tambah Teddy.

Yang Tertutup Gas Air Mata

“Aku cukup sepakat media sosial berperan besar,” kata Jihan, yang ketika demo ricuh—sekitar pukul 4 sore—bersama Teddy sedang berada dekat mobil komando mahasiswa di depan pintu gerbang DPR. Salah satu peran besar media sosial dalam aksi kemarin bukan cuma membantu mempersatukan mahasiswa, tapi juga masyarakat sipil lain yang ikut resah dengan kinerja anggota DPR.

“Salah satu hal yang juga enggak terlalu diberitain media, (aksi) ini bukan diisi mahasiswa aja,” tambah Jihan. “Ada juga pekerja, buruh, petani, dan kelompok perempuan juga yang turun kemarin. Aku pikir ini salah satu dampak media sosial, jadi kita tahu kira enggak resah sendiri.”

Tak jauh dari tempat Jihan dan Teddy berdiri, ada Rika Nova, pegawai swasta yang juga ikut turun ke jalan selepas pulang kerja. Rika sampai tak lama sebelum gas air mata mulai ditembakan polisi. Saat mulai ricuh, mahasiswa tumpah berlari mundur. “Banyak mahasiswa yang mulai tumbang dan dibopong temannya,” kenang Rika.

Ia dan seorang teman yang mengkoordinasi ambulan sumbangan hasil gerakan yang dipelopori Ananda Badudu—musisi dan jurnalis yang jadi relawan aksi di media sosial—mendatangi mahasiswa yang berjatuhan, dan mengarahkan ke letak ambulan. Saat itulah, gas air mata mulai sampai ke Rika. Mereka mulai panik, Rika dan temannya terpisah.

Awalnya, sore itu Rika datang dengan beberapa kardus air minum untuk para demonstran, sebagai dukungan. “Seperti halnya mahasiswa, banyak juga pekerja yang sudah muak sama kelakuan rezim,” kata Rika. Ia melihat Indonesia seperti sedang menyiapkan diri menjadi otoriter: semua soft-infrastucture, seperti peraturan perundangan, sudah disiapkan.

“Pasal penghormatan terhadap bendera lah, penghinaan presiden lah, sampai pembredelan kontrol-kontrol KPK,” tambahnya. “Aku sudah lelah cuma menulis, cuma berdiskusi, cuma melihat dari jauh. Aku sempat tinggal di negara otoriter, dan itu ga enak sama sekali.”

Rika yang bagian dari Generasi Milenial melihat ada perbedaan yang mencolok dari gelombang mahasiswa demonstran kemarin: yakni, keberagaman demonstran. Rupanya tak seragam dan khas aktivis atau pers kampus belaka—yang pakai celana rombeng, ikat kepala, dan perawakan anti-kemapanan—seperti di zamannya masih jadi mahasiswa.

“Banyak cowok klimis pakai kaos dengan tulisan Pull and Bear di dadanya, di balik almamater. Ada yang make up-nya bagus banget dengan tas kecil selempang,” kata Rika. “Semangatnya bukan lagi semangat jargon ala mahasiswa angkatanku. Semua orang paham (tuntutan demo) dengan cara mereka sendiri, mereka peduli dengan cara mereka sendiri.”

Generasi Z memang lebih toleran pada isu-isu ras, seksualitas, dan keberagaman—isu-isu yang dianggap tabu generasi sebelumnya. Itu sebabnya, sejumlah isu yang mungkin tak pernah ramai dibincangkan dalam aksi masif mahasiswa sebelumnya—seperti dalam aksi Reformasi 1998—justru muncul dalam demonstrasi kemarin.

Misalnya tentang peran mahasiswi dalam demonstrasi yang masih patriarkis. Sejumlah kicauan di twitter mengkritisi sikap overprotektif massa laki-laki pada perempuan.

Jihan adalah salah satu anggota demonstran yang merasakannya. Sesaat sebelum massa rusuh dan berhasil menumbangkan pintu gerbang DPR, teriakan “Cewek mundur! Cewek Mundur!” memang sempat menggema dari mobil komando mahasiswa.

“Aku emang jadi agak emosi, dan yang paling keras teriak, ‘Perempuan juga bisa jadi blokade. Gapapa, gue bisa jaga diri kok. Gapapa, perempuan kalau mau maju, maju aja. Perempuan juga bisa di depan kok. Perempuan bisa jaga diri!’” kata Jihan sambil tertawa.

Ia sadar bahwa topik ini adalah pekerjaan rumah buat gerakan mahasiswa Indonesia ke depannya. Jihan percaya, semakin banyak perempuan yang turun ikut demonstrasi, diskusi itu akan makin terbuka.

Gabrielle, yang jadi korlap kelompoknya, berpendapat serupa. Menurutnya, anggapan perempuan yang perlu dijaga ketika aksi berujung kisruh adalah buah budaya patriarki yang mengakar lama. Sehingga tak heran masih diamini mayoritas demonstran laki-laki. Namun, ia melihat sudah ada perubahan pandangan di generasinya.

Menurut Gabrielle, diskusi tentang keterlibatan perempuan dalam aksi ricuh sudah dimulai, dan itu adalah sebuah prestasi buat Gen Z yang terbukti lebih progresif. Ia sendiri dipercayai sebagai korlap karena berpengalaman sering turun ke jalan untuk ikut aksi dan liputan.

“Tentu saja patriarki dalam protes kemarin penting untuk dibongkar, tapi aku rasa kurang tepat kalau perhatian pembaca teralihkan ke isu lain. Saat ini kita semua harus fokus sama isu besarnya,” kata Rika, menanggapi hal di atas.

Baginya, ada banyak sekali hal membanggakan dari aksi demonstrasi kemarin. Misalnya, koordinasi baik mahasiswa yang benar-benar saling membantu satu sama lain, saat aksi mulai kisruh.

“Kita bisa bahas yang lain, kalau tuntutan mahasiswa sudah didengar semua,” tambah Rika.

Penulis: Aulia Adam

Editor: Mawa Kresna