tirto.id - Pepohonan sawit yang membentang, lalu lalang truk pengangkut batu bara, dan polusi udara akibat debu dan asap kendaraan, jadi pemandangan sepanjang jalanan Suato Tatakan, di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Namun, sekitar 3 jam dari Suato Tatakan, memasuki daerah Desa Kambiyain, Kabupaten Balangan, bahu jalan justru dipenuhi tanaman karet dan padi. Sebuah wilayah di bentang Pegunungan Meratus itu dihuni oleh berbagai komunitas, salah satunya masyarakat adat Dayak Pitap.

Seorang warga Kambiyain bernama Lisa (35), bilang, jika tak menanam padi, maka mereka akan kelaparan. Sebab, masyarakat Kambiyain tak boleh menjual hasil panen padi, melainkan disimpan di lumbung sebagai stok beberapa tahun ke depan.

“Seandaikan dijual, tiga hari jalan lima hari, yang menanam padi gering [sakit]. Bisa-bisa sakitnya luar biasa, ada yang sampai meninggal. Kalau [padinya] minta atau diberi nggak papa,” tuturnya sembari membersihkan tanaman liar di area ladangnya, Jumat (15/3/2024).

Saat ini ia tengah menanam jenis padi Bidai dan Lakatan Sula. Menurut Lisa, jenis padi yang terakhir itu paling enak diolah menjadi tapai lakatan atau wadai alias kue. Aneka kue atau olahan yang bisa dibuat dari lakatan yakni dodol, gagatas, gayam, dan lamang.

“Kalau yang ini [Padi Bidai] nggak bisa diolah tapai, cuman dicicipi makan sehari-hari,” lanjut Lisa menjelaskan.

Lantaran memegang pesan leluhur bahwa padi tak diperdagangkan, kebutuhan ekonomi masyarakat Kambiyain umumnya dipenuhi dengan menjajakan hasil anyaman, menoreh karet, atau menjual hasil kebun berbagai sayuran dan buah-buahan.

Beberapa di antaranya tomat, cabe, pisang, jengkol, pampakin, ubi, dan terong. Dalianto (38), salah satu petani karet sekaligus buah dan sayur musiman bercerita, kalau ia mulai menoreh karet jam 4 sore, maka jam 5 biasanya sudah rampung.

“Di sini satu kilogram [karet] dijual [seharga] Rp9.500. Dulu harganya pernah dijual Rp18 ribu per kilogram,” kata pria dengan dua anak tersebut.

Melawan Sejak Tahun 1998 Sampai Sekarang

Populasi Dayak Pitap sendiri tersebar di lima desa. Selain Kambiyain, mereka juga mendiami Desa Langkap, Desa Mayanau, Desa Dayak Pitap, dan Desa Ajung. Sebelum terjadinya pemekaran, wilayah tersebut masuk ke daerah Hulu Sungai Utara (HSU).

Sumber daya alam yang masih terjaga di kawasan itu, tak lepas dari perjuangan masyarakat adat Dayak Pitap yang dimulai sejak tahun 1998. Rahmadi, selaku Kepala Adat Dayak Pitap periode 2000 – 2005, menjelaskan, kala itu, ada perebutan lahan dengan perusahaan tambang dan perusahaan kelapa sawit.

Rahmadi berkaca dari warga Desa Sakayu Baru, di Kabupaten Kotabaru, yang kehilangan lahan untuk berladang dan kebanyakan minggat ke desa-desa lain, karena lahannya diambil alih perusahaan sawit. Maka ia dan masyarakat adat Dayak Pitap lain tak ingin hal yang sama terjadi.

Dalam dokumen yang diterima Tirto, pada 7 - 9 Maret 2002, masyarakat adat Dayak Pitap telah melakukan rembuk dan menghasilkan beberapa poin tuntutan, salah satunya mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten HSU untuk melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2000.

Beleid tersebut dianggap tak mengakomodir hak-hak masyarakat adat dan lembaga adat Dayak Pitap terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan hukum adat.

Kemudian pada 20 Maret 2002, masyarakat adat Dayak Pitap mengadakan pertemuan dengan pihak DPRD HSU dan pemerintahan di ruang DPRD HSU, untuk menyampaikan hasil rembuk dan penegasan penolakan adanya tambang bijih besi yang akan beroperasi di wilayah kawasan adat Dayak Pitap.

“Kata Pak Bupati waktu itu, sejak hari ini, tanggal ini, jam ini, detik ini, seandainya ada sertifikat anggota DPR maupun instansi pemerintah yang tidak sepengetahuan masyarakat Dayak Pitap, tidak sah, kata beliau. Makanya kami sorak sorai pada waktu itu. Jadi, alhamdulillah, apa yang dikatakan bupati, sampai sekarang tidak ada penambangan lah,” tutur Rahmadi, saat ditemui di kediamannya, di Desa Ajung, Jumat siang (15/3/2024).

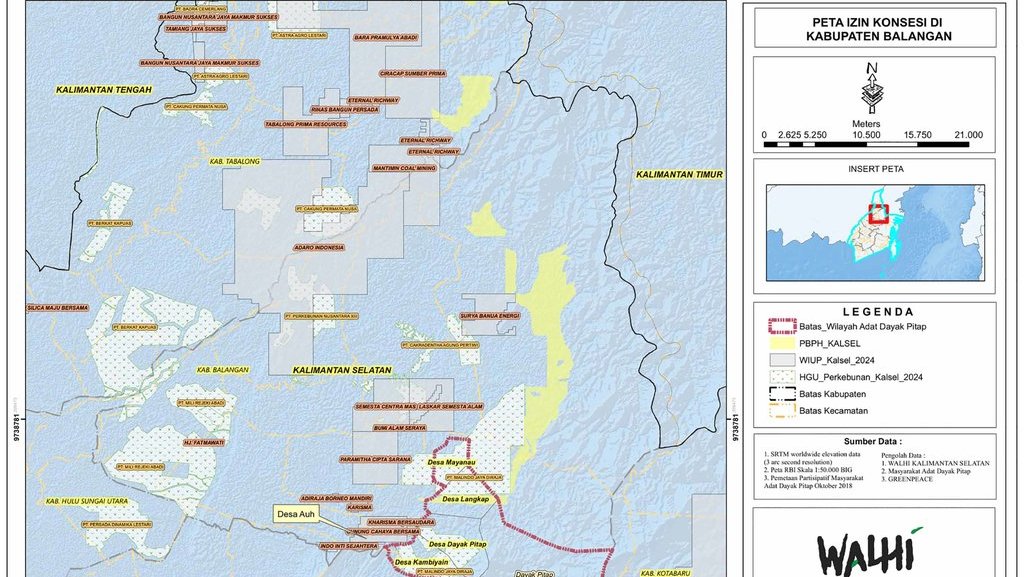

Namun demikian, posisi wilayah adat Dayak Pitap saat ini terancam dengan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebuah perusahaan batubara, katanya. Menukil data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ada perusahaan yang mengantongi ijin operasi seluas 1.358 hektare di Desa Nungka, Ju’uh, dan meliputi Desa Auh, yang berdempetan dengan wilayah adat Dayak Pitap.

Manajer Departemen Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalsel, M. Jefry Raharja, menuturkan, wilayah itu dulunya dikuasai konsesi bijih besi sebuah perusahaan dari Korea Utara. Namun, ternyata terbit izin baru dengan perusahaan yang berbeda pada tahun 2022.

Jefry—yang juga akrab dipanggil Cecep, saat dihubungi Tirto, Selasa (19/3/2024), menegaskan, masyarakat di sekitar daerah-daerah konsesi itu bahkan tidak tahu akan adanya izin dari perusahaan ini.

“Nah, itu yang sangat berbahaya sekali, ketika tahu-tahu nantinya perusahaan mendapatkan izin operasi produksi. Padahal di daerah atau desa di sekitar konsesi mereka itu tidak banyak mengetahui informasi tersebut,” katanya.

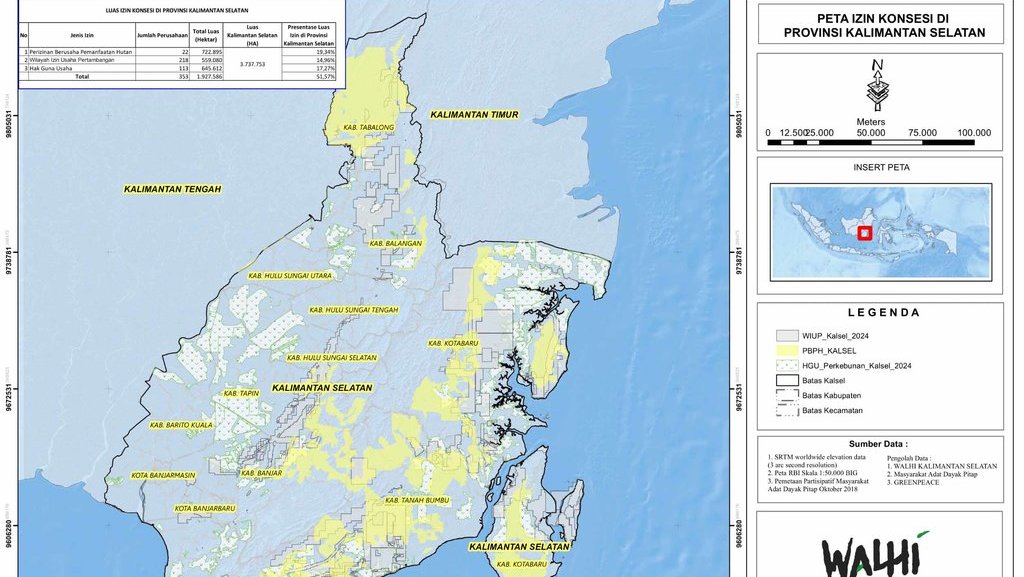

Secara umum, masih dari data WALHI Kalsel terbaru tahun 2024, persentase izin konsesi di Kalsel kini mencapai 1,93 juta hektare atau setara 51,57 persen dari total luas provinsi Kalsel. Angka itu meliputi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (19,34 persen), Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau WIUP (14,96 persen), dan HGU (17,27 persen).

Meningkat Signifikan, 2,5 Juta Wilayah Adat Dirampas Selama 2023

Kejadian yang dialami masyarakat adat Dayak Pitap bukan satu-satunya. Kasus perampasan wilayah adat juga terjadi di belahan provinsi lain, dan masih terus bergulir sampai saat ini.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) lewat catatan akhir tahunnya mengungkap, selama 2023, setidaknya ada 2,5 juta hektare wilayah adat dirampas oleh negara dan korporasi atas nama investasi.

Sebagian besar perampasan tersebut disertai dengan kekerasan dan kriminalisasi yang menyebabkan 247 korban, di mana 204 orang di antaranya luka-luka dan satu orang ditembak hingga meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 100 rumah warga masyarakat adat dihancurkan karena dianggap mendiami kawasan konservasi negara.

AMAN menyebut, sederet kasus yang terjadi sepanjang 2023 memiliki jangkauan yang lebih luas dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Jika pada tahun-tahun sebelumnya, perampasan wilayah adat dilakukan untuk industri-industri seperti tambang dan kehutanan, pada tahun 2023 perampasan wilayah adat digunakan untuk kepentingan yang lebih luas lagi, misalnya energi dan karbon,” tulis AMAN dalam laporannya.

Angka wilayah adat yang dirampas pada 2023 itu juga meluas drastis ketimbang 2022. Menurut AMAN, pada 2022, jumlah kasus perampasan wilayah adat mencapai 19 kasus serta mencakup wilayah seluas 600 ribu hektare.

Per 18 Maret 2024, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat, wilayah adat yang teregistrasi ada 1.425 wilayah dengan luas 28,2 juta hektare dan tersebar di 33 provinsi serta 161 kabupaten/kota.

Kendati begitu, baru ada 240 wilayah adat dengan luas 3,9 juta hektare yang ditetapkan pengakuannya oleh pemerintah, alias hanya 13,8 persen dari total wilayah adat teregistrasi di BRWA.

Hal itu tentu ironis ketika Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat justru ditelantarkan. RUU Masyarakat Adat disebut menjadi inisiasi DPR dan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas dalam periode kedua pemerintahan Jokowi. Namun, hingga kini, belum ada pembahasan lebih lanjut terkait RUU Masyarakat Adat.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi, menyatakan, bahwa tugas Baleg dalam membahas RUU Masyarakat Adat sebagai inisiasi DPR sudah rampung. Ia tak mau Baleg disalahkan atas macetnya nasib RUU Masyarakat Adat.

“Namun, secara kelembagaan, belum menjadi inisiatif DPR itu bukan salah kami [Baleg] ya, tentu ada proses politik yang diikuti. Fraksi-fraksi sudah menyampaikan persetujuannya di rapat Baleg waktu itu. Kami [Baleg] juga nggak tahu di mana [sudah sampai mana] RUU masyarakat adat itu hari ini,” jelas Awiek, sapaan akrabnya, kepada Tirto, Jumat (15/3/2024).

Persoalan RUU masyarakat adat sempat disentil dalam debat calon wakil presiden (cawapres), Minggu (21/1/2024). Saat itu cawapres pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, menyebut tengah mengusahakan mendorong RUU tersebut.

Hutan Berkurang, Maka Adat dan Budaya Hilang

Bondan Andriyanu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, menyatakan, ekspansi pertambangan atau sawit akan mengurangi sedikit banyak lahan hutan. Sementara di Kalimantan, Pegunungan Meratus jadi salah satu hutan yang tersisa.

“Jadi kalau pengurangan hutan itu terjadi signifikan, erat kaitannya dengan dampak lingkungan masyarakat adat sebenernya. Karena masyarakat adat sangat bertahan kepada hutan, baik itu pangan dia atau obat-obatan dia, dan untuk kegiatan adatnya, karena erat kaitannya adat dengan hutan pastinya,” tuturnya kepada Tirto, Kamis (21/3/2024).

Jadi, ketika hutan berkurang, kata Bondan, pasti adatnya akan hilang, pangannya hilang, kemudian budayanya perlahan akan hilang. Bahkan, hutan jadi pertanda untuk melakukan kegiatan pertanian bagi masyarakat adat.

“Kalau mau bertani tanam ini, ini biasanya buah ini keluar dulu, itu kadang di adat ada seperti itu. Jadi ketika hutan berkurang, tanda-tanda alam menjadi hilang, artinya adat akan perlahan menghilang. Jadi ekspansi sawit atau tambang, langsung atau tidak langsung, akan berdampak pada keberlangsungan masyarakat adat sebenarnya,” sambung Bondan.

Bondan menegaskan, pemerintah sebaiknya segera mengakui masyarakat adat karena mereka seharusnya menjadi identitas Indonesia.

“Bagaimana Indonesia bisa mempertahankan ke-Indonesia-annya dengan keberagaman budayanya, Sumatera punya budaya yang berbeda, Kalimantan punya budaya yang berbeda. Bahkan Kalimantan sendiri pun budayanya sangat berbeda masing-masing daerah. Bahkan ada ribuan Bahasa Dayak,” kata Bondan.

Kalau tidak, menurut Bondan, dari segi ekosistem, tumbuhan yang beragam akan menjadi tumbuhan yang seragam, yakni semua dipenuhi sawit atau semua dipenuhi batu bara. Ditambah lagi budaya juga akan hilang.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Editor: Farida Susanty

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id