tirto.id - Ketika menginjakkan kaki di sebuah hotel, David menatap seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Seorang resepsionis mengajukan pertanyaan hingga sedetil-detilnya, dari pekerjaan sampai orientasi seksual.

Beberapa saat setelah ia selesai registrasi dan melihat-lihat kamar, pihak manajemen hotel menghampirinya dan memberitahu sederet aturan yang berlaku di hotel tersebut. Singkatnya, David diberi waktu 45 hari untuk mencari pasangan. Jika gagal, ia akan tidur sendirian. Jika berhasil, ia bisa tinggal di kapal pesiar berukuran mini bersama gadis impiannya.

Yang lebih mengerikan dari semua itu, David bakal menjelma jadi hewan apabila gagal memperoleh pasangan. "Aku pilih jadi lobster," kata David. Alasannya?

“Lobster hidup lebih lama dan aku sendiri sangat menyukai laut,” jawabnya.

Film Lanthimos: Absurditas

Gambaran di atas berasal dari film arahan sutradara asal Yunani, Yorgos Lanthimos, berjudul The Lobster yang dirilis pada 2015 dan langsung menyabet predikat cult karena dianggap unik, kuat ceritanya, serta memesona secara visual.

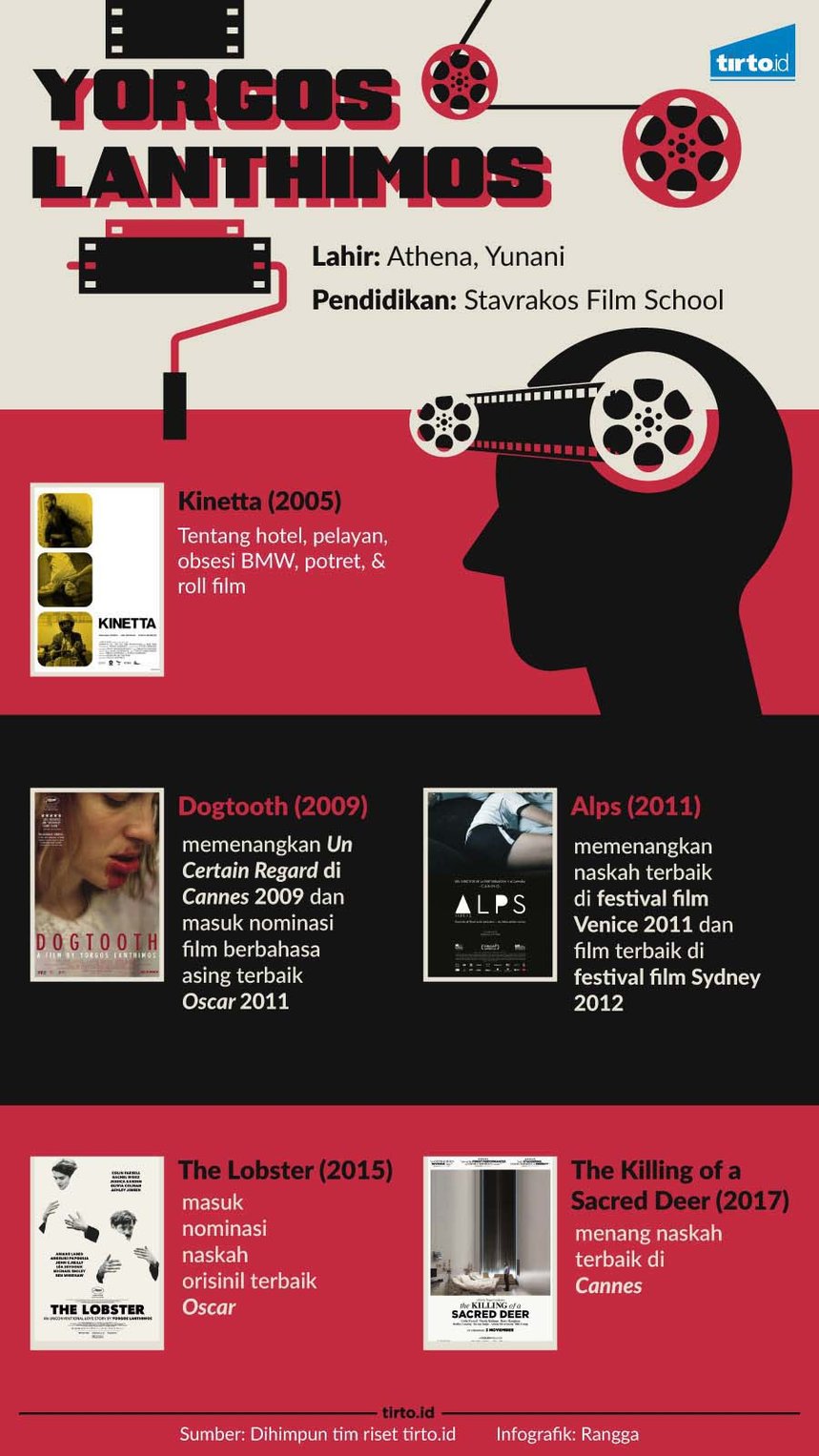

Lahir di Athena pada 1973, Lanthimos menempuh studi di Stavrakos Film School. Sebelum terjun ke layar lebar, Lanthimos pernah menyutradarai iklan komersial, video musik, beberapa film pendek, menggarap dokumentasi balet atau pertunjukan tari.

Pada 2005, ia memulai debut film panjangnya dengan Kinetta, sebuah film tentang reka ulang berbagai insiden pembunuhan oleh pelayan hotel, polisi, dan pegawai toko foto. Konflik internal mulai meletup di tengah sesi reka ulang itu. Sang pelayan hotel tiba-tiba ingin jadi sosok berbeda saat masuk dari satu kamar ke kamar lainnya, karakter polisi mendadak menyatakan obsesinya terhadap mobil BMW, dan akhirnya si pegawai foto jatuh hati kepada pelayan hotel.

Empat tahun kemudian, Lanthimos membuat Dogtooth yang ceritanya bertumpu pada karakter tiga orang remaja yang diisolasi dalam sebuah rumah sampai-sampai melakukan hal-hal ganjil: inses, membunuh kucing, hingga menggonggong seperti anjing. Dogtooth banyak dipuji kritikus dan masuk nominasi Oscar untuk kategori Film Berbahasa Asing Terbaik.

Kisah-kisah ganjil itu dilanjutkannya dengan Alps (2013) yang mengisahkan sekelompok terapis yang bertugas meniru orang-orang kesayangan klien-klien mereka. Tujuannya: membantu klien melewati rasa duka akibat ditinggal mati sosok yang disayangi.

Alps menyusuri sisa-sisa kesedihan lewat ruang-ruang remang, rumah sakit yang sepi pengunjung, serta gym yang kosong. Berbeda dengan film-film Lanthimos lainnya, atmosfer Alps menawarkan kadar keputusasaan yang lebih pekat.

Dibandingkan Alps, The Lobster menawarkan lebih banyak humor—kendati tetap getir. Karya perdana berbahasa Inggris sang sutradara ini menyediakan ruang selebar-lebarnya buat penonton untuk merenungkan betapa mengerikannya urusan asmara, yang mungkin di masa depan bakal diatur seketat mungkin, karena berpasangan adalah kewajiban sementara kesendirian adalah barang haram.

Namun, bagi Lanthimos, hidup tanpa pasangan bukanlah kehancuran. Lobster juga menghadirkan sebuah komunitas utopis yang tinggal di hutan, menolak konsep berpasangan serta seorang diri mengembara. Ideologi yang mereka usung melarang anggotanya saling jatuh cinta. Kebebasan diri merupakan kunci.

Yang terbaru adalah The Killing of a Sacred Deer (2017). Film ini berangkat dari lakon Euripides berjudul Iphigenia in Aulis danberkisah mengenai Steven Murphy, seorang dokter bedah kaya raya yang kehidupannya terancam hancur ketika seorang remaja bernama Martin masuk ke dalam hidupnya dan memintanya membunuh anak atau istrinya sebagai balasan atas tewasnya ayah Martin di meja operasi. Waktu itu, Murphy-lah yang memimpin operasi tersebut.

Munculnya Gelombang Greek Weird Wave

Artikel The Guardian "Attenbergh, Dogtooth, and the Weird Wave of Greek Cinema" menyebut film Dogtooth sepaket dengan gebrakan sinema baru Yunani bernama "Greek Weird Wave."

Dogtooth bersanding dengan Attenbergh (Athina Rachel Tsangari, 2010) dan Wasted Youth (Arbitris Papadimitropoulus, 2011). Ketiganya dinilai sebagai gambaran bagaimana sinema Yunani hari ini, terutama produksi independen, berkembang pesat dengan cerita-cerita absurd yang diganjar penghargaan di festival-festival internasional (Dogtooth menang di Cannes, Attenberg menggondol satu piala di Venice Film Festival, dan Wasted Youth didapuk jadi pembuka perhelatan Rotterdam Film Festival).

Dazed Digital mengeluarkan pendapat senada. Dalam artikel "Greece May be Brooke, But Its Film Scene is Rich," jurnalis Peter Yeung menyatakan bahwa Yunani kini menjadi lahan persemaian baru sutradara-sutradara muda yang berani. Selain tiga film yang sudah disebutkan The Guardian, Yeung menambahkan film-film lain seperti The Eternal Return of Antonis Paraskevas (2013) arahan Elina Psikou, Miss Violence (2013) garapan Alexandros Avranas, hingga Matriarchy (2014) karya Nikos Kornilios.

Menurut Mario Psaras dalam The Queer Greek Weird Wave: Ethics, Politics and the Crisis of Meaning (2016), Greek Weird Wave lahir sebagai upaya para pembuat film membongkar dan memaknai ulang bahasa, bangsa, dan kehidupan keluarga Yunani.

Sulit untuk memisahkan cap "Greek Weird Wave" dari istilah "New Wave," yang sudah muncul dalam dunia sinema sekurang-kurangnya sejak 1960-an. Predikat yang awalnya dipakai oleh kritikus dan jurnalis film Anglo-Saxon untuk menyebut eksperimen-eksperimen sinematik di luar tradisi sinema Perancis yang berbasis adaptasi sastra, digunakan untuk menandai generasi baru pembuat film di berbagai tempat, yang juga berambisi mengubah wajah perfilman di masing-masing negara.

Pencarian para pembuat film baru akan gaya realis yang mampu mengartikulasikan kegelisahan sosial dan politik pada zamannya akhirnya melahirkan film-film yang kelak digolongkan sebagai British New Wave, yang kisahnya tak jauh-jauh dari kehidupan kelas pekerja Inggris. Beberapa tahun sebelum itu, masuknya pengaruh (sinematik) Amerika ke dalam perbendaharaan budaya Perancis menghasilkan French New Wave.

Para sutradara di Eropa Timur, khususnya Ceko dan Polandia, terpengaruh sineas-sineas muda Perancis dan mengangkat narasi-narasi di luar pakem realisme sosialis. Sementara di Jerman Barat, New German Cinema tumbuh sebagai respons atas industri film komersil yang mandek, berdirinya Tembok Berlin pada 1961, Perang Vietnam, musim terorisme sayap kiri, dan euforia gelombang revolusi di Dunia Ketiga.

Jauh sebelum Greek Weird Wave dirayakan di festival-festival dunia, "New Wave" ala Yunani sebenarnya telah lahir beberapa dekade lampau, juga disambut di berbagai festival, dan lagi-lagi muncul sebagai ekspresi politis. Greek Weird Wave lahir di masa krisis ekonomi; "New Wave" Yunani tumbuh besar di tengah penguasa lalim.

Dalam "From the Crisis of Cinema to the Cinema of Crisis: A “Weird” Label for Contemporary Greek Cinema" yang diterbitkan Frames Cinema Journal, pengkaji film Geli Mademil menjelaskan bahwa kemunculan generasi film baru di Yunani sebagai reaksi terhadap kediktatoran militer. Antara 1950-1970, industri film Yunani sangat produktif. Sebagian besar produksinya adalah film genre.

Pada akhir 1960-an, rezim junta militer Georgios Papadopoulos berkuasa dan menggunakan film untuk mempropagandakan Yunani sebagai "masyarakat modern, makmur, serta tumbuh secara ekonomi, dan menganut standar moral ala kelas menengah."

Selama periode yang dikenal sebagai Eptaetia ("kediktatoran tujuh tahun") ini, produksi kesenian tak berlangsung bebas akibat sensor. Namun, di titik itulah muncul gerakan bernama "New Greek Cinema" yang terinspirasi eksperimen sinematik serupa di Perancis, Jerman, Inggris, hingga Brazil.

New Greek Cinema diisi oleh sineas muda yang mencari kekhasan bentuk, mengangkat kisah-kisah yang sensitif secara politis, mengutamakan nilai artistik ketimbang komersial, serta menggunakan film sebagai alat politik untuk melawan kediktatoran sayap kanan Papadopoulos.

Sampai hari ini, ikon utama dari New Greek Cinema adalah sutradara Theodoros Angelopoulos yang menghasilkan film-film seperti Kierion (1968), Reconstruction (1970), dan Days of '36 (1972). Namun di luar itu, ada pula sineas-sineas brilian seperti Pantelis Voulgaris dengan Happy Day (1976) yang berkisah tentang orang-orang kiri di pengasingan pasca-Perang Sipil Yunani (1946-1949); Pavlos Tassios lewat To Vary Peponi (1977) yang bercerita perihal kelas pekerja di lingkungan perkotaan era 1960an.

Serta tak ketinggalan Nikos Koundouros, sutradara cum militan sayap kiri EAM-ELAS selama Perang Sipil yang menghasilkan sederet kanon mulai dari Mikres Afrodites/Young Aphrodites (1963), Vortex: The Face of Medusa (1967), 1922 (1978), Brothel (1984), sampai To Tragoudi tis Fotias/Song of Fire (1975).

Dalam The Stage of Emergency: Theatre and Public Performance under the Greek Military Dictatorship of 1964-1974 (2015), Gonda Van Steen melacak akar-akar New Greek Cinema hingga ke eksperimen New Greek Theatre yang tumbuh di era Papadopoulus. Banyak aktor dan penulis naskah pada film-film garda depan Yunani saat itu yang berlatar belakang teater, yang pengaruhnya nampak pada gaya visual, penceritaan, dan karakterisasi film-film tersebut.Pengaruh New Greek Cinema maupun New Greek Theatre, menurut van Steen, tetap hadir dalam karya-karya Lanthimos dan kawan-kawan. Semua tendensi artistik tersebut lahir dari situasi krisis ekonomi maupun pergolakan politik.

Jalinan pengaruh tersebut khususnya nampak pada pemilihan tema

. Selama periode Eptaetia, kelompok-kelompok teater memanggungkan kisah-kisah seputar kehidupan keluarga untuk menghindari penyensoran. Dalam amatan van Steen, dinamika keluarga yang diangkat lakon panggung berfungsi sebagai metafor "struktur sosial-politik yang tak disfungsional"—demikian pula Dogtooth karya Lanthimos. Greek Weird Wave juga mewarisi cara bertutur subtil dan penuh simbol dari film-film era kediktatoran. Pada zaman kejayaan junta militer, strategi bertutur seperti itu digunakan untuk menghindari sensor.Apa artinya Greek Weird Wave sekadar mitos belaka? Tentu tidak. Para pembaharu sinema selalu berutang dari para pendahulunya, yang berkarya dalam konteks sosio-politis yang berbeda. Pada 1930-an, Jean Renoir membuat film-film propaganda anti-fasis yang gayanya, tiga puluh tahun kemudian, dicontek Jean-Luc Godard untuk mengkritik kapitalisme.

Tiga dekade setelahnya, Quentin Tarantino mengutip film-film Godard untuk membuat tribut atas film-film kriminal Amerika 1920-an, sebuah tradisi yang telah menginspirasi para sutradara New Wave Perancis.

Perkakas apapun, tulis biduanita Ani DiFranco, bisa jadi senjata jika kau memegangnya dengan benar. Dan tentu jika kau tahu kepada siapa senjata itu diarahkan.

Penulis: Faisal Irfani

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id