tirto.id - Belum resmi menjabat sebagai presiden, Soeharto sudah mengeluarkan kebijakan represif—terkhusus untuk kalangan warga keturunan Cina—pada awal pemerintahannya. Itu terjadi pada 1967 kala Soeharto masih berstatus pejabat presiden.

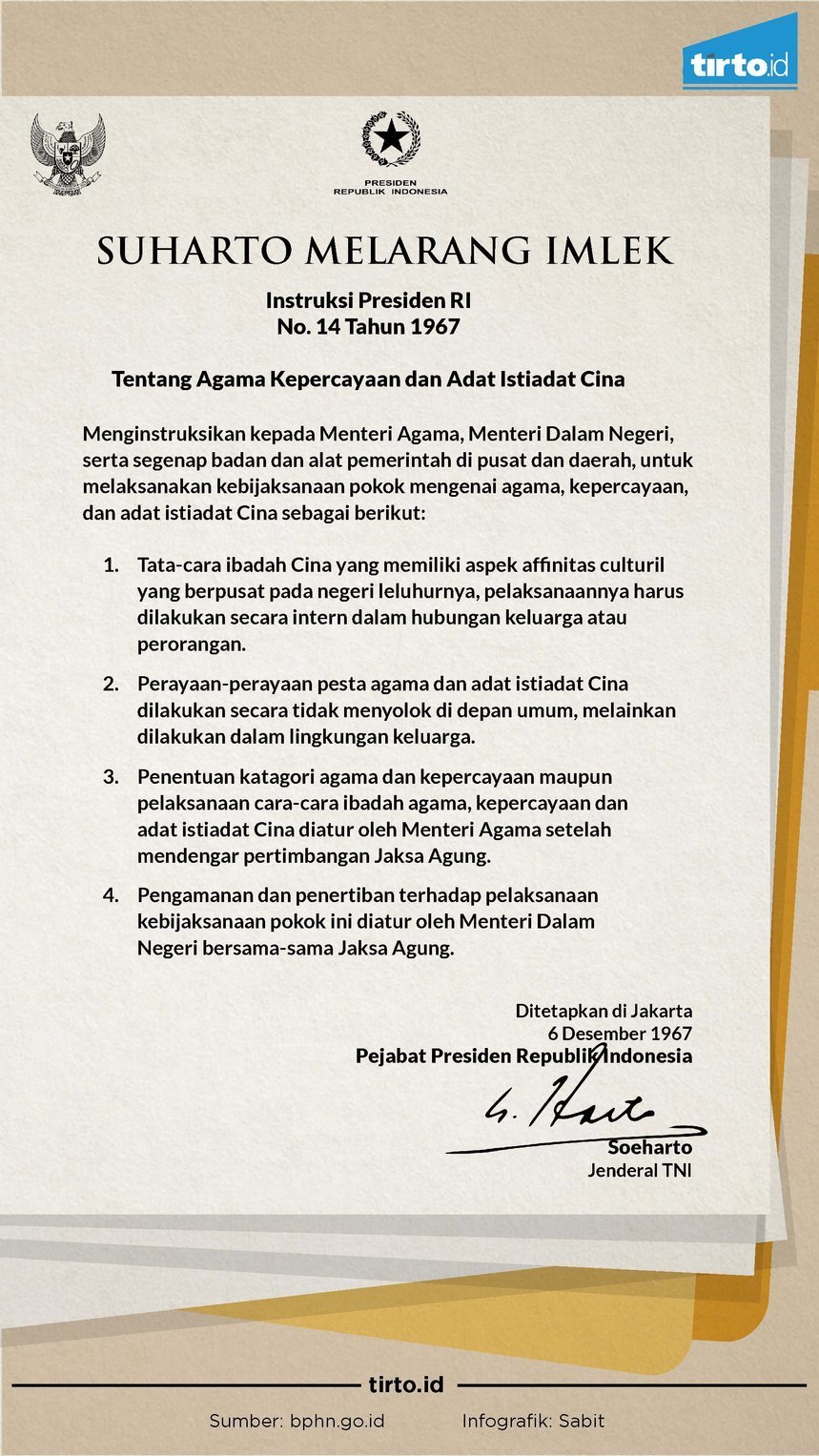

Melalui Instruksi Presiden No. 14 yang diteken tanggal 6 Desember 1967, Soeharto memerintahkan kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, serta segenap badan dan alat pemerintah, dari pusat hingga daerah, untuk melaksanakan kebijaksanaan pokok mengenai agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina.

Salah satu poin yang terkandung dalam kebijakan itu adalah terkait aturan merayakan Tahun Baru Cina alias Imlek di Indonesia.

Fobia Cina ala Orba

Orde Baru seolah-olah mengidap fobia terhadap hal-hal yang berbau Cina. Padahal, etnis Tionghoa sudah menetap di Nusantara sejak berabad-abad silam dan telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, seperti halnya warga keturunan Arab dan Timur Tengah, India, atau kalangan “non-pribumi” lainnya.

Tidak sedikit tokoh-tokoh peranakan Cina—sejak zaman Majapahit hingga lahirnya Republik Indonesia—yang turut ambil bagian dalam perjuangan membentuk identitas dan mewujudkan kedaulatan negeri ini.

Dengan alasan yang dikesankan seram, dibuatlah aturan resmi. Seperti diungkap Siew-Min Sai dan Chang-Yau Hoon dalam Chinese Indonesians Reassessed (2013), Soeharto menyebut bahwa manifestasi agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang berpusat dari negeri leluhurnya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental, dan moril yang kurang wajar terhadap warga negara Indonesia (hlm. 212).

Maka, lanjut Soeharto dalam pertimbangan yang termaktub pada Instruksi Presiden 1967 tersebut, hal-hal seperti itu perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar sehingga tidak menjadi hambatan terhadap proses asimilasi.

Sebelum inpres itu ditetapkan, Soeharto terlebih dulu merilis Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. 06 Tahun 1967 tentang Masalah Cina. Di situ disebutkan, istilah “Tionghoa” atau “Tiongkok” mengandung nilai-nilai asosiasi-psikopolitis yang berpotensi berdampak negatif bagi rakyat Indonesia.

Maka, diputuskan bahwa istilah “Tionghoa” dan “Tiongkok” tidak dipakai lagi, diganti dengan “Cina”. Soeharto mengklaim, penggunaan istilah “Cina” adalah kehendak rakyat Indonesia. Soeharto pun meresmikan penyebutan kata “Cina” bagi mereka yang berasal dari etnis Cina atau warga keturunan Tionghoa (Sri-Bintang Pamungkas, Ganti Rezim Ganti Sistim, 2014: 372).

Yosef Purnama Widyatmadja melalui buku Kebangsaan dan Globalisasi dalam Diplomasi (2005) bahkan dengan jelas menyebut tujuan Soeharto mengganti kata “Tiongkok dan Tionghoa” dengan kata “Cina”. Menurut Yosef, Soeharto melakukannya untuk menciptakan kebencian politik dan ras. Akibatnya, golongan keturunan Tionghoa sangat rentan menjadi kambing hitam dan sapi perah di tengah-tengah masyarakat (hlm. 33).

Terkait asimilasi, pemerintah Orde Baru menganjurkan—lebih tepatnya memaksa—warga keturunan Tionghoa yang masih memakai nama asli Cina agar menggantinya dengan “nama Indonesia”. Imbauan ini didukung berbagai jejaring pemerintah saat itu, termasuk Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB).

LPKB yang dibentuk melalui Keputusan Presiden tanggal 18 Juli 1963 dipimpin seorang keturunan Cina bernama Kristoforus Sindhunata alias Ong Tjong Hay (Yunus Yahya, Peranakan Idealis, 2002: 213). Ia sebelumnya telah mengusulkan hal serupa kepada Sukarno, namun tidak digubris. Sindhunata kemudian memperoleh angin segar menjelang tamatnya Orde Lama.

Boleh Merayakan Imlek, Tapi…

Orang-orang peranakan Cina yang menjadi LPKB macam Ong Tjong Hay rupanya benar-benar ingin menjadi “orang Indonesia sejati”, seperti yang dikehendaki pemerintahan Soeharto. Maka, LPKB menegaskan perlunya penggantian nama bagi warga keturunan Tionghoa yang masih ingin tinggal dan hidup di Indonesia.

Dengan lebih ekstrim, LPKB menyatakan bahwa tujuan penggantian nama itu agar warga peranakan Tionghoa di Indonesia melupakan asal-usulnya. Mereka dianjurkan untuk meninggalkan agama dan adat-istiadat bawaan dari Cina, seperti bahasa, kebudayaan, dan seluruh kebiasaannya, termasuk dalam merayakan tahun baru alias Imlek.

Soeharto memang tidak serta-merta melarang perayaan tahun baru Cina bagi warga keturunan Tionghoa di Indonesia. Dalam Instruksi Presiden 1967 tercantum poin yang menyatakan bahwa “perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga.”

Maka, saat Imlek atau hari-hari penting dalam tradisi Cina lainnya tiba, keluarga keturunan Tionghoa di Indonesia masih tetap merayakannya, kendati dilakukan dalam nuansa yang kurang leluasa. Tidak seperti gemerlapnya perayaan Tahun Baru Masehi, Tahun Baru Islam, Idul Fitri, ataupun Natal. Barangkali hal-hal seperti inilah yang menyebabkan peranakan Tionghoa di Indonesia kerap dikesankan eksklusif dan mementingkan kelompoknya sendiri.

Katrin Bandel dalam Sastra Nasionalisme Pascakolonialitas (2013)mencontohkan salah satu cara yang dilakukan kaum peranakan Tionghoa dalam merayakan Imlek. Bandel menukil penggalan kisah dari novel Dimsum Terakhir (2006) karya Clara Ng yang menceritakan keluarga Nung. Keluarga itu merayakan Imlek dengan cara makan dimsum bersama pada pagi harinya.

Ide untuk melakukan hal itu, tulis Bandel, timbul sebagai respons terhadap kenyataan bahwa pada masa Orde Baru, Imlek bukanlah hari raya nasional. Anak-anak keturunan Tionghoa bahkan diawasi dan diintimidasi secara khusus agar tidak absen sekolah pada hari itu. Bandel menyebut, lewat acara tradisi makan dimsum pagi-pagi sebelum anak-anak berangkat sekolah, Imlek tetap bisa mereka rayakan (hlm. 76).

Bandel menambahkan, tradisi makan dimsum yang dilakukan keluarga Nung merupakan contoh ekspresi etnisitas yang menarik. Di situ tergabung tradisi etnis Tionghoa secara umum (perayaan Imlek), tradisi individual keluarga, dan sebuah penyesuaian dengan konteks politis dan konteks tempat, yaitu Indonesia masa Orde Baru.

Di samping itu, lanjut Bandel, tradisi makan dimsum bersifat sangat ambivalen. Artinya, di satu sisi, makan dimsum bersama merupakan acara gembira yang melambangkan kekhasan dan keutuhan keluarga mereka. Namun, pada waktu yang sama, acara itu merekam ketidakadilan dan rasisme terhadap mereka sebagai keluarga Tionghoa (hlm. 77).

Begitulah cara keluarga Nung merayakan Imlek di tengah nuansa represif Orde Baru. Tentunya keluarga atau orang-orang Tionghoa di Indonesia lainnya punya cara masing-masing untuk tetap bisa merayakan pergantian tahun. Misalnya dengan berkumpul dengan seluruh anggota keluarga besar atau teman-teman dekat, meski tetap harus berhati-hati.

Bermain Cantik Agar Tak Diusik

Tak hanya perayaan Imlek saja yang dibatasi. Nyaris semua hal yang berkaitan dengan budaya Tionghoa juga tidak mendapatkan tempat leluasa selama rezim Soeharto berkuasa, misalnya pertunjukan barongsai, bahkan pemakaian istilah khas Cina.

Imlek untuk menyebut Tahun Baru Cina, misalnya, hanya digunakan di Indonesia. Di Cina atau negara-negara lainnya, istilah Imlek kurang dikenal. Mereka biasanya memakai istilah Sin Cia. Istilah Imlek pun ditengarai sebagai salah satu wujud intrik politik pemerintah Orde Baru terhadap golongan peranakan Tionghoa.

"Dulu di Indonesia, zaman Orde Baru kan penyebutan dalam Bahasa Mandarin dilarang. Jadi, dicarikanlah istilah lain yang terkesan tidak mencolok nuansa Tiongkoknya. Akhirnya dipakailah istilah Imlek," ungkap Pemerhati Budaya Tionghoa, Budiyono Tantrayoga alias Suhu Tan, seperti dikutip CNN Indonesia, 8 Februari 2016.

Pemakaian kata Imlek juga bertujuan agar makna sesungguhnya dari perayaan Tahun Baru Cina tidak tepat sasaran. Imlek artinya penanggalan bulan, sementara Sin Cia bermakna pesta makan-makan di tahun yang baru.

Begitu pula dengan ucapan Gong Xi Fat Zhai yang kini sangat marak terdengar di Indonesia ketika Imlek tiba. Gong Xi Fat Zhai, kata Suhu Tan, sebenarnya mengikuti budaya Hong Kong, bukan Cina alias Tiongkok. Ungkapan tersebut bukan pula kata-kata selamat yang biasa diucapkan dalam perayaan tahun baru di Cina atau di negara-negara lain.

"Gong Xi Fat Zhai artinya Selamat dan Semoga Semakin Tambah Harta. Itu ‘kan ungkapan yang ngawur, gara-gara terpengaruh sama gaya kapitalisme orang-orang Hong Kong," tukas Suhu Tan.

“Menggunakan istilah yang berbau Cina dilarang, ya gunakan saja yang berbau ke Hong Kong, yang kala itu dianggap tidak mewakili negara Cina tapi lebih sebagai koloni Inggris, sehingga dapat lampu hijau untuk dipakai (pada masa Orde Baru)," imbuhnya.

Ucapan yang lebih tepat untuk perayaan pergantian warsa Cina adalah Gong Xi Xin Nian, Wan Shi Ru Yi, yang artinya Selamat Tahun Baru, Semoga Segala Urusan Berjalan Lancar.

"Hidup di bawah pemimpin yang rasis antibudaya Tionghoa ya harus pandai-pandailah bermain cantik,” ucap Suhu Tan.

Mencabut Belenggu Inpres

Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 yang membelenggu masyarakat keturunan Tionghoa akhirnya dicabut pada era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Pada 17 Januari 2000, dikeluarkanlah Keputusan Presiden (Keppres) No.6/2000 tentang Pencabutan Inpres No.14/1967.

Suksesor Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, melanjutkannya dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional, setara dengan hari-hari besar agama-agama lain yang diakui di Indonesia.

Berikutnya, giliran Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencabut Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. 06/1967. Melalui Keppres No. 12/2014, Pencabutan surat edaran itu untuk menghilangkan pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu, yang pada dasarnya melanggar nilai-nilai dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Kini, Imlek selalu diperingati dengan amat meriah setiap tahunnya. Meski kesalahkaprahan terkait istilah yang digunakan akibat intrik politik Orde Baru masih belum diluruskan, namun setidaknya masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia bisa benar-benar bergembira dalam merayakan tahun barunya.

Penulis: Iswara N Raditya

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id