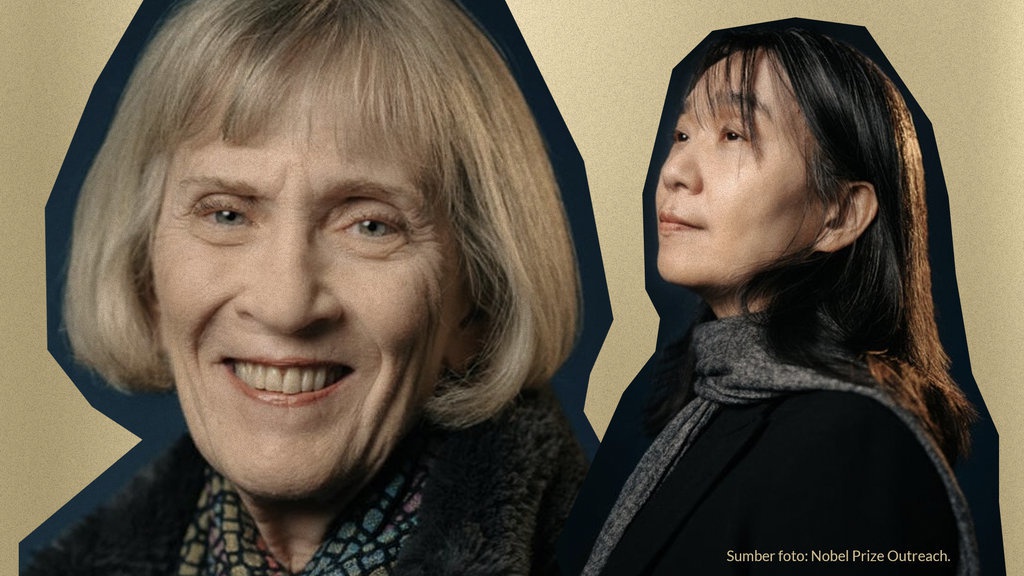

tirto.id - Dua perempuan dari dunia yang berbeda, satu ekonom, satu sastrawan, pernah sama-sama mengukir sejarah di panggung penghargaan bergengsi Nobel.

Claudia Goldin, ekonom dari Harvard, membuka mata dunia tentang bagaimana peran dan upah perempuan di tempat kerja dibentuk oleh sejarah panjang dan norma sosial.

Sementara novelis asal Korea Selatan, Han Kang, berhasil menyentuh sisi paling manusiawi dari luka dan harapan atas trauma sejarah masa lalu melalui karya-karyanya yang puitis dan menggugah.

Dari data hingga narasi cerita, dari penghitungan angka hingga halaman novel, keduanya mengingatkan bahwa memahami manusia tidak hanya soal angka atau statistik, melainkan juga empati dan ingatan.

1. Claudia Goldin (Peraih Nobel Ekonomi 2023)

Perempuan penerima Nobel Ekonomi tahun 2023 ini melakukan kajian tentang bagaimana memahami ketidaksetaraan gender dalam pekerjaan.

Sejarah gender memiliki peran besar dalam menentukan bagaimana perempuan bekerja dan dihargai.

Tercatat sebagai perempuan ketiga yang mendapat Nobel Ekonomi secara tunggal, penelitian yang dilakukan Goldin menjangkau lebih dari dua ratus tahun data di AS.

Pakar ekonomi dari Harvard University ini mendemonstrasikan bagaimana kehadiran perempuan di dunia tenaga kerja dan perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan mengalami perubahan seiring dengan dinamika ekonomi dan sosial.

Dilansir Polytechnique Insights, dalam pidato penerimaan hadiah Nobel, Goldin menyebutkan bahwa perempuan bekerja sama kerasnya dengan laki-laki, demi upah maupun keuntungan semata.

Dengan terjadinya revolusi industri, kesempatan kerja di luar rumah jadi berlipat ganda. Peran laki-laki dan perempuan pun terdiferensiasi. Laki-laki bekerja di luar rumah, sementara perempuan mengurus rumah tangga.

Goldin menunjukkan bahwa di masa lalu, pada 1890, sebanyak 19 persen perempuan memutuskan berhenti bekerja setelah menikah.

Seusai Perang Dunia Kedua, stigmatisasi sosial pada perempuan bekerja mulai berkurang. Meski mulai banyak perempuan memutuskan bekerja, termasuk yang sudah menikah, tetapi mereka masih tergolong "pemain pasif" di pasar kerja.

Sampai tibalah pada dekade 1960-70. Masa yang Goldin sebagai "revolusi senyap" itu menjadi saksi akan semakin banyaknya perempuan yang bekerja. Namun, kata Goldin, mereka baru memenuhi lembah, belum sampai ke puncak gunung.

"Mereka punya pekerjaan, tapi bukan karier."

Memasuki dekade 1980 dan seterusnya, perempuan mulai mendapatkan pencerahan dan menemukan "horizon" terkait karier, termasuk berinvestasi pada pendidikan, terutama di bidang matematika dan sains yang berorientasi pada karier.

Ekonom Roland Rathelot mengaitkan kemajuan tersebut dengan ketersediaan pil kontrasepsi pada dekade 1960-an, yang memungkinkan perempuan mengontrol tubuhnya sendiri.

Dengan begitu, perempuan dapat mempertimbangkan lebih banyak pilihan hidup: kuliah, berkarier, hingga mengatur waktu yang tepat untuk membangun keluarga.

"Perempuan semakin berperan dalam ekonomi pasar dan kerja-kerja berbayar, seiring dengan meningkatnya pendapatan mereka dibandingkan dengan biaya barang-barang rumah tangga," ujar Goldin.

Namun, yang disayangkan, perempuan yang berpendidikan tinggi dan memiliki keahlian khusus masih belum memperoleh penghasilan sebesar laki-laki. Gaji mereka pun cenderung semakin kecil seiring bertambah usia.

Goldin meyakini bahwa kesenjangan upah ini bisa ditekan dengan sistem kerja yang lebih luwes.

"Cara paling sederhana adalah menciptakan pekerja pengganti yang efisien, sebagaimana sudah dilakukan dalam berbagai profesi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan info dan meneruskan layanan kepada pelanggan," ujarnya.

Melalui riset-risetnya, Goldin dipandang telah berkontribusi mengembangkan kajian tentang gender di dalam ranah ekonomi tenaga kerja.

Ia menunjukkan bahwa kesenjangan upah dan partisipasi bukan sekadar karena pendidikan atau pilihan pekerjaan, tetapi terkait keputusan rumah tangga, struktur kerja yang menuntut “karir kontinu”, dan norma sosial yang membebani perempuan dengan tanggung jawab keluarga.

Dengan kata lain, Goldin bukan sekadar menganalisis angka, melainkan juga mengungkap cerita panjang tentang bagaimana perempuan bekerja atau tidak bekerja dan mengapa hal itu terjadi, yang akhirnya membuka pintu bagi kebijakan dan kesadaran baru.

2. Han Kang (Peraih Nobel Sastra 2024)

Perempuan asal Korea Selatan kelahiran 1970 ini memulai kariernya sebagai penyair pada tahun 1993. Ada banyak novel dan cerita pendek yang telah ditulisnya.

Han Kang dianugerahi Nobel Sastra tahun 2024 atas prosa puitisnya yang memperlihatkan kerapuhan hidup manusia dan intens dalam menghadapi trauma historis.

Situs Britannica melaporkan, melalui novel-novelnya seperti The Vegetarian, We Do Not Part, dan Human Acts, Han Kang mengeksplorasi pengalaman manusia yang rentan, trauma kolektif, tubuh yang menderita, dan hubungan antara kehidupan dan kematian dengan gaya prosa puitis dan eksperimental.

Novel The Vegetarian yang ditulisnya juga mendapat penghargaan Internastonal Man Booker untuk karya fiksi pada 2016, berkisah tentang keputusan seorang perempuan untuk berhenti makan daging.

Dinukil dari The Conversation, The Vegetarian menceritakan perempuan bernama Yeong-hye yang kerap mendapatkan perlakuan kasar mulai dari suami, keluarga, serta lingkungan tempat tinggalnya yang masih menganut budaya patriarki di Negeri Ginseng.

Ia menggambarkan, meski Korea termasuk negara maju secara ekonomi, tapi masih dibayangi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam novel Human Acts, Han Kang menelusuri luka mendalam yang ditinggalkan Tragedi Gwangju tahun 1980, ketika militer menindas protes mahasiswa dengan kekerasan brutal.

Novel yang ditulisnya ini merupakan buah dari kenangan masa kecil saat ia menemukan buku foto pembantaian. Di dalamnya, tertuang kekejaman dan keberanian manusia dalam menghadapi pihak penguasa yang kejam.

Isi ceritanya menampilkan penderitaan dan ingatan para korban dari berbagai sudut pandang, bukan hanya tentang kematian, tetapi juga tentang bagaimana manusia bertahan setelahnya.

Empat dekade kemudian, gema Gwangju masih terasa, baik dalam politik Korea maupun dalam hati mereka yang menolak lupa.

Novel lainnya berjudul We Do Not Part, Han Kang menuliskan tentang kisah masa kini dan masa lalu di Pulau Jeju, tempat yang menyimpan luka pemberontakan dan pembantaian besar pada akhir 1940-an.

Melalui tokoh Kyungha, seorang penulis yang datang untuk merawat burung milik sahabatnya, Han membuka kembali sejarah kelam ketika puluhan ribu warga Jeju dibunuh karena dituduh bersekongkol dengan pihak komunis.

Namun, di balik kekerasan dan kehilangan, novel ini tetap memancarkan cahaya kemanusiaan.

Seperti dalam karya-karya sebelumnya, Han menemukan harapan dalam tindakan kecil: kasih sayang, kenangan, dan keinginan untuk tetap hidup meski dunia terasa rapuh dan penuh luka.

Bukan sekadar bercerita, tulisan Han Kang yang ada di novel-novelnya mengajak orang-orang untuk merasakan dan mengingat kembali sisi-sisi tersembunyi dari kehidupan manusia.

Han Kang memiliki kesadaran unik akan hubungan antara tubuh dan jiwa, yang hidup dan yang mati. Dengan gaya puitis dan eksperimentalnya, ia telah menjadi inovator dalam prosa kontemporer.

Editor: Sekar Kinasih

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id