tirto.id - Qasim Amin (m. 1908), pemikir Mesir lulusan Perancis, dianggap sebagai feminis lelaki pertama di dunia Arab. Bukunya, Tahrir al-mar’ah (1899),menyoal tentang emansipasi perempuan, termasuk pandangannya untuk menghapus jilbab sebagai bagian dari transformasi sosial. Karya ini berdampak luas, termasuk pernah diterjemahkan ke bahasa Melayu pada 1930 oleh penulis modernis Malaysia zaman kolonial, Sayyid Shaykh bin Ahmad al-Hadi (m. 1934).

Jika pendapat umum masih menganggap Amin sebagai ayah dari feminisme Arab, sarjana perempuan dan feminis Mesir Leila Ahmed berpendapat berbeda. Menurut Ahmed, Amin jauh dari seorang ayah untuk feminisme Arab. Amin adalah “anak Cromer dan kolonialisme.” Lord Cromer, bernama asli Evelyn Baring, adalah "gubernur jenderal" di Mesir semasa pendudukan Inggris dan ikut memengaruhi pendapat Amin soal emansipasi perempuan.

Dalam analisis Ahmed, pemikiran Amin menandai masuknya narasi kolonial tentang perempuan dan Islam ke dalam wacana arus utama di Arab masa itu. Narasi kolonial tersebut menganggap jilbab dan perlakuan terhadap perempuan melambangkan inferioritas Islam. Gaung dari tesis kolonial soal inferioritas bangsa muslim ini juga mengandung pengertian bahwa bangsa Eropa superior.

Menariknya, Ahmed mengkritik itu melalui pembacaan kelas sosial. Tesis kolonial itu disebarkan melalui suara kelas menengah atas dari kaum native, pribumi Mesir, dan suara seseorang dari kelas tertentu yang secara ekonomi bersekutu dengan penjajah dan sudah mengadopsi gaya hidup mereka. Dari perspektif kelas ini, pendapat kolonial soal perempuan berakibat pada serangan terhadap kebiasaan hidup kalangan menengah ke bawah.

Menentang Feminisme Kolonial

Kritik Ahmed ini bukan saja menyerang Amin, tapi lebih luas pada praktik kolonialisme, termasuk feminisme kolonial yang diterapkan untuk melawan dan menjajah kebudayaan lain. Ahmed mengacu pada pengalaman di Mesir, India, dunia Islam lain, dan Afrika. Seperti halnya telaah Edward Said tentang kolonialisme, Ahmed menelisik bahwa Barat telah lama memandang Islam sebagai musuh sejak Perang Salib dan akibatnya berdampak besar pada kefanatikan dan salah informasi Barat atas Islam. Tudingan Islam yang inferior alhasil menjadi teropong kolonial umum.

Dengan menganalisis kebijakan dan wacana kolonial, Ahmed menunjukkan tudingan yang bias pada bangsa terjajah itu sebetulnya mencerminkan masyarakat penjajah itu sendiri. Dengan kata lain, soal budaya patriarkal, androsentris (selalu berpusat pada kelelakian), dan misoginis tidak melulu ada dalam masyarakat Islam atau timur, melainkan juga pada Eropa zaman itu.

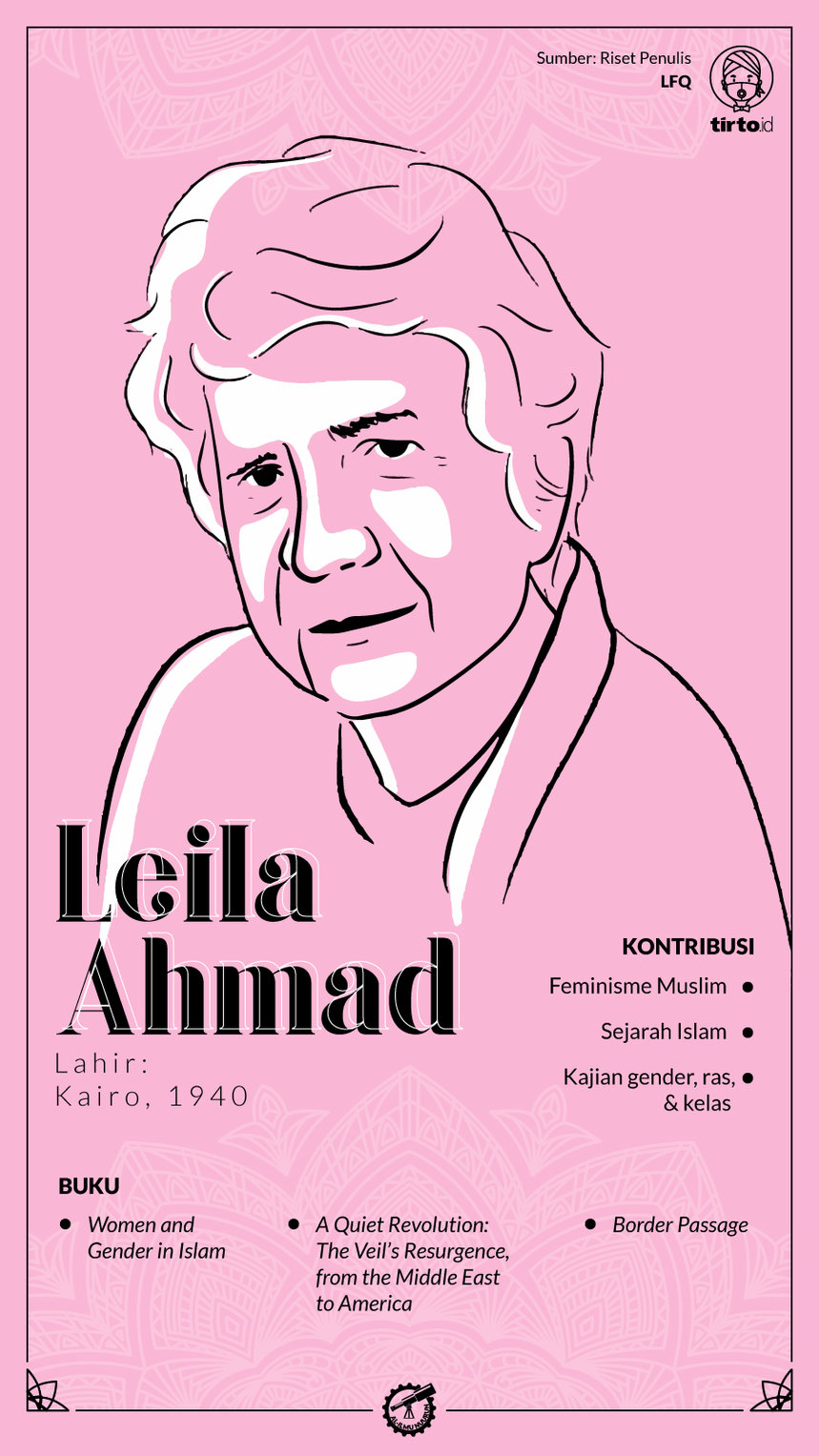

Analisis bernas ini terdapat di bagian ketiga buku Ahmed, Women and Gender in Islam, yang diterbitkan pada 1992. Buku ini berpengaruh dalam kajian Islam dan gender di Amerika dan menjadi salah satu rujukan wajib dalam melihat persoalan perempuan dalam Islam. Pada 1999 ia diangkat sebagai profesor pertama dalam kajian agama dan perempuan di Harvard Divinity School. Ahmed lahir dan besar di Kairo, lalu belajar di Inggris hingga mendapat gelar doktor dari Universitas Cambridge pada 1960-an.

Buku berpengaruh itu mengungkap dominasi teknologis dan politis Eropa di dunia Islam sejak abad ke-19 hingga 1990-an. Bagian terpenting ini menjadi sumbangan berarti dalam melihat pemikiran Ahmed, termasuk ketika ia mengistilahkan feminisme sebagai "semua gerakan yang menegaskan perempuan dan subjektivitas perempuan." Terkait dengan itu, ia juga menelaah dengan apik perihal gerakan islamis mengenai feminisme serta tren liberal pengaruh dari Barat terutama dalam masyarakat Mesir.

Bagian pertama dan kedua buku itu mengulik status perempuan mada pra-Islam di Mesopotamia dan Mediterania, lalu beralih pada masa Islam. Cakupan ini terlalu luas dan panjang untuk diuraikan hanya dalam 100-an halaman dan perlu menjadi pembahasan mandiri khususnya perihal perempuan masa Islam pramodern. Saat ini topik tersebut menjadi tema favorit bagi banyak generasi muda sarjana di dunia Barat.

Ahmed berhasil mengungkapkan apa yang baik, beradab, dan progresif tak selamanya datang dari Eropa, seperti diwacanakan tesis kolonial di atas. Ia mencontohkan kebudayaan Mesir yang relatif tercerahkan sebelum ditaklukkan Yunani pada abad ke-4 SM. Penaklukan ini membawa penindasan baru terhadap perempuan dan hasilnya justru menjadi buruk. Apakah pengalaman perempuan dan masyarakat Indonesia prakolonial juga demikian? Ini tema yang menarik untuk dibahas.

Gerak sejarah yang sama bisa terbaca dari pengalaman masa Abassiyah yang dengan formulasi politik dan hukumnya membuat perempuan menjadi setara seperti budak dan harta kekayaan. Ahmed menegaskan ini berbeda dengan era sebelum Abbasiyah yang lebih menyuarakan pesan spiritual dan etis untuk seluruh umat manusia. Lalu ia menyebut tiga kelompok—Sufi, Khawarij, dan Qaramitah—yang umum dianggap "menyimpang", tapi sebetulnya progresif.

Khawarij dan Qaramitah, misalnya, menolak pergundikan dan pernikahan belia gadis berumur sembilan tahun. Kelompok Qaramitah melarang poligami dan jilbab. Sementara itu gagasan Sufi menentang Islam "resmi" dengan cara memperbolehkan kedudukan tinggi perempuan dalam olah spiritual. Akibatnya, status seseorang ditentukan oleh prestasi spiritual ketimbang biologis. Dalam pandangan Islam "resmi", visi hukum dan sosial terkait seksualitas dan peran perempuan kebanyakan menyangkut urusan domestik di dapur, sumur, dan kasur. Ahmed menyebutnya sebagai "struktur hierarkis" yang memengaruhi budaya Islam selanjutnya.

Praktik berjilbab tentu saja menjadi sorotan Ahmed. Dalam ruang akademik dan audiens di Amerika, penelaahan sejarah jilbab sebagai budaya pra-Islam yang diadopsi Islam menjadi penting diungkapkan secara publik. Tentang kehidupan Nabi Muhammad, misalnya, Ahmed menulis, “Hingga masa kenabian akhir dari Muhammad, dan mungkin masa berikutnya perempuan berkumpul dengan bebas dengan lelaki; bahkan di tahun-tahun terakhir hayat Muhammad mereka tidak berjilbab, kecuali para istri Nabi.”

Ketika penaklukan terjadi dan membawa ekspansi Islam, masyarakat muslim Arab mengadopsi budaya baru dan mengasimilasikannya ke dalam lingkungan mereka. Kita lalu teringat pada gambaran para penganut Kristen dan Yahudi ortodoks zaman ini; mereka semua masih berjilbab. Ahmed seolah-olah ingin menegaskan melalui penelusuran sejarah mana yang merupakan visi etis dari Islam—dan ini universal—serta mana yang merupakan ekspresi budaya yang bersifat partikular dan temporal. Barangkali adopsi cara berpakaian saat itu dianggap fesyen yang menarik sebagaimana adopsi atas ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India.

Jilbab sebagai Pembebasan Perempuan

Terkait soal jilbab, Ahmed menulis buku lain yang menelaah kebangkitan kembali gerakan jilbab, dengan segala variannya, dari Timur Tengah hingga Amerika. Ia menamakannya sebagai “revolusi sunyi”. Jilbab dianggap Ahmed sebagai “pusaka warisan dari penindasan perempuan” yang ia tentang sejak lama dalam berbagai seminar dan tulisan populer. Baginya dan kebanyakan feminis Arab lain, “diminta untuk berpakaian ialah jenis lain dari tirani.”

Tapi asumsi tersebut berubah ketika meneliti buku A Quiet Revolution: The Veil's Resurgence (2011) yang didanai Ford Foundation dengan menggali banyak suara perempuan—sejenis etnografi yang menggugah. Pengalaman ketika ia kecil dan besar, kala jilbab hampir tidak ada di ruang publik kecuali para perempuan dari kelas sosial rendah, ikut memengaruhi perspektif lamanya soal jilbab. Dulu ia anggap jilbab simbol intoleransi dan bukan pula simbol utama dari kesalehan; kini ia memahami untuk banyak perempuan, jilbab itu lambang individualitas dan keadilan.

Dalam buku yang juga diringkas dalam artikelnya di Foreign Policy, Ahmed mempertanyakan asumsi lamanya baik bersifat personal maupun penelaahan ilmiah. Tajuk “veil of ignorance” bermakna dua sekaligus: pandangan lama soal jilbab sebagai simbol kebodohan sekaligus pandangannya yang berubah untuk keluar dari "tabir ketidaktahuan" mengenai dinamika dan perkembangan sosial saat ini. Melihat seratus tahun perkembangan yang terjadi, terutama di Mesir dan dunia Arab serta kehidupan di Amerika pasca-11 September, Ahmed mengakui kini visi keadilan sosial dari islamisme dicangkok ke dalam masyarakat pluralis dan demokratis. Kesetaraan dan keadilan gender menjadi suara umum. Hasilnya, feminisme Islam benar-benar tumbuh hidup di Amerika.

Saat ini banyak anak keturunan dari aktivis Islam politik Amerika yang menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Islam. Kemunculan para figur perempuan muslim ternama di Amerika seperti Khadija Haffajee, Ingrid Matson, dan Laleh Bakhtiar membuat Ahmed senang atas perubahan mendasar ini. Keberhasilan revolusi sunyi dari islamisme Suni itu yang membuat Ahmed optimis pada masa depan feminisme muslim.

Ia tetap kritis pada bentuk penafsiran dan praktik sauvinistis sebagian kelompok muslim di Amerika dan di banyak kesempatan anti terhadap nasionalisme Arab yang keras dan melanggengkan penindasan. Ahmed melihat perubahan kehidupan muslim kontemporer sama dengan gejala umumnya pada agama lain: perempuan lazim menjadi pendeta Kristen atau rabi Yahudi. Perempuan berjilbab pun sama: dulu dianggap lambang patriarki, saat ini menyimbolkan beragam makna pada perjuangan keadilan dan kesetaraan.

Perubahan yang disaksikan Ahmed ini tidak lain merupakan bagian erat dari pengalamannya berdiaspora ke Amerika. Amerika yang demokratis bagi banyak orang dengan ragam kebangsaan, agama, dan budaya menjadi lahan baru bagi kebebasan, termasuk di antaranya ekspresi jilbab perempuan ikhwani yang memengaruhi ruang publik. Pandangan boleh berubah, ruang hidup boleh berpindah, sebagaimana tampak dalam refleksi pribadinya, “a border passage”; tapi Ahmed tampak konsisten memperjuangkan suara keadilan buat perempuan di ruang akademik dan panggung publik. Segala praktik pelarangan maupun pemaksaan berjilbab yang dilakukan kapan dan di mana saja oleh kuasa patriarki tak luput dari analisis jelinya.

==========

Redaksi Tirto kembali menampilkan rubrik khusus Ramadan "Al-Ilmu Nuurun". Tema tahun ini adalah para cendekiawan muslim global abad ke-20 dan ke-21. Kami memilih 33 tokoh untuk diulas pemikiran dan kontribusi mereka terhadap peradaban Islam kontemporer. Rubrik ini diampu kontributor Zacky Khairul Umam selama satu bulan penuh.

Zacky Khairul Umam adalah alumnus Program Studi Arab FIB UI dan kandidat doktor sejarah Islam di Freie Universität Berlin. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi tentang pemikiran Islam di Madinah abad ke-17. Ia pernah bekerja sebagai peneliti tamu pada École française d'Extrême-Orient (EFEO) Jakarta 2019-2020.

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id