tirto.id - Dengan membaca teks tapi sesekali menengok ke arah hadirin, Joko Widodo memberikan pesan kepada dunia. Ia berpidato soal tatanan dunia baru; peradaban dunia baru. Ia bicara mengenai dunia di luar dominasi lembaga keuangan klasik seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Pidato sepanjang 10 menit itu disampaikan dalam forum bersejarah yang menurut koran Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung lebih meyakinkan negara-negara baru ketimbang semua dokumen resmi, statuta, dan konstitusi soal kemerdekaan mereka sendiri: Konferensi Asia-Afrika pada 22 April 2015.

Kata Jokowi: "Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, oleh IMF, dan oleh ADB (Bank Pembangunan Asia), adalah pandangan yang usang, yang perlu dibuang."

Maka, setelah mengemukakan masalah, solusi Jokowi: "Kita wajib membangun tatanan ekonomi dunia baru yang terbuka bagi kekuatan-kekuatan ekonomi baru. Kita mendesak dilakukannya reformasi arsitektur keuangan global untuk menghilangkan dominasi kelompok negara atas negara-negara lain."

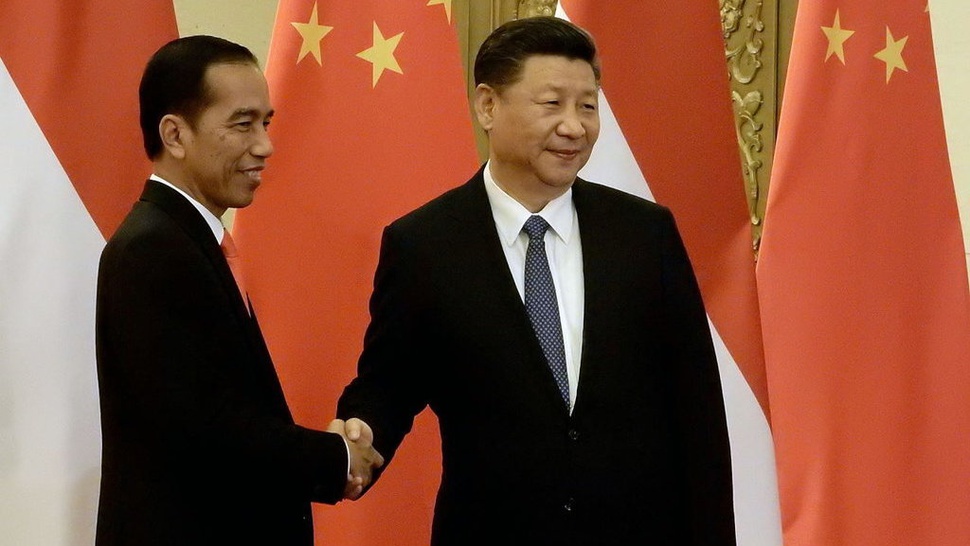

Kekuatan ekonomi baru yang ia maksud adalah Tiongkok. Meski dalam konferensi itu Jokowi tidak secara eksplisit menyebut Tiongkok, yang lekat dengan citra negatif sebagai kekuatan ekonomi baru dunia, tapi apa yang terjadi setelah konferensi memperjelas navigasi pemerintahannya.

Berselang tiga bulan sejak Konferensi Asia-Afrika, tepatnya 29 Juni 2015, Indonesia bersama 57 negara lain mendirikan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)—disebut-sebut sebagai rival Bank Dunia.

Meski resmi didirikan oleh banyak negara, tapi otak di balik pendiriannya adalah Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ia menilai Asia butuh lembaga peminjam di luar Bank Dunia dan IMF, terutama buat pembangunan infrastruktur yang semakin gencar dilakukan negara-negara dunia ketiga.

Daniel Chow, profesor hukum bisnis dari Ohio State University, memprediksi Bank Investasi Infrastruktur Asia itu, yang kini punya lebih dari 60 anggota, mampu menggusur institusi keuangan internasional asal Amerika Serikat yang telah mendominasi pembiayaan negara-negara di dunia selama tujuh dekade terakhir.

Apa yang didapat Indonesia dari keterlibatannya dalam AIIB selain uang segar? Yang paling jelas: pengaruh.

Menurut situs resmi AIIB, Indonesia punya "suara" untuk menentukan kebijakan sebesar 3,22 persen karena modal yang diberikan sebesar US$3,36 miliar atau setara 3,5 persen dari total dana yang terhimpun. Jumlah suaranya hanya kalah dari tujuh negara lain yaitu: Tiongkok (26,6 persen), India (7,6 persen), Rusia (6 persen), Jerman (4,2 persen), Australia (3,5 persen suara), Korea (3,5 persen), dan Perancis (3,23 persen).

Posisi ini sangat jomplang jika dibanding keanggotaan Indonesia di IMF yang hanya punya 0,95 persen suara.

Bambang Brojonegoro, menteri keuangan pertama era Jokowi yang didapuk sebagai Wakil Ketua AIIB, mengatakan keikutsertaan Indonesia adalah karena butuh dana besar untuk pembiayaan infrastruktur, yang jadi fokus utama lima tahun pemerintahan Jokowi.

"Kita bergabung untuk lebih memperluas sumber pembiayaan infrastruktur," katanya.

Indonesia telah membangun tiga proyek yang dibiayai oleh AIIB selama dua tahun bergabung sebagai anggota. Dua tahun mendatang, salah seorang Direktur AIIB Christopher Legg ketika bertemu Jokowi di Istana Bogor, 13 Maret 2018, memperkirakan AIIB akan mengucurkan kembali dana US$4-5 miliar.

Selain AIIB, Indonesia merapat langsung ke Tiongkok. Investasi asal negara berpenduduk terbesar di dunia itu melonjak hingga 100 persen, hanya dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi. Jika tahun 2014 jumlahnya 502 proyek senilai US$800,03 juta, setahun kemudian melesat jadi 1.052 proyek bernilai $628,34 juta.

Data terakhir dari Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (PDF), realisasi investasi Tiongkok sepanjang kuartal pertama 2018 mencapai 529 proyek dengan nilai investasi US$676 juta atau terbesar keempat. Angkanya jauh melampaui Amerika Serikat yang hanya menyumbang 83 proyek dengan nilai US$372,4 juta.

Utang pemerintah Indonesia ke Tiongkok juga lebih besar ketimbang utang ke AS. Per Februari 2018, utang Indonesia ke Tiongkok mencapai US$16,181 juta, sementara Amerika US$12,808 juta.

Lonjakan terbesar terjadi pada tahun pertama pemerintahan Jokowi. Pada 2014, jumlah utang pemerintah Indonesia ke Tiongkok sebesar US$7,869 juta, sementara satu tahun kemudian membengkak jadi US$13,660 juta. Pada periode yang sama, utang ke AS malah berkurang, dari US$11,663 juta menjadi US$10,267 juta.

Kedekatan Indonesia dengan Tiongkok tak bisa terlepas dari visi yang mirip antara dua pemimpin negara: antara "Poros Maritim Dunia"-nya Jokowi dan "One Belt One Road" (sering disebut "Jalur Sutera abad ke-21")-nya Xi Jinping. Keduanya sama-sama fokus pada pembangunan infrastruktur.

'Hanya Ingin Lebih Berimbang'

Dalam derajat tertentu, apa yang dikatakan Jokowi pada Konferensi Asia-Afrika 2015, yang seakan-akan alergi dengan institusi keuangan dari "Barat", hanya retorika. Ia tak pernah benar-benar hendak lepas dari Bank Dunia ataupun IMF, tidak seperti yang dilakukan Presiden Bolivia Evo Morales ketika menendang bokong dua institusi keuangan global itu pada Agustus 2017.

Faktanya, pemerintah masih meminjam uang dari keduanya. Hal ini dikondisikan oleh ambisi infrastruktur pemerintah yang menggebu-gebu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyebut perlu Rp5,519 triliun untuk pembangunan infrastruktur, sementara dana yang tersedia dari APBN hanya Rp1,178 triliun. Sisa itulah yang perlu dicari, dan di antaranya berasal dari utang.

Pada 10 Maret 2017, Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar US$100 juta untuk penyediaan fasilitas air dan sanitasi, jalan, serta transportasi dalam proyek bernama Regional Infrastructure Development Fund (RIDF). Untuk diketahui, pada proyek ini AIIB juga mengucurkan jumlah yang sama.

Bank Pembangunan Asia, yang dalam pernyataan resminya dibentuk demi mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik, menyebut pada 2017 menggelontorkan US$2,034 miliar untuk Indonesia. Sementara Wakil Presiden ADB Bambang Susantono, pada 20 Februari 2018, mengatakan siap mengucurkan kira-kira US$2 miliar per tahun, baik untuk infrastruktur atau non-infrastruktur seperti pengembangan program vokasi dan SDM secara lebih luas.

Menurut Statistik Utang Luar Negeri yang dirilis Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, organisasi internasional terbesar (belum termasuk negara peminjam) yang memberi utang multilateral di Indonesia hingga Februari 2018 adalah IBRD International Bank for Reconstruction and Development. Jumlahnya mencapai US$16,56 miliar dari total US30,93 miliar.

Di luar itu, Jokowi meminta saran dari Bank Dunia, spesifiknya kepada Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves, mengenai apa saja yang mesti pemerintah perbaiki pada sektor ekonomi.

"Kami meminta [pandangan] mengenai outlook ekonomi Indonesia, kekurangannya seperti apa?" kata Jokowi pada 21 November 2017.

Empat bulan sebelumnya, pada 26 Juli 2017, Jokowi memuji Bank Dunia karena telah "membantu kami dalam beberapa hal." Di antara yang paling penting adalah peningkatan struktur dan kualitas pengeluaran fiskal.

"Saya menyampaikan apresiasi mendalam atas kuatnya kerja sama antara pemerintah kami dan Bank Dunia," katanya.

Jokowi juga menilai perlu untuk mengajak Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde ke Rumah Sakit Pusat Pertamina dan Pasar Tanah Abang, medio Februari 2018. Usai pertemuan, Lagarde memuji Indonesia sebagai negara yang punya "kinerja ekonomi dan prospek yang baik."

Dan, tentu saja, pemerintahan Jokowi memoles Bali seharga hampir Rp1 triliun sebagai tuan rumah pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018, yang berlangsung hari ini hingga sepekan ke depan.

Pertanyaannya, mengapa di satu sisi Jokowi merapat ke Tiongkok, tapi di sisi lain masih memberikan kesan positif kepada IMF dan Bank Dunia atau "Barat"?

Natasha Hamilton-Hard dan Dave McRae dari University of Sydney menyimpulkan apa yang dilakukan Jokowi adalah "upaya untuk menyeimbangkan kekuatan."

"Sementara Tiongkok menjadi lebih penting sebagai mitra ekonomi, hubungan dengan Amerika Serikat lebih substansif tentang masalah keamanan... secara resmi, sikap Indonesia adalah mencari ekuilibrium dinamis di antara kekuatan-kekuatan utama," tulis mereka.

Penulis: Rio Apinino

Editor: Fahri Salam