tirto.id - "Kompeni bangsat!"

Teriakan Pitung langsung disambut berondongan peluru yang menembus tubuhnya. Pitung hanya sempat beberapa langkah berlari, sampai akhirnya tersungkur di antara dedaunan di perkebunan karet. AW van Hinne yang merupakan schout atau kepala polisi wilayah Tanah Abang langsung menghampiri tubuh Pitung yang sudah tak berdaya.

"Gua haus, minum...," pinta Pitung kepada Hinne. Lembaran daun hijau yang berisi air diberikan kepada Pitung, sampai momen klimaks itu pun terjadi.

"Allahu Akbar," ucap Pitung sebelum menghembuskan napas terakhir.

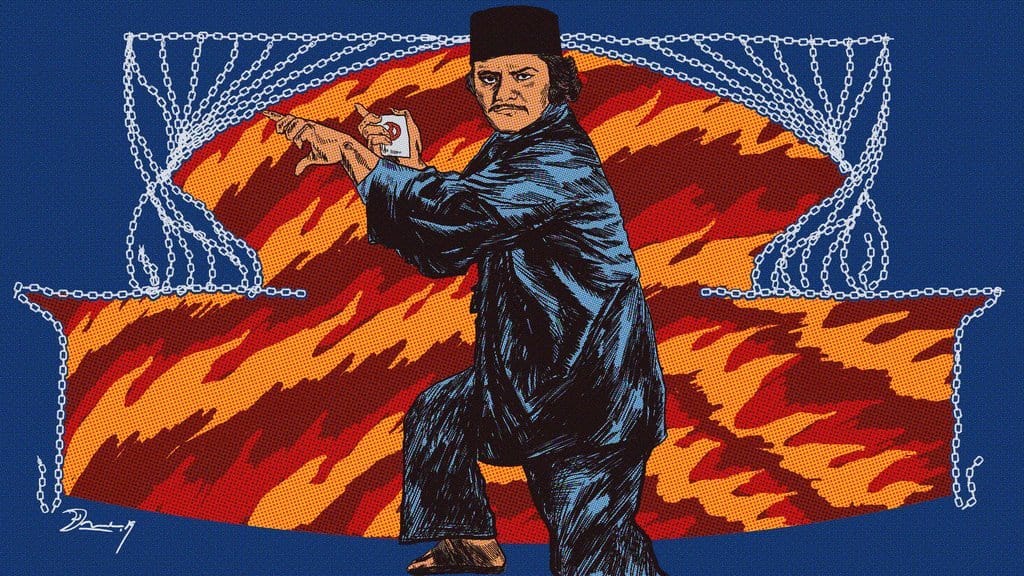

Potongan adegan salah satu film saat detik-detik kematian Si Pitung, sang jagoan Betawi sempat menghiasi layar lebar tahun 1970an ini barangkali masih membekas di kepala banyak orang. Di film itu Pitung digambarkan sebagai sosok yang tampan dan tinggi. Namun, menurut catatan jurnalis Tanu Thr pernah bilang bahwa Pitung bertubuh kecil.

Dicky Zulkarnaen, adalah sosok sang pemeran Pitung. Ayah selebritas Nia Zulkarnaen ini sukses menciptakan imajinasi lain bagaimana tongkrongan sang legenda Betawi. Pitung: yang digambarkan sebagai perampok berhati mulia bertubuh gagah, bermata teduh, bertutur dan berperilaku santun, lembut di satu sisi tapi tegas di sisi lain, bertekad kuat, tidak tempramental, tenang, dan punya senyum manis.

Karakter Pitung membuat Dicky menerima penghargaan Aktor Terbaik Festival Film Indonesia dan melancarkan perjalanan kariernya sepanjang 1970an. Pada dekade tersebut, ia membintangi 54 judul film. Jumlah tersebut membuktikan bahwa ia adalah salah satu aktor Indonesia yang sangat produktif pada masanya. Film Indonesia mencatat, rekan aktor yang populer pada kurun waktu yang sama dengan Dicky, tidak membintangi film sebanyak dia. Benyamin Suaeb membintangi 46 film dan Roy Marten membintangi 35 film.

Sayangnya, nama Dicky nampaknya tak diingat sebagaimana publik mengenang Benyamin atau Roy Marten. Wajah suami selebritas Mieke Wijaya ini sesungguhnya telah muncul di layar kaca pada 1960an, sebelum Benyamin, aktor asal Betawi, jadi terkenal lewat berbagai peran dalam film yang mengangkat serba serbi ibukota seperti Honey, Money, and Djakarta Fair, Berandal-Berandal Metropolitan, Si Doel Anak Betawi, dan Samson Betawi.

Dekade 1960an adalah masa di mana industri perfilman Indonesia sedang lesu-lesunya. Cultural Specificity in Indonesian Film Diversity in Unity (2017) karya David Hanan menyebut bahwa pada era tersebut, industri perfilman dalam negeri pernah mencapai titik paling kritis yakni pada rentang 1965-1969. Pada 1965 cuma ada 15 film indonesia yang dipublikasikan. Tiga tahun setelahnya, hanya ada sembilan film lokal yang diproduksi dalam kurun waktu setahun.

Waktu itu, pemerintah belum menerapkan kebijakan pajak impor film. Yang terjadi justru sebaliknya, film-film dari luar negeri bebas masuk ke Indonesia tanpa sensor dan tanpa pajak. Semangat para sineas lokal pun seperti redup dan tak ada tanda-tanda perjuangan untuk melawan kebijakan pemerintah Orde Baru.

Ini membuat film-film Dicky seperti Kasih Tak Sampai, Asmara Dan Wanita, Kami Bangun Hari Esok, Terpesona, dan Di Balik Tjahaja Gemerlapan; kurang bisa meledak sehingga nama Dicky pun tidak serta merta melejit.

Film Si Pitung dibuat pada awal 1970an (Si Pitung, Si Pitung Beraksi Kembali). Masa kelahiran gerakan dari pelaku industri film lokal untuk maju dalam berkarya. Hanan mencatat bahwa pada masa itu ada desakan untuk mengontrol masuknya film-film impor. Hal ini membuat semangat para pembuat film lokal muncul.

Pada masa itu timbul keresahan terhadap bisnis-bisnis asing yang makin banyak ditemui di Jakarta yang berdampak pada tersingkirnya komunitas Betawi dan terkikisnya nilai-nilai budaya lokal. Para sutradara film mengobati kegelisahan dengan menciptakan karya yang memuat unsur budaya lokal dan Pitung jadi salah satunya.

Dicky tak hanya jadi pahlawan ketika memerankan tokoh Si Pitung. Di dunia nyata, keputusannya untuk terlibat dalam film ini pun nampaknya terjadi pada momen yang tepat, bukan hanya momen guna membuat diri makin terkenal lewat memerankan pria jatuh cinta dalam film drama romantis yang bertujuan mendongkrak popularitas.

Di tengah gelombang film barat dan film romantis, Dicky berupaya mengingatkan publik tentang karakter masyarakat Betawi yang dikisahkan rajin beribadah, mahir silat, menghormati tokoh keagamaan, dan membela mereka yang lemah.

Ia mampu membuat para penonton mengingat aksi-aksi sederhana seperti memberi uang pada petani lansia yang ngos-ngosan setelah mengurus padi. Ia turut menyiratkan perlawanan terhadap penjajah tidak harus dilakukan dengan meluapkan amarah yang berapi-api.

Dari sebanyak 97 film yang dibintangi, Pitung adalah debut Dicky. Tak salah bila dikatakan bahwa Dicky dan Pitung ialah one hit wonder. Setelah Pitung, ia pernah memenangkan Piala Citra lewat peran dalam film Salah Asuhan, drama romantis yang dibuat berdasar novel karya Abdoel Moeis.

Peran Dicky dalam film itu, lagi-lagi mengikuti tren yang ada. Para pelaku film di era tersebut pun punya kecenderungan mengadaptasi karya sastra untuk dijadikan karya film. Dan hal itu dipercaya jadi salah satu jalan agar film bisa laris di pasaran. Contohnya Badai Pasti Berlalu dan Si Doel Anak Betawi.

Kemampuan akting Dicky terasah ketika ia jadi salah satu anggota aktif Teater Populer bikinan sutradara Teguh Karya pada akhir 1960an. Sebuah kelompok teater yang tercipta atas gagasan Sukarno setelah ia mendirikan Hotel Indonesia.

Kelompok teater dibuat dengan tujuan menyemarakkan hotel lewat pertunjukan seni. Pementasan dibuat rutin dan para pemain teater tersebut kelak jadi tokoh terkenal di dunia perfilman misalnya Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Mieke Wijaya, dan juga Dicky.

Dicky wafat tepat hari ini 24 tahun yang lalu pada 10 Maret 1995. Bila ia masih hidup, bisa jadi wajahnya masih tampil di layar lebar seperti rekan-rekan seangkatannya. Bagaimanapun Dicky mampu menempatkan sosoknya yang melekat kuat pada sang legenda Pitung pada layar lebar, sampai akhir hayatnya.

Editor: Suhendra

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id