tirto.id - Isu Wahabi di Nusantara sudah muncul sejak akhir abad 18 dan awal abad 19. Salah satu peristiwa sejarah yang dipicu merembesnya semangat purifikasi Islam yang diduga dipengaruhi oleh ajaran Wahabi adalah Perang Paderi di Minangkabau.

Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, semangat purifikasi Islam lebih massif seiring kian mudahnya transportasi kapal laut dari Hindia Belanda ke tanah Arab berkat dibukanya Terusan Suez (Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim Dalam Sejarah Indonesia, hal. 107). Semangat dan perdebatan tentang purifikasi Islam itulah yang melatari kemunculan organisasi Islam di abad 20, entah yang bercorak modernis dan terpengaruh Rashid Ridha dan Muhammad Abduh di Mesir seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan Al Irsyad, atau gerakan tradisional seperti Nahdhatul Ulama, Al-Ittihad Islamiyah, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

Haji Abdullah Malik Karim Amrullah dalam buku Dari Perbendaharaan Lama menyebut organisasi modern macam Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan Masyumi sering dicap kemasukan faham Wahabi.

"Seketika terjadi pemilihan umum, orang telah menyebut-nyebut kembali yang baru lalu, untuk alat kampanye, nama ‘Wahabi’. Ada yang mengatakan bahwa Masyumi itu adalah Wahabi, sebab itu jangan pilih orang Masyumi. [..] Dan mungkin perkumpulan yang memang nyata kemasukan faham Wahabi seperti Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis dan lain-lain diminta supaya dibubarkan saja."

Pernyataan HAMKA ini menarik untuk diletakkan dalam konteks historis betapa kekuasaan memang kerap main cap. Dan cap Wahabi ini memang mudah dilemparkan, tapi kadang dipakai secara kurang tepat. Kekurangtepatan ini berpangkal dari kenyataan historis bahwa purifikasi Islam tidak hanya disuarakan oleh ajaran Wahabi.

Jika per definisi Wahabi melulu dirumuskan sebagai berarti purifikasi ketauhidan dan ajaran Islam maka Persis, Muhammadiyah dan Al-Irsyad juga Wahabi. Tapi tidak semua gerakan puritan merujuk pada ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab, pencetus gerakan Wahabi.

Metode dakwah yang mengajarkan Wahabi bersifat “gerakan penyebaran ide” yang tidak mengorganisasikan diri. Tak musykil secara penyebaran ide gerakan dapat meresap ke mana saja, termasuk dalam konteks ketauhidan, pada berbagai organisasi.

Soal Khilafiyah dalam Dakwah

Tiar Anwar Bachtiar, mantan Ketua PP Pemuda Persis dalam esainya berjudul Rasyid Ridha, Wahabi, dan Reproduksi Anti-Wahabisme Baru, menyebut dalam dakwahnya Ibn Abdul Wahhab memang menekankan purifikasi akidah Islam dengan membasmi syirik dan bid'ah.

Dalam konteks ini Ahmad Najib Burhani, peneliti LIPI yang juga pengurus PP Muhammadiyah mengakui bahwa dalam tekad purifikasi akidah Muhammadiyah dan Wahabi ada kesamaan. "Hal yang sama antara Muhammadiyah dan Wahabi adalah strick monoteisme yaitu gerakan yang sangat ketat dalam menjaga kemurnian tauhid," ucapnya dikutip dari situs berita milik PW Muhammadiyah Jawa Timur.

Meski sama, ada perbedaan mencolok dari isu dasar yang digagas. Tiar menjelaskan, gerakan Wahabi di Saudi amat berupaya menjauhi urusan politik.

"Mereka cenderung menyerahkan masalah politik kepada penguasa yang memberi perlindungan yang dalam hal ini diperankan oleh raja-raja keluarga Saudi. Sementara itu, isu yang diusung gerakan Reformis Mesir (Rasyid Ridha, Muhammad Abdul dan Jamaludin Al-Afghani) adalah isu Pan-Islam atau Persatuan Islam," kata Tiar.

Pengaruh ini berentetan pada pandangan saat menghadapi perbedaan terutama soal fiqh.

"Abduh menyerukan persatuan antar-mazhab secara pemikiran dengan menawarkan pendekatan perbandingan mazhab dan tarjih dalam masalah-masalah fikih, bukan taklid terhadap mazhab," tulis Tiar lagi.

Di Indonesia, stereotip "Wahabi" dicap sebagai negatif, diidentifikasi sebagai para pendukung kekerasan. Para pengikut setia Ibn Wahab lebih mengindentifikasi diri mereka sebagai Salafi. Masalah muncul saat gerakan ini dinilai terlalu keras dan tanpa kompromi saat dihadapkan dengan masalah khilafiyah (perbedaan pendapat). Keenganan membaurkan diri dengan budaya lokal jadi kritik lainnya.

Atas dasar itulah banyak pimpinan Muhammadiyah atau Persis yang enggan mengaitkan organisasi mereka dengan ajaran Ibn Wahab.

Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, menegaskan konteks dakwah Muhammadiyah berbeda dengan Wahabi. Kata dia, Wahabi menghancurkan tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan syirik secara frontal. Sementara Muhammadiyah dalam beramar makruf nahi munkar lebih mengedepankan prinsip tausiyah, menyampaikan nasehat kebenaran.

Bantahan sama juga ditegaskan oleh Persis. "Asumsi dan pencitraan Persis seperti itu belum tentu benar. Persis hadir bukan untuk memberangus budaya lokal," kata Atip Latifulhayat, pengurus pusat Persis dikutip dari Pikiran Rakyat pada 2012 lalu.

"Wahabi dalam aksinya menampilkan sikap yang radikal dan sikap memusuhi budaya. Sedangkan Persis adalah Persis yang berbeda dengan Wahabi," ucapnya.

Friksi Persis dan Kelompok Salafi

Dibandingkan Muhammadiyah atau Al Irsyad yang cenderung lebih lunak saat berdakwah soal takhayul, bid'ah dan khurafat, Persis lebih agresif dan tanpa kompromi. Wajar jika tudingan Wahabi-Indonesia lebih sering dilekatkan ke Persis tinimbang kepada ormas-ormas lokal lainnya.

Lantas apakah memang betul Persis begitu dekat dengan gerakan Salafi/Wahabi di Indonesia? Jawabannya tidak hitam putih karena relasi Persis dan kelompok Salafi-Wahabi juga dinamis. Malah pada 2007, keduanya sempat saling menyerang satu sama lain, baik lewat buku ataupun media massa.

Awal mula saling serang ini bermula dari itikad baik Persis dan Salafi untuk menggelar dialog bertajuk "Mubahatsah III Pengurus Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat” dengan mengangkat tema “Mengungkap Gerakan Salafy di Indonesia”. Acara itu didasari permintaan jemaat Persis yang sering dituding tidak bermanhaj Salaf oleh Salafiyun.

Dari kalangan Salafi hadir dua tokoh yakni Syaikh Abdul Hakim Amir Abdat dan Syaikh Abu Qatadah. Sedang dari Persis diwakili Ketua Umum PP Persis, Ustadz Shiddiq Amien, Ustadz Aceng Zakaria, Ustadz Amin Djamaluddin, dan Ustadz Utsman Shalehuddin.

Idealnya dialog ini jadi titik temu antara Persis dan Salafi, amun acara berakhir mengecewakan. Dua pembicara Salafi, Abdul Hakim Abdat dan Abu Qatadah, tidak bersedia mengikuti sesi ke-3 dan meninggalkan acara dialog. Padahal pada sesi inilah pemikiran pemikiran-pemikiran dua ustadz Salafi akan dikaji oleh Asatidz Persis.

Laporan acara ini lalu diterbitkan di majalah Risalah (majalah resmi Persis), No. 2, Th. 45, Mei 2007, hlm. 58-67, dengan judul artikel “Kontroversi Manhaj Salafi”.

“Tapi anehnya, pembicara dari Salafi enggan mengikuti sesi ketiga, sehingga membuat semua peserta termasuk pembicara lainnya kesal. Karena itu sama saja dengan membiarkan persoalan menjadi tidak terselesaikan, (hal seperti itu termasuk –pen) sesuatu yang sangat dijauhi oleh para Sahabat (Salaf),” tulis redaksi Risalah.

Isi laporan itu rupanya mengesalkan dua ustadz Salafi yang pulang terlebih dahulu. Setelah itu, di buletin As Salaf edisi Mei 2007, Ustadz Yusuf Syahroni menulis bantahan berjudul, “Ketidakpahaman Tokoh-tokoh Persis Terhadap Manhaj Salaf”. Isi tulisan ini cukup pedas mengkritisi hujjah (dalil atau bukti atau argumentasi) petinggi Persis, khususnya makalah Ketum PP Persis, Sidiq Amien, terkait gerakan Salafi.

Tulisan bantahan ini kemudian dibantah lagi oleh jamaah Persis bernama Abu Hilman Rasyid dalam majalah Risalah edisi Juni 2007. Friksi antara Persis dan Salafi semakin memanas saat Syaikh Abdul Hakim bin Amir Abdat ikut-ikutan mengkritisi polemik ini dalam sebuah buku.

Sosok yang begitu dihargai di kalangan Salafi, sama seperti Yazid bin Abdul Qadir Jawas di lingkup Bogor, ini menulis buku berjudul Al Masaail: Masalah-Masalah Agama yang berjumlah 12 jilid dan banyak jadi rujukan Salafiyun.

Tak tanggung-tanggung, kritik pedas pada petinggi Persis dituliskannya pada Al-Masaail jilid 8. " Ust. Amin tidak menegakkan dan membina perkataannya atas dasar ilmu dan keadilan. Akan tetapi atas dasar kejahilan dan hawa nafsu. Oleh karena itu kita melihat pernyataanya itu tidak berdasarkan Al Quran, Sunnah, tidak juga dari ulama." (Al Masaail 8, hal. 32)

Kalimat itu muncul lantaran ucapan Sidiq Amin yang mengatakan: "Bahwa salaf itu manhaj, jelas itu tidak disalahkan. Tapi yang jadi persoalan itu adalah ketika salaf dijadikan dasar ketiga sesudah Al-Quran dan Sunnah."

Serangan Hakim Abdat dengan sebutan yang keras seperti bodoh, jahil(iyah), dan lain-lain juga menimpa ulama Persis lain, seperti Aceng Zakaria, Amin Djamaluddin, atau Usman Shalehuddin.

Tidak terima ulamanya di-tandzir (didebat dengan keras), seorang tokoh muda Persis, Amin Muchtar, membalas buku dengan buku. Amin menerbitkan buku berjudul Emosi Oknum Salafi yang isinya pun tak kalah keras.

Pendahuluan buku ini dimulai dengan serangan verbal: "Sikap ekslusif - klaim hanya mereka yang paham tentang manhaj salaf - itu barangkali bisa dimaklumi apabila meluncur deras dari seseorang yang bermodalkan semangat juang tinggi tanpa disertai ilmu." (Emosi oknum Salafi, hal. 2)

Menyikapi tulisan Hakim Abdat, Amin menulis begini: “Tampak jelas beliau mulai terpancing situasi yang dianggap menodai harga diri, hingga beliau terhanyut terbawa emosi dalam menyikapi situasi terkini, sehingga tidak konsisten dengan manhaj ilmiahnya sendiri." (Emosi Oknum Salafi, hal. 3).

Tuduhan Kaku dan Keras dalam Problem Sosial

Meski berbeda, Persis dan Muhammadiyah tidak menampakan perlawanan yang begitu keras kepada kelompok Wahabi. Kecenderungannya hubungan dua ormas ini dengan kelompok Salafi kini cenderung akur, banyak pula jamaah Muhammadiyah dan Persis yang menghadiri kajian-kajian Salafi.

"Secara prinsipil ide dasar Persis dan Salafi tidak jauh berbeda hingga akhirnya yang banyak dipersoalkan hanya sebatas persoalan furu’iyyah yang juga di kalangan ulama Salafi sendiri tidak selalu sama seperti masalah jenggot, isbâl, tarawih 2-2 dan 4-4, batas 11 dalam rakaat qiyamul-lain, dan hal-hal sangat kecil lainnya," tulis Tiar dalam esainya berjudul "WAHABI: Antara Stigmatisasi dan Adu Domba Umat Islam".

Soal tuduhan menganjurkan kekerasan, apalagi didakwa sebagai teroris, memang problematis. Tuduhan itu berasal dari sikap keras dan kaku ajaran Wahabi terhadap hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan Islam yang murni, Islam yang ada di zaman kaum Salaf (para pendahulu yaitu sahabat Rasul dan tabi'in atau umat Islam setelah para sahabat Rasul).

"Wahabi bukan teroris, Wahabi antiteror tetapi ajarannya satu digit lagi jadi teroris," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Said Agil Siraj.

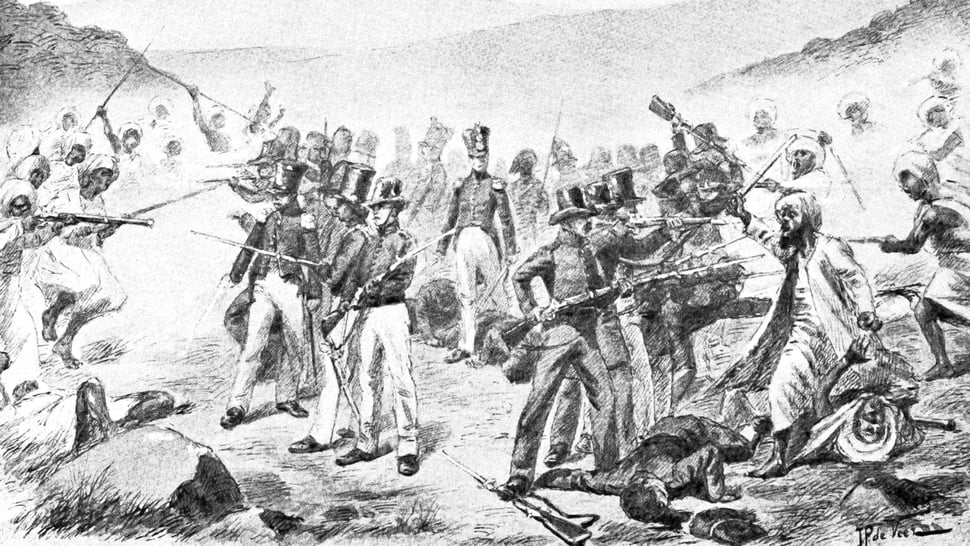

Kesan itu tidak terhindarkan melihat gerak ajaran Wahabi dalam realisme politik di tanah Arab yang bekerjasama dengan Ibnu Saud untuk menentang Kekhalifahan Ottoman Turki yang dianggap dekaden dan jauh dari nilai-nilai kemurnian Islam. Salah satu yang fenomenal adalah serangan terhadap makam suci di Karbala pada 1802.

Ibnu Saud memerintahkan anaknya, Abdul Azis, yang juga cucu Muhammad ibn Abd al-Wahhab (ideolog dan peletak dasar ajaran Wahabi) untuk menyerang Karbala, situs suci bagi umat Syah. Penyerangan diperintahkan dilakukan pada 12 Mei 1802 yang bertepatan dengan 10 Muharam, hari yang dirayakan untuk menghormati kematian Imam Hussein dalam Tragedi Karbala. Makam Hussein pun hancur dalam penyerangan itu (Understanding Islamic Fundamentalism, hal. 71-72)

Gerak Wahabi dalam realisme sejarah politik inilah yang membuat kesan Wahabi sebagai ajaran yang membuka diri pada metode aksi dengan kekerasan -- dalam sejarahnya mula-mula untuk menghentikan pengaruh Ottoman di tanah Arab. Namun jejak kekerasan, dalam kekayaan pemikiran dan ajaran Islam, tidak hanya pernah dilakukan oleh kelompok Wahabi, namun juga kelompok-kelompok lain dalam sejarah Islam.

Tetapi sikap keras terhadap mereka yang dianggap tidak murni mempraktikkan Islam ini yang kerap menjadi problem sosial di akar rumput. Sikap keras dan kaku, jika dilakukan dengan tiba-tiba tanpa mengindahkan tata nilai di sebuah masyarakat, yang di beberapa tempat memicu polemik. Salah satu contohnya terjadi dalam penolakan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di wilayah Kelurahan Tanah Baru (baca: Mereka Kompak Menolak Wahabi).

Ideologi, iman, gagasan bahkan ajaran agama tidak bisa dienyahkan juga tak boleh dikriminalisasi, termasuk Wahabi sekali pun. Tetapi friksi di akar rumput memang tidak terhindarkan ketika sebuah ide disebarkan dengan tanpa kompromi dan tidak mengindahkan nilai-nilai yang menjadi lazim di sebuah kawasan.

Perdebatan, betapa pun kerasnya, seperti yang terjadi dalam polemik tokoh Persis dengan tokoh Salafi di atas, merupakan tradisi yang bagus. Bagaimana perbedaan dihayati dengan cara-cara intelektual yang bisa menumbuhkan tradisi dialog. Dialog dan debat inilah yang patut dikembangkan.

Penulis: Aqwam Fiazmi Hanifan

Editor: Zen RS