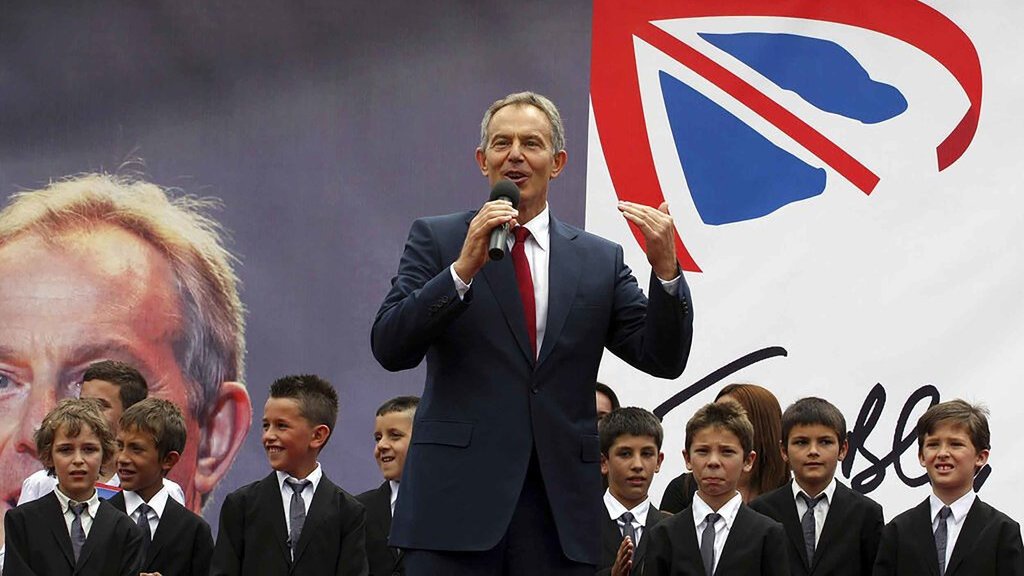

tirto.id - Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menginisiasi pertemuan peracik kebijakan luar negeri AS dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair pada 27 Agustus 2025, di Gedung Putih. Pertemuan itu membahas suatu proposal menyoal pascaperang yang digarap Tony Blair untuk resolusi Palestina-Israel, bernama: Gaza International Transitional Authority (GITA).

Seturut pemberitaan Times of Israel, yang menyebut mendapat salinan soal rencana pembentukan GITA, Kushner digadang-gadang sebagai pihak yang menugaskan Blair untuk menggarap rencana GITA melalui Tony Blair Institute for Global Change (TBI). Khuser sempat memegang status sebagai Penasihat Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, pada masa kepemimpinan pertama Trump. Posisi tersebut kini diambil alih oleh kerabat Trump, Steve Witkoff.

GITA akan menjadi otoritas transisi di Gaza diklaim sebagai otoritas pemerintahan yang mendapat dukungan Dewan Keamanan PBB dan negara-negara Timur Tengah. Otoritas ini disebut memimpin transisi pemerintahan dari Palestine Authority atau PA yang dipimpin Mahmoud Abbas kepada pihak eksternal yang diketuai Tony Blair.

Setelah ada momen eskalasi Israel-Palestina mereda, otoritas transisi di Gaza tersebut diklaim bakal menyerahkan kendali pemerintahan kembali kepada Palestina.

"GITA akan bertindak sebagai otoritas politik dan hukum tertinggi bagi Gaza selama masa transisi," ungkap dokumen soal badan itu yang dikutip Times of Israel.

Badan otoritas transisi itu bakal memiliki dewan yang terdiri 10 anggota. Mereka adalah satu perwakilan Palestina yang berkualifikasi, pejabat senior PBB, tokoh-tokoh internasional terkemuka dengan pengalaman eksekutif atau keuangan, hingga representasi kuat dari perwakilan negara muslim. Badan ini diklaim pula bakal berisikan Palestinian Executive Authority atau Otoritas Eksekutif Palestina, yang pimpinannya ditentukan oleh Blair.

Masih merujuk dokumen pembentukan GITA, dewan tersebut mengampu tugas mengeluarkan keputusan yang mengikat, menyetujui undang-undang, penunjukan otoritas, sampai memberikan arahan strategis, yang diklaim bakal disupervisi Dewan Keamanan PBB.

Dalam level keamanan, GITA memiliki otoritas untuk mengamankan ancaman dalam maupun luar negeri akibat provokasi kelompok bersenjata. Badan transisi otoritas bakal didukung pasukan keamanan eksternal yakni International Stabilization Force. Adapun gerakan perlawanan atas Israel sejauh ini didominasi oleh gerakan Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah atau Hamas. Militansi perlawanan Hamas mulai dari serangan militer sampai propaganda politik.

"Pasukan ini memastikan integritas perbatasan, mencegah kebangkitan kelompok bersenjata, melindungi operasi kemanusiaan dan rekonstruksi, serta mendukung penegakan hukum lokal," demikian pernyataan rencana tersebut.

Blair dalam meyakinkan negara Timur Tengah, dikabarkan telah melangsungkan pertemuan dengan pimpinan Arab Saudi, Qatar, dan Mesir. Untuk dua negara yang pertama disebut, restu perlu didapat Blair, seiring Israel sempat memborbardir Qatar pada pekan kedua September ini.

Bagi Arab Saudi, Qatar merupakan sekutu strategis, dan bagi Blair, peranan Arab Saudi menentukan terealisasinya GITA.

Blair juga disebut sudah bertemu Mahmoud Abbas untuk menerangkan proposal GITA. Namun, menurut sumber The Independent, belum ada salinan proposal GITA yang diterima Palestine Authority.

Omar Awadallah, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Otoritas Palestina mengatakan, “Kami siap terlibat dengan itikad baik, namun Gaza adalah bagian integral dari Negara Palestina. Kami tidak akan menerima rencana apa pun yang membahas Gaza sebagai investasi real estate atau keuangan bagi perusahaan asing di mana warga Palestina tidak hadir,” katanya.

“Satu-satunya harapan adalah rakyat kami dan hukum internasional. Rencana apa pun yang tidak didasarkan pada hal itu batal demi hukum,” lanjut kata Awadallah.

Skeptis Terhadap Netanyahu

Dosen hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI) Agung Nurwijoyo mengatakan, kepentingan pembentukan otoritas transisi di Gaza atau GITA secara implisit merupakan hasil Deklarasi New York 2025, yang beririsan dengan Sidang Majelis Umum PBB ke-80. Dia mewanti-wanti pembentukan GITA ini mesti mendapat sepenuhnya restu dari PBB.

Sebab, ada unsur penggunaan militer dalam operasional badan otoritas transisi itu, yang bisa saja memperuncing eskalasi antara Palestina dan Israel. Dia menambahkan, jangan sampai GITA jangan berujung sebagai tameng bagi Israel untuk terhindari dari serangan gerakan militan. Keamanan Palestina juga mesti dijamin, sehingga tidak boleh ada penggunaan kekuatan militer di Gaza dan Tepi Barat.

Agung menekankan sulit untuk memastikan PM Israel, Benyamin Netanyahu, tunduk pada tekanan otoritas transisi. Ini tidak terlepas dari watak dan strategi hard power yang selama ini dilakoni Netanyahu.

“(GITA) ini juga bisa jadi bentuk jaminan agar Israel menarik mundur pasukannya. Tapi ini semua bisa juga hanya di atas kertas, jika melihat pola Netanyahu yang menginginkan perang abadi [dengan Palestina]. Karena genosida yang dilakukan Israel ini dimaknai untuk menjaga politik domestik Israel. Karena Netanyahu ingin survive di politik dalam negerinya sehingga serangan terus dilakukan ke Gaza,” kata Agung kepada Tirto, Senin (29/9/2025).

Sarat kepentingan negara barat

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, malah skeptis dengan proposal GITA yang dikomandoi negara Barat dapat menekan eskalasi Palestina-Israel. Menurutnya, GITA adalah instrumen penguncian, bukan solusi yang menguntungkan sepenuhnya bagi Palestina untuk keluar dari genosida Israel.“Bagi Barat, ini cara untuk mengatur ulang Gaza tanpa menyentuh akar konflik. Mereka ingin stabilitas yang bisa dikendalikan, bukan keadilan yang menuntut pertanggungjawaban. Dengan dalih rekonstruksi, Barat bisa menghindari tanggung jawab atas pembiaran genosida, sambil menciptakan struktur teknokratik yang steril dari politik perlawanan,” kata Virdika kepada Tirto, Senin (29/9/2025).

Bagi Israel, kata Virdika, proposal Blair itu tak ubanya ingin menunjukkan kemenangan naratif. Sebab melalui otoritas transisi, Israel memungkinkan untuk mengatakan bahwa Gaza sedang “dibantu,” bukan “dijajah.” Di sisi lain, gerakan militansi yang selama ini menghantam Israel berpotensi besar dilucuti. Gita tak ubahnya dianggap perpanjangan preseden buruk dari konsensus Oslo pada medio 1993.

“Hamas disingkirkan, otoritas Palestina dilemahkan, dan yang muncul adalah struktur transisi yang tidak punya akar politik. Ini bukan transisi, ini penguncian ulang dengan wajah baru, yang ingin mengatur ulang Gaza pasca-pembantaian, tanpa menyentuh akar konflik seperti pendudukan, blokade, dan impunitas Israel,” kata dia.

Arah GITA itu bisa dianalisis dari siapa orang di balik badan otoritas transisi. Tony Blair disebut Virdika bukan figur netral. Blair dinilai simbol dari intervensi liberal yang gagal, mulai dari keterlibatan Inggris di konflik Irak hingga Afghanistan.

“GITA beroperasi dengan logika manajemen, bukan keadilan. Ia ingin mengganti aktor, bukan mengakui hak. Otoritas Palestina dilemahkan karena dianggap tidak efisien. Maka yang muncul adalah struktur transisi yang dikendalikan dari luar, dengan dalih stabilisasi, tapi tanpa mandat rakyat Gaza,” ujarnya.

Sehingga, katanya, gerakan seperti kelompok Fatah maupun otoritas internal Palestina yang terafiliasi dengan Fatah mesti bisa menambal Hamas, jika memang dilucuti nantinya. Sayangnya, Wakil Menteri Luar negeri untuk Otoritas Palestina yang akan “beritikad baik” seperti diuraikan di atas menunjukkan kontra narasi dan kontraproduktif.

Virdika menekankan bahwa badan otoritas transisi semestinya dimaknai Fatah sebagai entitas yang tidak lahir dari rakyat Gaza, tidak berbasis pada hak politik, dan tidak menyentuh akar konflik. Sebab, yang akan ditawarkan bukan bersifat kompromi, melainkan hanya konsesi, yang ujungnya memperkuat narasi bahwa Palestina bisa dikelola tanpa Palestina.

“Bahwa Gaza bisa direkonstruksi tanpa perlawanan. Bahwa stabilitas bisa dibeli dengan penghapusan sejarah. Jadi, respons Fatah harus dibaca bukan sebagai solusi, tapi sebagai gejala. Ia menunjukkan betapa dalamnya krisis representasi di tubuh Palestina sendiri, dan betapa kuatnya tekanan internasional untuk menciptakan “Palestina yang bisa diajak bicara”—bukan Palestina yang menuntut keadilan,” ujar Virdika.

Penulis: Rohman Wibowo

Editor: Alfons Yoshio Hartanto

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id