tirto.id - “Naikkan IQ Anda dan hoax akan turun,” demikian diungkap pengajar Filsafat UI dan pemerhati politik, Rocky Gerung. Dalam program Indonesian Lawyer Club yang mengangkat topik “Halal-Haram Saracen”, Rocky memberikan opininya terkait hoax.

Dari kacamatanya, hoax dapat tumbuh subur dengan dukungan kurangnya literasi masyarakat dalam memilah kebenaran yang disodorkan aneka media massa. Karena itulah, pada pernyataan penutup, ia menyugesti khalayak untuk menaikkan kemampuan akal sehat, atau dalam bahasanya, “naikkan IQ”, guna menangkal pengaruh hoax.

Baca juga: Mengapa Kita Suka Hoax

Program TVOne yang mengudara 29 Agustus silam ini sempat mengundang perhatian di dunia Twitter dengan tagar #ilcsaracen. Kata-kata Rocky pun dikutip dan disebarkan warganet di media sosial tersebut. Lantas, benarkah bahwa kemampuan kognitif seseorang berpengaruh terhadap cara pandang atau perilakunya saat memilah dan menyerap kebenaran?

Asal-Usul Tes IQ

Tes IQ jamak dilakukan untuk berbagai kepentingan. Mulai dari penilaian kecerdasan siswa sampai keperluan penelitian tentang perilaku manusia dalam kehidupan sosialnya. Dalam situs Verywell dituliskan, tes intelegensia ini diperkenalkan pertama kali oleh psikolog Perancis, Alfred Binet pada awal 1900-an. Pemerintah Perancis saat itu meminta sang psikolog untuk menentukan siswa-siswa mana saja yang mengalami kesulitan belajar di sekolah. Dengan demikian, mereka yang kesulitan belajar dapat diberikan pendampingan khusus.

Binet dan rekannya, Theodore Simon, kemudian membuat tolok ukur psikometri untuk menguji kemampuan siswa yang terkait beberapa hal seperti atensi, memori, dan memecahkan masalah. Ketika standar pengukuran Binet-Simon dibawa ke AS, psikolog Stanford University pun membuat penyesuaian dengan memakai sampel partisipan warga Amerika. Standar tes yang telah disesuaikan ini lantas menjadi patokan tes intelegensi di AS dan dikenal dengan nama Stanford-Binet Intelligence Scale.

Skala kecerdasaan Stanford-Binet bukanlah satu-satunya standar yang dipakai untuk mengukur IQ. Psikolog Amerika, David Wechsler kemudian mengembangkan instrumen pengukuran kecerdasan yang baru. Senada Binet, Wechsler melibatkan kemampuan mental dalam pengukuran kecerdasan seseorang, termasuk kemampuan berpikir rasional dan menghadapi situasi di lingkungannya. Pengukuran versi Wechler ini dirilis tahun 1955 dan dikenal dengan Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS).

Mengingat cara mengukur kecerdasan anak-anak dan orang dewasa berbeda, Weschler pun merilis tes khusus untuk anak yang dikenal dengan Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) dan Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI). Tes untuk orang dewasanya kini telah direvisi dan dikenal dengan WAIS-IV.

Ada empat area utama dalam WAIS-IV: verbal comprehension index, perceptual reasoning index, working memory index, dan processing speed index. Skor dalam subtes WAIS-IV dikatakan berguna untuk mengidentifikasi kesulitan belajar seseorang.

Sudah barang tentu sebuah penelitian memiliki keterbatasan. Binet mengakui, intelegensi merupakan konsep yang begitu luas dan tidak cukup diukur dengan angka tunggal. Ia bahkan menekankan, intelegensi dipengaruhi oleh banyak faktor, berubah seiring waktu, dan hanya bisa dikomparasi dengan anak-anak berlatar belakang serupa.

Bias Budaya dalam Pengukuran Kecerdasan

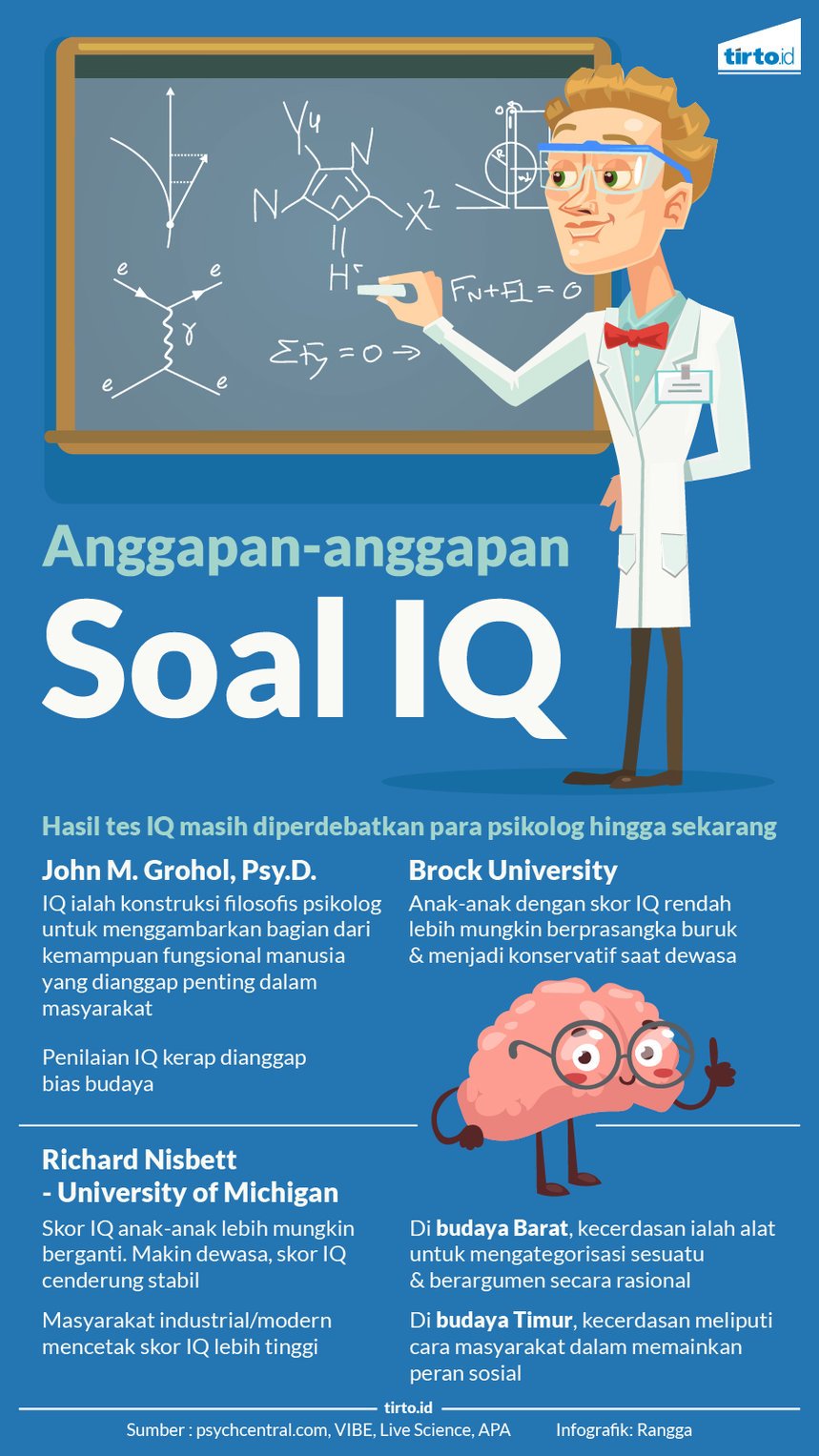

Terkait perbedaan skor IQ ini, ada beberapa perspektif menarik tentang hal-hal yang memengaruhinya. Pertama, dari perspektif budaya. Dalam situs American Psychological Association, dimuat sejumlah pendapat pakar psikologi yang menyatakan bahwa terdapat bias budaya dalam pengukuran kecerdasan. Mayoritas standar pengukuran datang dari Barat, lengkap dengan indikator-indikator yang disetel berdasarkan sampel-sampel masyarakat di sana.

Apakah ini berpengaruh terhadap cara pandang mengenai kecerdasan secara umum?

Jawabannya, ya menurut Richard Nisbett, PhD., profesor psikologi dan direktur pada Culture and Cognition Program dari University of Michigan. Nisbett berargumen budaya Asia Timur dan Barat telah berkontribusi terhadap perbedaan pemahaman mengenai kecerdasan.

Orang-orang Barat dikatakannya melihat intelegensi sebagai alat bagi seseorang untuk melakukan kategorisasi dan modal untuk berpikir secara rasional. Sementara di Timur, kecerdasan terkait dengan kemampuan seseorang untuk memainkan perannya dalam kehidupan sosial dan memahami kompleksitas yang ada di masyarakat.

Pendapat Nisbett ini senada dengan argumen peneliti-peneliti dari National Chi-Nan University, Taiwan. Menurut mereka, orang-orang keturunan Cina memandang intelegensi terkait dengan pemahaman dan hubungan dengan orang lain, termasuk kapan seseorang memperlihatkan dirinya cerdas dan kapan tidak memperlihatkannya.

Meski berada dalam suatu konteks budaya yang sama, tak serta merta pula orang memiliki level kecerdasan serupa. Kaiping Peng, PhD, psikolog dari University of California, Berkeley, yang sempat bekerja sama dengan Nisbett beropini, terlalu simplistis jika mengira orang yang berada dalam satu konteks budaya akan mengamini sepenuhnya nilai-nilai budaya yang ada. Menyadari hal ini, bukan hal tidak mungkin untuk menemukan perbedaan level intelegensi pada orang-orang dalam satu budaya yang sama.

Pandangan Peng ini mencoba meruntuhkan stigma-stigma soal kecerdasan yang sering kali ditemukan. Ada yang mengaitkan faktor genetika dengan kecerdasan. Ambil contoh, stigma orang Asia yang pakar dalam bidang matematika. Hanya karena ia berdarah oriental, apakah berarti ia pasti mencetak skor tinggi di bidang tersebut? Tentunya tidak. “Budaya bukan cuma soal ras, kebangsaan, atau kategori sosial lain—budaya adalah suatu bentuk pengalaman,” demikian dinyatakan Peng.

Konsep kecerdasan yang tidak senada dengan patokan Barat juga diungkapkan Robert Serpell, PhD. Penulis buku The Significance of Schooling: Life-Journeys in an African Society (2010) mengungkapkan dalam tulisannya bahwa konsep nzelu di Zambia sejalan dengan konsep kecerdasan dalam terminologi Barat.

Bagi masyarakat A-Chewa di Zambia, seorang anak yang memiliki nzelu prima merupakan anak yang tidak hanya pintar (chenjela), tetapi juga dapat dipercaya (khulupilika), mau mendengarkan, mengerti, dan patuh (mvela), cekatan (changu), dan bisa bekerja sama dengan orang lain (mvana ndi anzake).

Lain lagi dengan perspektif Patricia Greenfield, PhD. dari University of California, Los Angeles. Perempuan ini menilai, pada konteks masyarakat yang anak-anaknya yang mampu mengakses sekolah formal, kemampuan mengorganisasi lebih tinggi dibanding anak-anak yang tak bersekolah formal. Ini perkara kebiasaan menurut Greenfield.

Ia juga menambahkan, anak-anak yang berkebiasaan menonton televisi, film, dan video pun mencetak skor kecerdasan dari aspek visual yang lebih tinggi. Sedangkan mereka yang datang dari budaya mengonsumsi media yang lebih menekankan verbal akan lebih unggul skornya dalam aspek kebahasaan.

Perubahan Skor IQ

Faktor berikutnya yang mempengaruhi perbedaan skor IQ adalah usia. Nisbett berpendapat, semakin bertambah umur seseorang, semakin stabil skor IQ-nya. Perubahan skor IQ lebih mudah ditemukan ketika kanak-kanak.

Pendapat Nisbett ini pun diamini Stephen Ceci, profesor bidang Psikologi Perkembangan dari Cornell University, AS. Menurut sebuah studi yang dikutip Ceci, perubahan skor IQ dapat berubah seiring pertambahan usia. Skor IQ 33 remaja yang didapati saat mereka berusia 12-16 tahun ternyata berbeda dengan skor IQ yang didapatkan dari tes 4 tahun kemudian.

Ceci berargumen, peran sekolah dapat memengaruhi perubahan skor IQ ini. Pasalnya, pelajaran-pelajaran di sekolah membantu siswa untuk melakukan taksonomi atau pengkategorian sesuatu. Kemampuan pengkategorian ini merupakan salah satu komponen yang menciptakan perbedaan skor para partisipan tersebut.

Selain itu menurut Nisbett, rata-rata skor IQ orang bertambah 3 poin setiap dekade. Contohnya, IQ rata-rata orang usia 20 pada 1947 lebih rendah 18 poin dibanding IQ rata-rata orang usia yang sama pada 2002. Hal ini bisa saja terjadi karena pengaruh kebiasaan, gaya hidup, atau paparan teknologi sebagaimana disampaikan Greenfield tadi.

Baca juga: Kebiasaan yang Membuat Kemampuan Otak Menurun

Kaitan Skor IQ, Prasangka Buruk, dan Hoax

Walaupun indikator kecerdasan masih diperdebatkan, banyak peneliti yang tetap menggunakan patokan IQ dan mengaitkannya dengan perilaku orang-orang. Salah satunya adalah hasil studi Hodson dan Busseri dari Brock University. Dalam tulisan yang dimuat di jurnal Psychological Science tahun 2012, mereka berargumen bahwa anak-anak dengan skor IQ rendah berpotensi menjadi pribadi yang konservatif dan memiliki prasangka buruk terhadap orang-orang di luar kelompoknya.

Dalam konteks anak-anak di Inggris, Hodson dan Busseri menemukan, kemampuan intelegensi umum yang rendah pada masa kanak-kanak dapat berkaitan dengan sikap rasisme ketika dewasa. Efek ini disebabkan oleh ideologi konservatif yang dicekokkan kepada mereka melalui berbagai cara.

Sementara dari studi terhadap sampel di AS, ditemukan bahwa rendahnya kemampuan mengabstraksi berpengaruh terhadap prasangka anti-homoseksual. Hal ini bisa didorong oleh adanya otoritarianisme dan kurangnya interaksi antar-kelompok di sana. Edukasi dan status sosial ekonomi pun berpengaruh terhadap sikap penuh prasangka yang ditemukan dalam objek-objek studi mereka.

Ketika orang telah memegang prasangka tertentu, besar kemungkinannya untuk menyortir informasi mana yang sesuai dengan keyakinannya. Begitu lingkungan sekitar terus menerus mendoktrinasinya untuk membenci suatu kelompok, individu, atau ideologi, ia akan cenderung menutup telinga terhadap kebenaran di luar yang diyakininya.

Hal ini lantas berpotensi membuatnya menyerap informasi apa pun yang mendiskreditkan kelompok yang dibencinya, tidak terkecuali informasi yang sifatnya hoax. Daya kritisisme yang tumpul bisa jadi terkait dengan kemampuan kognitif mereka untuk mencapai pemahaman tentang aneka perspektif di dunia.

Baca juga: Bagaimana Meyakinkan Orang Saat Menyodorkan Fakta Tak Mempan

Penulis: Patresia Kirnandita

Editor: Maulida Sri Handayani

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id