tirto.id - Sebuah studi pada 2015 lalu mengungkap kalau suhu di bumi naik 2 derajat Celsius setelah masa pra-industrial. Studi lain menyebut es di samudera Artik terus mencair setiap tahunnya, menyebabkan permukaan air laut makin tinggi. Temuan paling baru menggambarkan bagaimana air dari Samudera Atlantik sudah naik ke Samudera Artik.

Polutan bekas sampah industri manusia bahkan sudah sampai ke palung terdalam dunia, di Filipina, dan tentu saja berdampak pada biota laut dalam. Semua hal di atas adalah studi-studi yang menguatkan kesimpulan ihwal pemanasan global, bahwa manusia dan segala ulahnya, terutama di sektor industrial, telah menyebabkan bumi semakin panas dan berdampak buruk pada lingkungan.

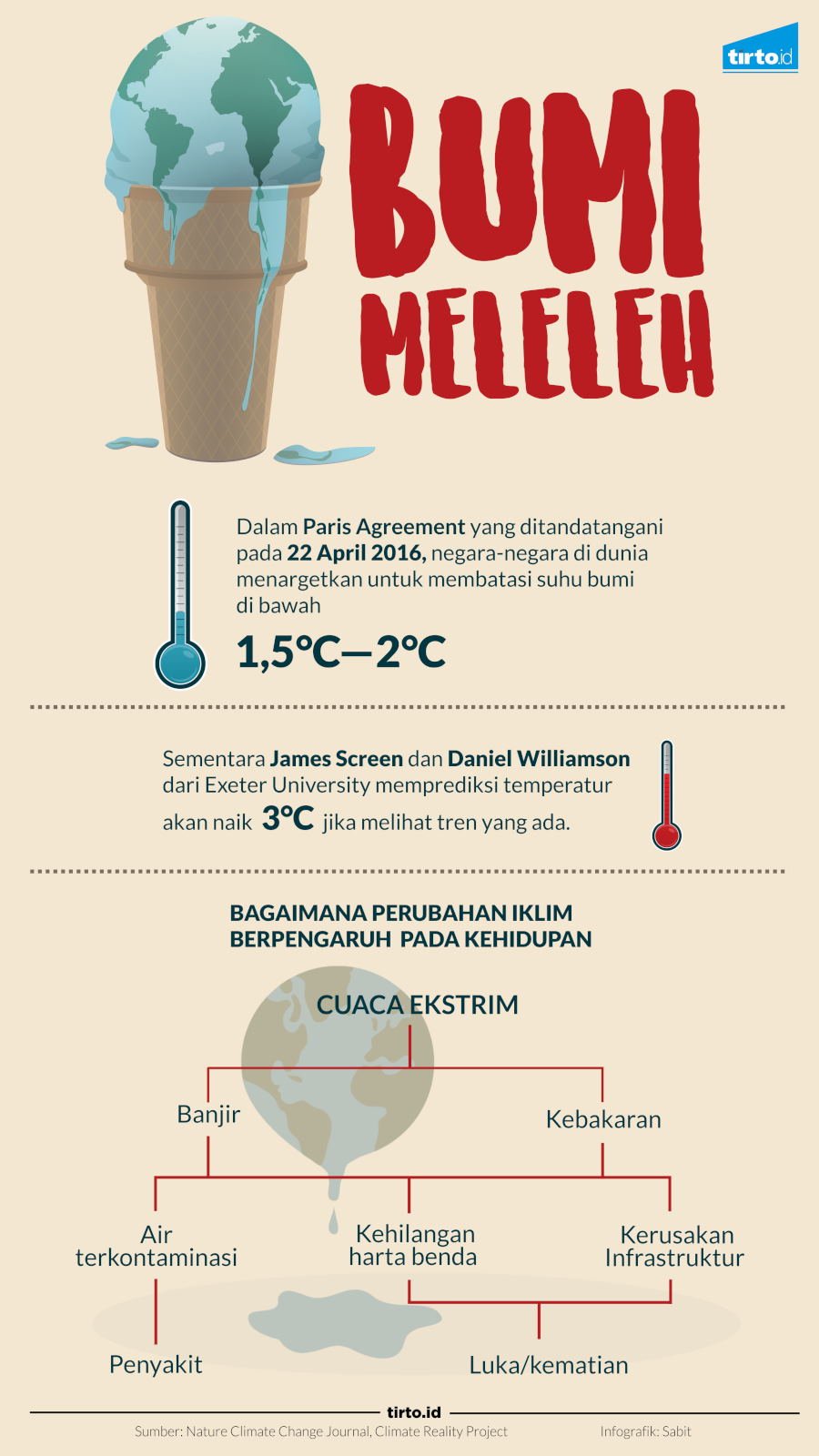

Merespons hal itu, para pemimpin dunia berbondong-bondong mendatangi Paris pada 2015 lalu untuk membentuk sebuah aturan yang bisa mengatasi masalah tersebut. Pertemuan itu melahirkan Perjanjian Paris.

Perjanjian itu bertujuan membatasi kenaikan suhu bumi—yang dikaitkan dengan peningkatan kerusakan ekonomi dari terciptanya gurun, kepunahan hewan dan tumbuhan, gelombang panas, banjir dan meningkatnya permukaan air laut.

Hampir 200 negara hadir di sana. Perjanjian itu resmi disahkan oleh 109 negara yang mewakili 76 persen pihak pendukung. Mereka bersepakat perjanjian itu adalah upaya penting untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Salah satu di antara mereka adalah Barack Obama, Presiden Amerika Serikat saat itu. Ia bahkan berkomitmen AS akan berusaha menurunkan emisi karbonnya hingga 18 persen.

Kala itu, AS memang jadi salah satu negara yang paling getol mengampanyekan perjanjian ini. Mereka sadar bahwa komitmen menjaga lingkungan perlu dibawa ke ranah politik.

Namun, masalahnya tak semua orang menerima bahwa teori pemanasan global dan isu perubahan iklim adalah sebuah keniscayaan. Sebagian orang tersebut tak yakin kalau dunia sedang berubah karena ulah manusia. Presiden Amerika Serikat yang sekarang, Donald J. Trump, ialah salah satunya.

“Aku bukan orang yang percaya pada pemanasan global, aku tak percaya pada pemanasan global yang direkayasa manusia itu. Tahun 1920, media-media ramai memberitakan tentang pendinginan global, sekarang mereka bicara tentang pemanasan global. Aku tak percaya.”

Kalimat itu keluar dari mulut Trump bahkan sebelum ia menjadi calon presiden Amerika Serikat. Pernyataan bernada serupa dengan struktur kalimat berbeda kembali diulangnya saat kampanye. Lalu, terpilihlah ia menjadi presiden.

Obama meyakini bahwa pemanasan global adalah persoalan paling penting, bukan hanya bagi warga Amerika, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Oleh Trump, pemikiran Obama ini dianggap sebagai analisis lemah. Menurutnya, pemanasan global hanya rekayasa Cina untuk membuat AS tak lagi kompetitif di pasar. Intinya, Trump tak yakin kalau data-data yang menunjukkan perubahan iklim adalah sebuah kebenaran. Ia menuding isu itu sebagai berita bohong.

Lontaran sikapnya pada isu tersebut kemudian diejawantahkannya dengan kebijakan mundur dari Perjanjian Paris. AS menjadi negara selanjutnya setelah Suriah dan Nikaragua yang tidak meyakini poin-poin dalam perjanjian tersebut.

"Untuk memenuhi kewajiban serius saya ke Amerika Serikat dan warganya, AS akan menarik diri dari kesepakatan iklim Paris (Perjanjian Paris),” kata Trump seperti dikutip The Guardian. Ia berharap bisa menegosiasi ulang kesepakatan itu dan memasukkan poin-poin baru yang lebih menguntungkan AS.

Trump merasa isi perjanjian perjanjian itu akan merugikan AS dan menguntungkan negara-negara maju lainnya. Menurutnya, perjanjian itu akan berdampak pada para pekerja dan pembayar pajak di AS, menyebabkan banyak orang akan kehilangan pekerjaan dan pabrik-pabrik tutup. “Itu tak akan terjadi selama aku jadi Presiden, maaf saja,” kata Trump.

Dia menambahkan: "Saya terpilih mewakili warga Pittsburgh, bukan Paris."

Niat negosiasi Trump langsung mendapat respons Italia, Prancis dan Jerman. Tiga negara maju itu mengeluarkan sebuah pernyataan bersama segera setelah pidato Trump yang menyebut perjanjian tersebut tidak dapat dinegosiasikan kembali.

Sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar kedua di dunia, keputusan AS ini berpotensi akan menghentikan upaya internasional untuk mengatasi pemanasan global yang berbahaya. Seperti yang bisa diperkirakan jauh-jauh hari, tentu saja keputusan itu jadi penentangan luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Kanselir Jerman Angela Merkel kecewa dengan keputusan Trump, kata juru bicaranya, Steffen Seibert. “Sekarang, kami akan bekerja lebih giat dari sebelumnya untuk membuat kebijakan global yang akan “ menyelamatkan dunia,” tambah Seibert dalam kicauannya.

Emmanuel Macron bahkan punya peringatan lebih keras pada Trump. “Jangan keliru pada iklim; tak ada rencana B karena tak ada planet B,” tegasnya.

Dari dalam negeri, ketidaksetujuan itu juga marak menyerbu Trump. Bernie Sanders, senator sayap kiri yang kalah dalam kontestasi capres Partai Demokrat di tangan Hillary Clinton, menyebut gerakan Trump sebagai aib internasional dan “turunnya Amerika Serikat dari tahta negara-negara pemimpin”. Sementara Barack Obama menyebut administrasi kepresidenan baru telah bergabung dengan “bangsa-bangsa kecil yang menolak masa depan”.

Menurut analisis The Guardian, keputusan Trump menarik AS dari Perjanjian Paris didalangi oleh para senator partainya yang adalah anak kesayangan perusahaan-perusahaan minyak raksasa. Lain dari itu, keputusan politik itu juga dikaitkan dengan sifat ultra-nasionalis yang jadi karakteristik kepemimpinan Trump.

Namun, terlepas dari alasannya, banyak pihak yang meramalkan keputusan ini akan jadi bom waktu sendiri bagi AS di hari kemudian. Ketika semua negara bergerak dengan kebijakan-kebijakan yang pro-lingkungan, mau tak mau AS akan terdesak sendiri untuk bisa mengikuti.

Penulis: Aulia Adam

Editor: Maulida Sri Handayani

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id