tirto.id - Sabtu, 8 Desember 2018, sekelompok masyarakat dari berbagai golongan melakukan pawai akbar di Jakarta. Dalam pawai tersebut, mereka mendorong pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Selain pawai, desakan pengesahan RUU P-KS juga dilakukan melalui media sosial. Di Twitter, #sahkanruupks sempat menjadi kiriman terpopuler.

Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan, Anita Dhewy, menganggap bahwa saat ini pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah sangat mendesak, apalagi setelah korban-korban pelecehan seksual di Indonesia mulai berani bersuara setelah adanya gerakan “me too” yang populer di dunia.

“Ini sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk membuat wakil rakyat untuk segera bergerak, karena ini sudah 2018, sementara tahun 2019 masa jabatan mereka sudah selesai. Ini sudah mendesak sekali,” ujar Anita.

Anita menyayangkan tindakan pemerintah yang peduli hanya saat masalah kekerasan seksual muncul. Bagi Anita, aturan-aturan yang ada saat ini belum cukup untuk memberikan keadilan bagi korban.

“Misalnya di KUHP yang sering jadi rujukan untuk pelaporan. Di KUHP itu kan hanya mengatur perkosaan ya, dan di KUHP sendiri itu perkosaan masuk di bab tentang kesusilaan, bukan tindakan terhadap kejahatan kemanusiaan. Jadinya ketika itu dipandang sebagai urusan kesusilaan, melihatnya bukan kepentingan penyintas yang diutamakan,” tutur Anita.

Pendapat Anita tersebut senada dengan Ketua Perempuan Mahardhika, Ika Mutiara Pratiwi. Dia mengatakan bahwa status darurat kekerasan seksual yang ada sejak tahun 2014 tak pernah lekang.

“Nah ini landasan yang pertama. Landasan yang kedua adalah banyak dari pelaku adalah orang terdekat korban. Jadi kita mau konter asumsi-asumsi yang tidak berdasar yang beberapa kali disampaikan anggota DPR,” ujar Ika.

Angka Kekerasan Seksual di Indonesia Tinggi

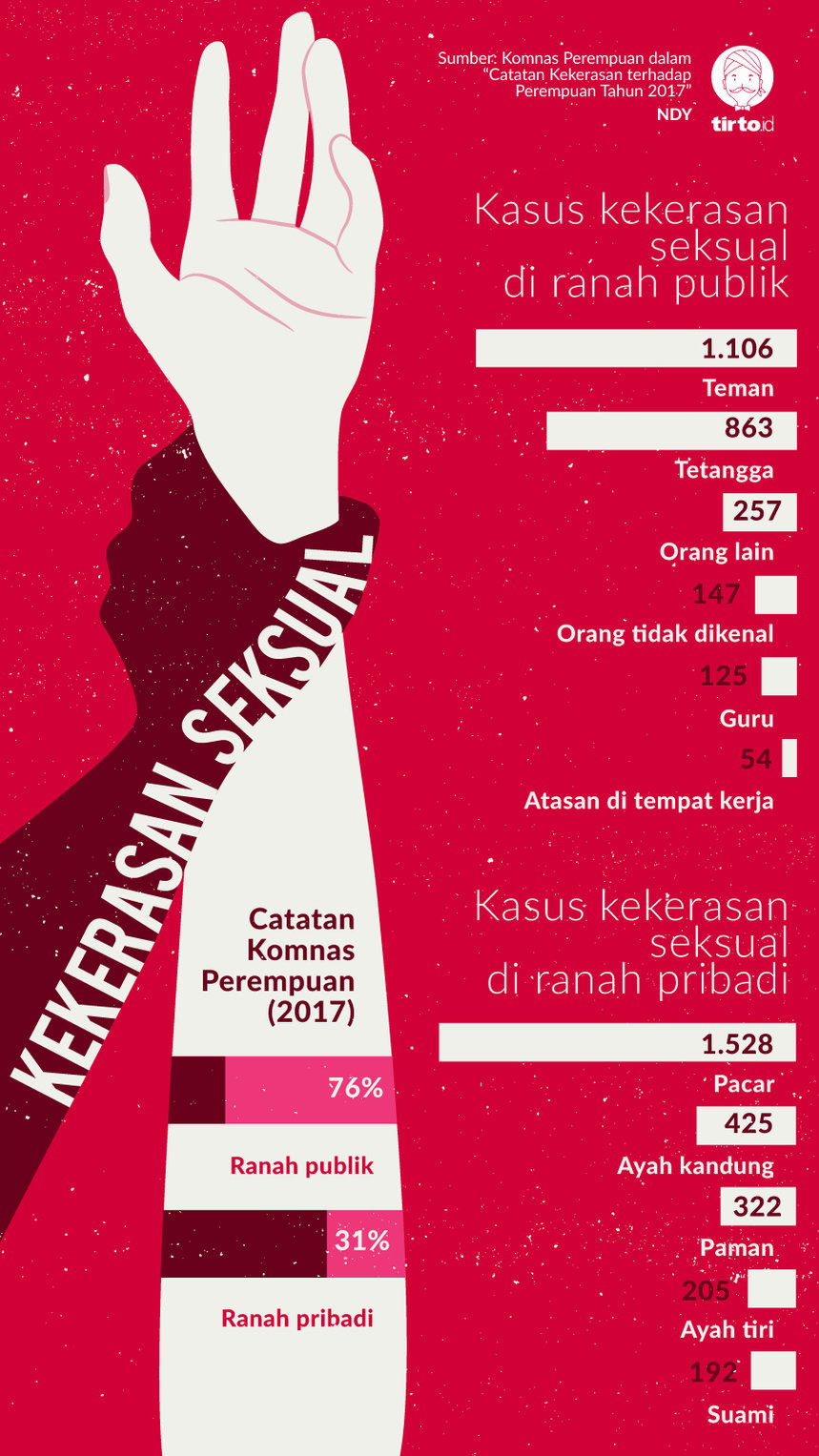

Berdasarkan “Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017” yang dihimpun oleh Komnas Perempuan (PDF), angka kekerasan seksual di ranah privat/personal menempati posisi tertinggi kedua, di bawah kekerasan fisik. Persentasenya pun cukup besar, yakni 31 persen dari seluruh laporan yang masuk, atau sebanyak 2.979 kasus.

Yang memprihatinkan, bentuk kekerasan seksual di ranah pribadi paling banyak dilakukan oleh orang terdekat yang masih memiliki hubungan darah (incest) dengan 1.210 laporan.

Pelaku kekerasan seksual di ranah personal pun beragam, antara lain: pacar (1.528 kasus), ayah kandung (425), paman (322), ayah tiri (205), suami (192), dan pelaku lain yang masih memiliki hubungan keluarga.

Angka-angka tersebut baru berasal dari ranah pribadi. Di ranah publik/ komunitas, kekerasan seksual menempati posisi teratas dari kasus kekerasan terhadap perempuan. Bahkan kasusnya lebih dari separuh yang dilaporkan, yakni sebesar 76% atau 3.528 kasus.

Di ranah publik, kekerasan seksual paling banyak dilakukan oleh teman (1.106 kasus), tetangga (863), orang lain (257), orang tidak dikenal (147), guru (125), atasan kerja (54), tokoh agama (12), dan tokoh masyarakat (2).

Selain catatan Komnas Perempuan, laporan adanya kekerasan seksual juga diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Bahkan jumlah laporan yang masuk tak pernah kurang dari 100 laporan sejak tahun 2011. Hingga bulan September 2018 saja, jumlah korban kekerasan seksual anak yang dicatat KPAI mencapai 115 kasus. Belum lagi laporan tentang anak sebagai korban prostitusi anak dan anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak yang masing-masing mencapai 81 kasus dan 49 kasus.

Melihat data tersebut, tidak mengherankan jika banyak masyarakat yang mendesak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan, sebab korban kekerasan seksual tak memandang umur, latar belakang pendidikan, ekonomi, maupun strata sosial.

Hal lain yang menjadi landasan dari aksi pawai itu adalah potensi kriminalisasi bagi korban yang membela diri, seperti kasus Baiq Nuril. Kasus ibu Nuril cukup menegaskan bahwa payung hukum yang ada di Indonesia tak mampu untuk melindungi korban kekerasan seksual.

“Jadi kita mau angkat kasus ibu Baiq Nuril menjadi contoh kuat bagaimana korban mau membela diri justru dia malah dikriminalisasikan,” ujar Ika.

Gerakan Masyarakat Untuk Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menuntut agar disahkan sebelum 17 April 2019. Mereka meminta kepada pemerintah untuk memandang undang-undang tersebut dari perspektif korban, sehingga pembahasannya pun bisa segera diselesaikan.

“Karena ketika dia melewati batas pemilu, dengan pemerintahan baru, bahkan dengan struktur anggota dewan yang baru, perjuangan RUU P-KS selama lebih dari 4 tahun akan balik lagi ke angka 0. Jadi rasanya kalau nggak sekarang, pemerintah gagal untuk memberikan payung hukum yang berperspektif korban,” ungkap Ika.

Mengapa RUU P-KS Tak Segera Disahkan?

Sebenarnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah diusulkan sejak 26 Januari 2016. Artinya, pembahasan tentang RUU ini sudah hampir 3 tahun. Bahkan di tahun 2018, RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2018. Namun menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang masih banyak hal yang harus dipertimbangkan DPR.

Salah satu poin yang masih menjadi perdebatan dalam pembahasan RUU K-PS yakni tentang pemeriksaan.

“Misalnya gini, banyak pegiat RUU ini memprotes kalau polisi bertanya posisi korban menikmati atau tidak,” ungkap Marwan.

Menurut draf RUU P-KS yang ada di situs resmi DPR (PDF), dokumen itu terdiri dari 16 bab. Dalam RUU tersebut, poin pemeriksaan tertulis dalam Bab VII bagian kelima, pasal 60 sampai pasal 66.

Di pasal 66, tim perumus menuliskan beberapa larangan bagi para penyidik seperti: menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan korban dan/atau saksi; menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban dan/atau saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan korban dan/atau saksi; membebankan pencarian alat bukti kepada korban dan/atau saksi; dan menyampaikan kasus kekerasan yang terjadi kepada media massa atau media sosial dengan menginformasika identitas korban dan keluarganya dan/atau informasi lain yang mengarahkan pihak lain dapat mengenali korban dan keluarga korban.

Marwan menjelaskan bahwa pembahasan mengenai bagian pemeriksaan, pihaknya harus berkoordinasi dengan polisi.

Selain poin pemeriksaan, hal lain yang masih menjadi bahan pembahasan DPR adalah judul dari rancangan undang-undang itu. DPR menilai, penggunaan judul “Penghapusan Kekerasan Seksual” bisa memunculkan beragam tafsir. Tak hanya itu, penggunaan kata hasrat seksual pun juga menjadi masalah bagi anggota DPR. Menurut mereka, kata hasrat seksual bisa diartikan sebagai hasrat antara sesama jenis.

Marwan tak menampik bahwa undang-undang penghapusan kekerasan seksual memang penting bagi korban, tapi menurutnya aturan yang ada saat ini sudah cukup untuk menangani tindakan kekerasan seksual.

“Undang-undangnya udah cukup sebenarnya di hulunya, ada undang-undang perlindungan anak, KDRT, macam-macam undang-undangnya. Yang tidak lengkap itu sebetulnya di hilirnya. Korban ini penanganannya yang komperhensif siapa, umpamanya rehabilitasi, kemudian hak-hak rehabilitasinya, itu kemudian di dalam undang-undang hulu itu tidak lengkap,” kata Marwan.

Marwan mengaku tak bisa memaksakan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena bisa mengacaukan undang-undang yang sudah berlaku.

Jika aturan yang ada dianggap sudah cukup, harusnya aparat penegak hukum tak lamban menuntaskan kasus Frisca (nama samaran), korban perkosaan dari Yoakim Dengi Kamambu, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya. Bahkan tak hanya diperkosa, Frisca juga diancam menggunakan tembakan dan digorok dengan parang. Kini Frisca tengah hamil 4 bulan dan terpaksa putus sekolah karena malu.

Polisi tak segera mengusut kasus ini dengan alasan tak masuk akal: memeriksa anggota dewan bukan perkara mudah karena harus izin ke pimpinan DPRD. Polisi pun tak segera bertindak saat korban terbukti hamil, alasannya tes DNA baru bisa dilakukan saat anak Frisca telah lahir.

Kasus lain adalah kasus Agni (bukan nama sebenarnya), mahasiswi Fisipol Universitas Gadjah Mada yang menjadi korban pelecehan seksual saat Kuliah Kerja Nyata di Pulau Seram, Maluku yang dilakukan oleh rekan KKN berinisial HS, mahasiswa Fakultas Teknik angkatan 2014.

Dalam menangani kasus itu pun, pihak kampus tak cekatan. Begitu pun dengan polisi yang menunggu laporan korban dengan dalih korban belum tentu merasa dirugikan.

Kalau begini, benarkah pemerintah sudah membela hak korban?

Editor: Nuran Wibisono