tirto.id - Jauh sebelum hiruk pikuk Pemilu 2024, publik Indonesia pernah dibuat heboh oleh metafora "cicak vs buaya". Analogi sederhana ini meledak menjadi masalah sosial, membingkai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai cicak yang kecil dan lemah, sementara institusi kepolisian diibaratkan buaya yang besar dan perkasa. Polemik ini adalah satu dari sekian banyak contoh bagaimana pilihan kata seorang pejabat bisa menjadi blunder fatal yang memicu kegaduhan.

Dari kasus "cicak vs buaya" hingga pernyataan-pernyataan kontroversial pejabat publik belakangan ini, satu benang merah yang tampak jelas adalah masalah komunikasi.

Seringkali, solusi yang terpikirkan adalah merekrut pakar komunikasi. Namun, Neneng Nurjanah, seorang pengajar bahasa Indonesia dari UIN Syarif Hidayatullah, menawarkan perspektif lain: pemerintah sesungguhnya lebih membutuhkan ahli bahasa.

"Orang mengaku pakar komunikasi kayaknya banyak banget, tapi tidak semua pakar komunikasi adalah ahli bahasa," ujar Neneng dalam perbincangannya dalam program podcast kueri, Agustus 2025 lalu.

Menurutnya, peran keduanya berbeda secara fundamental. Pakar komunikasi lebih fokus pada cara menyampaikan pesan (how to deliver), seperti bagaimana seorang pembicara publik bisa tampil lancar dan tidak grogi. Sementara itu, seorang ahli bahasa akan masuk lebih dalam ke jantung persoalan: pilihan kata atau diksi.

"Kalau ahli bahasa [akan bertanya], ‘Sebentar, ini kata yang dipilih apa ya? Jangan sampai jadi blunder nih’," jelas Neneng.

Seorang ahli bahasa, lanjutnya, memiliki kepekaan untuk menganalisis dampak dari setiap kata yang dipilih. Mereka mampu melihat ideologi atau pesan tersembunyi di balik sebuah kalimat dan memprediksi bagaimana publik akan menafsirkannya. Inilah keahlian yang krusial bagi pejabat publik, yang setiap ucapannya berada di bawah sorotan dan berpotensi menjadi multitafsir.

Bahasa Adalah Cermin Realitas Sosial

Pentingnya peran ahli bahasa tidak bisa dilepaskan dari pemahaman bahwa bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi yang netral. Menurut Neneng, yang dalam risetnya menggunakan kacamata ahli bahasa Norman Fairclough, bahasa adalah representasi dari kondisi sosial. Di balik sebuah wacana atau teks, seringkali tersimpan "ketidakberesan sosial" atau ideologi tertentu yang bekerja secara halus.

"Jadi kalau kita melihat satu wacana, kita harus sampai pada, 'Eh, ternyata di sini tuh ada yang enggak beres loh secara sosial'," katanya.

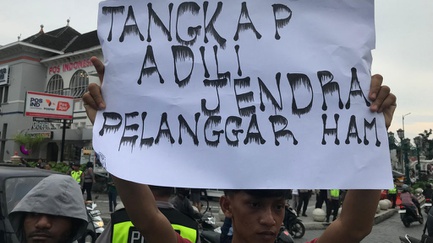

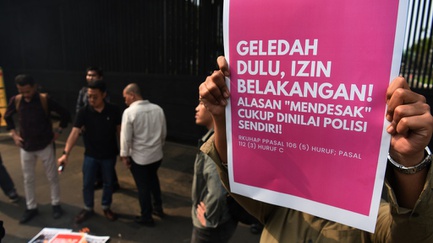

Pandangan ini menjelaskan mengapa pernyataan pejabat bisa memicu reaksi keras. Ketika seorang pejabat menggunakan diksi yang merendahkan atau analogi yang timpang, publik tidak hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga merasakan ideologi superioritas atau ketidakadilan yang terkandung di dalamnya. Komunikasi di ruang publik harus bisa dikoreksi karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Kasus-kasus blunder komunikasi pejabat di Indonesia seolah tak ada habisnya. Mulai dari anggota DPR yang pernyataannya dianggap menghina kelompok tertentu, hingga para juru bicara politik yang kerap terpeleset lidah. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam cara pejabat publik berbahasa. Mereka mungkin punya niat baik, tetapi pilihan kata yang salah membuat pesan tersebut gagal tersampaikan, atau bahkan diterima secara negatif oleh masyarakat.

Resep Anti-Blunder dari Ahli Bahasa

Lantas, saran apa yang bisa diberikan seorang ahli bahasa kepada pemerintah untuk memperbaiki komunikasinya? Neneng Nurjanah membagikan beberapa resep praktis.

Pertama, pesan harus jelas dan tidak ambigu. Sebelum berbicara, definisikan dengan terang apa tujuan komunikasi yang ingin dicapai.

Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pejabat harus ingat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Indonesia beragam, dan tidak semua orang mengenyam pendidikan tinggi. Bahasa yang berbelit-belit hanya akan menimbulkan kebingungan.

Lalu, hindari kata-kata berkonotasi negatif atau yang berpotensi merendahkan dan menyinggung kelompok lain. Ini adalah kunci untuk membangun komunikasi yang empatik dan inklusif.

"Jangan spontan kalau memberikan tanggapan. Jangan impulsif,” pesannya.

Spontanitas atau impulsivitas seringkali didorong oleh emosi, bukan pertimbangan rasional. Pejabat publik, yang kata-katanya memiliki bobot dan dampak luas, harus memiliki jeda untuk berpikir sebelum berbicara. Jeda ini adalah ruang untuk melakukan self-awareness, memastikan diksi yang dipilih tidak bias, tidak multitafsir, dan tidak akan menjadi bumerang.

"Ketika seseorang yang dia punya kapasitas kewenangan yang cukup besar dan kata-katanya akan jadi perhatian, maka dia harus memikirkan dengan baik kata-kata yang harus diucapkan tuh seperti apa," tegasnya.

Kehadiran staf ahli dari kalangan ahli bahasa bisa menjadi solusi konkret. Mereka dapat membantu menyusun naskah pidato, merumuskan pernyataan pers, atau bahkan memberikan masukan cepat sebelum seorang pejabat berbicara di depan publik. Tugas mereka adalah memastikan setiap kata yang keluar sudah terukur dan aman, bahkan saat menggunakan humor sekalipun.

Pada akhirnya, komunikasi pemerintah yang efektif bukan hanya soal menyampaikan program kerja. Ini adalah tentang membangun kepercayaan dan memastikan setiap kebijakan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Jika kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu akibat salah pilih kata bisa dihindari, energi bangsa bisa lebih fokus pada penyelesaian masalah-masalah sosial yang lebih mendesak.

Mungkin sudah saatnya pemerintah menyadari bahwa di balik setiap teks pidato dan pernyataan publik, ada ilmu bahasa yang bisa mencegah krisis. Seperti kata Neneng, "Pak, ahli bahasa banyak, Pak."

Editor: Farida Susanty

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id