tirto.id - Siswondo Parman adalah lulusan AMS B di Yogyakarta dan pernah belajar di sekolah kedokteran Geneeskundige Hogeschool (GHS) Jakarta. Sekolah-sekolah itu bisa dia nikmati karena dia memang anak orang berada. Pemuda terpelajar sepertinya, di zaman normal Hindia Belanda, tentu diramalkan akan mapan. Namun, pendudukan Jepang membuat Parman menjauh dari profesi dokter.

Pendudukan Jepang justru mendekatkannya pada dunia militer. Dia pun menjadi Kempeiho yang tugasnya membantu Kempeitai. Buku biografinya, Letnan Jenderal S. Parman (1918-1965) menyebut Parman masuk menjadi Kempeiho untuk belajar dari Kempeitai. Namun, keluarganya tidak setuju.

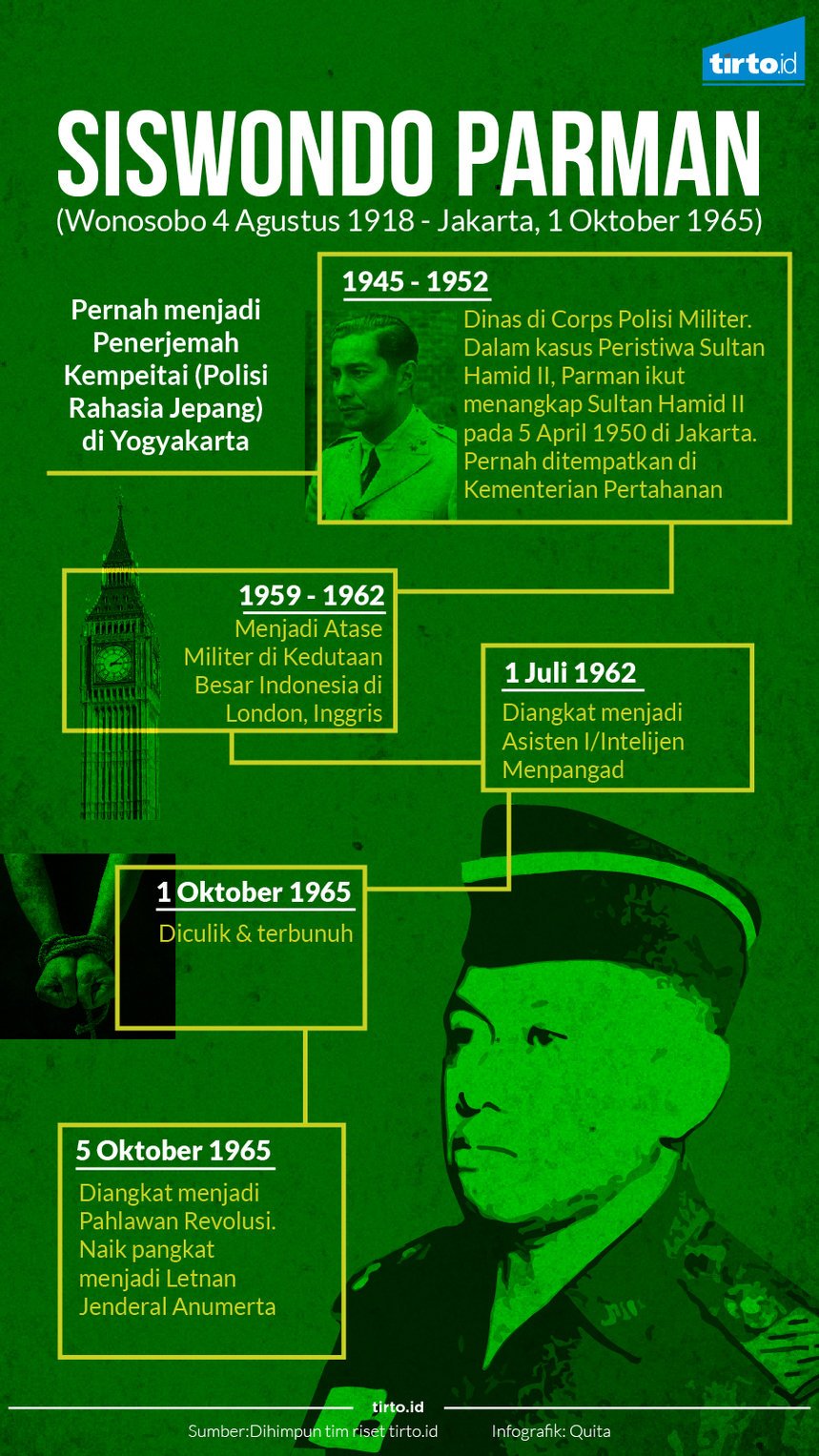

Di masa pendudukan Jepang yang serba sulit itu, menurut Harsya Bachtiar dalam buku Siapa Dia Perwira Tinggi TNI AD? (1989), S Parman menjadi “penerjemah Kempeitai di Yogyakarta (pada) 1943-1945.”

Tak hanya Parman, menurut David Jenkins dalam bukunya Soeharto di Bawah Militerisme Jepang, banyak pemuda Indonesia dilatih menjadi Kempeiho. Salah satu mantan Kempeiho, yang belakangan jadi Mayor Jenderal Corps Polisi Militer Indonesia, Sukotjo Tjokroatmodjo mengaku muak dengan tugasnya. Ia mengatakan: “Tiba-tiba saya merasa muak terhadap apa yang dilakukan bekas Kempeiho. Siksaan yang mereka lakukan menjijikan.”

Baca Juga: Korban-korban Kempeitai Zaman Jepang

Setelah Jepang angkat kaki, menurut Harsya Bachtiar, Parman sempat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia daerah Yogyakarta. Setelah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berdiri, Parman bergabung menjadi perwira Polisi Tentara (PT). Bulan Desember 1945, dia menjadi Kepala Staf PT di Markas Besar Polisi Militer Yogyakarta. Setelah Polisi Tentara berubah nama menjadi Corps Polisi Militer (CPM), Parman masih di jawatan itu hingga zaman revolusi selesai menyusul kesepakatan Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949.

Ketika masih berpangkat Mayor di CPM pada awal 1950, di sekitar Bandung Jakarta terjadi pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil pimpinan Westerling. Pemberontakan yang disertai rencana penyerangan sidang para menteri kabinet di Pejambon, Jakarta, itu belakangan menyeret nama Menteri tanpa portofolio Sultan Hamid II dari Pontianak. Menurut buku Derap 10 Nopember dalam Orde Baru (1967) terbitan Pusat Pemberitaan Angkatan Bersenjata: “Sultan Hamid II pada tanggal 5 April 1950 di tangkap oleh Major CPM S. Parman.”

Baca Juga:

Setelah di CPM, dia ditugaskan ke Kementerian Pertahanan dan pernah dikirim ke London sebagai Atase Militer. Setelah Ahmad Yani menjadi orang nomor satu di Angkatan Darat dengan posisi sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad), Parman dijadikan Asisten I/intelijen.Lingkaran Letnan Jenderal Ahmad Yani memang berisikan orang-orang anti-komunis. Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah lawan politik utama mereka. Di zaman Abdul Haris Nasution menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menurut Ulf Sundhaussen, dalam Politik Militer Indonesia 1945-1967 (1986), Parman jadi salah satu pendukung Nasution. Dia terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober 1952 pula.

Meski dalam lingkaran jenderal-jenderal anti-PKI, suka tidak suka, Parman yang posisinya mirip kepala intel bagi Angkatan Darat itu, punya kakak kandung yang justru jadi anggota Politbiro PKI: Ir Sakirman. Ini adalah relasi paling aneh yang ditemui Ben Anderson muda dalam kerja lapangannya di Indonesia jelang 1965.

“Sulit membayangkan ada yang seperti ini di Barat,” kesan Ben dalam memoarnya, Hidup di Luar Tempurung (2016).

Sang kakak, yaitu Sakirman, menurut Ben, “Dulu memimpin laskar rakyat bersenjata sayap kiri di Jawa Tengah semasa revolusi.” Bagi Ben, laki-laki bertubuh bulat dan pendek itu, sempat menaruh curiga padanya, ternyata sosok yang hangat dan penuh cerita. Parman, menurut Ben lagi, “mirip banget dengan kakaknya, tapi pandangannya (dalam ideologinya) berbeda jauh.”

Ben tentu saja berusaha menemui Parman. Ben datang ke rumahnya untuk membuat janji bertemu. “Saya bengong mendapatinya sedang di garasi, dengan gembira bermain kereta-keretaan listrik dengan jalur relnya yang mahal seperti bocah 10 tahun,” aku Ben.

Dalam pertemuan itu, Parman memberi janji akan menjemput Ben agak malam. Pemuda bule turunan Irlandia itu, yang kebetulan bekerja dan belajar di Universitas Cornell, Itacha, New York, Amerika, agaknya membuat nalar intel Parman bekerja. Malamnya janji ditepati Parman.

Baca Jual: Jejak-jejak CIA di Indonesia

“Ia tiba mengendarai VW tua berkaca gelap dan mengantar saya ke tempat yang nantinya saya tahu adalah rumah persembunyian intelijen di bilangan Tanah Abang,” aku Ben.

Tempat itu tampak bobrok dari luar. Ketika mulai ngobrol, Ben pun punya kesimpulan Parman mengira Ben sebagai agen CIA. “Karena ia sesumbar punya mata-mata hebat dalam tubuh PKI sehingga dalam hitungan jam ia bisa tahu keputusan-keputusan politbiro,” kenang Ben. Entah siapa mata-mata yang dimaksud, nyatanya abangnya adalah salah satu anggota politbiro PKI.

Menurut John Roosa, dalam Dalih Pembunuhan Massal (2008), “Parman sendiri suatu ketika mengatakan kepada seorang perwira militer Amerika Serikat pada pertengahan 1965 bahwa ia sudah menyusupi sepenuhnya tubuh PKI dan dapat mengetahui setiap keputusan yang diambil dalam sidang-sidang terpenting mereka dalah hitungan jam.” Namun, PKI sendiri juga sudah merasa tersusupi partainya.

Hidup Parman berakhir dalam Peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pasukan penculik Pasopati mengambilnya dari rumahnya di bilangan Menteng dan membawanya ke kawasan Lubang Buaya. Bersama jenderal-jenderal lain: Yani, Pandjaitan, Harjono, Suprapto dan Sutojo. Di sana ia ditembak pada Subuh 1 Oktober dinihari.

Jenazahnya baru diketemukan beberapa hari setelahnya. Jenazahnya dimakamkan tepat di hari ulang tahun TNI ke-20, 5 Oktober 1965, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pangkat Parman, yang semula Mayor Jenderal, juga dinaikkan satu tingkat setelah kematiannya menjadi Letnan Jenderal.

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Zen RS

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id