tirto.id - Pelataran rumah Kalil Charliem dikerumuni sebelas nelayan. Sambil berbincang, tangan mereka mengupas lima tumpukan kerang hijau. Masing-masing dari mereka diupahi Kalil antara Rp15 ribu hingga Rp20 ribu untuk setiap tumpukan.

Kalil, 49 tahun, kelahiran Indramayu, Jawa Barat. Sudah 11 tahun ia menjadi nelayan di Jakarta. Ia tinggal di kampung yang dibangun dari tumpukan kulit kerang dan sedikit pasir. Setiap ada yang melintasi pelataran rumahnya, terdengar suara cangkang kerang yang remuk, ditingkahi denging getaran sayap ratusan lalat.

Hari itu Kalil memboyong lima timba kerang hijau dari laut Jawa. Timba itu terbuat dari drum yang dibelah dua. Setiap timba berbobot sekitar 10 kilogram kerang hijau. Biasanya hasil buruan tak hanya kerang hijau, tapi ada pula kerang kampak, batik, bambu, dara, hingga bulu.

Sejak wilayah tangkap dan budidaya kerang diuruk pasir reklamasi, hasil melautnya menipis drastis.

“Baru tiga tahun ini saya merasakan susah menjadi nelayan. Sangat menyakitkan,” keluh lelaki itu.

Limpasan sedimentasi pasir dari reklamasi bercampur limbah, mengeluarkan bau menyengat, mengotori Teluk Jakarta. Pertumbuhan kembang kerang terganggu dan cacat. Sebagian ditemukan membusuk.

“Hidup nelayan semacam di atas duri,” kata Kalil, membayangkan nasib buram anak dan cucunya.

Sebelum ada reklamasi, ongkos melaut—yakni bahan bakar dan makanan—biasanya Rp200 ribu hingga Rp250 ribu. Sehari ia kerap mendapatkan 500 kilogram kerang hijau. Setiap kilogram kerang yang sudah dikupas, dijual Rp17 ribu hingga Rp20 ribu. Dipotong ongkos merebus dan mengupas kerang, paling banyak Kalil mendapatkan penghasilan bersih Rp2 juta.

Setelah reklamasi merenggut lahan kerjanya, sekali melaut Kalil hanya mendapat sekitar Rp400 ribu.

Setiap hasil penjualan kerang ia sisakan untuk perawatan perahu dan membayar biaya sekolah bagi dua dari lima anaknya yang masih SD dan SMP.

“Anak saya itu saya suruh berhenti sekolah, dah. Ayahnya sudah enggak mampu bayar."

“Utang di warung numpuk,” imbuhnya.

Perahu Kalil tak sampai sembilan tonase kotor. Untuk mengambil kerang di dalam air laut, Kalil bernapas dengan mengandalkan mesin kompresor. Ia bertahan di dalam air antara 15 hingga 20 menit.

“Bahaya. Itu ujiannya nelayan. Berat. Mau beli alat tidak bisa,” ungkapnya.

Ia menyebut nama beberapa rekannya yang meninggal karena melakukan hal serupa. Beruntung, sepulang melaut, ia hanya pusing kepala.

Tidak setiap hari ia melaut—tergantung musim, kesehatan tubuh, dan cuaca. “Setelah ada reklamasi, saya sampai menempuh ke Merak (Cilegon) nyari kerang. Itu 18 jam perjalanan.”

Ia sempat berbahagia ketika Menko Maritim Rizal Ramli menerbitkan moratorium reklamasi, 18 April 2016. Limbah berkurang. Hasil melaut berangsur pulih.

Tapi keadaan itu memburuk kembali sejak Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan—yang menggantikan Rizal pada 27 Juli 2016—mencabut moratorium.

"Saya demo sejak akhir 2015. Saya enggak takut meski ditembak. Hidup mati sang pencipta yang atur, enggak ada tawar-menawar. Saya butuh laut," keluh Kalik

Baca juga:

- Pemerintah Dinilai Tak Konsisten dalam Proyek Reklamasi

- Keputusan Reklamasi dari Menteri Luhut yang Bikin Ribut

Nasib nelayan kerang macam Kalil tidaklah sendirian. Argarin, 43 tahun, nelayan penyelam tangkap ikan, juga merosot penghasilannya sejak ada proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Argarin tak punya perahu, dan karena itu, ia semakin jarang diajak melaut seiring menurunnya hasil tangkapan ikan. Para pemilik perahu, mau tak mau, mengurangi jumlah nelayan.

Nasib yang sama dialami Johny, 25 tahun, seorang nelayan pancing ikan. Sebelum ada reklamasi, Johny hanya menghabiskan dua liter solar. Kini ia harus berlayar menjauh dari pulau reklamasi; menghabiskan hingga 6 liter solar.

Kalil, Argarin, dan Johny adalah nelayan di Kali Adem, satu permukiman pesisir pantai utara Jakarta di Muara Angke. Kediaman mereka terancam digusur bersama 90-an rumah keluarga di tempat itu. Mereka terkena dampak dari penanggulan pantai yang jadi fase awal dari National Capital Integrated Coastal Development atau proyek tanggul laut raksasa Teluk Jakarta.

Baca juga:Risiko Reklamasi dan Tanggul Raksasa

Mengeruk Pasir dari Kabupaten Serang demi Pulau Buatan

Pantai Lontar di Kabupaten Serang, Banten, terkena imbas kerusakan ekosistem laut akibat proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dari April hingga Mei 2016 lalu, dalam waktu tiga hari saja, 41 tinting atau piece jaring nelayan rusak dihantam dua kapal Belanda, Queen of Netherland dan Vox Maxima.

“10 tinting itu sepuluh biji, sepuluh jaring. Kalau diuangkan 10 tinting ini hampir Rp15 jutaan atau Rp20 jutaan,” ungkap Marsad, pengurus TPI Lontar. Satu tinting jaring biasanya sepanjang 30 meter.

Dua kapal Belanda itu milik Van Oord dan Boskalis. Berdasarkan kajian dari peneliti Belanda, yang terbit pada April 2017, dua perusahaan Belanda itu disubkontrakkan untuk desain dan konstruksi Pulau C, D, G, dan N di Teluk Jakarta.

Dari catatan riset tersebut, Boskalis sangat berhati-hati dalam menjalin kerja sama untuk proyek reklamasi. Pada April 2015, perusahaan itu menerima asuransi kredit ekspor dari Atradius Dutch State Business (Atradius DSB) sebesar 209,4 juta Euro. Hal itu mencakup risiko keuangan jika perusahaan Indonesia tak melakukan pembayaran.

Astradius DSB merupakan Badan Kredit Ekspor Belanda, anak perusahaan pembiayaan swasta dari Spanyol, Atradius Group, yang hanya beroperasi sebagai agen bagi pemerintah Belanda dan di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan Belanda.

Di kawasan pantai Desa Lontar, ada empat perusahaan penambang pasir, termasuk PT Jetstar, PT Samudera Banten Jaya, PT Gora Gahana, dan PT Moga Cemerlang Abadi. Kegiatan pengerukan pasir sempat dihentikan pada 2013 lantaran demonstrasi nelayan. Namun, kegiatan keruk itu dimulai lagi sejak pemerintah memberi lampu hijau proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Sebelum dikeruk untuk reklamasi, pada Juni 2014, Balai Penelitian Sumberdaya Pesisir dan Kerentanan Departemen Kelautan dan Perikanan melakukan penelitian. Hasilnya, perkampungan Lontar mengalami masalah lingkungan.

Beberapa di antaranya erosi pantai, air pantai menjadi sangat keruh, dan kehidupan biota laut menghilang. Penelitian ini menemukan bahwa ladang budidaya perairan telah beralih menjadi tambang pasir.

“Penambangan pasir di wilayah laut itu ibarat momok yang membawa kerusakan alam dan ekonomi. Kebijakan lebih pada kepentingan asing daripada kebutuhan rakyatnya,” keluh Marsad.

Penelitian Djumadi Parluhutan untuk studi pascasarjana di Institut Pertanian Bogor juga menyebutkan areal penyedotan pasir laut oleh PT Jetstar telah mencaplok areal tangkapan nelayan.

Edi, kepala seksi Pemerintahan Desa Lontar, mengakui hal itu. Menurutnya, aktivitas kapal pengeruk pasir laut telah mengganggu wilayah tangkap nelayan dan petani budidaya rumput laut.

“Pendapatan nelayan menurun. Yang ditambang itu areal nelayan untuk mencari ikan,” terangnya.

Ia berkata, sejauh ini, perusahaan pengeruk pasir laut itu tak bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan areal tambang atau biaya kegiatan desa. Namun, ia mengakui, PT Jetstar membagi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada warga Desa Lontar.

Pada 2014 hingga 2015, dana CSR PT Jetstar dikelola pemerintahan Desa Lontar. Para pengurus RT dan RW dilibatkan untuk membagi uang bulanan sekitar Rp300 ribu setiap kepala keluarga di desa itu. Namun, menjelang proyek reklamasi Teluk Jakarta dieksekusi, pengelola CSR PT Jetstar diubah, termasuk kepada sebuah koperasi yang dikelola oleh aparat keamanan Indonesia.

Menurut Edi, koperasi itu tak membagi rata besaran dana yang diberikan kepada warga. Selain itu, pengelolaannya pun tidak transparan.

Menurut Julani, sekretaris Pemerintahan Desa lontar, bila tak ingin ada penambangan pasir di desanya, harus dihentikan dulu reklamasi Teluk Jakarta.

“Saya capek," keluhnya. "Kewenangan tidak ada, tapi kalau ada masalah, kami yang kena."

Cemas Menunggu Kehancuran Jakarta

Sejak proyek reklamasi Jakarta yang terbaru gencar dijalankan, terutama di bawah pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama dan mendapatkan dukungan dari pemerintahan Joko Widodo, pelbagai kontroversi pun mengemuka. Betapapun pemerintah beralibi bahwa reklamasi dengan membuat 17 pulau baru, dari pulau A hingga pulau Q, untuk mengadang arus pasang air laut, tetapi pelbagai kajian ilmiah telah membantahnya.

Kajian akademis ini termasuk dari peneliti Belanda yang menyebut proyek itu justru akan memperparah penurunan muka tanah Jakarta. Hal sama diutarakan oleh pakar oseonografi dari Institut Teknologi Bandung, yang menyarankan fungsi kawasan pesisir utara Jakarta dikembalikan ke habitusnya semula, bukan mengeruk teluk dan membuat pulau buatan.

Baca juga:Peneliti Belanda: Proyek Tanggul Laut Raksasa Bukan Solusi Banjir di Jakarta

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan pun melakukan kajian mengenai kerugian nelayan dan pembudidaya akibat reklamasi di Teluk Jakarta. Riset yang terbit pada 6 Juni 2016 ini dikerjakan terhadap 471 nelayan di wilayah sentra perikanan tangkap dan bubidaya ikan di Teluk Jakarta, meliputi Kelurahan Cilincing, Kalibaru, Marunda, Muara Angke, dan Kamal Muara,

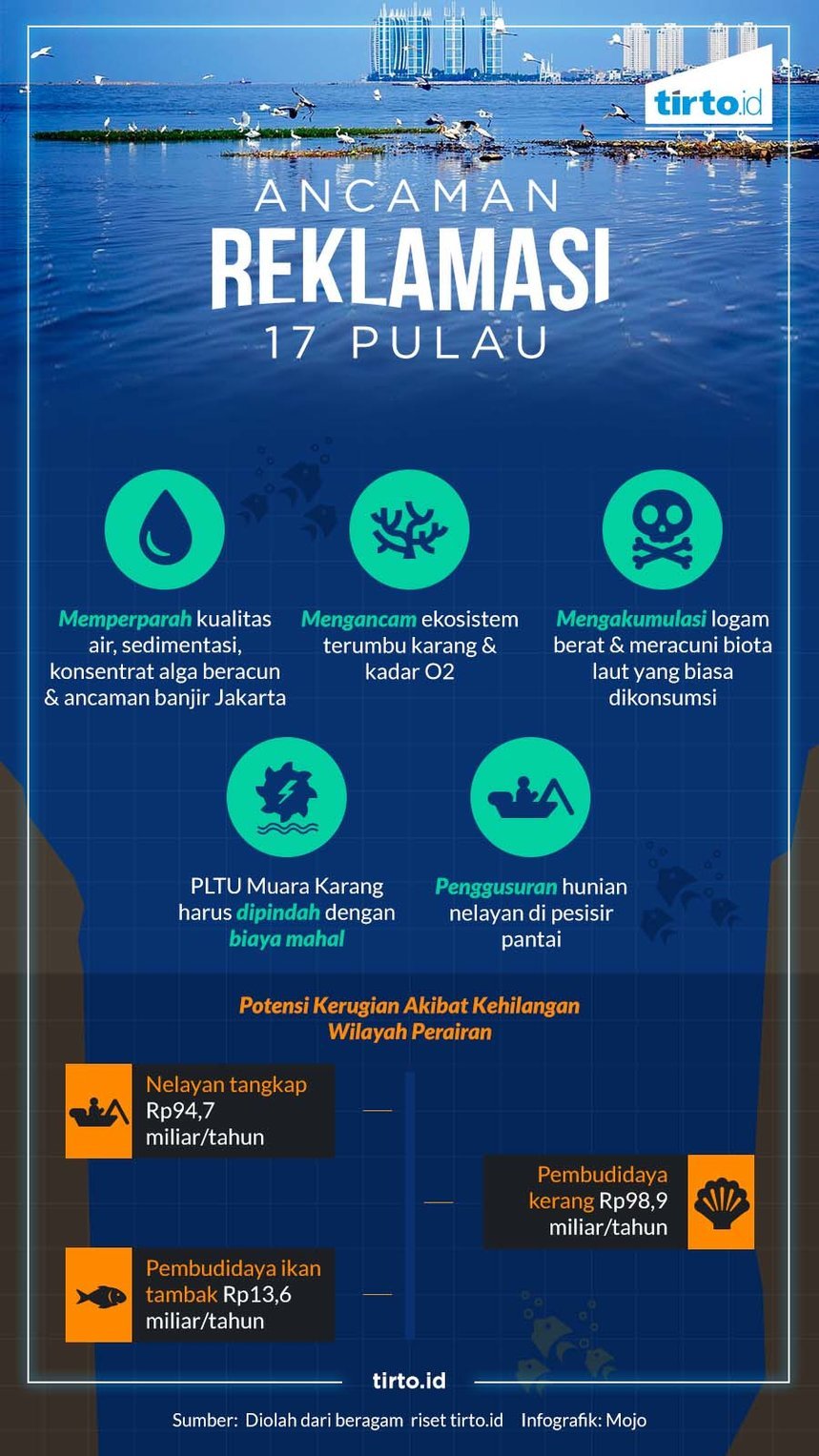

Para peneliti memperkirakan bahwa kerugian nelayan berdasarkan seluruh 17 pulau sekitar Rp94,7 miliar per tahun; untuk pembudidaya kerang hijau di Kamal Muara dan Cilincing sebesar Rp98,9 miliar per tahun; dan untuk pembudidaya ikan tambak di Penjaringan dan Cilincing sebesar Rp13,6 miliar per tahun.

Nelayan juga harus memutar kapalnya lebih jauh sehingga meningkatkan biaya operasional melaut dari Rp100 ribu menjadi Rp200 ribu per trip. Waktu melaut nelayan pun bertambah menjadi dua hingga tiga hari per trip. Dampak lain: nelayan antarwilayah bersaing di tempat yang sama.

Baca juga:Reklamasi dan Kiamat Situs Sejarah-Budaya Jakarta

Muslim Muin, Ketua Kelompok Keahlian Teknik Pantai Institut Teknologi Bandung, menilai proyek Reklamasi Teluk Jakarta dan Tanggul Laut Raksasa justru membahayakan. Menurutnya, Teluk Jakarta tak bisa disamakan dengan proyek serupa di Dubai, Belanda, atau Singapura.

Belanda, misalnya, memiliki permukaan laut yang lebih tinggi dari daratan. Wilayah kota juga harus dilindungi dari ancaman gelombang badai.

“Teluknya memanjang ke dalam. Kalau ditutup lebih murah daripada menanggul pantai. Kalau Teluk Jakarta melebar, bukan memanjang,” ujar Muslim.

Sementara di Dubai, proyek reklamasi di sana karena wilayahnya tidak dilewati oleh aliran sungai. Ini berbeda dari Teluk Jakarta yang menjadi hilir bagi 13 aliran sungai. Di Teluk Jakarta, tak ada ancaman gelombang badai. Ancaman yang muncul bukan tingginya permukaan laut, melainkan terus menurunnya permukaan tanah.

Baca juga:Berkaca dari Reklamasi Dubai dan Singapura

Jika Teluk Jakarta ditutup, ujar Muslim, diperlukan mesin pemompa air dari 17 sungai ke luar areal reklamasi dan tanggul laut raksasa. Tujuannya, tentu agar air pantai ini tak berbalik arah kembali ke Jakarta. Dari hitungan Muslim, debit rata-rata saat banjir di Jakarta sekitar 1.400 meter kubik per detik, dengan puncakya 3 ribu meter kubik per detik.

“Tidak ada di dunia ini orang yang bisa memompa 3.000 meter kubik per detik,” tegasnya.

Kedua proyek ini juga berdampak pada pembangkit listrik Muara Karang. “PLTU Muara Karang itu harus pindah. Biayanya Rp200 triliun untuk memindahkan PLTU. Jadi mati dulu, bangun lagi yang baru,” terang Muslim. Imbasnya, pasokan listrik berkurang sekaligus meningkatkan harga tarif dasar listrik bagi penduduk Jakarta.

“Pelabuhan perikanan terbesar di Jakarta harus dibikin yang baru. Poros maritim itu bohong. Generasi kita ketipu,” ujar Muslim, geram.

Penulis: Dieqy Hasbi Widhana

Editor: Fahri Salam