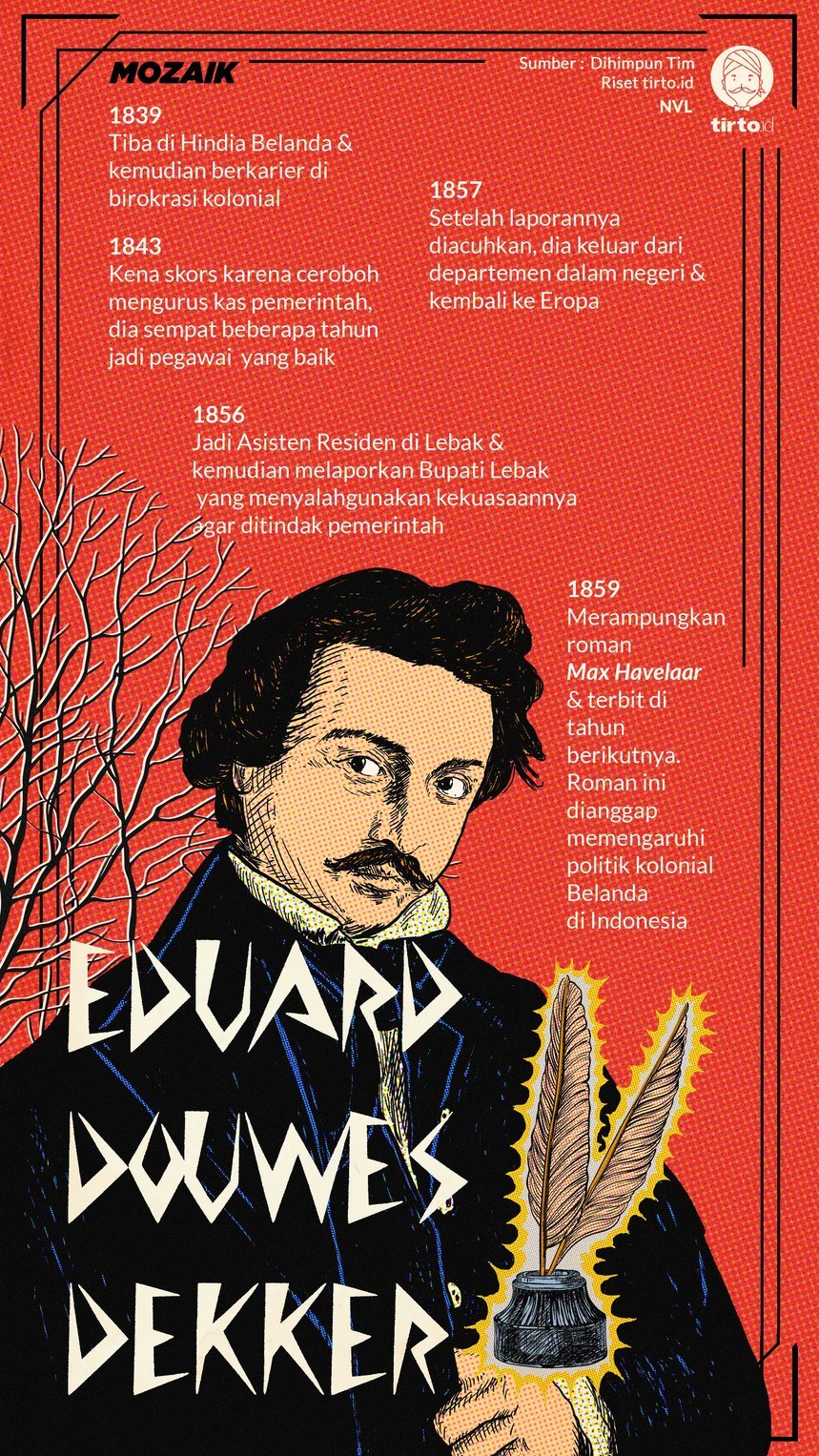

tirto.id - Eduard Douwes Dekker belum genap 19 tahun waktu tiba di Hindia Belanda pada awal 1839. Dia ikut kapal Dorothea yang dinakhodai ayahnya. Dia memilih tinggal di Hindia Belanda dan memutuskan tidak ikut kapal ayahnya berlayar kembali ke Eropa. Waktu Eduard Douwes Dekker datang, Jawa sedang mengalami periode panjang penuh penderitaan bernama Tanam Paksa (1830-1870).

Birokrasi kolonial kemudian jadi jalan hidupnya. Sedari muda, dia memulai karier di birokrasi kolonial. Mulai dari juru tulis, komis, dan pada 1842 diangkat sebagai kontrolir di Natal, Tapanuli, Sumatra Utara. Di periode ini dia menikmati hidup sebagai amtenar kolonial yang cukup dihormati.

Dari Natal, dia lalu pindah ke Padang. Di situ dia jadi pegawai bermasalah, karena ceroboh dalam urusan kas pemerintah, hingga pemerintah kolonial rugi. Dia pun dimusuhi Gubernur Andries Victor Michiels dan diskors sebagai hukuman atas kelalaiannya itu.

“Di Padang ia menderita kemiskinan dan masyarakat Eropa di sana memperlakukannya sebagai sampah,” catat Rob Nieuwenhuys seperti ditulis ulang Dick Hartoko dalam Bianglala Sastra: Bunga Rampai Sastra Belanda tentang Kehidupan di Indonesia (1979: 98).

Di masa-masa menderita di Padang itu, menulis jadi pelariannya, sebelum akhirnya dia menuju Jawa.

Waktu di Jawa Barat dia bertemu gadis keturunan bangsawan yang tidak tajir lagi, Everdine van Wijnbergen. Mereka menikah pada 1846, ketika Eduard ditugaskan di Purwakarta. Di masa awal pernikahannya ini, posisi Eduard sebagai pegawai kolonial pulih lagi.

Eduard sempat bertugas di Purworejo dan akhirnya dikirim ke Manado sebagai sekretaris residen, sejak 1848. Setelah beberapa tahun, dia naik jabatan lagi sebagai asisten residen di Ambon, dari 1851-1853. Setelah bertahun-tahun di Indonesia timur, datang perintah baru yang cukup menyenangkan baginya: pindah ke Jawa—pulau paling maju di zaman kolonial. Pada 1856, dia dipindahkan ke Lebak dengan posisi tetap sebagai asisten residen.

Si Belanda yang Tidak Tahu Adat

Waktu Douwes Dekker datang sebagai asisten residen di Lebak, bupati daerah itu adalah Raden Adipati Karta Nata Negara. Di masa itu bupati tidak ubahnya raja kecil yang ditakuti rakyat. Bupati dan jajarannya juga bagian dari birokrasi kolonial. Lebak dianggap daerah miskin dan hal ini memengaruhi pemasukan bupati dan para pejabat di bawahnya. Mereka golongan feodal berkuasa, tapi miskin di zaman itu. Pada masa kolonial, di mana feodalisme terpelihara, kuasa bupati dan jajarannya terhadap rakyat jelata sangatlah besar.

Di Lebak, tepatnya di Rangkasbitung, Eduard Douwes Dekker kemudian melihat bagaimana orang bekerja membersihkan rumput tanpa diupah. Selain itu, jelang perjamuan agung di kediaman adipati, Douwes Dekker mendengar cerita soal adanya kerbau-kerbau yang diambil paksa oleh orang-orangnya bupati tanpa bayar kepada si rakyat jelata pemilik kerbau.

Dalam kondisi itu, rakyat petani diperas dua kali, oleh pemerintah Belanda dan oleh penguasa feodal. Eduard Douwes Dekker sendiri bagian dari pemerintah Belanda, gajinya dibayar uang negara yang di antaranya diperoleh dari hasil bumi yang disetor rakyat.

Eduard Douwes Dekker tentu tahu adanya kewajiban seperlima hasil panen disetor kepada pemerintah dalam rangka tanam paksa. Dan dengan aksi penjarahan kerbau dan kerja tanpa bayar itu, di mata Douwes Dekker dan orang-orang waras, makin membuat rakyat petani makin menderita.

Meski dianggap berlebihan oleh sebagian pihak, Eduard Douwes Dekker kemudian menggambarkan—dalam laporan kepada atasannya dan terutama dalam novel legendarisnya, Max Havelaar—bagaimana bupati harus hidup mewah terutama kala menjamu kerabatnya yang sesama bupati di sebuah hajatan. Demi hajatan itu, kerbau-kerbau rakyat dirampas kaki tangan bupati.

Mengambil milik orang lain, meski itu orang yang hidup di wilayah sendiri, bagi Eduard adalah kejahatan. Eduard jelas terlalu naif bagi masyarakat kolonial yang feodalistis. Barangkali layak juga bagi kaum feodal dan pendukung mengatakan Douwes Dekker itu orang Belanda yang "tidak tahu adat".

Hidup seorang rakyat jelata harus dibayar dengan segala apapun yang dimilikinya seumur hidup kepada penguasa feodalnya. Seorang pemuka masyarakat, entah itu bupati atau raja, boleh melakukan dan mengambil apa saja di wilayahnya dan semua yang ada di wilayah itu adalah milik bupati atau raja itu.

Soal kenaifan Eduard itu, Rob Nieuwenhuys dalam Hikayat Lebak (1977) menyebut, “Apa yang dalam mata orang Barat disebut sebagai 'sewenang-wenang', 'penyalahgunaan kekuasaan', dan 'pemerasan', tidak selalu demikian dalam mata penduduk” (hlm. 44).

Soal yang terjadi di Lebak—yang disebut Perkara Lebak ini—dilaporkan Eduard Douwes Dekker ke atasannya.

Laporannya soal bupati yang menyalahgunakan kekuasaan itu tidak ditindaklanjuti seperti harapannya. Eduard malah disuruh pindah ke Ngawi. Posisi itu tidak diambilnya. Sementara itu adat kerja gratis kepada bupati dan setoran-setoran rakyat kepada penguasa terus berjalan.

Soal pemerasan yang dilakukan penguasa pribumi, Jan Breman dalam Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1920-1870 (2014) menyebut, “sikap merendahkan yang terang-terangan ditunjukkan para pejabat kolonial terhadap para bangsawan pribumi disebabkan oleh kecurigaan bahwa lapisan perantara ini telah memeras penduduk.”

Orang Indonesia di masa sekarang lebih banyak menganggap kejahatan hanya dilakukan orang-orang Belanda. Di masa itu orang-orang Belanda yang jadi pejabat kolonial merasa apa yang mereka lakukan lewat tanam paksa itu tidak jahat. Namun, orang-orang Indonesia di masa sekarang seolah-olah tidak mau tahu bahwa tanpa para bupati atau raja atau penguasa lokal, kolonialisme tidak akan berjalan lancar.

Max Havelaar Kisah Bermasalah

Eduard Douwes Dekker terlalu berkeras. Pada 1857 ia akhirnya mundur dari pekerjaan yang lumayan prestisius dan menjauhkannya dari kemiskinan itu. Kini dia harus hidup tanpa pemasukan seperti di masa sebagai asisten residen. Dia terpukul di masa-masa pengunduran dirinya itu. Dalam suratnya kepada kawannya, Kruseman, Dekker menyebut dirinya "telah banyak menderita dan banyak berpikir.”

Dari situlah muncul nama pena baginya: Multatuli.

Dua tahun setelah pengunduran dirinya, waktu di Brusel, Belgia, antara September hingga Oktober 1859, Eduard Douwes Dekker menuliskan kisahnya sewaktu jadi asisten residen dalam sebuah roman Max Havelaar.

“Buku ini merupakan sebuah roman, jadi khayalan dan kenyataan bercampur baur,” catat Rob Nieuwenhuys (hlm. 105).

Novel berjudul lengkap Max Havelaar: Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda dan pertama kali terbit pada 1860 itu kemudian menggemparkan Belanda. Satu dekade kemudian, Sistem Tanam Paksa dihapuskan pada 1870.

Seperti ditulis ulang Dick dari Rob: sebagai pegawai departemen dalam negeri, Douwes Dekker gagal dan tidak paham situasi bahkan dalam kariernya. Tapi sebagai pengarang ia telah berhasil memengaruhi haluan pemerintah Belanda. Tanam Paksa memang hilang dan bergantilah dengan masuknya kaum kapitalis yang menyulap lahan-lahan menjadi perkebunan yang sangat menguntungkan Belanda dan para pengusaha kapitalis itu.

Max Havelaar belakangan difilmkan oleh Mondial Motion Pictures. Film ini dirilis pada 1976, namun di masa produksi terjadi masalah. J.B. Kristanto dalam Katalog Film Indonesia 1926-2007 (2007: 130) menyebut Daniel Albert Peransi yang jadi ko-sutradara mengundurkan diri di masa penggarapan karena perbedaan prinsip dalam penuangan kisah. Dalam tulisannya di Suara Pembaruan (14/12/1987), Peransi mengkritik kisah Max Havelaar.

“Usulan-usulan saya yang penting sekali dalam menggambarkan perlawanan rakyat Banten terhadap kolonialisme Belanda sebagai latar sosial-politik dan historis dihilangkan sama sekali. Setelah skenario itu saya baca, ceritanya menjadi sederhana sekali: Raden Adipati Karta Natanegara, Bupati Lebak, memeras rakyat, menyalahgunakan kekuasaannya, berpesta pora dan meminjam uang dari Belanda,” tulis Peransi.

Film Max Havelaarjuga tertahan di Badan Sensor Film (BSF). Meski ada adegan serdadu-serdadu KNIL Belanda membantai orang-orang kampung, film ini, karena dianggap hanya memamerkan Bupati Lebak dan kejahatannya, tentu sulit diterima orang-orang Indonesia. Bagaimanapun, bagi banyak orang Indonesia, yang jahat itu pasti Belanda, bukan orang Indonesia, termasuk bupati Lebak zaman Douwes Dekker.

Douwes Dekker meninggal pada 19 Februari 1887, tepat hari ini 132 tahun silam. Karyanya dikenang sebagai novel yang menginspirasi gerakan melawan kolonialisme. Untuk mengenang jasanya, pada awal 2018 didirikanlah museum antikolonialisme di Rangkasbitung. Museum itu diberi nama Museum Multatuli.

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id