tirto.id - Jam pada ponsel menunjuk angka 12.14. Baru saja saya keluar dari stasiun Rangkasbitung dan memeriksa aplikasi peta digital. Saya hendak menuju ke Museum Multatuli yang baru dibuka 11 Februari 2018 lalu. Jarak di aplikasi peta digital itu menunjukkan angka 1 kilometer. Karena terhitung dekat, saya putuskan jalan kaki saja.

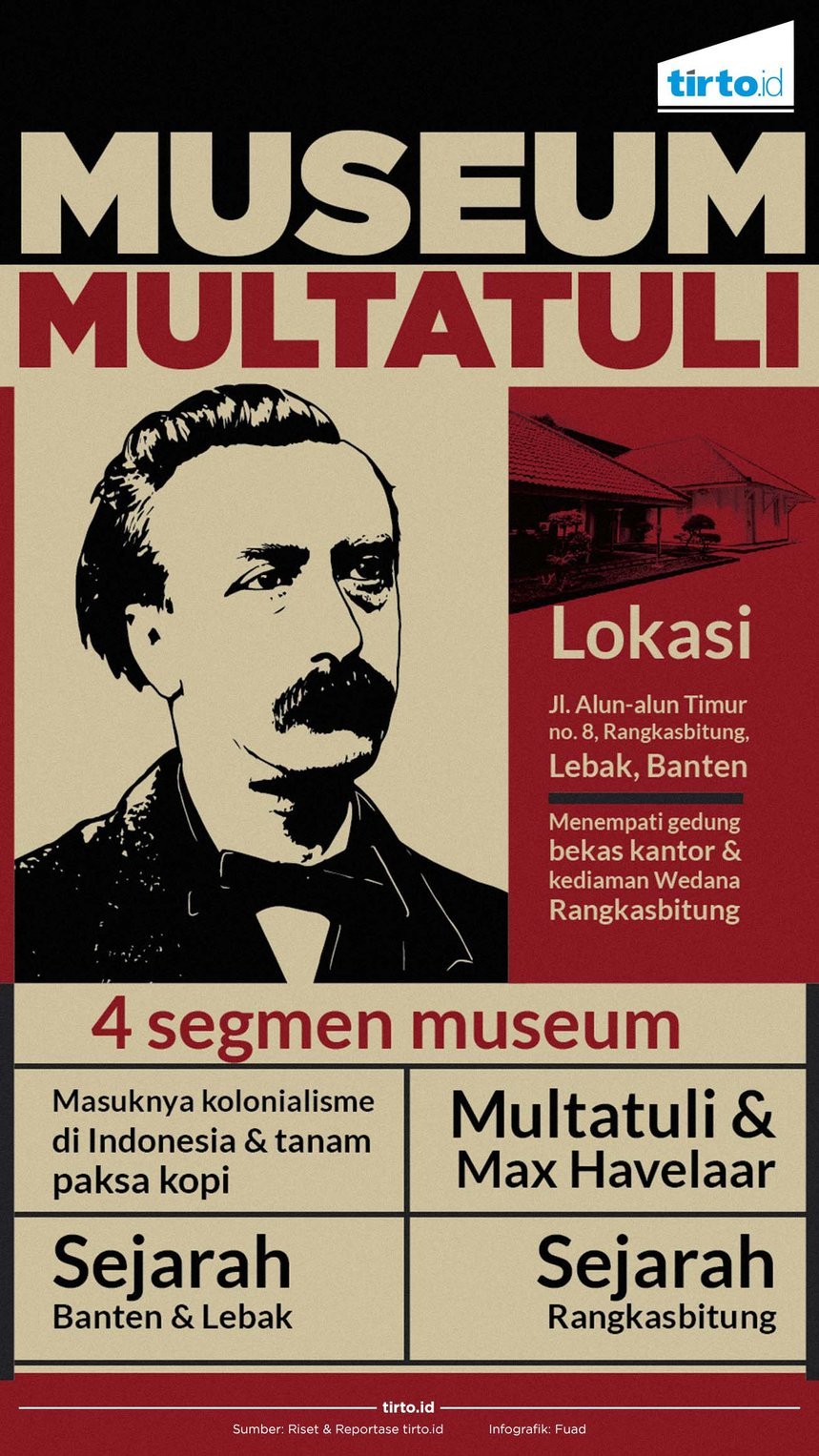

Dari stasiun saya melangkah ke Jalan Hadiwinangun yang mengarah ke selatan menuju Alun-alun Kota Rangkasbitung. Cuaca Rangkasbitung sedang panas-panasnya siang itu. Hampir tak ada pohon peneduh di sepanjang jalan itu. Namun hawa panas mulai berganti sejuk ketika saya berbelok ke Jalan HM Iko Djatmiko dan lalu ke Jalan Alun-alun Timur. Di ujung Jalan Alun-Alun Timur itulah Museum Multatuli berada.

Saat saya tiba, museum sedang memasuki jam istirahat. Saya mesti menunggu sekitar satu jam hingga museum dibuka kembali. Sambil menunggu, saya melongok-longok sebuah tengara di sisi selatan halaman Museum. Di situ berdiri patung Multatuli, Saijah, dan Adinda karya pematung terkemuka Dolorosa Sinaga. Dikelilingi taman asri dan dinaungi kanopi pohonan asam, tengara itu sangat cocok jadi spot berfoto.

Sekitar pukul 13.30 museum dibuka kembali. Siang itu tak ada pengunjung lain selain saya, seakan ini adalah kunjungan privat.

Ide Antikolonial

Saya sedang asik membacai surat-surat Multatuli kepada Raja Belanda Willem III ketika seorang berkacamata menyapa, “Halo.” Saya menoleh, ia tersenyum dan menyalami saya.

“Saya Ubai,” ucapnya memperkenalkan diri.

Ubaidillah Muchtar, nama lengkapnya, adalah Kepala Museum Multatuli. Dengan ramah dia menceritakan perihal museum yang digadang sebagai museum antikolonial pertama di Indonesia ini.

Ubai menceritakan bahwa ide membangun museum di Lebak sudah ada sekira 2009. Ubai — yang juga pegiat Komunitas Baca Multatuli -- lalu mendiskusikan ide itu bersama pendiri sekaligus Pemimpin Redaksi Historia, Bonnie Triyana, Bambang Eryudhawan dari Ikatan Arsitek Indonesia, dan eks wartawan Tempo Kurie Suditomo. Dari diskusi-diskusi itulah mereka sepakat mengangkat sosok Multatuli dan semangat antikolonialisme sebagai temanya.

Setelah beberapa kali mematangkan ide, Ubai dan kawan-kawannya berbagi tugas riset. Mereka juga berupaya mengajukan ide museum antikolonial itu kepada pemerintah Kabupaten Lebak. Tetapi, butuh waktu lama mengeksekusi ide ini karena kurangnya respons pemerintah Kabupaten Lebak.

Baru sekitar 2014 ide itu benar-benar diterima oleh pemerintah Kabupaten Lebak. “Ada beberapa teman yang menjembatani. Akhirnya bertemulah kami dengan Bupati Iti Octavia Jayabaya. Ide itu mulai diterima pemerintah,” tutur pria yang akrab disapa Kang Ubai itu.

Awalnya Ubai dan kawan-kawan berencana menjadikan rumah kediaman Multatuli sebagai museum. Namun sayang kondisinya sudah tak memungkinkan lagi. Bonnie Triyana, salah satu konseptornya, mengatakan bahwa rumah kediaman Multatuli sudah dikelilingi Rumah Sakit Dokter Ajidarmo.

“Buat pengunjung aksesnya pasti susah karena harus lewat rumah sakit. Itu pun sekarang rumah aslinya tinggal bersisa sebidang tembok. Lainnya sudah rusak,” ujar Bonnie ketika dihubungi via telepon.

Fisik rumah bekas asisten residen Lebak bernama asli Eduard Douwes Dekker itu pun diduga sudah tak otentik lagi. Kecuali sebidang tembok usang yang disebut oleh Bonnie, bagian lain rumah itu adalah bangunan baru. Paling tua berusia setengah abad. Informasi lain mengatakan bahwa rumah Multatuli dulunya adalah rumah panggung berbahan kayu, sehingga akan sulit untuk direkonstruksi ulang.

Setelah setahun riset, diputuskan museum akan menempati eks kantor sekaligus kediaman Wedana Rangkasbitung. Gedung bergaya Indies yang dibangun pada 1923 itu lalu dipugar. Di sebelah utaranya—dulunya kantor Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Lebak-- kini menjadi Perpustakaan Saidjah-Adinda yang menjadi satu kompleks dengan Museum Multatuli.

Multatuli Sebagai Garis Batas

Luas gedung eks kantor Wedana Rangkasbitung sekitar 230 meter persegi. Tim konseptor mesti mempertimbangkan efektivitas konten dan interiornya agar pesan yang ingin dikomunikasikan tersampaikan di tengah keterbatasan ruang. Beberapa sejarawan dilibatkan untuk merumuskan muatan yang pas untuk menyiasati ruang museum yang terbatas.

“Awal 2017 kami berdiskusi dengan sejarawan Peter Carey, Sri Margana dari UGM, dan Bondan Kanumoyoso dari UI. Dari dua kali pertemuan akhirnya disepakati empat tema besar, yaitu sejarah kedatangan dan berkembangnya kolonialisme ke Nusantara, Multatuli dan karyanya, Sejarah Lebak dan Banten, dan terakhir sejarah Rangkasbitung,” terang Ubai.

Di ruang pertama, setelah pintu masuk, pengunjung akan disuguhi karya seni mozaik potret Multatuli. Pandangan bekas asisten residen Lebak itu mengarah ke sayap kanan gedung seakan menjadi pemandu pengunjung melangkah ke ruang kedua museum. Di sana terpampang layar besar yang memutar videografik tentang awal mula kedatangan penjelajah Eropa di Nusantara. Sebuah replika kapal VOC dan infografis komoditas rempah-rempah yang terpajang di situ menjadi penguat narasinya.

Narasi tentang perkembangan kolonialisme di Nusantara, khususnya di Jawa, dapat ditemukan di ruang ketiga. Di sini tanam paksa kopi menjadi tema utamanya. Karesidenan Banten pada pertengahan abad ke-19 memang menjadi salah satu wilayah budidaya kopi. Sebuah peta besar menunjukkan wilayah-wilayah pertanian kopi di seantero Jawa.

Artefak menarik yang dipamerkan di ruang ketiga ini adalah replika alat penggiling kopi dan alat seduh kopi daun dari abad ke-19. Meski ikut menanam kopi, rakyat dilarang mengonsumsinya. Biji kopi wajib disetor kepada pemerintah kolonial melalui bupati. Di Sumatera Barat kebijakan itu memunculkan kebiasaan unik masyarakatnya yang meminum seduhan daun kopi. Multatuli menceritakan kisah ini dalam satu fragmen magnum opus-nya, Max Havelaar.

Di ruang keempat barulah pengunjung diajak berkenalan dengan sosok Multatuli dan karya-karyanya. Bisa dibilang ruang inilah jantung Museum Multatuli. Koleksi-koleksi paling ikonik dipamerkan di sini, meliputi litografi potret Multatuli, reproduksi surat-surat Multatuli kepada Raja Belanda Willem III, dan karya-karya Multatuli.

Eduard Douwes Dekker atau terkenal dengan nama pena Multatuli lahir di Amsterdam, 2 Maret 1820. Ia pertama kali menginjakkan kakinya di Jawa pada 1839. Pada Januari 1856 ia diangkat menjadi asisten residen Lebak dan berkantor di Rangkasbitung. Di sinilah ia menyaksikan rudinnya kehidupan rakyat Lebak yang dibebani kerja rodi dan pemerasan oleh bupati Lebak. Ia melaporkan kondisi itu kepada atasannya, namun ia malah mendapat teguran dan bahkan diberhentikan dari jabatannya. Dari pengalaman di Lebak inilah ia kemudian menulis sebuah novel yang menggugat kolonialisme dan membuat namanya terkenal, Max Havelaar.

Karya-karya Multatuli yang disimpan di sini adalah edisi pertama novel Max Havelaar berbahasa Perancis yang terbit pada 1876 dan juga lima jilid Verzamelde Werken van Multatuli—antologi lengkap karya-karya Multatuli- yang terbit pada 1907. Koleksi ini adalah hibah dari Multatuli Huis Belanda.

Pengunjung juga diajak mengenal peran penting Multatuli melalu podcast yang menampilkan cuplikan komentar Pramoedya Ananta Toer tentang Multatuli. Pram menyebut Multatuli secara tak langsung adalah pendorong kesadaran para intelektual bahwa mereka punya tanah air dan bangsa yang hidup dalam penjajahan. Karena itulah di ruang ini juga ditampilkan tokoh-tokoh gerakan kemerdekaan yang terinspirasi oleh Multatuli, di antaranya ada Sukarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo.

Posisi ruang Multatuli yang tepat berada di tengah gedung memiliki filosofi khusus. Ubai menjelaskan, “Di sayap kanan museum ada sejarah kolonialisme lalu di sayap kiri ada sejarah kebangkitan rakyat melawan penjajahan. Jadi, Multatuli sebagai batas pemisah antara kolonialisme dengan bangkitnya nasionalisme. Dia tokoh antikolonial, meskipun dia bagian dari sistem kolonial.”

Kesan tentang kebangkitan nasional itu terasa ketika beranjak ke ruang kelima dan keenam. Ruang kelima yang didesain bernuansa merah-putih ini menampilkan rekam jejak perlawanan rakyat Banten melawan kolonialisme Belanda. Melalui infografis yang membentang di seluruh dinding dijelaskan bagaimana perlawanan rakyat Banten juga berkelindan dengan perjuangan nasional. Sementara ruang keenam dan ketujuh secara khusus menampilkan sejarah lokal Lebak dan Rangkasbitung.

Masih Terus Dilengkapi

Sebelum masuk museum, sambil mengisi buku tamu saya mencoba mengamati sekilas cacatan kunjungan museum baru itu. Meski saat saya datang museum sedang sepi, saya adalah pengunjung ke-49 hari itu. Kebanyakan pengunjungnya adalah masyarakat sekitar Lebak dan Banten. Dalam catatan itu, ada juga pengunjung dari Lampung.

Saya bertanya lebih jauh soal statistik kunjungan kepada Ubai. Sejauh ini sambutan dari masyarakat cukup positif. Selama 16 hari sejak pembukaan rata-rata per hari ada 80 sampai 100 pengunjung. Kunjungan paling banyak tercatat pada Sabtu dan Minggu, antara 125 sampai 150 pengunjung.

“Dari catatan di buku tamu, pengunjung kebanyakan dari Rangkasbitung dan sekitar Jabodetabek. Paling jauh ada juga dari Makassar dan Lampung. Ada juga orang-orang yang sebelum ke Baduy mampir dulu ke sini,” tutur lelaki yang sejak 2009 aktif membacakan kisah Max Havelaar untuk anak-anak di pedesaan Lebak melalui komunitasnya itu.

Ubai mengaku selama dua minggu pembukaan museum ia kerap menerima surat permohonan kunjungan dari sekolah-sekolah di Lebak. Ia senang karena sejauh ini kunjungan ke museum adalah inisiatif dari masyarakat sendiri, tanpa ada instruksi khusus kepada sekolah-sekolah atau promosi khusus dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak.

Tetapi, ia juga mengatakan bahwa untuk menarasikan tema besar antikolonialisme museum ini masih harus berbenah. Koleksi yang ada sekarang diakuinya belum cukup dan kebanyakan tidak terkait langsung dengan Multatuli. Karenanya selain promosi, para konseptor Museum Multatuli juga berupaya menambah koleksi museum.

Bonnie Triyana juga mengatakan hal serupa. Secara terpisah ia mengatakan pertengahan tahun ini ia akan berangkat ke Belanda untuk mengurus hibah dari Rijks Museum berupa payung kebesaran milik Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Mijer (menjabat 1866-1872) dan baju dinas residen abad ke-19.

“Artefak-artefak itu adalah simbol kekuasaan feodal semasa kolonialisme Belanda. Karena ini museum antikolonialisme, artefak itu akan kami pamerkan sebagai simbol atau gambaran dari masyarakat jajahan,” pungkasnya.

Penulis: Fadrik Aziz Firdausi

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id