tirto.id - Para petani, warga-warga desa, dan masyarakat adat di pelbagai wilayah menghadapi persoalan dengan masuknya perusahaan-perusahaan besar ke wilayah mereka. Atas nama perusahaan swasta atau BUMN, perusahaan dalam negeri atau luar negeri, mereka masuk ke pedalaman dan pelosok dengan berjubel rencana: dari sawit, semen, air minum hingga gula.

Inilah yang dialami para petani di Pegunungan Kendeng dengan perusahaan semen, warga desa di Pangandaran-Serang dengan Mayora, warga-warga di Kalimantan dan Sumatera yang tersingkir karena perusahaan-perusahaan sawit, dan para petani Tulang Bawang yang berhadapan industri gula. Terhitung jarang mereka berhasil mempertahankan hak-haknya atas tanah dan aset-aset komunal.

Sekitar 150 tahun yang lalu, eyang buyut mereka sudah lebih dulu mengalami pengalaman serupa. Tidak sama persis, tapi mereka juga menghadapi pengusaha/perusahaan swasta yang datang menyodorkan bujuk rayu modal. Saat itu para eyang buyut pun tak bisa menampik.

Semua ini terjadi pada rezim yang berbeda. Dulu terjadi pada masa kekuasaan kolonial, kini tentu saja berlangsung di bawah bendera pemerintahan Republik Indonesia.

Modal Swasta Merasuki Desa

Kisah perjumpaan warga di pedalaman dengan modal swasta dan asing ini dimulai pada 1870. Pada tahun itu muncul Undang-Undang Gula (Suikerwet) dan UU Agraria (Agrarisch Wet).

UU Agraria merupakan terobosan hukum yang sangat penting sekaligus mendasar di tanah jajahan. Di satu sisi, UU ini memberikan kepastian hukum bahwa hanya kaum bumiputera saja yang berhak memiliki tanah di Hindia Belanda. Dengan demikian, menjadi terlarang orang asing memiliki tanah di negeri jajahan. Akan tetapi, orang asing atau swasta asing bisa menyewa tanah. Adapun tanah-tanah yang tidak memiliki kepastian hukum siapa pemiliknya dinyatakan menjadi hak milik pemerintah.

Sedangkan UU Gula secara resmi menghapuskan budidaya tebu dan pabrik gula yang dilakukan dan dikelola oleh pemerintah kolonial sejak era tanam paksa (Cultuurstelsel) pada dekade 1830-an. Kendati UU ini tidak langsung dipraktikkan seketika, UU inilah yang melatari dan memberi jaminan hukum bagi kemunculan perusahaan-perusahaan tebu dan pabrik-pabrik gula swasta.

Pihak asing memang tak bisa memiliki tanah, tapi mereka diberi kesempatan untuk menyewa tanah milik warga bumiputera. Tanah-tanah inilah yang kemudian dipakai sebagai perkebunan-perkebunan besar yang kelak memperkaya juragan-juragan perkebunan alias para planter. Warga yang menyewakan tanahnya kemudian bekerja sebagai karyawan perkebunan.

Dua UU ini muncul karena kegagalan sistem tanam paksa yang diperkenalkan oleh van Den Bosch setelah berakhirnya Perang Jawa (1825-1830). Sistem ini memaksa rakyat bumiputera untuk menanam komoditas tertentu yang diminati pasar global (dari teh, kopi, tebu, nila) dan menjualnya hanya kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditentukan. Sistem ini dengan cepat memulihkan keuangan pemerintah kolonial yang porak poranda karena pelbagai peperangan dengan para penguasa Jawa, dari menyingkirkan Hamengkubuwana II hingga membereskan perlawanan Diponegoro.

Dari 1831-1877, pemerintah Belanda menerima keuntungan hampir 832 juta florins. Surplus itu sayangnya nyaris tidak digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Mereka diperas tenaganya oleh keharusan menanam komoditas tertentu, menyetorkan hasilnya, dan tetap dipungut pajak. Kesuburan tanah menjadi terganggu, sehingga budidaya padi pun mengalami kemerosotan hingga menimbulkan kemiskinan dan kelaparan akut. Pada akhirnya, keuntungan kolonial berkurang karena daya kerja para petani sudah merosot dan sendi-sendi kehidupan petani hancur.

UU Agraria dan UU Gula pada dasarnya mengakhiri monopoli negara, dalam hal ini pemerintah kolonial, dalam pertanian dan perkebunan rakyat. Dua UU ini menjadi dentang bel yang mengawali zaman baru yang dibayangkan oleh kaum progresif di Belanda bakal memberikan kemakmuran bagi Belanda sekaligus kesejahteraan bagi rakyat bumiputera.

Inilah masa ketika rakyat tidak lagi dipaksa menanam komoditas tertentu, tapi secara perlahan juga kehilangan akses atas faktor produksi yang paling penting, yaitu tanah, dan membuat mereka menjadi buruh di tanahnya sendiri.

Inilah zaman liberal itu. Inilah banjir bandang modal pertama dalam sejarah Indonesia.

Menggulakan Jawa

Tebu banyak ditanam di era sistem tanam paksa oleh petani sebagai kewajiban atau bahkan pajak kepada pemerintah kolonial. Setelah tanam paksa berakhir, penanaman tebu semakin luas dan industrinya menghasilkan banyak uang bagi pengusaha swasta, tetapi tidak ke petani.

Di masa tanam paksa, gula sebenarnya sudah menjadi salah satu komoditas penting. Sebagai tanaman musiman, menurut Sejarah Nasional Indonesia: Kemunculan penjajahan di Indonesia, ±1700-1900 (2008), nila, tembakau, dan tebu dapat ditanam di tanah-tanah sawah berseling rotasi dengan padi dalam jangka waktu setahun. Di masa sistem tanam paksa (1830-1870) inilah tebu ditanam. Tebu hanya salah satu jenis tanaman yang ditentukan. Para petani diharuskan menyediakan seperlima tanahnya untuk menanaminya dengan salah satu tanaman pilihan pemerintah kolonial.

Gairah perekonomian kolonial sangat dipengaruhi oleh daya tarik dan keuntungan yang diperoleh dari perkebunan tebu. Penanaman tebu mendorong pendirian pabrik-pabrik pembuatan gula. Perkebunan tebu dan pabrik gula menjadi motor perekonomian Hindia Belanda.

Di masa-masa awal penanaman tebu, masih di era tanam paksa, maskapai dagang Nederlandsche Handel Maatschappi (NHM) berjaya karena memasarkan komoditas tanam paksa. Kucuran pemasukan membuat maskapai ini kemudian ikut serta mendongkrak bisnis gula, dengan memberi modal kepada pabrik gula dan kontraktor pengolahan tebu partikelir.

Menurut Faried Wijaya Masyoer dalam Perkreditan & Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita (1991), bersama De Javasche Bank, NHM menjadi maskapai pemberi kredit di Hindia Belanda antara kurun waktu 1850 hingga 1860 saat sistem tanam paksa masih berlangsung.

NHM merupakan kongsi dagang pengiriman barang yang diprakarsai Raja William I pada 9 Maret 1824 untuk menyalurkan hasil bumi dari negeri tropis ke negeri Belanda. Segera kemudian Amsterdam menjadi pusat utama untuk komoditas tropis di Eropa, dan terbesar ketiga di seluruh dunia. Di masa setelah dihapuskannya Cultuurstelselpada 1870-an, NHM yang telah bergeser bisnis menjadi bank sirkulasi, banyak memberikan pinjaman kepada para pengusaha Belanda yang hendak mendirikan perkebunan swasta di Hindia-Belanda.

Setelah sistem tanam paksa dihentikan, perkebunan tebu dilakukan oleh pengusaha-pengusaha swasta. Banyak perkebunan (onderneming) gula swasta bertumbuhan di Jawa di era liberal. Jika di masa tanam paksa hanya memperkaya pemerintah kerajaan Belanda, era ini memperbanyak jumlah orang kaya. Namun bukan petani lokal yang kaya, melainkan pengusaha Eropa yang mengelola perkebunan. Pemerintah hanya ambil pajak dari para pengusaha termasuk pengusaha gula.

Semenjak UU Agraria dan UU Gula terbit pada 1870, sistem tanam paksa dengan tanam bebas berlaku sejak 1878. Di tengah semangat penanaman tebu, industri gula di Jawa mengalami krisis. Krisis ini dipicu antara lain berkembangnya penyakit pada tebu yaitu penyakit sereh yang menyebabkan rusaknya perkebunan tebu. Penyakit ini mula-mula timbul di Jawa Barat pada 1881, lalu menjangkiti seluruh tebu di Jawa hingga 1892. Lembaga-lembaga penelitian gula di Jawa bermunculan sebagai jawaban. Setelah itu, produksi gula tak terbendung lagi.

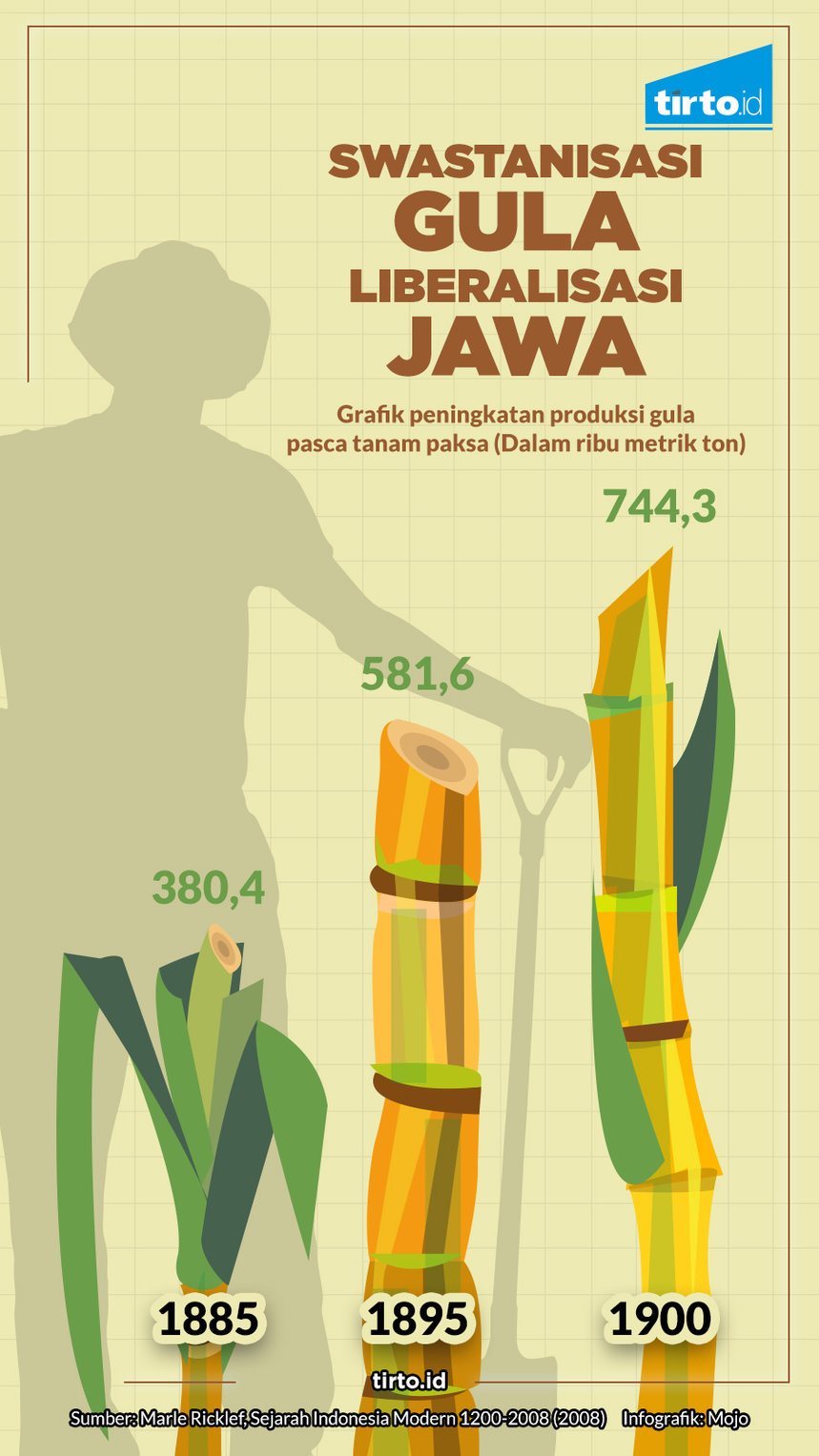

Menurut sejarawan Merle Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008), pemerintah kolonial ikut serta meningkatkan produksi gula dengan ujicoba membudidayakan tebu yang tahan hama. Areal penanaman tebu makin bertambah luas dan teknologi industri gula juga semakin maju. Lima belas tahun setelah tanam paksa berakhir, tepatnya pada 1885, produksi gula mencapai 380.400 metrik ton. Sepuluh tahun setelahnya lagi, pada 1895, sudah mencapai 581.600 metrik ton. Saat pergantian abad ke 20, produksi gula mencapai 744.300 metrik ton.

“Industri gula ini juga meningkat labanya dengan memotong upah dan juga harga sewa tanah kepada petani,” tulis Ricklefs. Ia menyimpulkan, "Para pengusaha industri ini meningkat (kekayaannya), tapi para petani tetap nestapa.”

Tanah-tanah para raja Jawa (vorstenlanden), turunan Sultan Agung di Mataram, juga ditanami gula. Tak hanya tanaman tebu, pabrik-pabrik gula berdiri di atas tanah mereka.

“Sejak tahun 1870—seperti juga beberapa keluarga kerajaan Jawa: Mangkunegaran, Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta— mereka mulai memasuki usaha perkebunan, pabrik gula, dan tekstil,” tulis Onghokham dalam Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina: sejarah etnis Cina di Indonesia (2008).

Menurut JB Kristanto, dalam 1000 Tahun Nusantara (2000), Pakubuwono X dari Kasunanan Surakarta adalah yang terkaya di antara raja-raja. Buku Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Republik (2008) juga mencatatnya sebagai pemilik mobil pertama di Indonesia. Mobil Daimler Benz itu dibeli tahun 1894. Kehadiran mobil ini dua tahun lebih awal daripada di negeri Belanda sendiri. Dan semuanya karena perkebunan tebu dan produksi gula yang luar biasa dahsyat, masif, dan intensif.

Selain para raja Jawa, seorang pebisnis Tionghoa bernama Oei Tiong Ham bermain gula. Pemimpin Oei Tiong Ham Concern ini dikenal raja dalam perdagangan opium legal dan bisnis gula. Ia bahkan dijuluki "Raja Gula Asia". Ketika meninggal dunia karena serangan jantung pada 1924, konglomerat Tionghoa ini meninggalkan uang sebesar 200 juta gulden. Untuk mengelola bekas aset-aset milik Oei Tiong Ham di Indonesia, pemerintah Indonesia mendirikan BUMN bernama Rajawali Nusantara Indonesia, yang mengelola pelbagai hasil bumi termasuk gula.

Menurut buku Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang, pada 1930 pemerintah kolonial mencatat terdapat 179 pabrik gula di Jawa, sebagian besar tersebar di Jawa Timur. Jumlah pabrik gula itu, dengan pelbagai alasan termasuk perkembangan teknologi dan efisiensi, makin menurun. Saat ini jumlahnya tinggal 62 pabrik gula dan ada rencana pembangunan 2 pabrik lagi.

Dampak Liberalisasi Jawa

Liberalisasi modal swasta di Jawa ini berdampak, salah satunya, lepasnya penguasaan tanah-tanah dari tangan rakyat ke perusahaan-perusahaan. Kendati berstatus disewakan, tapi karena durasi sewa yang panjang, membuat banyak petani beralih menjadi buruh-buruh di perkebunan. Lapangan kerja memang tersedia, tetapi harus ditukar dengan status sebagai petani yang merdeka mengolah tanahnya sendiri. Para petani menjadi tergantung dengan sistem pengupahan dan tidak lagi bisa sepenuhnya berdiri di kakinya sendiri.

Masalahnya, kewajiban-kewajiban lain tetap diberlakukan kepada para petani yang telah menjadi buruh ini. Mereka masih dibebani kerja-kerja wajib yang, walaupun tidak berstatus sebagai kerja paksa, tetapi tetap saja menyita waktu luang mereka. Sehingga sisa-sisa waktu untuk menggarap sisa-sisa tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup juga makin habis.

Sialnya, pajak juga tetap diterapkan. Studi Anne Booth menunjukkan bahwa budidaya padi merosot drastis dari 1885-1899. Studi yang dilakukan di Kutoarjo pada 1886 dan 1888 memperlihatkan betapa sengsaranya penduduk saat itu. Penelitian ini dilakukan oleh H.G. Heyting, seorang insinyur yang menjabat sebagai kontrolir. Ia menemukan setiap rumah tangga hanya punya sisa lahan seluas 0,75 hektare sawah, 0,5 ha kebun pekarangan, dan 0,1 ha tegalan. Dengan rata-rata setiap keluarga memiliki lima anggota keluarga, termasuk kepala rumah tangga, Heyting menemukan pendapatan petani setahun hanya sekitar 63 gulden, sudah termasuk 13 gulden pinjaman dari rentenir (Menjadi Indonesia, hal. 158).

Banjir bandang modal swasta-asing ini, yang seringkali diembel-embeli dengan terbukanya lapangan kerja, acapkali tidak terbukti memperbaiki taraf hidup masyarakat. Mereka justru terasing dari tanah yang menjadi miliknya sendiri, menjadi miskin di kampung halamannya sendiri, dan ketika tanah itu kembali ke tangan rakyat, biasanya kualitas tanahnya sudah jauh menurun.

Tidakkah iming-iming lapangan kerja tersebut hari ini juga kembali dimunculkan di sela-sela penetrasi perusahaan-perusahaan bermodal besar ke pelosok-pelosok desa dalam bentuk pabrik semen, kebun sawit, maupun perusahaan air mineral dalam kemasan?

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Zen RS