tirto.id - “Tahun 1978, kita mampu menghasilkan 1,1 juta ton gula, sedangkan kebutuhan kita sekitar 1,5 juta ton. Ini berarti kita masih harus mengimpor kira-kira 400.000 ton gula setiap tahun.”

“Pada 1973 awalnya konsumsi gula orang Indonesia per kapita hanya 7 kg, dalam enam tahun bertambah jadi 13 kg.”

Presiden Soeharto membuka sambutannya dalam acara peresmian pabrik gula Gunung Madu Plantations (GMP) di Gunung Batin, Lampung Tengah, 24 September 1979. Soeharto membubuhkan pesan dan tandatangannya di sebuah prasasti, menandakan dimulainya produksi gula pertama dan satu-satunya di luar Jawa saat itu.

Pemerintahan Orde Baru menyadari kemampuan produksi gula warisan era kolonial tak bisa lagi meladeni kebutuhan gula. Karena itu salah satu solusinya adalah intensifikasi alias perluasan tanaman tebu, dengan membangun pabrik gula baru dan merehabilitasi pabrik gula lama. Pulau Jawa, sentra industri perkebunan gula di era kolonial, dianggap tak sanggup lagi menyediakan lahan. Pembangunan perkebunan tebu akhirnya diarahkan ke luar Pulau Jawa. Provinsi Lampung menjadi wilayah rambahan baru bagi perkebunan tebu dan industri gula.

Lahirnya GMP dapat dirunut dari terbentuknya pemerintahan Orde Baru, yang mengeluarkan undang-undang pertamanya tentang penanaman modal asing pada 1967. UU ini lantas direvisi pada 1970. Semangat UU ini mendorong investasi dari swasta di antaranya lewat kebijakan pembebasan atau keringanan bea masuk bagi impor bahan baku termasuk industri gula.

“Pemerintah terus membuka pintu dan mendorong penanaman modal dalam perkebunan dan pabrik gula baru,” kata Soeharto. "“Kepada kalangan swasta, saya minta tidak ragu-ragu berpartisipasi dalam pembangunan.”

Konglomerasi Gula Orde Baru

Bob Widyahartono dalam "Konglomerat: Antara Teori dan Relita," menulis pemerintahan Soeharto dengan segala strategi pembangunan ekonominya telah melahirkan beberapa grup usaha besar alias konglomerat terutama sejak 1970-an. Beberapa nama antara lain Kedaung Group, BCA Group, Bakrie & Brother, Seodarpo Group, Panin Group, Pembangunan Jaya Group, Gramedia Group, Sinar Harapan Group, dan lainnya. Kelahiran mereka menggenapkan nama-nama yang sebelumnya muncul di pentas jejaring konglomerat seperti Rahman Tamin, Dasaad Musin. Ada pula beberapa jejaring perniagaan seperti toko de Zon, Sih Khay Hie, termasuk Oei Tiong Ham.

“Mereka tenggelam dimangsa waktu. Dari dalam digerogoti oleh faktor ketidakmampuan manajerial, dan dari luar oleh iklim politik dan ekonomi yang labil pada periode 1958 sampai 1966,” tulis Widyahartono.

Setelah menyingkirkan pemerintahan Sukarno, para teknokrat yang merancang arah ekonomi Orde Baru membuka diri pada pemodal baru di perkebunan tebu dan pabrik gula. Pemerintahan Soeharto punya hitungan, setidaknya dibutuhkan 4-5 pabrik gula baru skala besar untuk menopang kebutuhan gula yang terus meningkat.

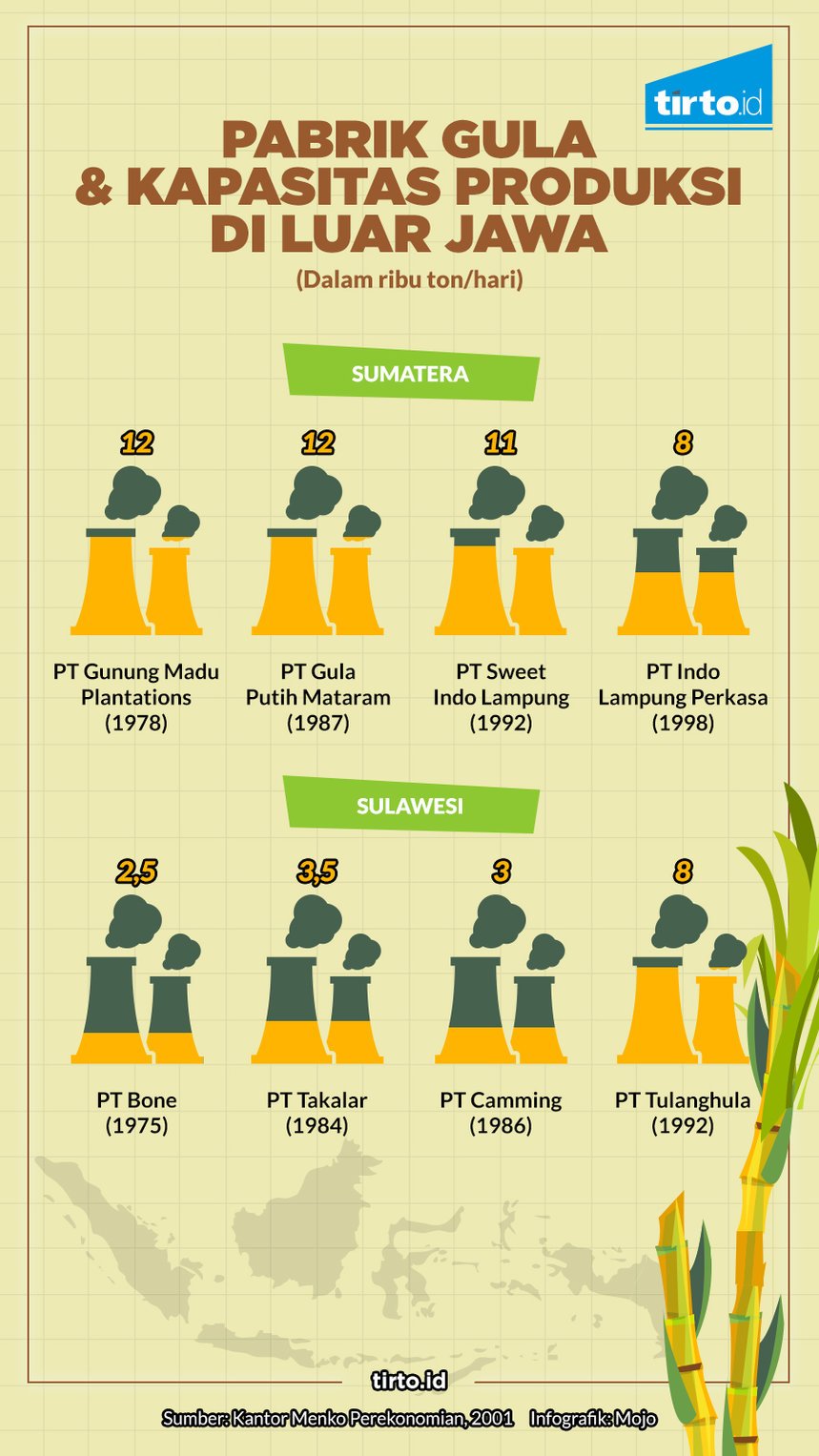

PT Gunung Madu Plantations, yang berdiri 20 Oktober 1975, adalah salah satu pelopor industri gula di luar Pulau Jawa. Ia lantas diikuti oleh para pemain industri gula lain seperti PT Gula Putih Mataram yang beroperasi pada 1987. Yang disebut terakhir kini lebih dikenal sebagai Sugar Group, yang memiliki perkebunan tebu dan pabrik gula terbesar di Indonesia—dengan areal lahan seluas 62.000 ha di Lampung. Produk utamanya adalah gula kristal putih, dengan salah satu mereknya bernama Gulaku. Selain GPM, Sugar Group mencakup PT Sweet Indolampung (SIL), PT Indolampung Perkasa (ILP), dan perusahaan yang memproduksi etanol, PT Indolampung Distillery (ILD).

Keberadaan Sugar Group tak bisa lepas dari peran Salim Group di bawah Sudono Salim atau Liem Sioe Liong, kongsi bisnis Soeharto sejak orang yang kelak jadi nomor satu di Indonesia itu menjabat panglima Divisi Diponegoro di Semarang. Menurut Dianto Bachriadi dan Anton Lucas dalam Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan (2001), saham terbesar GMP dan GPM dimiliki Bambang Trihatmodjo, putra ketiga Soeharto. Pada era 1980-an, majalah luar negeri memperkirakan kekayaan Salim mencapai 3 miliar dolar AS, salah satu orang terkaya di Asia Tenggara.

“Setelah Orde Baru berkuasa, Liem mendapat monopoli komoditi penting yaitu terigu (PT Bogasari) dan cengkeh (PT Mega),” tulis Made Tony Supriatma dalam Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa (1996).

Krisis moneter pada 1997 menghantam Bank BCA, jantung bisnis Salim Group, yang membuatnya jadi pasien BLBI, sebuah skema dana talangan dari Bank Indonesia buat perbankan. Itu merembet pada bisnis gulanya di Lampung dan membuat aset jejaring bisnis Salim menjadi jaminan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Salah satu asetnya yang berharga, yaitu perkebunan dan pabrik gula, dilelang untuk membayar utang. Di sinilah muncul sosok Gunawan Yusuf dari PT Garuda Pancaarta sebagai pemilik baru dari Sugar Group. Ia memenangi lelang aset eks-perkebunan tebu dan pabrik gula eks-Salim. Perseteruan hukum nan rumit sempat mewarnai kedua pihak.

“Dahulunya Sugar Group itu milik Salim, lalu jadi milik Gunawan Yusuf melalui lelang BPPN,” kata Colosewoko, Direktur Eksekutif Nusantara Sugar Community (NSC) kepada Tirto. Gunawan Yusuf sendiri termasuk jajaran orang terkaya di Indonesia tahun 2016 versi GlobeAsia.

Tak hanya pada bisnis gula lewat swasta, krisis ekonomi yang menghajar Asia Tenggara dan merembet ke Indonesia mendorong pemerintahan Soeharto setuju pada tawaran Dana Moneter Internasional (IMF) pada 15 Januari 1988. Salah satunya menderegulasi alias merombak urusan tata niaga gula yang memangkas tangan negara. IMF menilai pabrik gula dan para petani tebu dianggap terlalu dilindungi negara lewat subsidi pabrik dan petani. Pada Februari 1998, kewenangan Badan Urusan Logistik (Bulog) mengendalikan pemasaran gula pun dicabut.

Itu membuat harga gula sepenuhnya manut pada mekanisme pasar. Langkah perdana sejak deregulasi itu, pemerintah membuka jalan bagi 146 pengusaha swasta buat mengimpor gula. Ia membuat industri gula yang meski kecil tapi masih ditopang para petani tebu gemetaran. Pada 1999, cuma butuh setahun, tak kurang dari 55 persen kebutuhan gula nasional dipenuhi dari impor. Inilah periode impor gula terbesar dalam sejarah Indonesia dari masa-masa sebelumnya.

Persoalan itu yang kini membelit industri gula Tanah Air. Bahkan sebagian petani tebu di Jawa Timur, karena harga gula produksi dalam negeri anjlok, memilih mengganti areal perkebunannya dengan jenis tanaman lain. Isu ini sempat naik saat Joko Widodo baru menjabat sebagai presiden pada akhir tahun 2014.

PT Perkebunan Nasional XI, yang menaungi 16 pabrik gula di Jawa Timur—warisan dari perkebunan-perkebunan gula era kolonial—belum bisa berbuat banyak atas keluhan para petani tebu di lingkungannya. Situasi tersebut semakin memerosotkan nasib para petani tebu Indonesia.

Penulis: Suhendra

Editor: Fahri Salam