tirto.id - Hanya sembilan dari 20 partai peserta Pemilu 2019 yang berhasil lolos ke Senayan. Meski yang lolos tidak sampai setengah, tetap ada yang membuat partai baru dengan ambisi mendapatkan kursi di parlemen dalam pemilu selanjutnya yang diselenggarakan pada 2024.

Salah satu partai baru itu adalah Partai Buruh yang dipimpin oleh Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dulu punya perjanjian politik dengan Prabowo Subianto.

Ada juga Partai Masyumi Reborn. Masyumi sempat berjaya di masa pemerintahan Presiden Sukarno. Setelah mati suri beberapa dekade, akhirnya Masyumi dibentuk kembali dengan Ahmad Yani, mantan kader Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menjabat ketua umum.

Selanjutnya partai yang bisa dibilang barisan sakit hati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bernama Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Pendirinya di antaranya Fahri Hamzah, Anis Matta, Mahfudz Siddiq, Triwisaksana, dan Ahmad Riyaldi. Kelimanya sempat punya jabatan strategis di PKS.

Serupa dengan Partai Gelora, Partai Ummat dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) juga merupakan partai baru yang dihasilkan dari perpecahan internal. Situasi ini mirip dengan konflik di Partai Golkar yang sudah menghasilkan setidaknya tujuh partai baru, yang tiga di antaranya telah berhasil menembus parlemen.

Partai Ummat muncul karena perseteruan internal PAN dengan keluarga Amien Rais. Amien keluar karena merasa PAN sudah tidak berada di jalurnya sebagai Partai Islam, apalagi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dianggap dekat dengan Joko Widodo–yang tidak didukung Amien. Sedangkan PKN yang terbentuk menjelang akhir 2021 dipimpin oleh I Gede Pasek Suardika–bekas Sekretaris Jenderal Partai Hanura. Namun bukan berarti isi PKN otomatis orang-orang Hanura. Partai ini justru didirikan oleh loyalis Anas Urbaningrum. Sri Mulyono adalah salah satunya. Dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKN.

Lalu, jika yang eksis saja belum tentu lolos ke parlemen, bagaimana nasib partai-partai baru ini?

Ceruk Luas, Partai Sempit

Dalam wawancara khusus dengan Tirto, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri mengaku tidak khawatir dengan kemunculan Partai Gelora meski kemungkinan besar basis massa yang akan diperebutkan sama. “Masih banyak peluang partai mana pun untuk meraih suara,” kata Salim.

Memang, berkaca dari Pileg 2019, masih ada sekitar 18 persen lebih suara yang belum menaruh kepercayaan pada partai politik alias tidak memilih. Seandainya semua itu berhasil diperoleh oleh satu partai, partai itu bisa jadi langsung menjadi pemenang atau setidaknya nomor dua.

Tapi tentu hitung-hitungannya tidak sesederhana itu. Suara yang belum memilih itu tentu saja juga akan diperebutkan partai yang sudah eksis. Belum lagi karakter partai baru yang relatif mirip dengan yang lama.

Untuk yang disebutkan terakhir, kita ambil contoh Partai Gelora. AD/ART Partai Gelora jelas menetapkan jati diri partai “adalah Islam” meski berasaskan Pancasila dan mengklaim memegang teguh “nasionalisme” yang berarti tidak membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. Selain dengan PKS, tentu mereka akan bersaing dengan partai yang juga memegang teguh Islam sebagai acuan semacam PKB, PPP, PBB, PAN dan tentunya Partai Ummat serta Partai Masyumi.

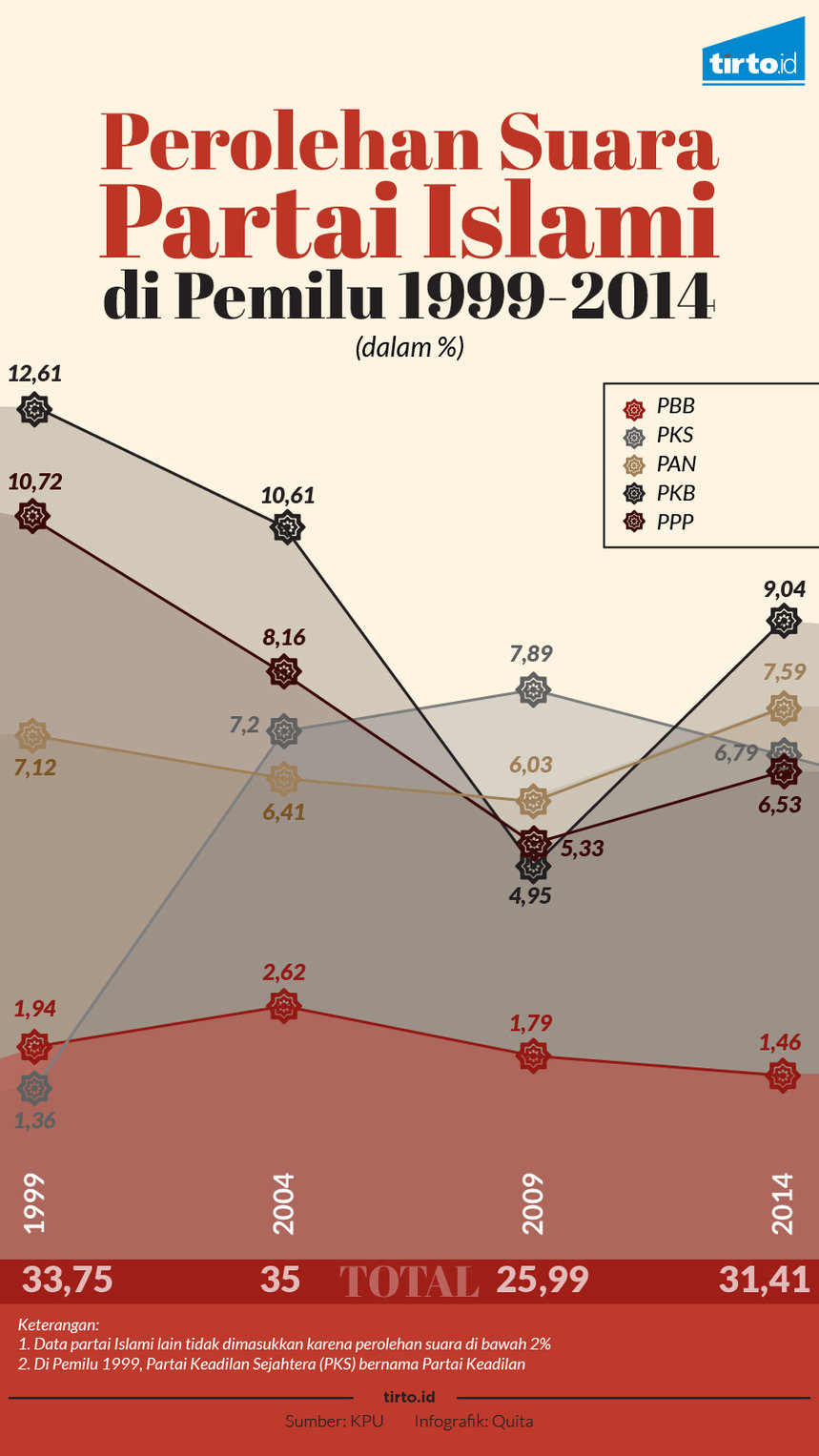

Masalah tambahan, partai Islam yang ada saja selama bertahun-tahun berstatus medioker. Sepanjang pemilu sejak 1999, jangankan jadi pemenang, mendapatkan 10 persen suara saja sudah tersengal-sengal. Dari 2009-2019, sudah tidak ada partai islami yang mampu meraih suara nasional lebih dari 10 persen.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli dalam “Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia” (2016) memperkirakan ada lima penyebab kegagalan partai Islam. Pertama, optimisme berlebihan dari politikusnya bahwa umat Islam otomatis akan memilih partai bercorak Islam. Kenyataannya, umat Islam banyak yang mencoblos partai nasionalis atau non-Islam.

Pada Pemilu 1955, partai-partai Islam hanya memperoleh suara 43,9%. Sejak saat itu partai Islam tidak pernah berhasil mendapatkan suara akumulatif sebanyak itu. Pada Pemilu 1971, perolehan partai Islam turun menjadi 27,3%, Pemilu 1977 naik menjadi 29,3%, Pemilu 1982 turun kembali menjadi 27,8%, Pemilu 1987 turun lagi menjadi 16,0%, Pemilu 1992 tetap 16,0%, Pemilu 1997 naik menjadi 22,0, Pemilu 1999 (di luar PAN dan PKB) turun menjadi 17,8% dan Pemilu 2004 naik menjadi 21,17%. PAN dan PKB tidak dimasukkan karena meski basisnya muslim tetapi di AD/ART mereka asas yang dipakai bukan Islam.

Bila menyertakan PAN dan PKB sekalipun, pada Pemilu 2004 angkanya hanya 35%, kemudian Pemilu 2009 turun jadi 25,99%, Pemilu 2014 jadi 31,41%, dan Pemilu 2019 hanya 30,05%.

“Dengan demikian, para elite Islam masih terjebak dalam 'mitos politik kuantitas'. Pandangan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam akan berbanding lurus dengan sikap pilihannya sehingga dengan serta merta mereka akan memilih partai Islam. Ternyata mitos tersebut tidak sampai pada realita,” catat Lili.

Penyebab kedua adalah pemaknaan umat Islam terhadap Islam itu sendiri. Islam yang banyak berpusat di Pulau Jawa sempat dibedakan oleh antropolog Clifford Geertz menjadi tiga: santri, priayi, dan abangan. Menurut Lili, jenis terakhir menganggap politik harus dipisahkan dari agama, sedangkan pada golongan santri sendiri banyak yang memilih mendukung partai non-Islam.

Ketiga, karena muslim tidak lagi melihat partai Islam sebagai representasi tunggal nilai-nilai keislaman. Dalam Pemilu 2014, misalnya, kelompok nahdliyin yang suaranya diperkirakan mencapai 40% jumlah pemilih nyatanya tidak mampu memenangkan PKB atau partai Islam lain. Indo Barometer memperkirakan suara warga NU justru banyak berlabuh di partai non-Islam seperti PDIP dan Partai Golkar.

Faktor berikutnya karena memang ada perubahan pandangan di antara umat Islam menengah dan terdidik ke pragmatis dan sekuler. Faktor terakhir adalah seperti yang terjadi sekarang, “Partai-partai politik (Islam) yang ada terfragmentasi dan terpecah-pecah dalam kekuatan-kekuatan kecil.” Itu malah “membingungkan umat Islam,” tulis Lili. Otomatis, partai Islam justru “memperlemah” dirinya sendiri.

Babak Baru Pemilu 2024

Dalam Pemilu 2019, baik PDIP dan Partai Gerindra memperoleh suara tinggi karena efek ekor jas atau coattail effect sebagai partai pengusung calon presiden. Di Pileg 2009, sebelum Prabowo dan Jokowi muncul, dua partai itu hanya berada di peringkat tiga dan delapan. Karena pada Pemilu 2024 mendatang Prabowo diperkirakan tidak maju lagi sedangkan Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri, orang-orang yang memilih karena hasil coattail effect bisa jadi rebutan partai-partai non-Islam lain. Dengan kata lain, Pemilu 2014 adalah babak baru.

Dalam hal ini partai non-Islam-lah yang lebih punya harapan. Ini bisa dilihat dari rekam jejak Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Gerindra yang lahir dari politikus yang menimba ilmu di Partai Golkar. Ketiganya berhasil lolos ke parlemen.

Kesuksesan Partai Nasdem ditengarai karena adanya pengaruh Surya Paloh dengan media pemberitaannya. Sedangkan Partai Gerindra berhasil karena adanya tokoh militer seperti Prabowo. Ia sampai sekarang berhasil menuntun Partai Gerindra menjadi salah satu pemilik suara tertinggi dalam skala nasional.

Faktor tentara juga ada di Partai Hanura yang dikomandoi Wiranto pada 2014, meski pada akhirnya kepopuleran Pangab terakhir itu tidak berhasil membawa Partai Hanura untuk bertahan di Pileg 2019.

Contoh lain partai pecahan Golkar yang gagal adalah Partai Berkarya. Tommy Soeharto tidak mampu membawa partai itu sukses di pemilu.

Ketiadaan tokoh sentral ini yang bisa menjadi pengganjal partai non-Islam seperti PKN untuk lolos ke Senayan. Perindo adalah contohnya. Sosok Hary Tanoesoedibjo yang berasal dari etnis Tionghoa non-muslim malah kontraproduktif. Menurut Mardiana Hadiansyah, dkk. dalam “Analisis Kegagalan Partai Perindo Dalam Pemilu 2019,” pria yang kerap disapa HT ini tidak memberikan efek apa-apa untuk partai meski merogoh kocek untuk belanja iklan televisi hingga lebih dari Rp80 miliar.

Bahkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang punya ceruk sendiri, menyasar pemilih muda dan generasi milenial, tidak mampu menembus parlemen. Salah satu sebabnya, PSI dianggap punya basis massa yang mirip dengan PDIP. Mereka dianggap tidak punya ciri khas dibanding partai yang sudah ada.

Tantangan partai baru seperti Partai Buruh dan Partai Prima, dengan demikian, adalah membuktikan mereka punya sesuatu yang istimewa. Jika tidak, seperti ditunjukkan sejarah, mereka hanya akan jadi partai gagal--mengikuti Perindo, PSI, Partai Berkarya, atau Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Variabel lain bisa atau tidaknya partai baru lolos, dan barangkali yang paling mendasar, adalah sikap DPR dan pemerintah.

Biasanya DPR dan pemerintah akan menyesuaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, yaitu syarat minimal agar partai bisa mengirimkan wakil ke parlemen, menjelang pemilu lewat revisi peraturan. Jika ambang batas parlemen kian tinggi, otomatis semakin sulit partai–apalagi partai baru–mengirimkan perwakilan. Namun, jika ternyata diputuskan kian rendah, maka akan lebih mudah bagi partai mengirim kader ke DPR.

Apa pun itu, dari sudut pandang publik, kekhawatiran terbesar tetap saja sama: kekuasaan masih dipegang oleh oleh kelompok yang itu-itu saja.

Editor: Rio Apinino