tirto.id - Sampai sebelum pecahnya Perang Dunia II, Amerika Serikat adalah negara yang cenderung isolasionis. Penetrasi ekonominya memang sudah mengglobal, tapi secara politik internasional spektrumnya masih terbatas pada “halaman belakang”-nya sendiri—Amerika Tengah dan Selatan, Karibia, serta Pasifik. Dunia keilmuannya pun setali tiga uang.

Almarhum Benedict Anderson, akademikus terkemuka Amerika, menjelaskan bahwa dalam soal kajian wilayah spektrum orang Amerika masih terbatas pada negara-negara Eropa Barat. Lain itu sarjana Amerika juga mempelajari Uni Soviet karena rivalitas ideologi. Negara Asia lebih sedikit lagi, hanya Jepang dan Tiongkok.

“Kecuali satu dua orang antropolog, nyaris tak ada yang mempelajari Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, atau Asia Tenggara,” tulis Ben Anderson dalam memoarnya, Hidup di Luar Tempurung (2016: 33).

Kecenderungan itu berubah signifikan begitu Perang Dunia II usai. Amerika yang mulai jadi negara adidaya menyadari betapa cupetnya wawasan mereka terhadap bagian dunia lain. Karena itu pemerintahnya mulai mengerahkan sumber daya intelektual dan finansial untuk mempelajari Asia dan Afrika.

Ekspansi keilmuan ini mulanya digerakkan lembaga plat merah macam CIA, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Pertahanan. Kemudian ikutlah lembaga donor swasta seperti yayasan Ford dan Rockefeller. Fokus kajian yang mulanya menitik pada politik dan ekonomi kontemporer pun meluas, merambah sejarah, sosiologi, antropologi, sastra, hingga seni.

Salah satu wilayah yang jadi favorit kajian mahasiswa Amerika pasca-Perang Dunia II adalah Asia Tenggara. Program multidisipliner Asia Tenggara di Amerika mulanya berdiri di Universitas Yale pada 1947 dan kemudian di Universitas Cornell pada 1950.

“Kajian Asia Tenggara pada 1950an dan 1960an memancarkan daya tarik yang besar karena terlihat seperti sesuatu yang benar-benar baru gres, sehingga mahasiswa merasa bak penjelajah menyelidiki masyarakat dan kawasan yang belum dikenal,” tulis Ben Anderson (hlm. 53).

Sejak tahun pertama jadi mahasiswa pascasarjana Universitas Cornell, penulis buku klasik Imagined Communities ini tertarik pada kuliah-kuliah George McTurnan Kahin tentang Asia Tenggara dan Indonesia. Kahin, sepengakuan Ben Anderson, adalah guru yang membentuknya secara intelektual dan mengajarkannya tentang komitmen politis seorang akademikus.

Karya Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, adalah bacaan penting bagi mahasiswa pengkaji Asia Tenggara. Ben Anderson tentu saja membacanya. Tapi orang yang kemudian benar-benar menarik minatnya pada Indonesia—dan terkhusus Jawa—adalah seorang antropolog bernama Clifford James Geertz lewat karyanya, The Religion of Java.

“Baik Kahin maupun Benda [Harry Jindrich Benda, penulis The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation] tidak ada yang punya minat khusus kepada Jawa, dan tak ada yang tahu bahasa Jawa. Namun dengan cara yang kuat Geertz membuka mata saya terhadap ‘kebudayaan’, kebudayaan Jawa, yang nyambung dengan ‘pendidikan kebudayaan’ saya di Eropa,” kenang Ben Anderson (hlm. 60).

Abangan, Santri, dan Priayi

Seperti juga Kahin dan Benda, Geertz, bagi Ben Anderson, adalah sosok senior terpenting dalam kajian Indonesia di Amerika. Jika Kahin meneliti politik, Geertz mengulik antropologi Jawa. Karyanya yang membahas kehidupan keagamaan orang Jawa bisa dikatakan adalah karya pionir.

“Tak mungkin berbicara soal Jawa kalau tak membaca buku ini,” tutur sejarawan gaek Taufik Abdullah sebagaimana dikutip majalah Tempo (14-20 November 2011).

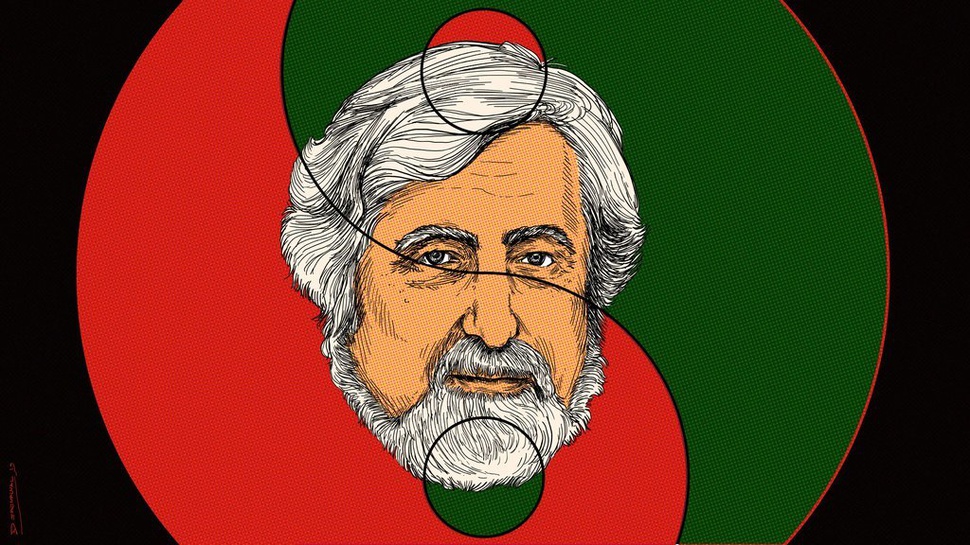

Di negerinya ia termasuk antropolog pilih tanding dan berpengaruh. Pria kelahiran San Francisco, 23 Agustus 1926 ini masyhur sebagai pakar antropologi simbolik dan interpretatif.

Sebelum memulai kehidupan akademik, Geertz pernah bertugas di Angkatan Laut AS selama Perang Dunia II. Selepas tugas militer, Geertz belajar di Antioch College, Ohio. Minat pertama Geertz sebenarnya adalah sastra Inggris, tapi kemudian pindah haluan dan lulus sebagai sarjana filsafat pada 1950.

Ia mulai terjerumus ke studi antropologi ketika masuk sekolah pascasarjana di Universitas Harvard. Sebenarnya itu pun bukan kemauannya sendiri. Seorang dosennya di Antioch College menyarankannya menekuni bidang itu.

Padahal, seperti dicatat obituarisnya di laman Institute for Advanced Study, Geertz mengakui bahwa, "Saya tidak pernah belajar antropologi—Antioch College juga tidak punya program studi itu. Saya hanya tahu sangat sedikit ilmu sosial di luar ekonomi."

Toh ia kemudian menurut saja. Geertz lalu melanjutkan studi pascasarjananya di bidang antropologi di Universitas Harvard hingga memperoleh gelar Ph.D pada 1956.

Di Harvard ia dapat bimbingan dari antropolog Clyde Kluckhohn dan ahli ilmu sosial Talcott Parsons. Geertz mengingat masa itu sebagai masa mabuk intelektual. "[Saya terlibat] studi-studi multidisiplin, proyek riset kelompok, dan mengamati langsung masalah dunia kontemporer,” kenang Geertz.

Juga di masa inilah kapasitasnya sebagai antropolog pilih tanding terasah. Antropolog Clyde Kluckhohn memasukkan Geertz bersama empat antropolog lain dalam Modjokuto Project. Proyek riset lapangan yang disponsori Center for International Studies, Massachusetts Institute of Technology inilah yang kemudian mempertemukannya dengan Indonesia.

Maka berangkatlah Geertz ke Indonesia pada 1952. Sesuai nama proyeknya, ia tinggal dua tahun di Mojokuto yang belakangan diketahui aslinya adalah Desa Pare di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam misi berbeda ia kembali ke Indonesia untuk meneliti masyarakat Bali pada 1957 hingga 1958.

“Pada tahap ini, Geertz lebih mengombinasikan etnografi konvensional dengan sejarah Indonesia, sambil tetap memberi perhatian terhadap perkembangan ekonomi dan politik seiring dengan munculnya pergerakan dekolonisasi,” tulis harian Kompas (2 November 2006).

Tapi rupa-rupanya, hingga hasil penelitiannya terbit, tak banyak warga yang tahu mengapa Geertz mendamparkan diri di desa kecil mereka. Orang-orang desa yang sering ditanyai Geertz hanya tahu bahwa dia adalah seorang mahasiswa yang sedang riset. Tak ada yang mengira bahwa obrolan mereka jadi bahan disertasi Geertz.

Disertasi itu lantas diterbitkan pada 1960 di bawah judul The Religion of Java. Karya itu bikin heboh khalayak akademikus di Amerika dan Indonesia kemudian. Salah satu gara-garanya adalah pemilahan masyarakat Jawa yang dibikin Geertz—itulah golongan abangan, santri, dan priayi.

"Dulu memang ada pengelompokan masyarakat, tetapi tidak kaku. Saya tidak tahu apakah gambaran Geertz sesuai dengan kenyataan dan hasil wawancara. Saya sendiri heran, kok menggambarkan Jawa dari orang Pare," kata Basuki Nitirogo, tokoh Muhammadiyah yang dulu jadi responden Geertz, sebagaimana dikutip Kompas (23 April 1995).

Antropologi sebagai Upaya Imajinatif

Keunggulan The Religion of Java, sebut antropolog Parsudi Suparlan, adalah kecerdikan Geertz menyuguhkan wawasan tentang struktur masyarakat Jawa di Pare berikut perwujudan simbol-simbolnya. Juga bagaimana kelompok-kelompok itu saling terhubung atau terpisah satu sama lain. Rupanya, di dalam masyarakat Jawa yang dikira homogen itu masih terdapat variasi yang lebih spesifik lagi.

Variasi itu mencakup golongan abangan yang cenderung animistik dalam beragama dan terpusat di daerah pertanian. Lalu ada golongan santri yang sangat kuat keislamannya dan terpusat di daerah perdagangan. Juga golongan priayi yang cenderung hinduistik dan banyak dari mereka terlibat dalam pemerintahan desa.

“Semua itu bukanlah jenis yang diada-adakan, tetapi merupakan istilah dan penggolongan yang diterapkan oleh orang Jawa sendiri,” tulis Geertz dalam Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa (1983: 8)—yang merupakan edisi bahasa Indonesia dari The Religion of Java.

Kendati demikian, selain mengundang kekaguman, tesis Geertz itu juga mendapat banyak kritik. Parsudi Suparlan, dalam pengantarnya untuk buku tersebut, menyebut penggolongan Geertz itu tidak konsisten. Abangan dan santri, misalnya, didasarkan pada tingkat ketaatan terhadap Islam. Sementara golongan priayi dasarnya adalah suatu struktur sosial.

Intelektual lain seperti Taufik Abdullah juga menilai ketegorisasi ala Geertz itu terlalu eksklusif dan seakan-akan berlaku tetap sepanjang waktu. Padahal kebudayaan selalu tumbuh dan berubah. Lama-kelamaan kesimpulan Geertz itu pasti akan kehilangan relevansinya karena pasti akan berkembang tipe-tipe campuran.

Akan tetapi, dalam bagian akhir bukunya, Geertz sebenarnya juga sudah memberi peringatan. Tak perlu menerawang ke masa depan, di masa Geertz melakukan risetnya pun tipe-tipe campuran itu pun sudah ada. Geertz mencontohkan adanya seorang santri yang dalam banyak hal berperilaku seperti priayi atau seorang abangan yang mahir berdagang seperti santri.

Karenanya, kata Geertz, “Pengertian serupa itu akan salah sama sekali; karena ketiga kelompok itu tercakup dalam struktur sosial yang sama, memegang banyak nilai yang sama” (hlm. 475).

Selepas The Religion of Java, Geertz masih menerbitkan beberapa karya akademik lagi tentang Indonesia. Sebutlah yang terkenal seperti Agricultural Involution (1963), Kinship in Bali (1975) yang ditulis bersama sang istri Hildred Geertz, dan Negara: The Theater State in 19th Century Bali (1981). Sama seperti karyanya terdahulu, karya-karya mutakhirnya juga mengundang perdebatan akademis yang dinamis hingga ia meninggal pada 30 Oktober 2006, tepat hari ini 13 tahun lalu.

Orang boleh menganggap itu sebagai kelemahannya, tapi bagi cendekiawan sosial Ignas Kleden perdebatan itu juga mencerminkan keistimewaan Geertz sebagai intelektual. Karya-karya itu bagaimanapun menunjukkan bahwa Geertz mampu merambah banyak sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, perkotaan, Islam, politik klasik, hingga politik aliran.

“Sekalipun isi penelitian-penelitian itu banyak yang sudah kadaluwarsa, kerangka yang ditawarkan Geertz tidak bisa diabaikan, malahan amat banyak dipakai baik oleh peneliti asing tentang Indonesia maupun oleh peneliti-peneliti Indonesia sendiri,” ujar Ignas Kleden sebagaimana dikutip Kompas (23 April 1995).

Matt Schudel, penulis obituari di Washington Post, menyebut bahwa Geertz tak hanya unggul dari keluasan topik yang digarapnya, tapi juga ketekunannya melakukan observasi dan analisis. Itu sebabnya karya-karyanya jadi otentik dan provokatif.

“Dia melihat antropologi lebih sebagai upaya imajinatif daripada sains murni. [...] Dia sengaja memilih untuk tidak menguraikan teori-teori universal yang mapan, tapi sebaliknya mencari pemahaman dari pengamatan skala kecil pada interaksi manusia yang disebutnya sebagai pengetahuan lokal,” tulis Matt Schudel.

Hal itu diakui pula oleh Ignas Kleden yang mempelajari pemikiran Geertz dalam disertasinya pada 1995. Otentisitas Geertz sebagai antropolog menurutnya paling kentara dalam The Religion of Java. Di situ analisis Geertz sangat kuat bersandar pada pengamatan dan wawancara langsung terhadap warga lokal. Karena itulah ia lalu dikritik mengabaikan kajian-kajian terdahulu tentang masyarakat Jawa.

Padahal itulah yang membuat karya tersebut sebagai kajian etnografi yang orisinal.

“Profesor saya di Jerman pernah bilang, Geertz itu boleh dianggap sebagai Max Weber untuk Asia Tenggara. Menurut saya beberapa pendapat Geertz sekalipun terbukti salah akan tetap menarik, karena sebagai pendapat yang salah pun tetap merupakan kesalahan yang inteligen dan menarik,” kata Ignas Kleden.

Editor: Ivan Aulia Ahsan