tirto.id - Presiden Soeharto berkunjung ke Australia pada awal Februari 1972. Seorang akademisi Monash University, Melbourne, menyambutnya, sehari sebelum kedatangan, dengan sepucuk surat terbuka di harian The Age. Judul surat itu: “Mr Soeharto, Your Critics are Your Friends.”

Tulisan tersebut santun dalam berbahasa. Namun, substansinya memperlihatkan kritik keras terhadap pemerintahan Soeharto, terutama terkait para tahanan politik dan cengkeraman militer di kekuasaan.

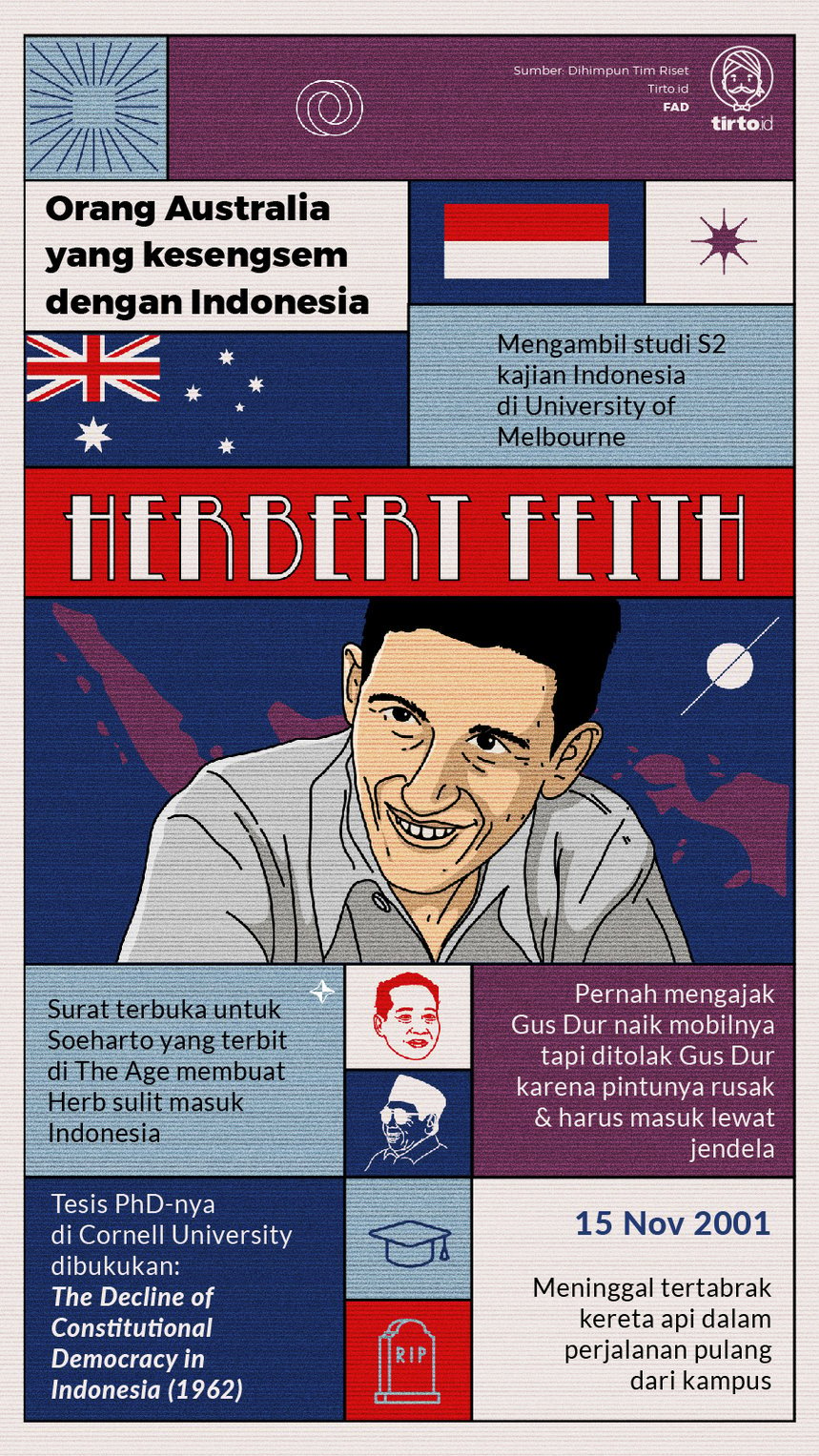

Nama akademisi itu Herbert Feith. Teman-teman dekat menyapa dengan Herb. Ia telah meneliti politik Indonesia sejak dekade 1950-an.

Dalam cerita Jemma Purdey, penulis biografi Herb, orang dekat Soeharto, Ali Moertopo, mengagendakan juga kunjungan ke Monash University meski para akademisi kampus tersebut sudah kondang sebagai barisan kritikus Orde Baru. Tentu saja, Soeharto tak ikut ke Monash.

Pertemuan berlangsung di luar kampus. Herb, dengan bahasa Indonesia yang fasih, menyampaikan kritik secara berapi-api. Para anggota delegasi Indonesia terkejut. Jakarta kemudian merumuskan ulang sikap mereka terhadap pria kelahiran Wina, Austria, 3 November 1930 ini.

Sebagai bocah 9 tahun, Herb tiba di Australia bersama keluarganya yang berdarah Yahudi untuk menghindari kekejaman Nazi Jerman. Setelah menyelesaikan sekolah dasar dan menengah, ia belajar ilmu politik di Melbourne University. Benih ketertarikan pada Asia Timur dan Asia Tenggara mulai muncul di fase ini.

Pada Maret 1950, Herb membaca tulisan jurnalis Douglas Wilkie tentang kisah-kisah kunjungan ke Indonesia. Terpikat dengan kisah-kisah itu, ia mengajak Wilkie bertemu untuk bercerita lebih jauh. Kian kepincut, Herb menyatakan keinginan membantu republik yang baru berdiri ini.

Wilkie kemudian memberi kontak penting, yaitu Molly Warner. Perempuan Australia itu menikah dengan Mohammad Bondan – karenanya kelak lebih dikenal sebagai Molly Bondan. Molly bekerja di Kementerian Penerangan RI di Jakarta.

Herb lalu terlibat dalam komunikasi intens dengan Molly via surat. Ia menyampaikan keinginan untuk pergi ke Indonesia. Molly pun memberi lampu hijau.

“…pada Desember 1950, rencana perjalanan ke Indonesia semakin nyata. Herb akan bekerja sebagai pegawai negeri di Kementerian Penerangan di bawah pengawasan Molly selama dua tahun mulai Juni 1951,” tulis Purdey dalam From Vienna to Yogyakarta: The Life of Herb Feith.

Ternyata tak cuma dua tahun. Herb melanjutkan pasca-sarjana dengan mengambil Indonesia sebagai kajian. Pertengahan 1954, ia mempertahankan tesis master berjudul Political Developments in Indonesia in the Period of the Wilopo Cabinet, April 1952-June 1953 di University of Melbourne.

Menurut Purdey, semula Herb berencana meneliti pemilu pertama di Indonesia. Namun karena hajatan demokrasi itu terus ditunda, ia menggeser topik pada kajian tentang Kabinet Wilopo, kabinet koalisi PNI dan Masyumi.

Studi Herb berlanjut. Untuk Ph.D, ia mengantongi beasiswa belajar di Cornell University, Amerika Serikat. Pada 1962, disertasinya diterbitkan dengan judul The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Karya ini segera menjadi klasik dan banyak dirujuk.

Pada disertasi inilah Feith membuat tipologi kepemimpinan yang termasyhur. Pertama, pemimpin bertipe solidarity makers yang dinisbahkan pada figur Sukarno. Pada tipe kepemimpinan ini, hal yang lebih banyak ditekankan adalah ide, visi, dan semangat.

Kedua, pemimpin bertipe administrator yang berporos pada figur Mohamad Hatta. Tipe kepemimpinan ini berkutat pada pencarian cara membangun negara secara praktis dan konkret dengan segala persoalan yang membekap.

Bertengkar dengan Tim Cornell

Kelar disertasi, Herb mulai mengajar di Monash University sambil terus mengamati Indonesia. Termasuk, Tragedi 1965.

Pada persoalan itu, ia terlibat polemik dengan tim dari Cornell Unversity yang menulis Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia ataudikenal juga sebagai Cornell Paper. Tim itu terdiri dari Ben Anderson, Ruth McVey, dan Frederick Bunnel. Secara ringkas, para penulis berkesimpulan bahwa Tragedi 1965 dipicu konflik Angkatan Darat; PKI dan Bung Karno merupakan pihak yang ditumbalkan.

Pada pokoknya, menurut Purdey, keberatan Herb adalah, “Kaitan antara PKI dan Untung tidak bisa dianggap tidak ada. Memburuknya kesehatan Sukarno semestinya menjadi faktor amat penting, dan bahwa rencana Angkatan Darat untuk mengorganisir provokasi barangkali sudah berjalan jauh…”

Tim Cornell menilai keberatan Herb sebagai apologia atas pembantaian kaum komunis di Indonesia. Herb sangat kaget dengan reaksi ini. Ia mencoba mengklarifikasi, termasuk menghubungi senior di Cornell, George McTurnan Kahin.

Lalu, Orde Baru pun berkuasa. Militer ada di puncak supremasi, demokrasi dikebiri. Herb pun resah dan menulis surat terbuka di The Age, persis sehari sebelum kedatangan Soeharto itu.

Sebelum mengirim ke redaksi The Age, Herb mengirim draft artikel tersebut ke Widjojo Nitisastro, Kepala Bappenas dan ahli ekonomi kepercayaan Soeharto. Widjojo dikenalnya saat kuliah di Cornell.

“Suratmu bagus. Saya suka caramu menyoroti keberhasilan pemerintahan pada tahun-tahun awal. Banyak orang sudah melupakannya. Tapi bila kau menggunakan surat itu dengan caramu, maka risikonya caramu akan kontra-produktif,” ujar Widjojo seperti dikutip Purdey.

Widjojo menyarankan Herb agar mengirim tulisan itu lewat jalur pribadi ke Soeharto, bukan via media massa. Herb mengabaikan saran tersebut.

Beberapa hari setelah surat terbuka itu dimuat, Herb mengajukan visa ke Indonesia di KBRI Singapura. Ia ingin mengunjungi Ben Anderson yang sedang melakukan penelitian. Proses itu mengalami penundaan beberapa kali, tanpa penjelasan apa-apa. Akhirnya, Herb menarik pengajuan dan berangkat ke Bangladesh.

Sesaat sebelum meninggalkan Bangladesh, Mei 1972, Herb mendengar kabar Ben Anderson diusir dari Indonesia — hampir pasti karena Cornell Paper. Dari informasi bawah tanah, Herb pun akan ditolak masuk jika mengajukan visa.

Pada 1976, informasi itu terkonfirmasi. Rencana Herb untuk meneliti dan mengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM) kandas. Padahal, pihak rektorat sudah membuka pintu. Pihak intelejen tak memberi izin.

Setahun berikutnya, secara ajaib, izin masuk dikeluarkan. Herb diperkenankan tinggal dari Desember 1977 sampai Februari 1978. Ia memanfaatkan periode ini untuk bertemu sejumlah tokoh seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, rohaniawan Katolik YB Mangunwijaya, mantan aktivis mahasiswa Marsillam Simanjuntak, pegiat LSM Dawam Rahardjo, dan figur-figur lain.

Indonesia selalu dalam pikirannya. Pada 1991, bersama Pat Walsh dan sejumlah rekan lain, Herb membentuk East Timor Talks Campaign. Lembaga ini mengkampanyekan agar dunia menaruh perhatian kepada Timor Timur dan memberikan hak kepada rakyat di sana untuk menentukan nasib sendiri.

Sosok Sederhana

Masa pensiun pun tiba. Pada awal 1996, Herb diminta mengajar di UGM sebagai dosen tamu. Pertama kali tiba di Yogyakarta, Herb tinggal di rumah staf pengajar Fisipol UGM, Ichlasul Amal, selama dua bulan. Hal yang selalu Amal ingat adalah tali arloji kulit milik Herb yang sudah sangat kumal.

“Juga bajunya yang sudah tipis karena terlalu sering dipakai, dicuci, dan disetrika. Pembantu saya sampai takut mencucinya, takut sobek,” kisah Amal seperti dimuat dalam TEMPO edisi 20 November 2011.

Rumah yang kemudian disediakan UGM untuk Herb dan istrinya, Betty, adalah tempat yang ramah dan hangat untuk para mahasiswa, peneliti, pegiat LSM, dan jurnalis. Termasuk, mahasiswa pro-kemerdekaan Timor Timur.

Seorang mahasiswa pro-kemerdekaan Timor Timur, Faustinos Gomes, diancam dan nyawanya dalam bahaya. Herb lalu mengatur evakuasi ke Melbourne. Bahkan, seperti dikisahkan Purdey, merekomendasikan Gomes agar bisa melanjutkan kuliah di Monash.

Herb kemudian kembali Melbourne. Meski telah pensiun, sesekali ia masih ke kampus Monash. Ia lebih memilih mengayuh sepeda ke kampus yang berjarak sekitar 15 km. Sebagai pencinta lingkungan, ia jarang sekali mengeluarkan mobil dari garasi.

Ketika mengayuh sepeda itu, ajalnya tiba, 15 November 2001. Ia tertabrak kereta api dalam perjalanan dari kampus Monash ke rumahnya.

Ada cerita murid Herb, Fachry Ali, tentang mobil sang guru. Suatu kali Gus Dur mampir ke Melbourne, mau hadir di sebuah konferensi – saat itu belum jadi presiden. Tapi dia ogah diajak naik mobil Herb.

"Beberapa tahun lalu saya ikut mobil dia. Masuk ke mobil harus lewat jendela. Soalnya pintu mobil tidak bisa dibuka,'' ujar Gus Dur sambil ngakak (Republika.co.id, 1 Juli 2020).

Indonesianis terkemuka itu tidak silau harta. Ia hanya punya mobil tua yang bahkan pintunya pun susah dibuka.

Editor: Nuran Wibisono

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id