tirto.id - Kaum perempuan di penjuru dunia baru saja merayakan International Women’s Day (IWD). Menilik riwayatnya, hari peringatan ini lahir dari pengalaman perempuan di dunia kerja sejak awal abad ke-20. Seiring industrialisasi berkembang pesat dan para pemuda direkrut ke medan tempur selama Perang Dunia I, perempuan pun semakin dilibatkan dalam angkatan kerja. Di satu sisi, kondisi mengenaskan di pabrik-pabrik menyadarkan mereka pentingnya memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan kaumnya. Tahun 1909 di New York, imigran muda asal Ukraina bernama Clara Lemlich mengerahkan ribuan pekerja perempuan di pabrik tekstil untuk menuntut upah lebih tinggi dan jam kerja manusiawi. Setahun kemudian, momen tersebut diperingati oleh Partai Sosialis Amerika sebagai Hari Perempuan Nasional.

Di daratan Eropa, aktivis Partai Sosial-Demokrat Jerman, Clara Zetkin menyorot perlunya diselenggarakan Hari Perempuan Sedunia dalam rangka mendorong kesetaraan hak-hak perempuan, termasuk hak pilih dalam pemilu. Sejak 1911, IWD dirayakan di Jerman, Austria, Denmark dan Swiss. Sementara di Rusia, peringatan ini ditetapkan sebagai hari libur nasional tak lama setelah perempuan dielu-elukan atas kontribusi mereka dalam protes menuntut “roti dan perdamaian” di Petrogard—elemen penting dalam Revolusi 1917 yang sukses menggulingkan Nicholas II dari kursi empuk kekaisaran. Sekitar enam dekade kemudian, IWD dirayakan oleh PBB dan program kesetaraan serta pemberdayaan perempuan menjadi salah satu agenda prioritasnya.

Rentan Direpresi

IWD yang disepakati setiap tanggal 8 Maret selalu menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak perempuan, sekaligus memperingati kerja keras dan pencapaian kaum perempuan selama ini.

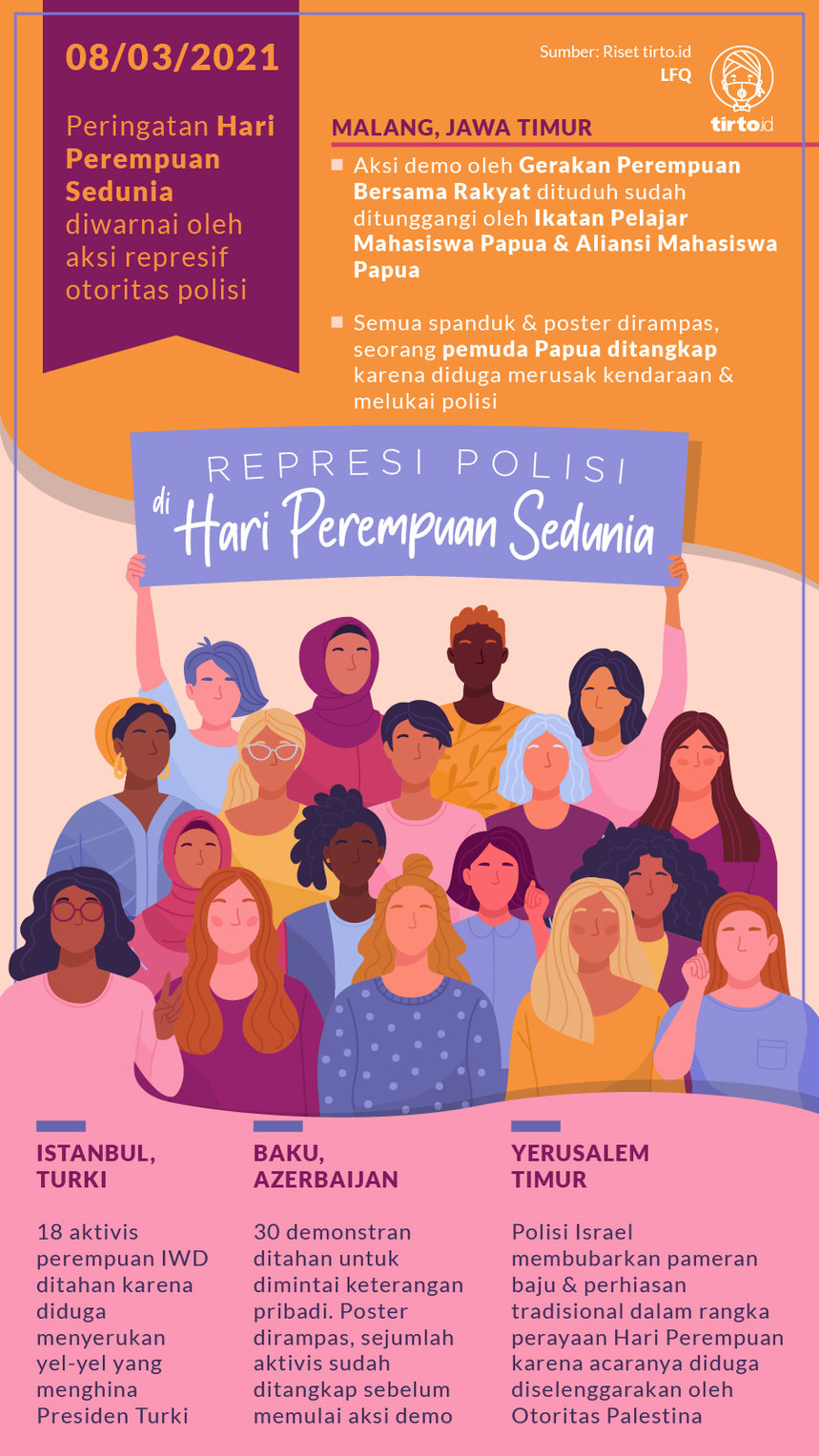

Sayangnya, IWD yang diekspresikan melalui aksi massa masih dinodai dengan represi oleh otoritas polisi. Di Kota Malang, Jawa Timur misalnya, Gerakan Perempuan Bersama Rakyat (Gempur) menyampaikan tiga tema dalam aksi demonya: hancurkan kapitalisme, sahkan RUU PKS, dan wujudkan kesejahteraan sosial berbasis gender. Namun demikian, polisi menuding aksi Gempur ditunggangi oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua. Semua spanduk dan poster acara dirampas, bahkan para aktivis diperlakukan secara sewenang-wenang dan represif. Seorang pemuda Papua sampai-sampai ditangkap untuk diinvestigasi atas tuduhan merusak kendaraan dan melukai anggota polisi.

Sementara itu, di Istanbul, Turki sempat terjadi aksi penahanan peserta demo IWD. Melansir Bianet, sejumlah perempuan yang sempat bergabung dalam Pawai Malam Feminis pada 8 Maret ditahan beberapa hari kemudian karena dugaan “menghina Presiden”. Mereka dituduh menyerukan slogan yang menyinggung nama Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, seperti, “Tayyip, berlarilah, para perempuan datang!” atau, “Lompat, lompat, lompat: cuma Tayyip yang tidak lompat!”

Sebanyak 18 perempuan akhirnya dibebaskan setelah memberi testimoni di pengadilan Istanbul. Sebelumnya, mereka ditangkap di rumah masing-masing oleh polisi pada tengah malam (10/03/2021). Panitia penyelenggara Pawai Feminis menyayangkan penahanan terhadap sejumlah peserta pawai. “Yang harus dicegah adalah para pembunuh, bukan malah perempuan yang turun ke jalan 8 Maret…” kicau panitia acara dikutip dari akun Twitter.

Penahanan terhadap peserta pawai begitu kontras disandingkan dengan keseriusan pemerintah untuk menciptakan “manusia merdeka, masyarakat lebih kuat, Turki yang lebih demokratis” melalui “Human Rights Action Plan” yang baru saja diumumkan satu minggu sebelumnya. Melansir berita resmi pemerintah Anadolu Agency, salah satu bulir prinsip dokumen tersebut menyatakan, “Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya ketika mengekspresikan pandangan atau kritik dengan menghormati hak-hak pribadi orang lain.” Erdogan sampaikan bahwa tujuan final dari Action Plan ini adalah untuk mewujudkan “konstitusi sipil baru”, yang proses pembuatannya melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari parpol, LSM, sampai kaum akademisi.

Meskipun IWD di Turki diwarnai dengan penahanan terhadap demonstran, pelaksanaannya kali ini relatif lebih tenang membubarkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ketika polisi Istanbul menggunakan gas air mata untuk menghalau demonstran.

Selama satu dekade belakangan, pemerintah Turki berkali-kali dikritik atas kegagalannya melindungi kaum perempuan dari berbagai kekerasan domestik. Pada 2011, Human Rights Watch merilis laporan berjudul “He Loves You, He Beats You” Family Violence in Turkey and Access to Protection. Laporan itu mendokumentasikan berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan Turki dan gagal direspons secara sigap oleh otoritas. Laporan juga menyimpulkan bahwa perundang-undangan Turki belum optimal untuk mencegah munculnya aksi-aksi kekerasan. Selain itu, aparat penegak hukum dinilai tak punya cukup kapasitas menangani berbagai laporan kekerasan dan permohonan korban-korban perempuan untuk memperoleh perlindungan.

Sebenarnya, pada 2011, Turki ikut menandatangani membubarkan, yang dikenal juga sebagai Konvensi Istanbul, dalam rangka mencegah kekerasan domestik terhadap perempuan, memberikan perlindungan kepada para korban dan mengakhiri impunitas pelakunya. Akan tetapi, pada membubarkan, kubu konservatif di parlemen Turki sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan kesepakatan tersebut. Alasannya, poin-poin di dalamnya dianggap menggerus nilai tradisional keluarga. Alasan lain: konvensi tersebut tidak mendiskriminasik hak orang-orang dengan orientasi seksual berbeda.

Turki berniat meninggalkan kesepakatan tersebut tak lama setelah muncul berita tentang seorang laki-laki yang membunuh mantan kekasihnya, mahasiswi bernama Pinar Gultekin. Insiden tersebut mendorong perempuan Turki turun ke jalan dan berkampanye di media sosial menentang kekerasan terhadap perempuan. Di sisi lain, otoritas Turki tidak menyimpan statistik resmi soal kekerasan terhadap perempuan. Data kematian perempuan Turki salah satunya dihimpun oleh lembaga nirlaba We Will Stop Femicide, yang mengungkap sedikitnya 474 kasus kematian perempuan di Turki tahun 2019, angkanya meningkat dari tahun ke tahun.

Azerbaijan

Peringatan IWD di Baku, ibukota Azerbaijan, negara pecahan Soviet di kawasan Kaukasus juga diwarnai penahanan terhadap aktivis perempuan. Seperti diwartakan oleh JAMnews, 30 demonstran ditahan untuk diinterogasi, sebelum akhirnya dibebaskan. Penahanan juga didokumentasikan dalam video yang memperlihatkan beberapa perempuan terlihat diseret paksa masuk ke mobil polisi. Aparat sempat merampas poster yang diusung demonstran. Selain itu, polisi sudah mulai menyasar peserta sebelum pawai dimulai, bahkan menahan sejumlah demonstran yang masih bersiap-siap di dalam kafe. Dilansir dari OC Media,seorang aktivis ternama Rabiyya Mammadova, mengaku diculik dari taksi ketika hendak menuju lokasi demonstrasi, kemudian dipukuli di kantor polisi.

Demonstrasi di Azerbaijan fokus pada isu-isu kekerasan dan kematian perempuan termasuk kasus bunuh diri. Demonstran menuntut pemerintah agar segera mengadopsi Konvensi Majelis Eropa untuk mencegah dan melawan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, mereka menyerukan investigasi terkait kasus-kasus kriminalitas yang memakan korban perempuan, serta kebebasan berorganisasi.

Satu bulan sebelum peringatan IWD, sedikitnya tiga perempuan muda dilaporkan bunuh diri, sementara dua perempuan lain berhasil dicegah melakukannya. Alasan di balik kasus bunuh diri ini masih belum jelas, namun diduga berkaitan dengan tekanan psikologis dalam keluarga. Sejak awal Februari itu pula, aksi demonstrasi sudah dilakukan di depan gedung pemerintah di Baku dalam rangka menarik perhatian pemerintah pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Tak lama setelah perempuan bernama Banu Maharramova (32) dibunuh oleh ayah mertuanya, para demonstran melakukan protes dengan poster bertulisan “kematian perempuan itu politis”.

Aktivis Gulnara Mehdiyeva menjelaskan kepada JAMnews maksud dari “politis” dalam kasus-kasus kematian perempuan. “Apabila pencegahan tragedi yang dialami perempuan ini tidak mungkin dilakukan tanpa intervensi politis, maka kejahatan ini semua bersifat politis. Kami tidak bilang bahwa pembunuhan ini adalah suatu tatanan politik—bukan, kami hanya menekankan sifatnya yang politis. Pasalnya, agensi-agensi yang bertanggung jawab untuk mencegah kejahatan dan pembunuhan demikian tidak melakukan tugasnya,” ujarnya.

Mehdiyeva mengeluhkan, iklim politik Azerbaijan tidak mendorong lahirnya lembaga-lembaga nirlaba yang bisa mewadahi aktivisme perempuan untuk memperjuangkan agenda-agenda anti-kekerasan. “Regulasi ketat bagi LSM menimbulkan masalah. Sebagai suatu pergerakan, kami terbentuk baru-baru saja, sekitar 2-3 tahun lalu,” imbuh Mehdiyeva. Salah satu inisiatif gerakan feminis yang diusung Mehdiyeva tersedia di kanal YouTube, Fem-utopia, berisi materi-materi pendidikan tentang pemberdayaan perempuan dalam bahasa Azerbaijan.

Pada Oktober 2019, perempuan Azerbaijan sudah turun ke jalan. Sebulan sebelum aksi protes berlangsung, seorang remaja 18 tahun mengungkapkan di Facebook tentang tindakan kekerasan di rumah yang dilakukan ayahnya terhadap dirinya, saudara perempuan dan ibu. Sang ayah rupanya adalah tokoh partai oposisi di parlemen, yang lantas mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut jurnalis Global Voices Arzu Geybullayeva, unggahan di media sosial tersebut sukses mendobrak pandangan konservatif di Azerbaijan yang menempatkan isu-isu kekerasan domestik di ranah privat, di mana perempuan kerap didorong untuk bungkam supaya tidak sampai melaporkan kasus kekerasan pada pihak berwenang. Tak lama kemudian, semakin ramai pemberitaan di media tentang laporan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, yang akhirnya memicu aksi demo. Miris, seperti nampak dari video oleh BBC, tuntutan massa akan perlindungan terhadap perempuan ini direspons dengan keberingasan aparat polisi, yang menyeret dan menahan sejumlah demonstran.

Sikap arogan aparat penegak hukum sudah terlihat pada perhelatan IWD bulan Maret sebelumnya, ketika polisi memaksa aksi demo dihentikan dan menyita spanduk-spanduk para demonstran.

Komite Statistik Azerbaijan mencatat 1.180 kasus kekerasan domestik terhadap perempuan sepanjang 2020, meningkat 100 kasus lebih dari tahun sebelumnya. Padahal, hanya ada tiga tempat perlindungan yang bisa menampung perempuan korban kekerasan rumah tangga di Azerbaijan, negara dengan populasi sekitar 10 juta jiwa.

Persekusi oleh otoritas kepolisian terhadap pihak-pihak yang ingin merayakan IWD juga ditemui di Israel. Polisi membubarkan pameran baju tradisional dan perhiasan dalam rangka IWD yang diselenggarakan di Yerusalem Timur. Alasannya, acara diduga diselenggarakan oleh Otoritas Palestina, yang dilarang beraktivitas di sana. Terlepas dari itu, pihak penyelenggara melaporkan bahwa acara diinisiasi oleh kaum perempuan setempat. Ini bukan kali pertamanya otoritas Israel mengusik pawai damai untuk perempuan. Maret 2019, masih di Yerusalem Timur, polisi membatalkan acara peringatan Hari Ibu setelah menuduh acara tersebut disponsori oleh Otoritas Palestina.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id