tirto.id - “Gus Dur seharusnya tidak melaksanakan cita-cita separatisme mereka. Hal ini bukanlah apa yang kita harapkan dari seorang presiden. Ia seharusnya mendorong persatuan dan pembangunan,” kata Akbar Tandjung dalam Biografi Gus Dur (2004: 447) saat mengomentari cara pandang Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap krisis di Irian Jaya.

Tidak hanya Akbar Tandjung, sang Wakil Presiden, Megawati, juga mendukung kritik yang dilayangkan untuk Gus Dur. Hal tersebut terkait beberapa rencana Gus Dur untuk Irian Jaya. Seperti mengganti nama Irian Jaya yang sangat kental nuansa Orde Baru dengan nama Papua, sampai ucapan tentang simbol Bintang Kejora sebagai lambang kultural dan bukan ancaman.

“Bintang kejora itu bendera kultural. Kalau kita anggap sebagai bendera politik salah kita sendiri,” kata Gus Dur saat itu. “Sepakbola saja punya bendera sendiri,” lanjutnya.

Pandangan ini tentu memicu kontroversi. Setelah di periode Presiden BJ. Habibie, Timor Timur diberi referendum yang berakhir dengan kemerdekaan, pendekatan Gus Dur yang lebih lunak tergolong jadi hal baru pada era itu.

Bukannya menumpas habis para separatis, Gus Dur malah memberi napas, menganggapnya sebagai bagian dari budaya bangsa, bahkan malah mencoba merangkul bersahabat dengan sikap kemanusiaan. Sikap yang bagi banyak kalangan sangat bertentangan, karena justru menyemai benih-benih perpecahan bangsa.

Sepanjang sejarah, memang hanya Gus Dur Presiden Indonesia yang punya latar belakang santri. Akan tetapi, siapa sangka, justru dari pemikiran santri inilah lahir pengakuan agama Konghucu, tahun baru Imlek, sampai dengan yang paling kontroversialniatan mencabut TAP/MPRS 1966 soal ajaran marxisme-komunisme dan PKI serta berbagai implikasinya.

Semua karena alasan yang sederhana, rasa kemanusiaan. Dari siapa Gus Dur belajar punya pandangan seperti ini?

Setelah menempuh pendidikan pesantren di Tegalrejo, Magelang, dengan berguru pada Kiai Chudhori, Gus Dur diminta Kiai Haji Abdul Fattah Hasyim, pamannya, untuk membantu mengurus Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas di Jombang pada 1959. Usia Gus Dur saat itu sudah hampir 20 tahun. (Gus Dur, Siapa sih Sampeyan?, hal 20-21)

Setelah mendapat restu dari Kiai Chudhori, Gus Dur membantu Kiai Fattah mengurus pesantren sebagai kepala keamanan pondok. Cerita ini didengar dari hasil diskusi dengan kawan-kawan komunitas Gusdurian Jogja dan juga pernah diceritakan ulang oleh K.H. Anwar Zahid, penceramah terkenal dari Bojonegoro, Jawa Timur.

Diceritakan bahwa tugas Gus Dur sebagai kepala keamanan saat itu cukup sederhana. Yakni menindak santri yang melanggar peraturan, bahkan kalau perlu menghukum secara langsung. Dalam bahasa santri: "di-takzir”. Takzir dalam pondok pesantren ada level-levelnya. Digundul, disuruh membaca Alquran di halaman pesantren, menguras kamar mandi, sampai dengan level paling nakal adalah diusir dari pondok pesantren.

Saat Gus Dur menjadi bagian keamanan pesantren, ia punya satu santri yang luar biasa nakal. “Saya geregatan sama santri nakal itu,” kata Gus Dur. Hal itu bahkan sampai membuat Gus Dur “niteni” atau mengincar setiap kesalahan yang diperbuatnya karena begitu jengkel.

Bagaimana tidak jengkel jika kulit bedug di pesantren Tambakberas sering dipotong sedikit demi sedikit sampai membuatnya berlubang-lubang?

“Siapa ini ada orang berani-beraninya mencuri kulit bedug masjid?” kata Gus Dur.

Setelah diselidiki oleh bagian keamanan, akhirnya terjawab kenapa kulit bedug ini bisa hilang. Kulit bedug masjid yang terbuat dari kulit sapi asli ini dicuri salah satu santri. Setelah ketahuan siapa yang mencuri si santri dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kenapa kamu mencuri kulit bedug?” tanya Gus Dur, “Kamu jual ya? Biar dapat duit?”

Si santri menunduk diam saja.

Setelah didesak berulang kali akhirnya si santri menjawab, “Anu, Kang, digoreng buat lauk makan. Jadi krecek.”

Sontak saja Gus Dur malah tertawa mendengar alasan si santri mencuri kulit bedug masjid. Dengan alasan itu, Gus Dur tidak menindaklanjutinya dengan takzir berlevel keras. Si santri tetap dihukum, tapi masih pada level-level ringan.

Sayangnya, bukannya kapok, si santri ini tetap nakal. Salah satu bentuk kenakalannya adalah ia sering masuk ke kompleks pondok putri. Mengintip para santri putri. Masalahnya (baik Gus Dur maupun Kiai Anwar Zahid tidak menyebut nama si santri dalam ceramah), tidak pernah bisa ditemukan bukti-bukti yang bisa digunakan untuk melaporkan si santri kepada Kiai Fattah.

Kenapa harus dilaporkan ke Kiai Fattah dan tidak ditindak oleh Gus Dur sendiri?

Karena sudah jadi pandangan umum di pesantren, jika sebuah kasus pelanggaran sampai dibawa ke tingkat pengasuh, itu artinya pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran tingkat tinggi. Dan hukuman yang menanti pun tingkatnya ada di level tertinggi pula, yaitu diusir dari pondok pesantren.

Karena selalu gagal dalam melakukan “operasi tangkap tangan”, Gus Dur akhirnya memilih cara alternatif untuk bisa menangkap santri nakal ini dengan bukti serta alasan yang cukup kuat. Dalam kesimpulan Gus Dur, jika suka mengintip perempuan, itu berarti pikiran bocah ini pasti mesum. Dan karenanya pasti ada sesuatu di dalam lemarinya yang menunjukkan kemesuman itu.

Akhirnya Gus Dur melakukan razia ke lemari-lemari santri putra. Benar saja, dalam lemari santri yang dimaksud, ditemukan sebuah kutang, yang setelah diselidiki memang salah satu kutang dari pondok putri. Gus Dur senang, karena dengan ini si santri akan mendapatkan hukuman tertinggi sesuai dengan hukum yang berlaku di pesantren.

Dengan bungah Gus Dur pun menghadap ke Kiai Fattah sambil membawa kutang sebagai alat bukti. Begitu sudah sampai ndalem (kediaman) Kiai Fattah, Gus Dur mengeluarkan kutang curian tersebut.

“Itu apa, Dur? Kenapa kamu bawa kutang kemari?” tanya Kiai Fattah heran.

“Pak Kiai, ini hasil curian salah satu santri putra. Namanya Fulan bin Fulan. Dia sering ngintip ke pondok putri. Di dalam lemarinya saya temukan bukti ini,” kata Gus Dur, “Saya sama teman-teman dari keamanan pondok sepakat, agar santri ini bisa segera dikeluarkan.”

“Oh, begitu,” kata Kiai Fattah.

“Santri ini nakal banget, Kiai,” kata Gus Dur kepada pamannya.

“Lho, santri nakal, kok, dilaporkan ke aku? Mau dikeluarkan lagi,” kata Kiai Fattah, “Kalau lapor ke aku, lapor santri yang sudah baik, sudah pintar, biar aku keluarkan dari pondok. Orang tua santri itu berharap anaknya pulang dari pondok biar jadi makin baik, bukan malah jadi tambah nakal,” tambah Kiai Fattah.

Mendengar jawaban itu, Gus Dur heran. “Lha, terus gimana ini Kiai?” tanya Gus Dur.

“Begini saja. Aku hargai musyawarah para pengurus keamanan. Karena kalian sudah sepakat untuk mengeluarkannya, ya sudah aku ya sepakat,” kata Kiai Fattah.

Gus Dur tersenyum senang mendengarnya.

“Keluar dari pondok, lalu masuk ke sini saja,” kata Kiai Fattah menunjuk kediamannya sendiri.

Gus Dur terkejut mendengarnya. “Maksudnya, Kiai?”

“Iya, dipindahkan ke sini. Ke ndalem. Rumahku. Kamu aturlah sama teman-temanmu. Pokoknya mulai hari ini santri itu dipindah ke sini,” kata Kiai Fattah menunjuk kediamannya sendiri.

Meski bingung dengan perintah pamannya, pada akhirnya Gus Dur tetap menurut. Mengeluarkan si santri dari pondok, tapi malah memasukkannya ke ndalem Kiai Fattah. “Bukannya dikeluarkan, malah naik pangkat ini santri,” komentar teman-teman si santri.

Pada akhirnya, karena kamarnya dekat dengan kamar Kiai Fattah, si santri jadi orang pertama yang selalu ditemui Kiai Fattah ketika bangun tidur, berangkat ngaji, sampai dengan salat tahajud.

Ketika Kiai Fattah mengajar ngaji, si santri disuruh membawakan kitab dan menandai halaman-halamannya. Hal itu tanpa sadar membuat si santri mau tidak mau ikut belajar mengaji tanpa bisa membolos satu kali pun. Karena sering harus menandai bagian yang akan dimulai dan yang diakhiri, ia jadi belajar membaca kitab kuning.

Selain itu, setiap Kiai Fattah akan salat, santri ini disuruh mempersiapkan tempat salat. Entah itu salat wajib atau pun sunah. Dengan pola seperti itu, akhirnya si santri terpaksa mengikuti laku hidup Kiai Fattah selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, diawali dengan terpaksa, si santri jadi terbiasa dan benar-benar menjadi santri yang saleh.

“Baik secara syariat, akhlak, maupun aturan pondok pesantren, ngintip ke dalam pondok putri adalah pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan,” kata Gus Dur.

Dari segala aspek hukum apapun si santri ini jelas salah. Dan keputusan Kiai Fattah benar-benar memberi pelajaran berharga bagi Gus Dur.

Jika Kiai Fattah hanya ikut apa kata hukum saat itu, si santri memang benar harus diusir, pesantren jelas tidak akan rugi, Kiai Fattah tidak akan repot. Hanya saja santri tersebut akan kehilangan peluang untuk bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Dengan langkah sederhana, Kiai Fattah menunjukkan bahwa ada yang lebih penting daripada sekadar mengikuti nalar hukum, yaitu mengikuti nalar kemanusiaan.

“Ternyata di atas hukum, masih perlu adanya rasa kemanusiaan,” kata Gus Dur.

Dari cerita versi K.H. Anwar Zahid, santri ini kemudian menjadi kiai yang punya santri cukup banyak. Dan suatu ketika, Gus Dur dan santri ini bertemu. Dengan akrab Gus Dur pun bertanya, “Yang kamu curi dulu warnanya apa, Nda?”

Keduanya pun tertawa terpingkal-pingkal. Tanpa menyadari, bahwa dari sanalah kemanusiaan untuk negeri ini lahir beberapa dekade tahun kemudian saat si kepala keamanan naik pangkat jadi kepala negara.

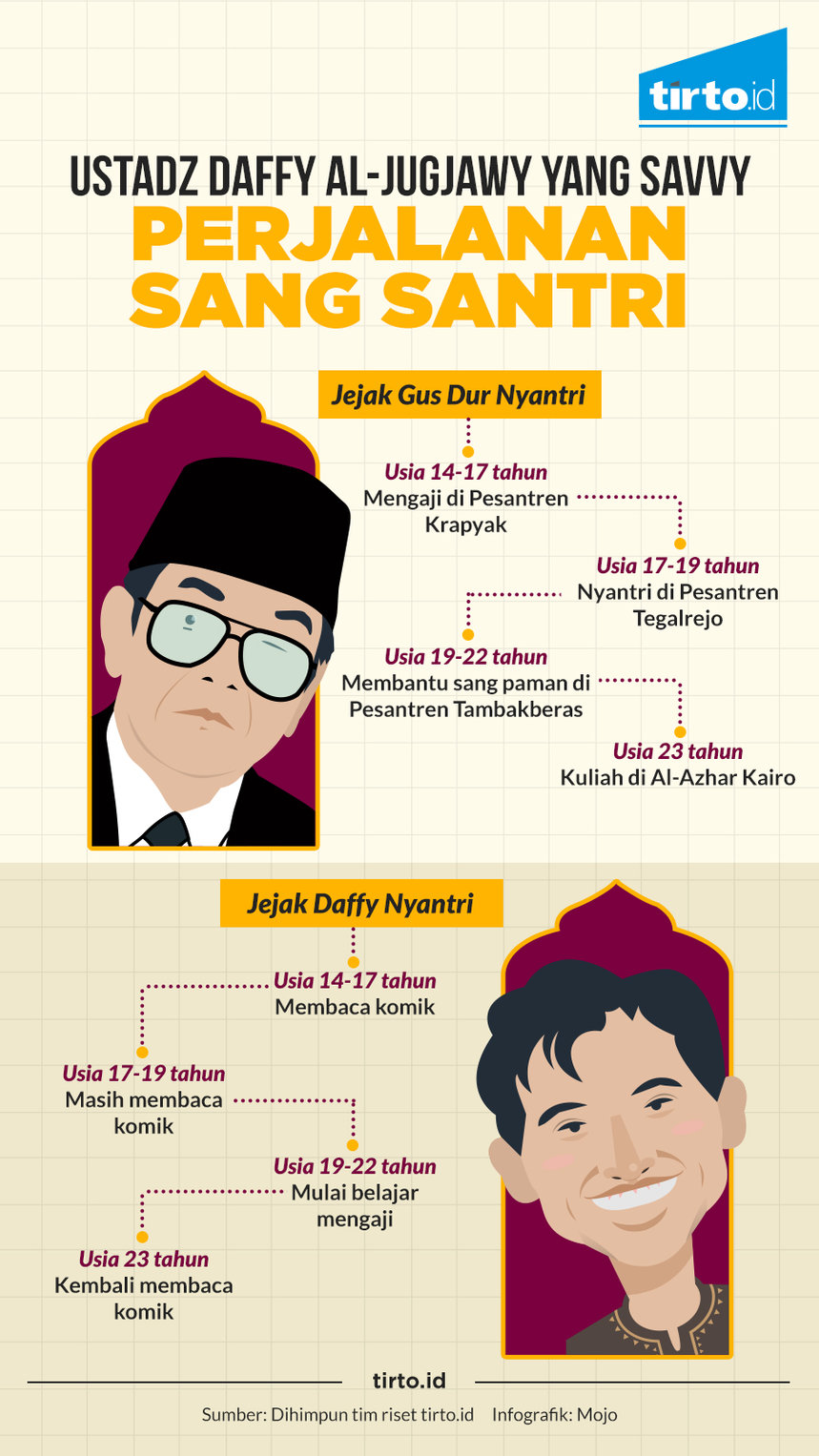

Setiap hari sepanjang Ramadan, redaksi menurunkan naskah yang berisi kisah, dongeng, cerita, atau anekdot yang, sebagian beredar dari mulut ke mulut dan sebagiannya lagi termuat dalam buku/kitab-kitab, dituturkan ulang oleh Syafawi Ahmad Qadzafi. Melalui naskah-naskah seperti ini, Tirto hendak mengetengahkan kebudayaan Islam (di) Indonesia sebagai khasanah yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Naskah-naskah ini akan tayang di bawah nama rubrik "Daffy al-Jugjawy", julukan yang kami sematkan kepada penulisnya.

Penulis: Ahmad Khadafi

Editor: Zen RS

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id