tirto.id - November silam, pertama kalinya dalam sejarah Komisi Eropa mengeluarkan serangkaian strategi untuk memajukan kesetaraan bagi kalangan LGBT, di antaranya dengan memperkuat hukum tentang kesempatan kerja yang setara dan melindungi hak-hak keluarga sesama jenis. Langkah tersebut semakin memperkokoh prinsip Uni Eropa dalam menjunjung kesetaraan dan inklusivitas. Seperti diungkapkan oleh Komisioner Bidang Kesetaraan, Helena Dalli, semua orang di Eropa “harus merasa aman dan bebas dari diskriminasi dan kekerasan” apapun identitas gender maupun orientasi seksualnya.

Namun demikian, tidak semua pemimpin mengindahkan arahan dan upaya dari Komisi Eropa untuk melindungi kelompok minoritas LGBT. Beberapa tahun belakangan, komunitas LGBT di Polandia rentan menjadi sasaran kekerasan para elite politik. Presiden dua periode Polandia, Andrzej Duda, dalam kampanye pilpres Juni silam menganggap gerakan pro-LGBT layaknya “ideologi” yang “lebih destruktif” daripada paham komunisme Soviet.

Partai Hukum dan Keadilan (PiS) yang mulai berkuasa sejak 2015 pun berbagi pandangan sama dengan sang presiden. Demi mendongkrak popularitas dalam pemilu parlemen tahun lalu, partai konservatif berhaluan nasionalis-kanan ini getol membingkai aktivisme LGBT sebagai produk liberalisme Barat yang mengancam nilai-nilai tradisional keluarga Polandia serta ajaran Kristiani, mengingat 90 persen rakyat Polandia adalah pemeluk agama Katolik.

Pemimpin PiS, Jaroslaw Kaczynski, menegaskan bahwa unit keluarga seharusnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak, alih-alih pasangan sesama jenis. Kaczynski teguh bahwa Kekristenan merupakan bagian dari identitas nasional bangsa Polandia dan Gereja Katolik sebagai pembimbingnya. Tanpa keduanya, Kaczynski percaya masyarakat akan terjerumus dalam “nihilisme”.

Senada dengan para politisi, Uskup Agung di Kraków, Marek Jedraszewski, menyebut gerakan pro-LGBT sebagai “wabah pelangi” yang lahir dari semangat “Neo-Marxisme”. Istilah tersebut merujuk pada “red plague” atau “wabah merah” yang dikaitkan dengan ajaran komunisme.

Reaksi anti-LGBT di Polandia awalnya dipicu oleh gebrakan pro-LGBT oleh walikota Warsawa, Rafal Trzaskowski dari partai oposisi berhaluan tengah-kanan, Civic Platform. Awal 2019 silam, Trzaskowski menandatangi Deklarasi LGBT+ untuk mempromosikan lingkungan inklusif dan aman bagi komunitas LGBT, di antaranya dengan memberikan pelajaran tentang anti-diskriminasi di sekolahan, membangun pusat komunitas LGBT dan sistem perlindungan legal, serta layanan psikologis bagi mereka yang membutuhkan.

Untuk menandingi walkot Warsawa yang kala itu juga lawannya di pilpres, Presiden Duda menandatangani “Piagam Keluarga”. Isinya berupa ikrar untuk mencegah pasangan homoseksual menikah dan mengadopsi anak, serta melarang penyebaran “ideologi LGBT” di sekolahan dan institusi publik.

Pada waktu sama, kampanye anti-LGBT menjadi senjata pamungkas partai pengusung Duda, PiS, untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal korupsi dan berbagai pergulatan internal partai, termasuk kegiatan bisnis mencurigakan milik pemimpin PiS, Kaczynski.

Sebenarnya, taktik menyebar ketakutan ini bukan kali pertama digunakan PiS untuk mendulang suara rakyat. Tahun 2015 silam, mereka berhasil menguasai kursi parlemen setelah menggoreng retorika anti-imigran.

Seruan anti-LGBT semakin menggelegar ketika ketika sejumlah kota kecil yang mencapai sepertiga luas wilayah Polandia mendeklarasikan daerahnya bebas dari “ideologi LGBT”. Pengamatan BBC pada bulan September kemarin menunjukkan bagaimana penduduk di daerah pinggiran menganggap LGBT sebagai konsep asing dari Amerika dan Eropa Barat yang mengancam struktur tradisional keluarga Polandia. Selain itu, komunitas LGBT dipandang sebagai penyakit serta musuh yang merusak negara.

“Christian liberty” di Hungaria

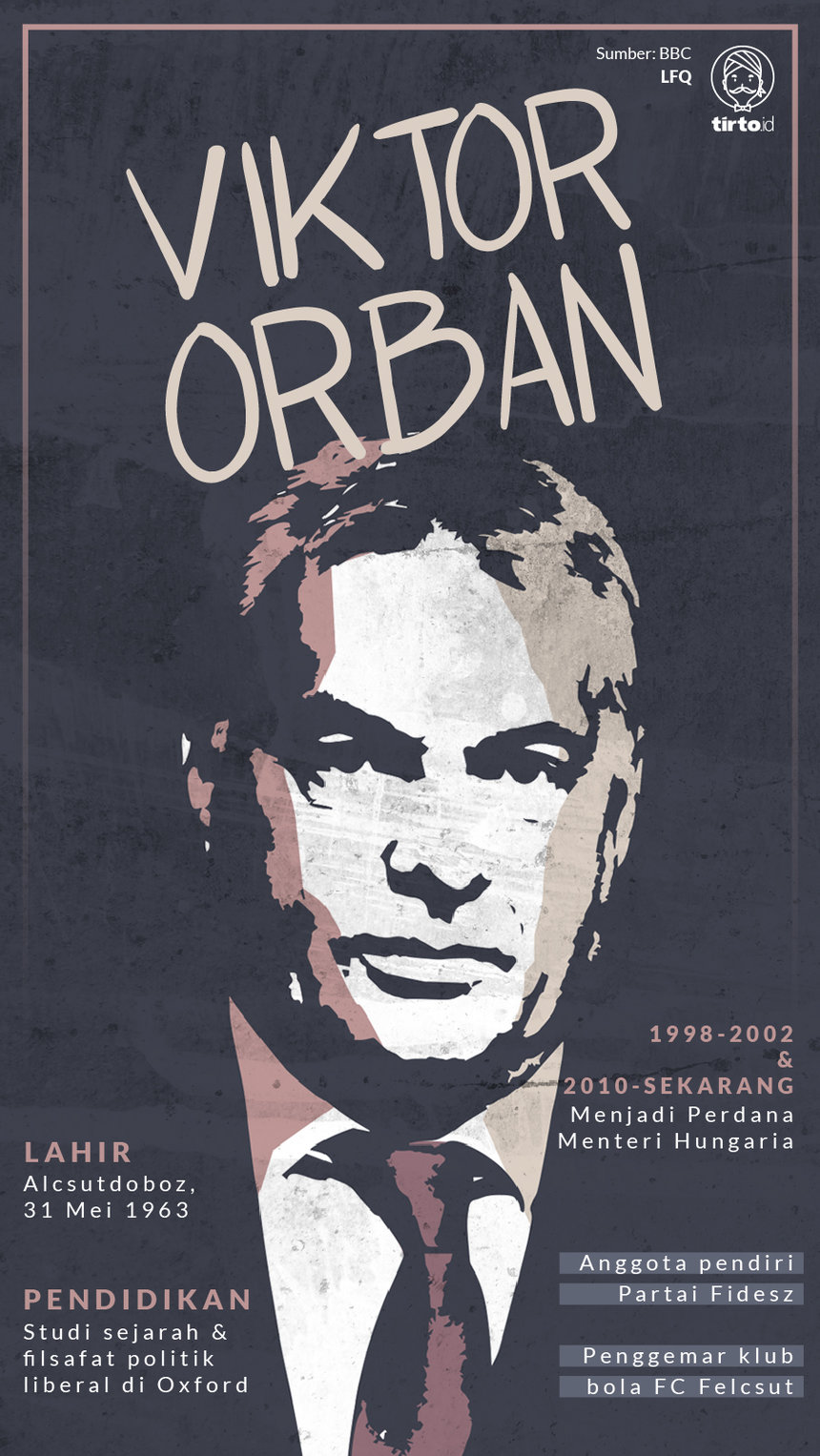

Iklim permusuhan dengan komunitas LGBT juga membayangi lanskap politik Hungaria, yang semenjak 2010 dinakhodai oleh Perdana Menteri populis-nasionalis Viktor Orbán, sekaligus pemimpin partai berkuasa sayap kanan, Fidesz. Pada 2014, Orbán sempat menggemparkan dunia dengan visinya untuk menjadikan Hungaria sebagai negara “illiberal democracy”.

Tahun lalu, Orbán membungkus kembali istilah tersebut dengan slogan “Christian liberty”, yang intinya menjamin perlindungan terhadap ekspresi kebebasan atau kemerdekaan berdasarkan ajaran Kristen. Menurut Orbán, “Christian liberty” tengah dihadang ancaman dari dalam, yakni kaum liberal yang ingin meninggalkan karakter Kristen Eropa, serta tantangan eksternal, yaitu gelombang imigran.

Sebelumnya, tepatnya ketika terpilih sebagai PM periode ketiga pada 2018, Orban sudah mulai menggunakan narasi “demokrasi Kristen” yang menurutnya terpatri dalam tradisi-tradisi Eropa selama ini.

Asas kebebasan Kristen itu pun akhirnya turut mendorong marjinalisasi komunitas LGBT di dalam Hungaria, termasuk mengubur isu-isu yang berkaitan dengan gender. Retorik tersebut menjadi bancakan Orbán untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan di ranah kebudayaan dan pendidikan, misalnya penghapusan program studi gender untuk mahasiswa pascasarjana.

Kajian gender merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari relasi gender dengan seksualitas, ras, agama dan penanda identitas lainnya. Wakil PM Zsolt Semjen tidak menganggapnya sebagai “ilmu pengetahuan”, melainkan “ideologi” yang tak punya tempat di dunia akademik. Semjen juga merendahkan lulusannya, para ahli studi gender, yang menurutnya tidak akan laku di pasar kerja.

Konstitusi yang tak ramah LGBT

Mei silam, parlemen yang dikuasai oleh Partai Fidesz mengesahkan UU untuk melarang transgender dan interseks mengubah jenis kelamin atau gender di dokumen identitas diri. Artinya, setiap individu harus mengikuti jenis kelamin yang tercatat pada akta kelahirannya. Absennya pengakuan legal terhadap kelompok trans dan interseks ini dikritik oleh Human Rights Watch sebagai langkah kemunduran, sekaligus pelanggaran dari Konvensi HAM Eropa.

Pada bulan Oktober, elite politik Hungaria heboh bereaksi terhadap publikasi buku cerita anak-anak berjudul Meseorszag mindenkie—artinya Dongeng untuk Semua—terbitan Asosiasi Lesbian Labrisz. Buku ini berisi sekumpulan antologi yang menceritakan kembali kisah-kisah klasik dalam konteks kontemporer, melibatkan tokoh-tokoh minoritas LGBT, suku Roma, penyandang disabilitas yang datang dari beragam latar sosio-ekonomi.

Politisi Dóra Dúró dari partai sayap kanan Mi Hazánk menyobek buku tersebut di depan publik sambil menyebutnya sebagai “propaganda homoseksual” untuk anak-anak. Sementara PM Orbán meminta pihak penerbit menjauh dari anak-anak mereka.

Tak lama kemudian, parlemen Hungaria menawarkan perubahan Pada 2018, Parlemen Eropa yang mengatur agar anak-anak dididik dengan peran gender sesuai nilai budaya Kristiani.

Proposal tersebut menegaskan bahwa relasi keluarga didasari atas perkawinan antara ayah laki-laki dan ibu perempuan. Selain itu, diajukan pula aturan bahwa hanya pasangan resmi menikah yang boleh mengadopsi anak. Karena pernikahan sesama jenis dinyatakan ilegal di Hungaria, pasangan homoseksual otomatis akan dipersulit untuk melakukan adopsi.

Menjadi Sorotan Uni Eropa

Meskipun pemerintah Polandia dan Hungaria sama-sama menebarkan sentimen anti-LGBT, situasi di Polandia sedikit lebih ramai karena pengaruh gereja Katolik yang cukup dominan di ranah publik. Basis jemaatnya lebih besar dan jaringan media gereja cukup lebih kuat. Akibatnya, suara otoritas gereja ikut terdengar keras bersamaan dengan gencarnya Presiden Duda dan partainya mengkritik aktivisme LGBT.

Di Hungaria, meskipun separuh populasinya adalah penganut agama Katolik, pengaruh gereja tidaklah sekuat di Polandia. Selain itu, di balik sentimen homophobia yang dilancarkan PM Orbán dan parlemennya, komunitas LGBT relatif masih mendapatkan ruang untuk hidup berdampingan di masyarakat. Berbeda dengan Polandia, pemerintah Hungaria mengakui pasangan sesama jenis dalam Pada 2018, Parlemen Eropa (civil union), meskipun pasangan dalam kerangka ini masih rentan dipersekusi dan hak-haknya tidak sama seperti pasangan heteroseksual yang menikah secara sah.

Terlepas dari itu semua, baik elite politik Polandia maupun pemerintah Hungaria sama-sama berusaha membangun narasi nasionalisme berdasarkan interpretasi ekslusif terhadap nilai-nilai Kristiani. Ketika gelombang imigran memasuki Eropa, konsep tersebut dipakai untuk menyebar ketakutan terhadap kaum Muslim karena kekhawatiran bahwa mereka akan merebut lapangan pekerjaan dan membawa masuk arus islamisasi ke warga lokal.

Seiring bergesernya waktu dan tren, narasi kebangsaan ditujukan kepada komunitas LGBT sekaligus meredam berbagai diskursus kritis tentang isu gender. Kelompok LGBT dinilai telah mengadopsi ide-ide liberal dan asing (meskipun sebenarnya masih berasal dari daratan Eropa) yang mengancam tradisi keluarga Kristiani dan moral bangsa.

Sentimen anti-LGBT yang menyeruak di Polandia dan Hungaria sebenarnya hanyalah sepotong kecil dari berbagai permasalahan demokrasi dan hak-hak sipil yang menjadi perhatian Uni Eropa. Sejak 2017, Komisi Eropa berusaha memproses pemerintah Polandia yang melakukan intervensi terhadap independensi badan pengadilan

Pada 2018, Parlemen Eropa sepakat mendorong proses pendisiplinan terhadap pemerintah Hungaria atas kebijakan-kebijakan PM Orbán yang dianggap menyalahi nilai-nilai demokratis yang dijunjung Uni Eropa, di antaranya korupsi, pembungkaman media dan dunia akademik, sampai penindasan terhadap hak-hak minoritas.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id