tirto.id - Ungkapan kekecewaan masyarakat terkait pengumuman calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2019 terus bermunculan. Salah satunya berupa seruan untuk golput.

Terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai cawapres pendamping Jokowi adalah salah satu faktor pencetusnya. Awalnya, nama Mahfud MD yang dikabarkan akan mendampingi Jokowi. Mahfud MD sudah mendapat kabar bahwa ia terpilih sebagai cawapres pada 1 Agustus 2018. Namun, pada 9 Agustus 2018, Jokowi secara resmi menunjuk K.H. Ma'ruf Amin. Isu golongan putih alias golput lantas kembali muncul.

Fenomena golongan putih alias golput kerap terjadi menjelang penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Golput biasa terjadi akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik baik dalam bentuk partai maupun kandidat pemimpin yang akan bersaing.

Hingga kini, isu meningkatnya (potensi) angka golput pada ajang Pilpres 2019 belum juga reda, terutama pada pemilih pemula. Menurut data KPU, ada sekitar 20-30 persen suara pemilih pemula yang akan diperebutkan pada pemilu 2019.

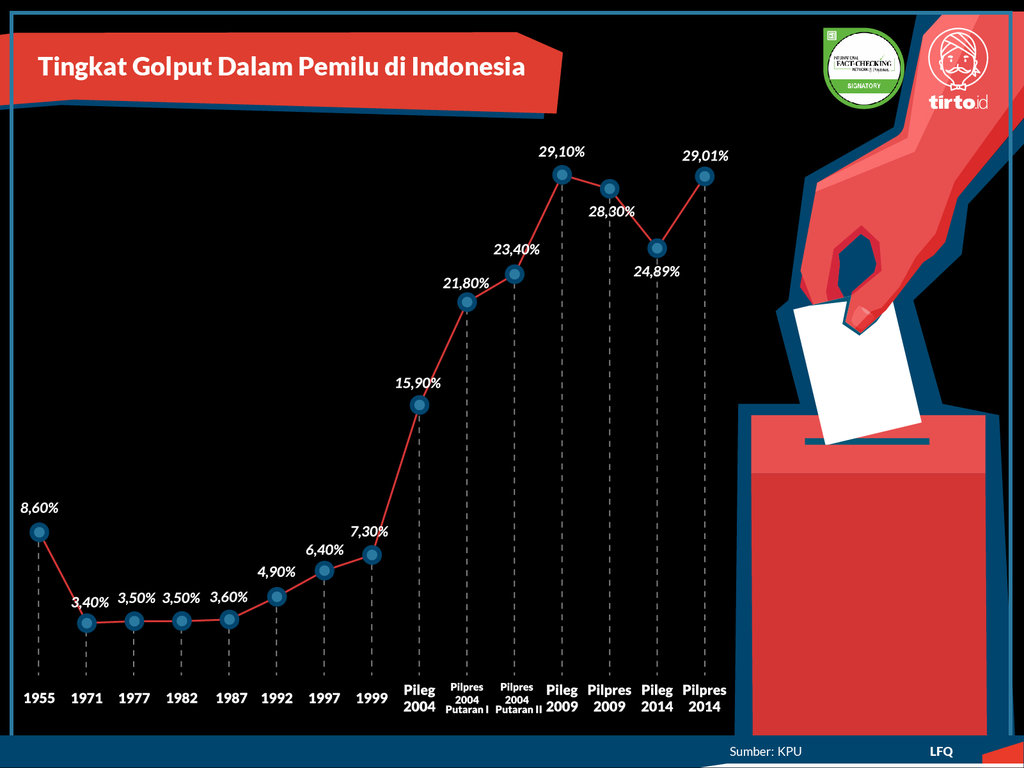

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (PDF), angka golput menunjukkan tren yang meningkat. Tingkat golput awalnya hanya sebesar 8,60 persen pada 1955, lalu turun 5,2 persen menjadi 3,4 persen pada 1971. Kemudian, pada Pemilu 1977 hingga 1997, tingkat golput perlahan mengalami kenaikan.

Golput dalam tulisan ini mendasarkan pada pengertian tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara.

Secara umum, tingkat golput di era Orde Baru (1955-1997) cenderung lebih rendah dibandingkan era setelahnya, yaitu berada pada rentang 3 hingga 6 persen. Hal ini terjadi karena pemilihan pada era ini berupa pengalaman mobilisasi, bukan partisipasi.

Pada era reformasi, tingkat golput semakin memprihatinkan. Angkanya melambung hingga puncaknya pada Pileg 2009 yang mencapai 29,1 persen. Meningkatnya angka golput berarti partisipasi pemilih semakin menurun. Selain itu, ini juga mengindikasikan tingkat kepercayaan kepada proses demokrasi yang menurun.

Sri Yuniarti, dalam penelitiannya yang berjudul “Golput dan Pemilu di Indonesia”, mengungkap bahwa peningkatan golput disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, golput yang terkait dengan ketidakpuasan terhadap parpol yang dianggap hanya berorientasi kekuasaan. Kedua, golput yang tidak terkait dengan persoalan perlawanan rakyat, melainkan persoalan administratif atau masalah teknis seperti nama pemilih yang tidak terdaftar.

Golput pada Pilpres

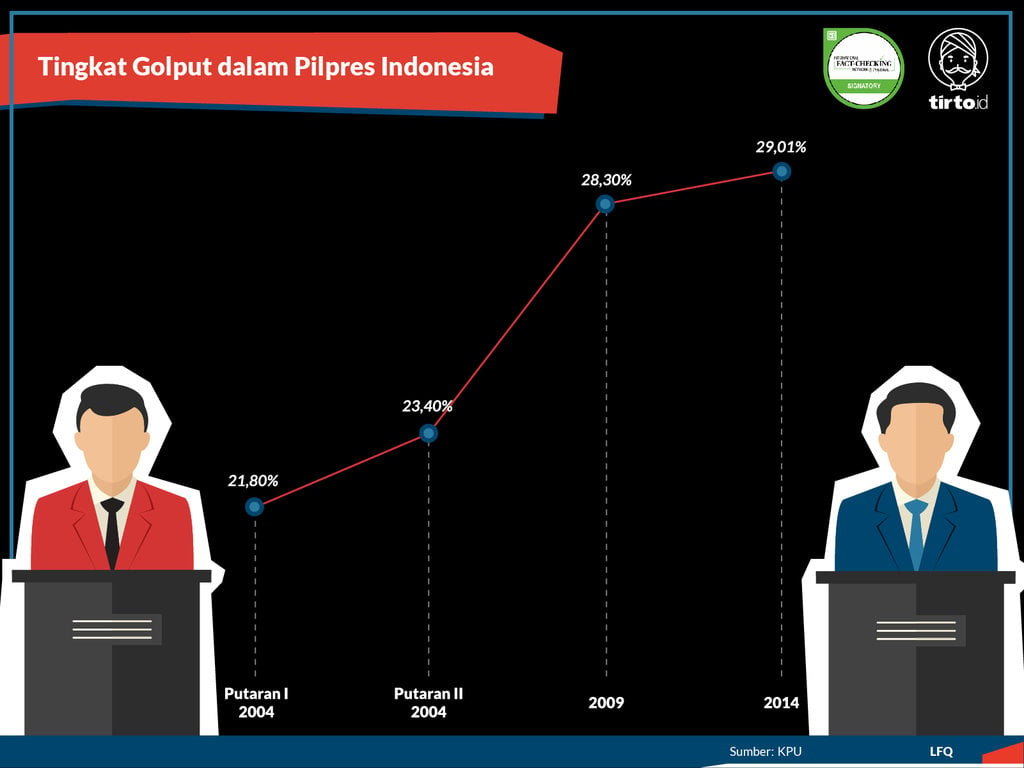

Indonesia terhitung sudah menjalani tiga kali pemilihan presiden di era reformasi, yaitu Pilpres 2004, 2009, dan 2014. Dari ketiga pemilihan tersebut, angka golputnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Pada 2004, proses pemilihan presiden dilakukan dua putaran, karena kelima pasangan belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50 persen pada putaran pertama. Ternyata, angka golput meningkat. Pada putaran pertama Pilpres 2004, angka golputnya sebesar 21,8 persen dan menjadi 23,4 persen pada putaran kedua.

Sri Yuniarti (2009) mengemukakan bahwa lonjakan golput pada 2004 disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Megawati serta bangunan sistem politik yang ada pada saat itu. Tidak berfungsinya lembaga-lembaga perwakilan masyarakat, khususnya DPR, DPRD, dan MPR, serta maraknya kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang melibatkan anggota lembaga perwakilan rakyat adalah alasan naiknya angka golput pada Pemilu 2004.

Lima tahun setelahnya, angka golput kembali meningkat hingga 4,9 persen menjadi 28,30 persen pada pilpres 2009. Lonjakan golput saat itu lebih dikarenakan kekacauan administratif KPU dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mobilitas penduduk yang semakin tinggi disertai dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan alamat berakibat pada hilangnya hak pilih.

Pilpres 2009 juga turut memberi sinyal kemungkinan hubungan antara calon petahana dengan angka golput. SBY memang berhasil memenangi kembali pilpres tahun itu, tapi angka golput yang tinggi patut menjadi cacatan. Jika dicermati, hal yang sebenarnya sama pernah terjadi pada 2004, ketika petahana Megawati berkompetisi dalam pemilu tahun tersebut.

Faktor ketidakpercayaan terhadap petahana lebih mudah dilihat pada 2004 daripada 2009. Perbedaan angka golput pileg dengan pilpresnya cukup besar. Pada Pileg 2004, angka golput hanya 15,90 persen, sementara angka golput pilpres mencapai 21,80 persen (putaran pertama) dan 23,4 persen (putaran kedua).

Dalam kasus SBY pada 2009, angka golput pileg tercatat sebesar 29,10 persen, beda tipis dengan angka golput pilpres sebesar 28,30 persen. Sinyal faktor ketidakpercayaan masyarakat saat itu tidak hanya berlaku pada calon presiden, tapi juga kepada lembaga leglislatif.

Terakhir, pada 2014 angka golput mencapai 29,01 persen. Pilpres 2014 diikuti oleh dua kandidat yaitu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maju dengan usungan koalisi PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura. Namun, rekam jejak Jokowi saat memimpin Solo dan Jakarta belum mampu meningkatkan partisipasi pemilih Indonesia.

Menariknya, sekalipun pemenang pilpres 2014 adalah calon baru, ada perbedaan pada angka partisipasi pemilih pileg dengan pilpresnya. Angka golput Pileg 2014 mencapai 24,89 persen, sementara dalam pilpres angkanya bertengger pada 29,01 persen. Pada Pemilu 2014, persentase golput pileg lebih kecil daripada angka 2009. Padahal, banyak yang menilai aktivitas rakyat dalam kampanye Pilpres 2014 dalam bentuk kesukarelaan jauh lebih besar daripada 2009.

Lantas, pada wilayah manakah angka golput pada Pilpres 2014 terjadi?

Berdasarkan provinsi, Aceh merupakan wilayah yang tingkat golputnya mengalami kenaikan cukup tinggi. Pada Pilpres 2009 angka golputnya sebesar 22,94 persen, kemudian naik menjadi 38,61 persen pemilih golput pada 2014. Ada indikasi bahwa masyarakat di Aceh menunjukkan luapan kekecewaan terhadap pemerintah. Terlebih sejak bencana yang menimpa Aceh, 2004 silam.

Berbeda dengan di Aceh, meski sama-sama pernah terdampak bencana, angka golput di D.I.Yogyakarta, turun sebesar 3,86 persen dari 24,03 persen pada 2009 menjadi 20,16 persen di 2014. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU DIY untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dapat dikatakan berhasil.

Sementara itu, rendahnya angka golput di Papua pada 2014 yang hanya 13,38 persen, menegaskan adanya faktor variasi kelokalan. Salah satu sistem pemungutan suara yang tetap digunakan di beberapa wilayah Papua adalah sistem noken, bukan prinsip one person one vote (opovov). Sistem noken memperhitungkan peranan tata cara adat setempat dalam berpartisipasi dalam pemilu.

Lima provinsi dengan angka golput tinggi pada Pilpres 2014 seperti Kepulauan Riau (40,57 persen), Aceh (38,61 persen), Riau (37,27 persen), Sumatera Utara (37,25 persen), dan Sumatera Barat (36,26 persen) patut menjadi perhatian, terutama kedua kubu yang akan bersaing pada Pilpres 2019 nanti.

Bagaimana cara membidik daerah-daerah tersebut? Salah satunya dengan menyasar program yang tepat untuk daerah-daerah yang berpotensi memiliki pemilih golput tinggi. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi calon presiden petahana Joko Widodo untuk membuktikan pembangunan Indonesia merata dan tidak hanya terpusat di Jawa.

Angka golput yang tinggi di Sumatera Barat, misalnya, menurut studi dari Pusat Penelitian Politik LIPI bekerjasama dengan KPU dengan judul “Partisipasi pemilih pada pemilu 2014: Studi Penjajakan” (PDF) disebabkan salah satunya karena kurangnya sosialisasi. Selain itu, persoalan orientasi politik warga di beberapa kabupaten disebut memberi sumbangsih.

Dengan menggunakan hasil yang pernah terjadi pada tahun 2004 dan 2009; setidaknya kita bisa memberi dua garis besar. Jika angka golput pilpres semakin tinggi dan persentasenya jauh di atas dengan angka golput pileg, ia bisa menandakan faktor ketidakpercayaan terhadap petahana, seperti pada 2004. Kedua, andaikan angka golput pilpres lebih rendah daripada angka pilegnya, maka persoalan administratif terkait dengan data pemilihlah yang cenderung yang menjadi faktor.

Editor: Maulida Sri Handayani