tirto.id - Republik Indonesia bisa dikatakan terlambat membentuk tentara nasional. Tentu saja tidak mudah membuat tentara nasional. Namun, tidak bisa juga dikatakan Indonesia sama sekali tak punya modal.

Sebelum Indonesia merdeka, pada masa pendudukan Jepang, ribuan orang Indonesia bergabung dalam Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) di Jawa dan juga tentara sukarela yang disebut Gyugun di Sumatra. Kendati tidak maksimal menggelar pendidikan kemiliteran karena situasi yang serba tak menentu selama Perang Dunia II, Jepang tetap menyediakan jenjang pendidikan kemiliteran yang cukup sebagai bekal ketentaraan para pesertanya.

Namun, setelah Jepang kalah dan akan masuknya Sekutu, ada keengganan Sukarno selaku Presiden Republik Indonesia untuk mempertahankan bekas pasukan didikan Jepang itu. Sukarno mencemaskan kemungkinan resistensi dari Sekutu.

“PETA merupakan ciptaan Jepang dan jika dipertahankan akan menimbulkan reaksi negatif di pihak Sekutu,” tulis Ulf Sundhaussen dalam Politik Militer Indonesia 1945-1967 (1986).

Di awal kemerdekaan Indonesia, Sukarno tidak yakin dengan opsi perjuangan bersenjata melawan Sekutu yang baru saja menang Perang Dunia II. Sedangkan PETA adalah hasil didikan tentara Jepang yang kalah, itu pun bukan model pendidikan sekelas akademi militer yang serba rapi. Wajar jika Sukarno ragu pemuda-pemuda bekas serdadu Jepang bisa menandingi kemampuan milter Sekutu.

Belum lagi soal persenjataan. Di sana-sini memang terdapat keberhasilan para pemuda dan laskar-laskar perjuangan melucuti senjata Jepang, seperti yang dilakukan Soedirman di Banyumas dan Soeharto di Yogyakarta, akan tetapi keberhasilan itu sporadis saja. Jelas tak bisa dibandingkan dengan amunisi dan logistik mumpuni milik Sekutu. Sukarno dan pemimpin lainnya tak mau ada pertumpahan darah yang di atas keras akan mengorbankan jiwa-jiwa rakyat Indonesia.

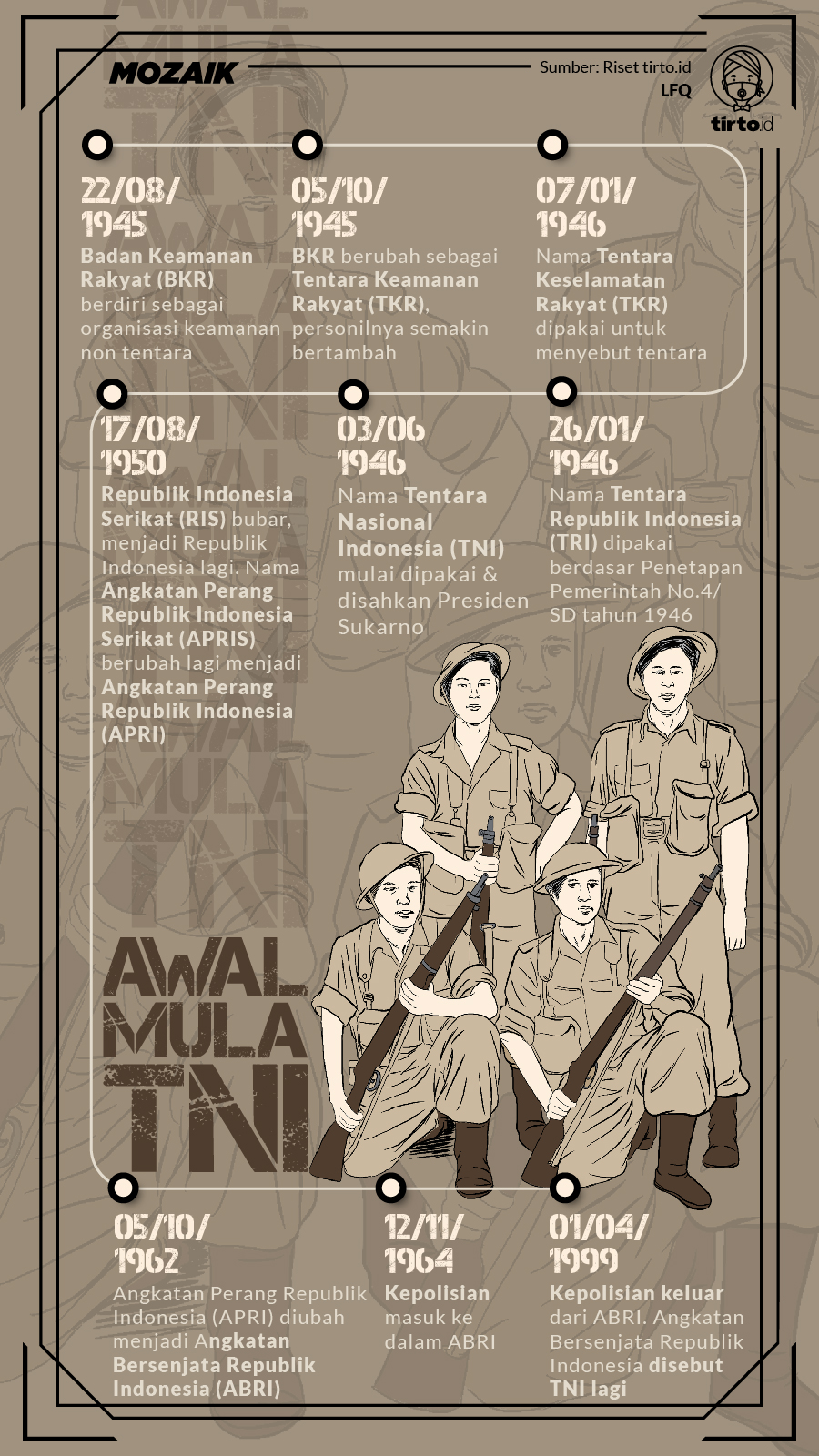

Sukarno berada dalam situasi yang serba tidak mudah. Jangankan untuk membentuk tentara nasional berlandaskan para tentara didikan Jepang, memproklamasikan kemerdekaan pun ia mempertimbangkan dengan sangat hati-hati. Saat desakan untuk membentuk tentara nasional kian tak terhindarkan, Sukarno dan para pemimpin yang lain hanya setuju didirikannya Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945, tepat hari ini 76 tahun lalu. Kata kuncinya "keamanan", bukan "pertahanan".

Personel BKR memang banyak diisi orang-orang yang mencicipi pendidikan kemiliteran Jepang, baik itu serdadu PETA, ditambah bekas pembantu tentara Heiho, barisan-barisan semi militer macam Seinendan atau Jibakutai, juga bekas serdadu-serdadu Hindia Belanda KNIL. Di antara perwira PETA sendiri ada yang pernah menjadi sersan atau serdadu KNIL.

Bekas Mayor KNIL Oerip Soemohardjo pun jadi salah satu orang yang heran kenapa republik tak punya tentara.

“Aneh negara zonder tentara,” kata Oerip, seperti diingat banyak orang Indonesia di kemudian hari.

Namun, serdadu-serdadu Inggris yang masuk sejak 29 September 1945 di Jakarta, rupanya dibonceng orang-orang Belanda yang disebut Nederlandsch Indië Civil Administratie (NICA). Niatan NICA sudah bisa ditebak dari awal: hendak mengembalikan Hinda Belanda. Mau tidak mau, sebuah tentara nasional pun jadi keharusan.

Kira-kira seminggu setelah mendaratnya serdadu-serdadu Inggris di Jakarta, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk pada 5 Oktober 1945. TKR terutama berintikan bekas BKR. Oerip ditunjuk sebagai Kepala Markas Besar Umum TKR.

“Karena di kalangan orang-orang bekas PETA, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, terdapat perasaan tidak senang terhadap bekas opsir KNIL, maka ia tidak diangkat menjadi Panglima tentara,” tulis Ulf.

“Saya sebagai salah seorang mantan opsir (perwira) KNIL yang dianggap dekat dengan anggota pasukan mantan PETA sering mendengar obrolan orang-orang mantan PETA. Kenapa yang memimpin TKR kebanyakan orang-orang mantan KNIL, padahal mantan PETA jumlahnya jauh lebih banyak? Itu adalah salah satu contoh lontaran mereka yang sempat saya dengar,” ujar Didi Kartasasmita, Panglima Komandemen Jawa Barat pada 1945, dalam buku Didi Kartasasmita: Pengabdian Bagi Kemerdekaan (1993).

Posisi panglima sendiri lebih suka diberikan kepada Shodancho Soeprijadi yang memberontak kepada Jepang di Blitar meski secara pengalaman Soeprijadi tak sepadan dengan Oerip. Namun, penunjukan Soeprijadi tak berdampak dalam kenyataan karena yang bersangkutan tak muncul dalam sebuah rapat yang dihadiri komandan-komandan TKR yang, kata Didi Kartasasmita, mirip rapat koboi.

Menurut Abdul Haris Nasution, dalam Memenuhi Panggilan Tugas jilid 1-Kenangan Masa Gerilya (1989), rapat itu semula “sebenarnya acara pokok dari konferensi TKR itu adalah untuk menggariskan suatu strategi TKR untuk menghadapi sekutu (dan NICA Belanda).”

Tapi yang terjadi lebih dari urusan mencari sepakat soal strategi menghadapi Sekutu.

“Sejak awal pun sudah timbul kesan bahwa rapat perwira itu tidak akan tertib. Para pesertanya datang ke tempat acara dengan pistol di pinggang. Saya menyebutnya sebagai rapat koboy-koboyan.... Pokoknya rapat itu betul-betul semrawut, tidak mencerminkan kedisiplinan,” kata Didi.

Tiap ada yang bicara disoraki tanpa kecuali. Menurut Didi, kualitas diri dikesampingkan, ikatan emosional menjadi dasar penentuan pemilihan.

Dalam pemilihan itu, Soedirman tampil sebagai pemenang. Dia mendapatkan 23 suara ditambah 6 suara dari resimen-resimen Sumatra yang diwakili Muhammad Noeh. Perwira di Sumatra juga kebanyakan bekas Gyugun. Tak heran jika suara lebih cenderung mengarah ke bekas PETA macam Soedirman. Sementara Oerip hanya mendapatkan 21 suara. Akhirnya Soedirman menjadi Panglima Besar, sementara Oerip menjadi Kepala Staf TKR.

Mantan KNIL Jadi Pimpinan

Setelah Oerip undur dari ketentaraan dan akhirnya meninggal pada 1948, Didi Kartasasmita, yang ikut membangun TKR di awal sejarahnya, juga mundur. Namun yang lebih muda dari Didi, macam Hidajat Martaatmadja, Abdul Haris Nasution dan Tahi Bonar Simatupang, bertahan dan menjadi bagian dari segelintir Kolonel di TNI.

Hidajat menjadi Panglima di Sumatra, sementara Nasution di Jawa. TB Simatupang sejak 1948 menjadi Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Perang. Setelah Soedirman meninggal pada 1950, Simatupang naik menjadi Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP), sementara rekannya, Nasution, sudah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Bertahannya bekas opsir KNIL di posisi elite TNI tampaknya berkat pengalaman militer mereka. Meski sebentar di KNIL, mereka dianggap paham organisasi militer hingga tingkat atas karena KNIL terintegrasi dalam satu komando tertinggi. Sementara PETA hanya mentok di tingkat komandan batalion dan tiap batalion tunduk di bawah komando tentara Jepang.

“Para bekas opsir PETA tak pernah mendapat pendidikan staf, para bekas opsir KNIL itu setidak-tidaknya telah berpengalaman sekadarnya dalam melakukan tugas-tugas staf dan oleh sebab itu mereka lebih memenuhi persyaratan untuk tugas yang berkaitan dengan pengorganisasian dan perencanaan militer,” tulis Ulf.

Tak ada komandan lagi di atas komandan batalion, kecuali perwira menengah dan tinggi Jepang. Sementara itu, di atas komandan batalion KNIL, di atas-atasnya lagi ada divisi dan panglima tertinggi. Meski orang Indonesia yang jadi komandan batalion KNIL bisa dihitung jari, seperti Oerip. Dan orang Indonesia yang jadi komandan batalion jauh lebih banyak. Namun, komandan-komandan batalion PETA tak banyak pengalaman militernya. Rata-rata dari mereka hanya mendapatkan latihan militer sekitar tiga bulan saja.

Dominasi Mantan PETA dan Gyugun

Boleh saja, pimpinan tertinggi di TNI adalah orang bekas KNIL, namun panglima-panglima atau komandan-komandan di daerah kebanyakan adalah orang-orang bekas PETA atau Gyugun. Hanya di Indonesia Timur pengaruh orang-orang bekas opsir didikan Jepang tak sekuat di Jawa. Di sanalah tempatnya bekas pejuang kemerdekaan tanpa pandang dia berpendidikan militer Belanda atau Jepang.

Nasution yang bekas KNIL cukup lama jadi KSAD. Setidaknya dia dua kali mengisi jabatan itu. Ketika dia vakum, posisi KSAD sempat dijabat Bambang Supeno dan Zulkifli Lubis—keduanya bekas perwira didikan Jepang. Setelah Nasution, angkatan dengan anggota terbanyak dibanding angkatan lain itu diisi oleh orang-orang bekas PETA. Seperti, misalnya, Ahmad Yani sebagai KSAD hingga 1 Oktober 1965, lalu Pranoto Reksosamudro yang sebentar menjadi caretaker, berlanjut Soeharto dari 1966 hingga 1968.

Setelah Soeharto, mantan Gyugun Sumatra Maraden Panggabean pun sempat jadi KSAD dari 1968 hingga 1969. Setelah Maraden, bekas perwira PETA bernama Umar Wirahadikusumah mengisi jabatan itu dari 1969 hingga 1973. Pengganti Umar, Surono Reksodimedjo yang jadi KSAD dari 1973 hingga 1974 juga dari PETA.

Sementara pengganti Surono, Makmun Murod, yang menjadi KSAD 1974 sampai 1978 adalah mantan Gyugun Sumatra. Pengganti Murod, R Widodo, yang jadi KSAD dari 1978 sampai 1980, lalu Poniman yang jadi KSAD dari 1980 sampai 1983, juga bekas PETA. Dan Rudini adalah KSAD pertama Orde Baru yang bukan dari PETA atau Gyugun Sumatra, dia sempat dilatih PETA saja, namun sejatinya dia lulusan Akademi Militer Breda setelah Indonesia Merdeka.

Untuk jabatan Panglima TNI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), setelah Nasution, posisi ini sempat dipegang Soeharto lalu Maraden Panggabean yang bekas Gyugun. Orang non didikan Jepang pertama yang mengisi jabatan itu adalah M. Jusuf, disusul Benny Moerdani dan Try Sutrisno.

Setelah 1980, banyak bekas PETA memasuki masa pensiun. Setelah itulah generasi lulusan sekolah perwira pascakemerdekaan macam Akademi Militer Nasional yang mengisi posisi tersebut.

==========

Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 5 Oktober 2017. Redaksi melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Editor: Zen RS & Irfan Teguh