tirto.id - Kalau saya membuat daftar 100 hidangan terenak yang bikin merasa berdosa terhadap tubuh setelah memakannya, nasi campur adalah salah satunya. Kalau daftar itu dibuat tinggal 10 saja, nasi campur pasti ada masih ada dalam daftar. Kalau daftar itu dipangkas hingga tinggal satu hidangan, tak lain dan tak bukan, nasi campur itulah kampiunnya.

Hiperbolis? Bisa jadi, tapi seperti petuah iklan mie instan berkata “soal rasa, lidah tidak bisa bohong”, lidah saya tidak bisa diajak kompromi. Sebagai peranakan Tionghoa yang punya kebanggaan dengan leluhur, harus saya akui, makanan ini adalah harta pusaka yang lebih berharga dari selusin toko mas. Soal ini, saya tak bisa berdebat. Bukan hanya karena kenikmatan tidak bisa dibandingkan, tapi karena goda nasi campur kelewat besar buat dilawan.

Lawan tangguh untuk semua kebiasaan makan yang pernah membuat saya obesitas dulu adalah diet, dengan memotong 80 persen porsi nasi dari piring. Tapi, sekuat-kuatnya diet yang saya jalankan, kalau ada nasi campur terhidang di depan mata, tak bisa sedetik saya biarkan ia menganggur. Kalau Diponegoro dulu menghunus pedang di kanan dan keris di kiri ketika mengganyang Belanda, saya mengangkat sendok di kanan garpu di kiri mengganyang nasi campur itu secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

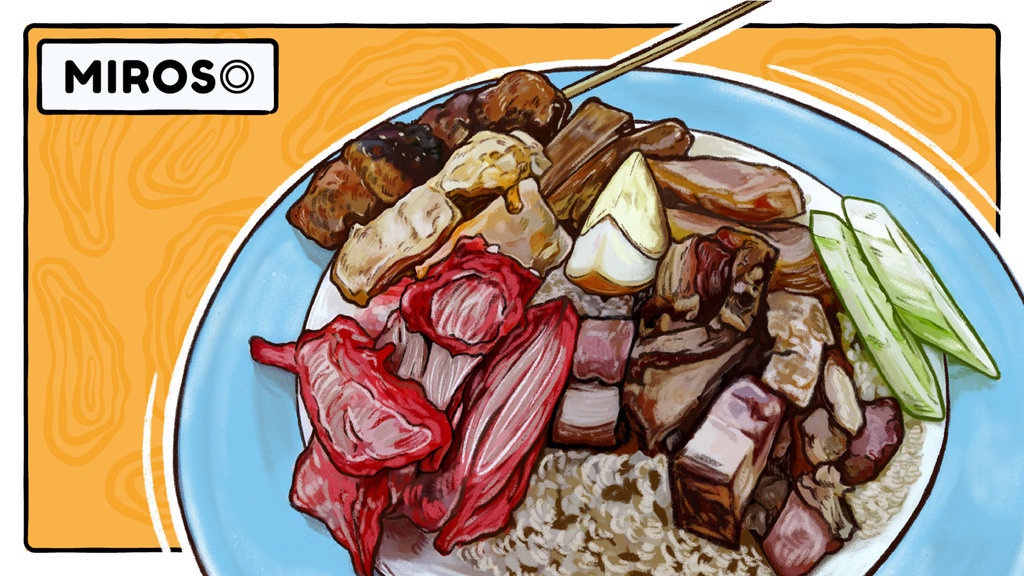

Sederhana hidangan ini. Di kedai langganan saya, sebuah gerai nasi campur di sudut hoek Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan ia diracik dengan formula yang paten: seporsi nasi hainan, lapchiong, babi panggang, siobak, babi panggang merah, setengah telur pindang, sate babi, dan satu mangkuk kecil sayur sawi asin. Kadang-kadang saya memesan tambahan gohiong yang menjadi penggembira dalam lidah.

Dengan total harga berkisar antara Rp65-100 ribu (tergantung kondimen ekstra yang dipesan), seporsi kenikmatan yang 100 persen non halal ini bisa tandas dalam waktu 10 menit. Kaya citarasa dan lemak, pertarungan jejak rasa asin dan manis menjadi satu pengalaman makan yang selalu dirindukan. Satu-satunya wasit yang pantas melerai persaingan ini tidak lain adalah tegukan sebotol sarsaparilla cap Badak bercampur es batu.

Sungguh, sebelah kaki terasa menapak surga setelah semua yang terhidang itu pindah ke perut. Sensasi khas yang menjadi after taste hidangan ini berbeda. Sebagian orang tidak tahan dengan perasaan kerongkongan yang berlemak, sebagian lain malah ketagihan. Untungnya, dari berkali-kali pengalaman menikmati nasi campur, semesta memberkati kerongkongan saya dengan rasa ketagihan yang mengantarkan saya selalu mampir lagi dan lagi ke kedai ini saban kali berkunjung ke Pasar Modern.

Perjumpaan dalam Satu Piring

Nasi campur langganan saya termasuk gagrak Medan atau Siantar. Hal ini sempat memicu perdebatan karena nasi campur berlauk olahan daging babi juga dapat ditemukan di Pontianak. Belakangan, saya baru tahu dari Encek yang setia di balik meja dengan kalkulator dan pasang wajah datar, perbedaan kedua gagrak ini tidak terlalu substansial: pilihan nasi, saus untuk babi, dan sayur asin sebagai pelengkap.

“Kalau Ponti, nasinya biasa nasi putih, di kami bisa putih bisa hainan. Aslinya malah bisa pakai nasi gurih yang [pakai] santan itu. Saus kami lebih manis sedikit, dan sayur asinnya untuk kuah. Ponti jarang ada yang pakai sayur asin. Juga jarang yang sedia [sarsaparilla] Badak buat minumnya,” tukas Encek yang sampai hari ini tak pernah saya tanyakan namanya itu.

Sang Encek yang kelihatan senang bercerita sambil melayani pembeli itu masih ingat waktu saya tanyakan kapan pertama kali ia masuk dapur.

“Empat belas bulan enam, tahunnya enam satu sembilan atau enam dua.”

Waktu itu, di gerai nasi campur tanpa nama milik orang tuanya di bilangan Kebon Jeruk, ia memulai tugas dari sangat bawah: mengantar pesanan dari dapur ke meja pelanggan.

Pelan tapi pasti, karier yang ia tempuh merangkak naik: menjadi kasir, lalu memasak nasi, memanggang babi, hingga mencapai kedudukan tertinggi dan prestisius di warung itu: meracik seporsi nasi campur. Setelah cukup mengangsu ilmu di gerai orang tua sendiri, Sang Encek pun menempuh langkah yang lazim ditempuh semua jejaka Cina di masa itu: menikah dan memiliki usaha sendiri. Buah jatuh tak jauh dari pohon, Sang Encek turut mendirikan kedai nasi campur, mengikuti jejak orang tuanya.

“Habis nikah, bubar, deh. Kami pindah, dan buka [kedai] sendiri di sini. Tahun delapan empat, kami buka di depan rumah. Waktu [pasar] ini buka, kami sudah 20 tahun jualan. Sampai sekarang di sini, enggak pindah-pindah lagi.”

Cerita Sang Encek bersipongang mengantar ingatan saya pada cerita Engkong sebelum ia wafat. Katanya, pada awal 1960-an, saban kali pulang dari Gereja di Mangga Besar, ayahnya (Kongco) punya kebiasaan mentraktir keluarga makan nasi campur di sebuah gerai tanpa nama, konon milik teman sekolah Kongco di H(ollandsche) C(hinezen) K(weekschool) di Jatinegara.

Engkong ingat, nasi campur itu punya ciri khas: siobak yang renyah dan sate babi dengan rasa asin-manis yang pas. Sayang, setelah menikah dan punya anak, ia tak pernah mampir ke kedai yang dijalankan suami istri itu.

“Karena enggak ada namanya, kami bilang itu warung jambu, karena di depan rumah itu ada pohon jambu. Pernah sekali dia panen, habis makan mau bayar, e-e-e.... disuguhi rujak!”

Saat teringat cerita ini, saya bertanya kepada Encek langganan, tahukah ia sebuah gerai nasi campur dengan pohon jambu di muka rumah.

“Lha, itu rumah orang tua saya! Itu jambu memang kalau panen kagak ketulungan banyaknya, sampai kami bagi-bagi atau dirujak. Kamu tahu dari mana?”

Saat saya ceritakan kisah Engkong, terbahak-bahaklah Sang Encek, sampai ia mengusap air mata. Orang-orang yang makan terheran-heran, dan saya sama sekali tak bisa menyangka.

“Alamak, begimana ini... dunia bisa selebar daun kelor!”

Bertarung dengan Waktu

Setelah “pertemuan dua keluarga” yang tak terduga-duga pada siang hari itu, hubungan Encek nasi campur dan saya menjadi sedikit berbeda. Bukan, bukan diskon harga nasi campur (jangan harap!), tapi sikapnya yang lebih hangat setiap kali saya datang makan. Sang Encek tersenyum mengembang di belakang meja kasir yang sama antiknya dengan yang punya, sementara satu orang pegawai begitu khidmat meracik lauk-pauk sepiring nasi campur.

Lewat empat bulan sejak terakhir kali saya ke sana, dengan pemandangan yang membuat saya terus terkenang: Sang Encek mengenakan kaos polo warna biru, dengan wajah yang agak pucat dan lemas. Beberapa kali ia tampak kehilangan fokus saat menghitung dengan kalkulator. Tak syak, saya tahu ia baru pulih dari sakitnya.

“Beginilah, orang tua. Sebentar lagi mau 72 [tahun], nih. Kalau tutup-tutup nanti, ya, bisa maklumlah orang juga.”

“Anak-anak ke mana, Cek?”

“Dua-duanya di Australia. Pada kerja kantoran. Sekali-kalinya datang kalau Sin Cia atau Natalan. Tahun ini datangnya Natalan.”

“Lalu, yang jualan nasi campur siapa?”

“Kalau lu mau, buat lu, deh,” katanya sambil terbahak-bahak. Tawanya yang spontan tak bisa saya elakkan. Sayapun ikut tertawa dibuatnya.

“Mereka bilang ke gua, ‘Pi, Papi enggak mau istirahat aja? Puluhan tahun Papi bikin nasi campur, enggak bosan, Pi?’ Tapi gua bilang, seumur hidup gua, ya, di dapur. Dari bocah dulu sampai bangkotan, di dapur. Aneh, ya, tapi kalau istirahat, rasanya capek. Punggung sakit.”

Sang Encek terbatuk-batuk. Ia raih cuping gelas minum besar berisi air keruh kecoklatan, yang bisa dengan mudah diduga adalah sari lohankuo.

“Di sini, biar sempoyongan, biar pusing-pusing, ketemu orang gua senang, kan. Kalau di rumah bengong, kayak ayam tahu-tahu lewat, siapa yang tulungin?”

Satu keluarga dengan dua orang anak, laki-laki dan perempuan segera memesan tempat. Seperti keluarga Engkong dulu, tampak betul mereka menyantap nasi campur sepulang gereja. Mendekati waktu makan siang, setelah menyelesaikan pembayaran, saya menguluk pamit pada Sang Encek—dia yang membunuh waktu dan kebosanan di gerai nasi campur yang tak pernah menipu, sebab kenikmatannya selalu jujur. (*)

Editor: Nuran Wibisono

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id