tirto.id - Satria Mahardikha masih mengingat jelas aroma menyengat dan rasa pedih di matanya efek tembakan gas air mata. Tahun lalu, Kamis (22/8/2024), area kompleks Gedung DPR-MPR RI di Senayan, Jakarta, disesaki ribuan demonstran. Satria, yang saat itu masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta, turut menjadi peserta unjuk rasa aksi bertajuk Kawal Putusan MK dan penolakan revisi UU Pilkada. Unjuk rasa, yang dilakukan untuk menolak suburnya politik dinasti tersebut, berakhir kaos.

Aksi unjuk rasa bertambah ricuh ketika hari beranjak gelap dan aparat keamanan gabungan memaksa demonstran membubarkan diri. Satria menuturkan, pada sore hari, peserta aksi berhasil merobohkan salah satu sisi dinding pagar gedung DPR. Namun, ketika massa aksi berhamburan ke area dalam kompleks DPR-MPR, aparat mengejar dan memukuli mereka menggunakan kayu rotan.

“Saya sempat kena piting polisi yang pakai tameng saat nyoba masuk, ada kawan juga yang jatuh terus digebukin pakai rotan sama lebih dari tiga aparat,” kata Satria mengingat kembali momen tersebut ketika ditemui Tirto di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Menurut Satria, tindakan brutalitas aparat semakin menjadi-jadi ketika hari semakin malam. Ia dan beberapa temannya sempat terkena sepakan polisi yang mengepung demonstran menggunakan motor trail. Gas air mata berkali-kali dilontarkan aparat ke arah massa aksi yang berkukuh bertahan di depan gedung DPR-MPR.

Satria mengalami sesak ketika gas air mata jatuh di dekat tempatnya berdiri. Ia beruntung di malam yang berubah menjadi aksi penangkapan dan tindakan represif terhadap massa aksi itu, berhasil meloloskan diri dan pulang ke rumah. Sejumlah rekannya diamankan ke kantor polisi dan baru bisa keluar setelah menginap semalam tanpa pendamping hukum.

“Kalau baca berita yang ditangkap dan susah diakses LBH [Lembaga Bantuan Hukum] itu ada beberapa kawan saya, itu memang kita mau akses kawan-kawan dipersulit sama mereka [polisi],” ucap Satria.

Peristiwa kelam itu terjadi tahun lalu, tetapi dejavu seakan dirasakan Satria. Pria asal Depok, berusia 24 tahun itu kembali protes ke jalan untuk menolak revisi UU TNI. Kali ini, Satria ada di barisan masyarakat sipil yang meminta agar perombakan UU TNI itu dicabut karena akan berpotensi memperkuat pengaruh militer di kehidupan sipil.

Meski sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta, Satria tetap menyempatkan diri turun ke jalan untuk menyuarakan hak-hak masyarakat sipil. Sayangnya, katanya, respon dari pemerintah dan aparat keamanan belum juga berubah, dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat sipil. Penanganan aksi unjuk rasa masih dianggap brutal dan diwarnai penahanan warga sipil.

Ketika Satria mengikuti unjuk rasa penolakan revisi UU TNI di DPR-MPR, awal Maret 2025 lalu, kepolisian melayangkan pentungan dan perisai dalam membubarkan aksi. Gas air mata sampai pukulan digunakan aparat ketika memaksa massa meninggalkan area unjuk rasa. Ia bahkan membantu seorang mahasiswa yang kepalanya berdarah terkena lemparan batu.

Satria menilai, kejadian tersebut menunjukan tidak terjadi perubahan yang signifikan antara pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dengan dua periode era Joko Widodo. Aksi kebebasan berekspresi warga terus diladeni negara dengan tindakan represif aparat. Hal ini membuatnya pesimistis akan masa depan demokrasi di Indonesia.

“Ya nggak ada beda lah, dulu juga begitu, sekarang ya sama juga kan? Ini kayak nerusin aja warga protes nggak didengar dan seenaknya, mungkin [sekarang] lebih parah,” ucap dia.

Perasaan serupa turut membayangi Riyan, wartawan media daring di Jakarta, yang saban tahun meliput aksi unjuk rasa warga terhadap pemerintah. Ia menilai, aksi tindakan represif aparat terhadap warga yang berunjuk rasa memang terasa mengalami stagnasi. Pada 2019 silam, Riyan masih terkenang kengerian tindakan aparat menghalau ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa menolak revisi UU KPK.

Saat itu, kata dia, beberapa rekannya sesama jurnalis bahkan ikut mengalami tindakan yang berujung pada dugaan pengekangan kebebasan pers. Ia sempat menolong beberapa orang demonstran yang keletihan dan terkapar imbas dihujani gas air mata oleh aparat keamanan. Menurutnya, unjuk rasa revisi UU KPK adalah pengalaman pertamanya meliput demonstrasi yang paling kacau di era Jokowi.

“Sayangnya pas aksi-aksi di tahun berikutnya, kejadian begitu terulang terus, ini yang miris,” kata Riyan kepada wartawan Tirto, Rabu (11/4/2025).

Riyan menilai, bergantinya rezim pemerintahan belum terlihat membawa harapan baru pada perbaikan kualitas demokrasi Indonesia. Tindakan represif dan ancaman terus terjadi ketika pemerintah merespons warga yang menyampaikan pendapat dan mengkritik kebijakan. Tak mengherankan, menurut Riyan, muncul anggapan ‘Indonesia Gelap’ di awal kepemimpinan Prabowo.

Pasalnya, tindak-tanduk Pemerintah masih belum berubah dan semakin menjadi-jadi. Riyan menilai revisi UU TNI yang sudah disahkan DPR dan rencana revisi UU Polri akan menjadi penentu corak pemerintahan Prabowo ke depan. Jika keduanya berhasil digolkan, ia menilai sudah saatnya warga tak berharap banyak akan perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.

“[Revisi] UU TNI sudah, ini yang ngebuat dwifungsi itu dikhawatirkan kembali, sekarang lagi proses RUU Polri, bikin polisi bisa menyadap dengan kewenangan super, habis sudah ini kembali lagi [demokrasi] ke titik nol,” ujar Riyan.

Tren Menurun Indeks Demokrasi Indonesia

Kualitas demokrasi di Indonesia memang terus mengalami penurunan. Mengacu Laporan Democracy Index 2024 yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia masih di posisi kategori demokrasi cacat (flawed democracy).

Berdasar laporan tersebut secara agregat, indeks demokrasi Indonesia mencatatkan skor 6,44 (skala 0-10) pada tahun 2024. Torehan skor tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-59 dari 167 negara yang masuk pantauan EIU.

Laporan EIU juga menyebut Indonesia turun rankingpada tahun 2024dibandingkan tahun 2023, ketika Indonesia menempati peringkat 56 dengan skor 6,53.

Di satu dekade terakhir, Indonesia memang cenderung alami penurunan indeks demokrasi. Pada 2015, Indonesia mencatat skor tertinggi dengan indeks demokrasi 7,03. Namun dari situ, trennya terus menurun hingga titik terendahnya pada tahun 2020, dengan skor 6,3.

Setelah skornya sempat naik pada tahun 2021, dalam tiga tahun terakhir, indeks demokrasi Indonesia tetap tak mengalami perbaikan. Bahkan skor pada tahun 2024 lebih mendekati titik terendah pada tahun 2020.

EIU memakai lima kategori dalam pengukuran indeks demokrasi. Pertama, proses pemilihan umum (pemilu) dan pluralisme; kedua, berfungsinya pemerintahan; ketiga, partisipasi politik; keempat, budaya politik; dan kelima, kebebasan sipil. Rata-rata skor kelimanya kemudian menjadi skor indeks demokrasi.

Skor Indonesia tercatat jeblok pada dua kategori yang disebutkan terakhir. Untuk kultur politik, skor Indonesia cuma 5,00 pada laporan 2024. Sedangkan kebebasan sipil, sedikit lebih baik dengan skor 5,29. Kategori berfungsinya pemerintahan, Indonesia mencatat skor 6,79. Untuk partisipasi politik, Indonesia mencatatkan skor 7,22 dan untuk proses pemilu dan pluralisme skornya 7,92.

EIU juga membuat kategori berdasar skor agregat indeks demokrasi. Skor di atas 8 masuk kategori demokrasi penuh. Skor antara 6-8 masuk kategori demokrasi cacat, lalu antara 4-6 masuk kategori rezim hibrida, dan lebih kecil dari 4 masuk kategori rezim otoriter.

Namun, Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami tren skor indeks demokrasi yang menurun. Laporan EIU 2024 menyebut, penurunan indeks demokrasi terjadi secara menyeluruh di berbagai belahan dunia. Hanya di wilayah Eropa Barat rata-rata indeks demokrasi naik, itu pun hanya 0,01 poin.

Melihat skala regional, di Asia Tenggara tidak ada negara yang masuk kategori demokrasi penuh. Indonesia berada di bawah Malaysia (skor 7,11), Timor Leste (7,03), dan Filipina (6,63). Sementara Thailand (6,27) dan Singapura (6,18) berada di bawah Indonesia. Kesemuanya ikut masuk kategori demokrasi cacat.

Negara tetangga lainnya, Kamboja (2,94), Vietnam (2,62), Laos (1,71), dan Myanmar (0,96) bahkan sudah termasuk dalam kategori rezim otoriter.

Laporan EIU secara khusus menyoroti permasalahan politik dinasti di sejumlah wilayah Asia Tenggara. "Tren ini khususnya terlihat di Thailand, Indonesia, dan Filipina. Ini dapat merusak proses pemilihan umum dan pluralisme politik jika hal itu mengakar," begitu tulis salah satu poin pembahasan laporan.

Politik dinasti cenderung menurunkan kualitas tata kelola demokrasi, umumnya praktik ini terlibat dalam upaya menguntungkan kepentingan kelompok tertentu dan cenderung abai terhadap kepentingan publik.

Laporan EIU menyoroti pengangkatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia, yang dimungkinkan setelah utak-atik putusan Mahkamah Konstitusi. "Perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi di Indonesia juga telah merusak independensi peradilan," tulis laporan tersebut.

Kebebasan Warga dan Pers Kian Memburuk

Skor menurun dari indeks demokrasi Indonesia juga tercatat dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Lembaga tersebut membuat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mencatat skor dari setiap provinsi. Agregat provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini kemudian diakumulasi menjadi skor nasional.

Skor Indonesia pada tahun 2023 (teranyar yang tersedia), sebesar 79,51, dari skala 1-100. Angka ini menurun dibanding tahun 2022 yang mencapai 80,41. Adapun BPS menggunakan tiga aspek dalam pengukuran IDI, yakni aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.

Penurunan skor IDI dari BPS terlihat paling mencolok di aspek kebebasan. Aspek kapasitas lembaga demokrasi juga menurun meski tidak sebesar aspek kebebasan. Hanya aspek kesetaraan yang menunjukkan skor meningkat.

Dari dua indeks demokrasi yang ada, terlihat kalau unsur kebebasan punya kecenderungan skor yang rendah. Hal ini bisa menjadi salah satu alasan pendorong utama rendahnya demokrasi di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan parameter lain yang serupa, indeks hak asasi manusia (HAM) dari Setara Institute bisa turut disimak. Meski tidak menilai demokrasi secara utuh, indeks ini mengukur kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai salah satu komponennya.

Dalam laporan Indeks HAM Tahun 2024, kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi indikator dengan skor terendah, 1,1 (penilaian skala likert 1-7). Berdasar laporan Setara Institute, ini adalah skor terendah sepanjang Indeks HAM mereka buat.

"Kekerasan terhadap terhadap jurnalis, kriminalisasi berbasis UU ITE, represifitas atas penyampaian pendapat, pembubaran diskusi publik, pengkerdilan terhadap kebebasan akademik, hingga kekerasan berbasis orientasi, identitas, dan ekspresi gender merupakan rentetan peristiwa yang menjadikan rendahnya skor pada indikator kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat,” tulis laporan tersebut.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menilai Indonesia sulit keluar dari negara kategori demokrasi cacat karena demokrasi yang dijalankan hanya terkesan prosedural. Ia melihat bahwa demokrasi prosedural itu memberikan ruang yang sangat besar bagi potensi terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan (abuse of power). Hal ini membuat demokrasi tampak hanya secara kelembagaan tetapi sebenarnya jauh dari nilai-nilai demokrasi.

Pemerintah perlu memberikan ruang kepada publik melakukan mekanisme kontrol terlepas dari keberadaan kelembagaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mekanisme checks and balances atau kontrol antarkelembagaan penyelenggara negara saat ini tidak terjadi. Ini terjadi karena konsolidasi kekuasaan sudah tersebar, tak hanya di lembaga eksekutif.

Halili merasakan penyempitan ruang kebebasan sipil dan upaya mengikis kebebasan pers. Ini terlihat dari gencarnya tindakan represif terhadap demonstran dan upaya teror kepada insan pers yang mengkritisi pemerintah. Ketika aspek kebebasan pers dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi atau kebebasan sipil secara umum memburuk, maka menandakan bahwa demokrasi kita sedang berada dalam situasi yang buruk.

“Kebebasan sipil secara umum kalau kita merujuk pada indeks HAM yang diproduksi oleh Setara, indeks hak asasi manusia tahun 2024 kualitasnya memang paling buruk dalam soal hak sipil politik,” ucap Halili kepada wartawan Tirto, Kamis (10/4/2025).

Deputi Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi, menyebut kalau penurunan kebebasan berpendapat atau berekspresi bisa menjadi tolok ukur langsung masyarakat kalau demokrasi melemah.

“Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dan berekspresi warga menjadi elemen yang paling terlihat direpresi oleh penguasa. Apalagi jika sudah bersinggungan dengan kepentingan penguasa, maka dalam banyak kasus akan mendapatkan intimidasi sampai kriminalisasi,” terangnya kepada Tirto, Kamis (10/4/2025).

Dia juga menyebut kalau adanya konsolidasi kekuasaan yang mengekang kebebasan sipil sebagai ciri khas negara dengan demokrasi yang lumpuh. Potensi menuju arah otoriter juga terlihat pada model demokrasi yang belum sempurna itu. “Setidaknya praktik kesewenang-wenangan sampai cenderung penggunaan pendekatan kekerasan kepada aktivitas kritis warga mulai terjadi,” tuturnya.

Di sisi lain, analis sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Musfi Romdoni, menilai negara dengan demokrasi cacat memiliki ciri khas pada pemilu yang sifatnya masih prosedural semata. Memang pemilunya terlaksana, namun partisipasi publik, kontrol media massa, dan fungsi pemerintahan berjalan secara tidak demokratis.

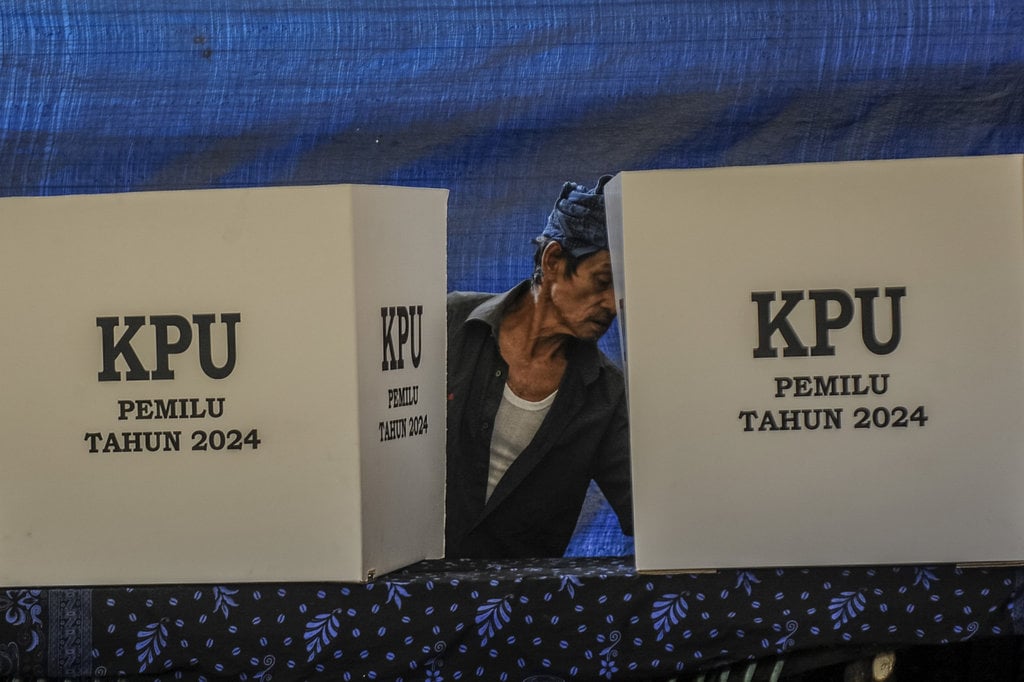

Dalam laporan EIU, faktor tersebut sangat menyoroti terkait penurunan indeks demokrasi di Indonesia. Pemilu serentak 2024 berjalan baik di atas kertas, namun terdapat berbagai persoalan yang membuatnya seperti pemilu prosedural.

Di pilpres misalnya, ada isu batas usia pencalonan yang berubah menjelang pandaftaran. Di pileg ada caleg terpilih yang justru terkena PAW untuk meloloskan keluarga petinggi partai.

“Di pilkada terjadi kenaikan angka golput yang begitu tinggi, yang mana itu menandakan rendahnya partisipasi publik,” ungkap Musfi kepada wartawan Tirto, Rabu (9/4/2025).

Jika bicara penyebab, kata dia, akar persoalan itu adalah lembaga resmi demokrasi, misal partai politik. Di Indonesia, ia menilai parpol masih berjalan begitu feodal dan bekerja laiknya korporasi keluarga. Karena rentan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di antara anggota parpol, pemilu yang menjadi turunannya tentu menjadi akrab dengan praktik serupa.

Di Indonesia, partai politik menjadi lembaga politik paling berkuasa. Sudah menjadi rahasia umum kalau jabatan strategis pemerintahan harus mendapatkan dukungan partai politik.

“Ini kan menunjukkan kalau partai menjadi hulu dan hilir masalah demokrasi di Indonesia,” terang Musfi.

Musfi memandang sejauh ini tidak ada perbaikan soal demokrasi prosedural, bahkan parpol seolah semakin berkuasa di bawah jargon demokrasi. Ia memperkirakan tren ini berpotensi berlanjut di pemerintahan Presiden Prabowo. Sebab, kata dia, Prabowo bahkan sempat di forum terbuka mengatakan demokrasi itu berisik, tidak begitu menyukai media massa, dan menunjukkan kecenderungan dukungan terhadap pejabat berlatar militer.

“Misalnya pada pertanyaan Najwa Shihab soal minimnya transparansi pembentukan UU. Prabowo menjawab 'kan ada wakil rakyat'. Jawaban itu klise, dan justru masalahnya di sana. Transparansi tidak terjadi justru karena wakil rakyatnya tidak transparan,” ucap Musfi.

Tirto sudah berupaya meminta pandangan pihak istana mengenai proyeksi dan komitmen terhadap demokrasi di Indonesia lewat Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Namun pertanyaan wawancara Tirto belum ditanggapi oleh jajaran PCO. Kepala PCO, Hasan Nasbi, sempat menyatakan akan menyiapkan jawaban, namun ketika ditindaklanjuti ia tidak merespons lagi.

“Saya sedang persiapan ke parlemen Turki. Nanti di waktu istirahat saya tulis [jawabannya],” kata Hasan kepada wartawan Tirto, Kamis (10/4/2025).

Sementara itu, pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah, menilai, belum adanya upaya serius dari pemerintahan Prabowo dalam memperbaiki kualitas demokrasi. Tindakan represif aparat dalam menghadapi gelombang protes revisi UU TNI, teror kepada media massa, hingga sikap skeptis Prabowo terhadap protes masyarakat sipil, menjadi tanda bahwa kualitas demokrasi masih akan berpotensi menurun.

“Karena memang tidak ada upaya serius dari pemerintahan atau kekuasaan Prabowo untuk merawat demokratisasi itu. Bahkan pada level elit sekalipun ada upaya untuk memonopoli kekuasaan dengan menyandera parlamen,” tukas Herdiansyah kepada wartawan Tirto, Rabu (9/4/2025).

Editor: Farida Susanty

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id