tirto.id - Kondisi perekonomian Korea Selatan tahun 1960-an tidak lebih baik dari Indonesia tahun 1950-an. Negara penghasil gingseng ini masih menjadi salah satu negara pertanian termiskin di dunia. Masyarakat Seoul kala itu bahkan harus bertahan di bawah standar hidup layak yang tidak jauh berbeda dibandingkan Pyongyang, ibukota Korea Utara, saat ini.

Perekonomian Korsel menjadi lebih baik seiring revolusi di bidang industri yang bermula pada 1961. Untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan teknologi, pemerintah setempat memanfaatkan dana pampasan perang dari pemerintah Jepang yang diakumulasikan dengan dana bantuan asing yang diberikan Amerika Serikat sepanjang tahun 1970-an.

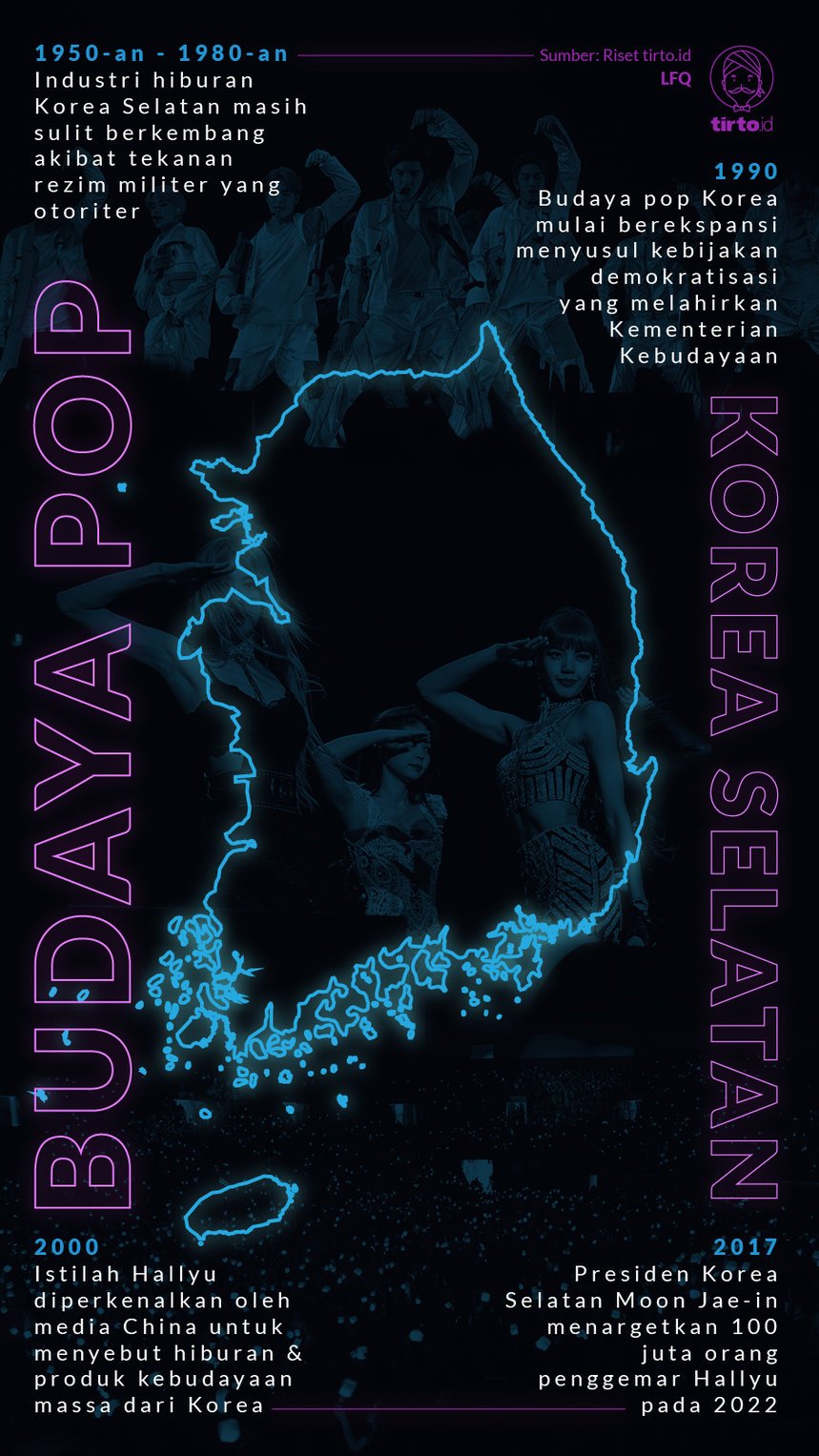

Sebagai negara yang baru beranjak ke sektor industri, Korsel cukup tertinggal di bidang industri hiburan kala itu. Sebelum tahun 1990-an, budaya pop setempat sangat jauh dari kesan keren, bahkan cenderung kumuh dan penuh produk imitasi. Kondisinya tentu kontras dengan saat ini, di mana masyarakat dunia seolah sudah sepakat menjadikan Korsel sebagai kiblat budaya pop kekinian.

Diplomasi Ekonomi dan Kebudayaan

Kedigdayaan budaya pop Korsel tidak dicapai dalam waktu semalam. Semua bermula dari ambisi nasional warisan rezim militer Park Chung-hee di tahun 1961 yang otokratis, represif, tetapi berkomitmen dalam mengejar pembangunan ekonomi. Rezim Park barangkali adalah cerminan dari pemerintahan Orde Baru dalam mengatur ekonomi dan budaya.

Kolonialisme Jepang yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade (1910-1945) membuat Korsel menjadi tertutup pada pengaruh budaya asing, khususnya Jepang. Sentimen anti-Jepang yang berlebihan ini dimanfaatkan oleh pemerintahan militer untuk memacu pembangunan dalam negeri dengan mempersulit investor asing dan segala produk kebudayaan yang berasal dari Nippon. Media-media lokal juga turut menyebut mereka sebagai penjajah ekonomi.

Peneliti dari Universitas Keio di Jepang, Milim Kim, berpendapat kondisi itu lambat laun menambah kemesraan antara Korsel dengan Amerika Serikat di bidang teknologi dan budaya. Ia menuliskan dalam “The Role of the Goverment in Cultural Industry: Some Observation from Korean Experience” bahwa pengaruh budaya Amerika mencapai titik puncak pada tahun 1963. Ketika itu, Korsel di bawah pemerintahan Park baru mulai memproduksi film dan drama televisi lokal.

Argumen Kim yang diterbitkan di jurnal Keoi Communication Review No.33 (2011) itu diikuti dengan temuan yang menyebut rezim diktator Park dengan leluasa mengatur produksi konten siaran yang disesuaikan dengan kebutuhan politik. Di saat bersamaan, tekanan ini dinilai berhasil meningkatkan kompetisi di bidang teknologi.

Pemerintah lantas menggunakan banyak bantuan chaebol (konglomerat) untuk mengejar tujuan ekonominya, seperti meningkatkan ekspor. Ketika rezim otoriter runtuh dan Korsel mulai menyaksikan demokrasi pada 1980-an, kapitalisme terpimpin warisan Park yang dibawa oleh chaebol terus berlangsung dengan sendirinya.

Jurnalis Korsel-Amerika, Euny Hong, mencatat, berkat hal itu Korea Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat tajam sepanjang periode 1980-an hingga awal 1990-an.

“Perekonomian Korea Selatan adalah sebuah paradoks: sangat kapitalis, tetapi pada waktu yang sama, dalam beberapa hal juga merupakan ekonomi komando,” tulis Hong dalam kata pengantarnya di Korean Cool: Strategi Inovatif di Balik Ledakan Budaya Pop Korea (2016: hlm. xviii).

Hong juga menggarisbawahi ledakan diplomasi kebudayaan yang terjadi kemudian erat kaitannya dengan ketakutan pemerintah pada gerak-gerik Korea Utara. Kondisi ini dikombinasikan dengan kemarahan kolektif dan kompetisi dengan Jepang yang semakin kuat pengaruh ekonominya di Asia Timur.

Krisis Ekonomi yang Meledakan K-Pop

Pada 1990, Korsel membentuk Kementerian Kebudayaan dengan tugas mengkampanyekan 10 simbol kultural sebagai identitas nasional. Julia Valieva dalam makalahnya “Divisi Industri Budaya Populer” (2018) mengidentifikasi sembilan di antaranya sebagai budaya tradisional. Sementara, poin terakhir memasukan budaya pop (musik, film, drama televisi, sastra) dari artis-artis dalam negeri sebagai bakal komoditas ekspor selanjutnya.

Korsel semakin gencar mengekspor produk budaya pop ke China sejak tahun 1992. Sebagai dampak hubungan diplomatik keduanya yang semakin erat, pengaruh budaya pop Korsel di China mencapai puncak pada 1997 ketika sebuah siaran bertajuk Seoul Music Agency menjadi kegemaran anak-anak muda Beijing. Bermula dari sini, media-media China mulai menggunakan istilah Hallyu untuk menyebut hiburan dan produk kebudayaan massa dari Korsel.

Ambisi membuat budaya populer Korsel mendunia, termasuk musik-musiknya yang berjulukan K-Pop, bukan sekadar keberanian yang muncul tiba-tiba. Menurut Euny Hong, ledakan K-Pop sejatinya muncul dari rasa malu. Krisis ekonomi Asia yang terjadi pada 1997-1998 telah meruntuhan semua hasil keajaiban ekonomi Korsel yang sudah berjalan selama lebih dari 50 tahun.

Pada Desember 1997, pemerintah Korsel mendapat pinjaman 57 miliar dolar AS dari Dana Moneter Internasional untuk membantu mengentaskan krisis nasional. Seperti dicatat Hong dalam bukunya, hari saat pemerintah Korea mengajukan permohonan pinjaman itu dikenal sebagai Hari Memalukan Nasional.

Bagi masyarakat Korsel yang belum lama lepas dari kemiskinan, mengajukan utang adalah jalan keluar paling buruk. Mereka tidak ingin mengingat kondisi di tahun 1950-an yang sepenuhnya bergantung pada bantuan internasional. Pada akhirnya, pemerintah pun hanya menggunakan sepertiga dari keseluruhan dana yang diterima.

Menurut Hong, keyakinan tersebut agaknya lahir dari kepercayaan masyarakat Korsel yang yakin bahwa memerangi kemiskinan sepatutnya dilakukan secara nasional. Tetapi, di saat bersamaan, kondisi ini juga menjadi kelemahan paling fatal. Pasalnya, sistem ekonomi warisan Park Chung-hee yang berdiri di atas pundak para chaebol sewaktu-waktu dapat lumpuh saat krisis yang sama terulang kembali.

Pada 1998, Presiden Kim Dae-jung memutuskan Korsel harus keluar dari lingkaran yang kurang menguntungkan itu. Ia mencurahkan perhatiannya kepada pembangunan teknologi demi meningkatkan kualitas ekspor budaya populer. Rencana ini lahir menyusul pendapat yang menyebut bahwa sudah saatnya Korsel mulai meniru cara AS menarik perhatian dunia melalui Hollywood.

“Kim kagum dengan keuntungan yang dihasilkan Amerika Serikat dari film dan Britania Raya dari konser musik. Ia memutuskan untuk menggunakan kedua negara itu sebagai patokan dalam menciptakan industri budaya populer Korea,” tulis Hong.

Rencana yang sama sudah pernah dirumuskan pada 1994, namun butuh waktu lama untuk lepas landas. Yoon Min-sik dalam tulisan “Hallyu’s future; limitations and sustainability” yang terbit di The Korean Herald menyebut bahwa satu tahun setelah film besutan sutradara Steven Spielberg yang berjudul Jurassic Park dirilis, komite penasihat presiden di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat laporan tentang komparasi pendapatan film tersebut dengan penjualan mobil Hyundai.

Hasilnya benar-benar mengejutkan semua orang.

“Film itu menghasilkan sekitar $850 juta dalam satu tahun, kira-kira setara dengan keuntungan yang diperoleh dengan menjual 1,5 juta buah mobil,” tulisnya.

Memasuki milenium baru, ambisi Korsel meniupkan gelombang demam Korea ke penjuru Asia tercapai berkat pembangunan ekonomi berbasis teknologi yang terus ditingkatkan selepas krisis ekonomi. Menyambung kesuksesan ini, pada 23 Maret 2013, Presiden Park Geun-hye mendirikan Divisi Industri Budaya Populer di bawah Kementerian Kebudayaan dengan tugas melakukan koordinasi dan mendorong riset budaya mutakhir untuk tujuan ekspor.

Sampai awal tahun 2019, penggemar Korea diperkirakan sudah mencapai hampir 90 juta orang di seluruh dunia, demikian dilaporkan CNN Indonesia. Angka ini hanya kurang 10 juta saja dari target lima tahun yang dirancang oleh Presiden Moon Jae-in saat dirinya baru saja dilantik pada 2017 lalu.

Editor: Eddward S Kennedy

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id