tirto.id - Nyaris selama sepuluh tahun terakhir media televisi di Indonesia menikmati kemewahan kue iklan di atas 70 persen. Merujuk riset Nielsen Indonesia, total belanja iklan di TV dan media cetak sepanjang 2016 mencapai Rp134,8 triliun, atau naik 14 persen dari tahun sebelumnya. Dari angka itu, perolehan iklan di televisi mengambil 77 persennya alias Rp103,8 triliun.

Sementara media cetak hanya mendapatkan sisanya, dengan rincian: koran sebesar Rp29,4 triliun atau 22 persen, dan majalah sebesar Rp1,6 triliun atau hanya 1 persen. Riset Nielsen ini memantau iklan pada 15 stasiun televisi nasional, 99 surat kabar, serta 123 majalah dan tabloid. Belanja iklan ini sedikit menurun seiring penurunan jumlah media yang beroperasi, menurut Hellen Katherina, direktur eksekutif Nielsen Indonesia.

Lalu, bagaimana pada 2017?

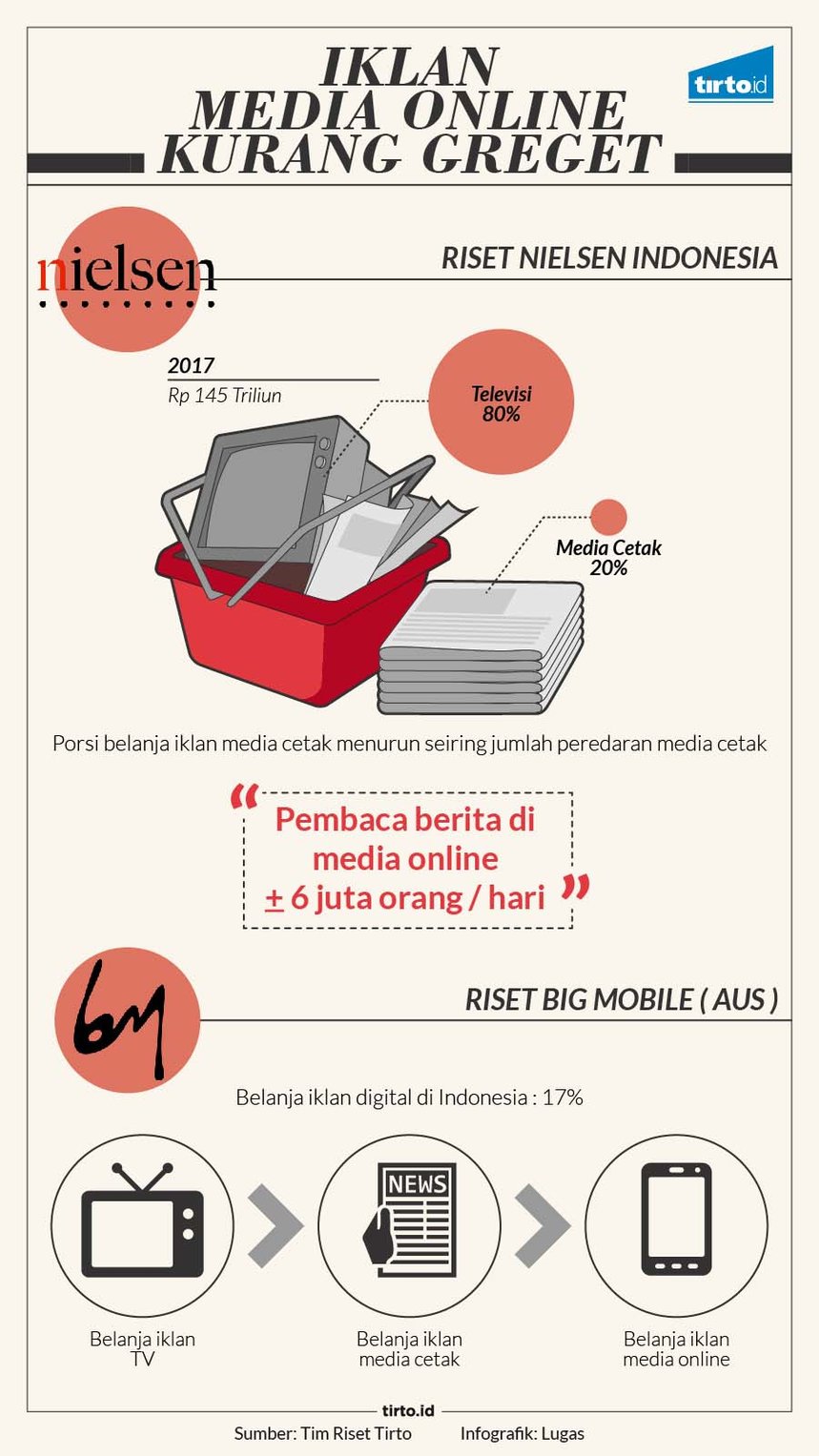

Riset terbaru Nielsen yang dirilis pada 1 Februari lalu mencatat total belanja iklan tahun 2017 meningkat 8 persen dari tahun 2016, dengan nilai Rp145 triliun. Sebanyak 80 persen atau sekitar Rp116 triliun dari porsi belanja iklan itu masih didominasi media teve, dengan persentase pertumbuhan yang melambat jadi 12 persen saja. Porsi belanja iklan di media cetak ikut turun. Alasannya serupa: semakin berkurang media cetak yang beroperasi.

Meski masih tumbuh, riset Nielsen mengungkap pertumbuhan nilai ini lebih didorong kenaikan harga kotor rate iklan pada masing-masing media. Padahal jumlah media yang mereka pantau hampir mirip dari tahun lalu. Namun, angka belanja ini pun bisa jadi mengindikasikan bahwa meski harga iklan naik, sebagian pengiklan masih setia memasang pariwara pada kedua medium tersebut.

Kenyataan ini diakui sendiri para narasumber saya dari media cetak "nasional." Riyadi Suparno, salah satu dewan direksi The Jakarta Post, menyebut pendapatan harian berbahasa Inggris paling panjang umur di Indonesia itu sekitar 75 persennya masih dari produk koran mereka.

“Kalau dari online paling cuma 15 persen,” kata Riyadi.

Tempo Media Group, perusahaan terbuka yang berkembang dari mendirikan Tempo pada 1971, juga termasuk yang masih mampu mempertahankan majalah mingguannya. Meski punya 11 anak usaha lain, Direktur Pengembangan Bisnis Tempo.co, Y. Tomi Aryanto berkata bahwa pemasukan dari bisnis media cetak masih jadi pendapatan paling besar. “Di atas 50 persen,” ungkapnya.

Hal serupa diamini Bisnis Indonesia—koran dengan harga eceran dan berlangganan paling mahal se-Indonesia. Pemimpin Redaksi Hery Trianto menyebut pendapatan utama medianya masih diperoleh dari koran, sekitar 65 persen dari seluruh pendapatan tahunan.

Pendapatan Iklan Media Online Masih Kecil

Meski punya pendapatan yang masih dominan, fenomena senjakala media cetak jelas terlihat.

Dari penelusuran redaksi Tirto tahun lalu, pertumbuhan oplah koran—jenis media cetak yang paling banyak dikonsumsi—terus melambat, bahkan menurun. Hal ini yang bikin banyak media tutup. Alasan lain, karena mereka terlambat berinovasi di platform digital alias ke media online karena arus disrupsi media.

Tahun lalu, menurut riset terbaru Nielsen tentang profil pembaca Indonesia pada Desember 2017: media online punya lebih banyak pembaca. Sekitar 6 juta orang membaca berita setiap hari lewat media online, hanya 4,5 juta orang yang membaca berita media cetak. Hanya 1,1 juta yang membaca keduanya.

Namun, ternyata, perpindahan pembaca ke media online tak menjamin pendapatan kue iklan juga jadi tambang emas. Dalam riset tersebut, Nielsen memang tak mendata jumlah belanja iklan di media online, tapi sejumlah riset menyebut belanja iklan digital di Indonesia memang terus tumbuh, tapi tidak signifikan.

Big Mobile, perusahaan periklanan asal Australia, menyebut kue iklan digital di Indonesia cuma 17 persen dari total keseluruhan belanja iklan, atau sebesar 2,8 juta dolar AS, tahun lalu. Data Statista juga mengamini pertumbuhan iklan digital tersebut. Diprediksi segmen terbesarnya adalah “search engine advertising dan sosial media” yang angkanya sampai 888 juta dolar AS selama 2018. Artinya, didominasi dua perusahaan raksasa: Facebook dan Google; bukan media online.

“Ini yang jadi masalah,” kata Riyadi Suparno dari Jakarta Post. “Sudah iklan digital ini kecil, medianya juga banyak, jadi harus bagi-bagi. Larinya (iklan digital), kan, ke Facebook dan Google semua. Susah berharap banyak (dari iklan digital).”

Angka yang didapatkan media online memang sangat kecil dibandingkan yang diperoleh televisi atau media cetak. Meski ada banyak orang yang bilang bahwa masa depan ada di internet, belum ada riset yang kredibel dan terbuka untuk pasar Indonesia tentang berapa kue yang didapatkan media-media online.

Bentuknya hanya perkiraan: media daring Bisnis Indonesia cuma menyumbang kecil. “Sekitar 35 persenlah, masuk ke non-cetak, ya,” kata Trianto, pemred Bisnis. Bisnis non-cetak itu termasuk 14 anak usaha yang dimiliki Bisnis Indonesia.

Para sumber dari kalangan media yang punya pengaruh dalam langkah bisnis perusahaannya sepakat bahwa iklan digital yang diperoleh media online mereka masih minim.

“Padahal biaya produksi online ini juga tidak murah, perlu SDM (sumber daya manusia) yang banyak juga kalau mau maksimal,” kata Riyadi.

Bukan cuma dibagi dengan dua raksasa macam Facebook dan Google, media-media online juga harus bersaing dengan influencer di media sosial untuk merebut kue iklan itu.

Ekosistem itu yang membuat bisnis media baru susah berkembang apalagi bertahan, tulis Ross Tapsell, peneliti media Indonesia asal Australia dalam Media Power in Indonesia (2017). Menurutnya, sokongan bentuk bisnis yang stabil masih jadi masalah besar bagi pelaku bisnis media, apalagi jika tidak tergolong ke dalam konglomerasi media di Indonesia.

“Banyak media cetak di Indonesia terpaksa menjual (medianya) kepada konglomerat digital. Beberapa contoh awal termasuk Suara Pembaruan (Riady Group) dan Surabaya Pos (Bakrie Group). Banyak koran independen di daerah juga dijual. Beberapa lain terpaksa tutup, misalnya, salah satu harian tertua Sinar Harapan yang basisnya di Jakarta, didirikan pada 1961,” tulis Tapsell, dosen Australian National University.

Konglomerat media yang dimaksud Tapsell adalah delapan perusahaan media yang bukan cuma berhasil melanggengkan bisnisnya, melainkan juga berkembang sebagai konglomerat digital.

Disebut demikian karena mereka tak cuma punya koran, tapi juga stasiun televisi, radio, media online, dan bahkan infrastruktur sendiri seperti satelit. Infrastruktur ini yang menurut Tapsell akan memberikan kuasa kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk memengaruhi media-media kecil yang modalnya kalah saing.

Delapan perusahaan ini adalah CT Corp milik Chairul Tanjung; Global Mediacom milik Hary Tanoesoedibjo; EMTEK milik Eddy Kusnadi Sariaatmadja; Visi Media Asia milik Bakrie Group; Media Group milik Surya Paloh; Berita satu Media Holding milik Keluarga Riady; Jawa Pos milik Dahlan Iskan; dan Kompas Gramedia milik Jakoeb Oetama.

Jurus Bertahan lewat Bisnis Non-Media

Tak cuma mengembangkan bisnis medianya, delapan konglomerat media tersebut mengembangkan bentuk bisnis lain, yang akhirnya saling menyokong satu sama lain. Misalnya koran terbesar di Indonesia, Kompas. Di dalam naungan Kompas Gramedia Group, perusahaan yang beralamat di Palmerah ini sudah lebih dulu mengembangkan Gramedia, penerbitan buku dan toko buku yang mendominasi pasar Indonesia.

Ia juga punya beberapa anak perusahaan atau bisnis unit lain di luar media, toko buku, dan percetakan, misalnya: hotel, lembaga pendidikan, bentara budaya, penyelenggara acara, stasiun televisi, hingga universitas.

Jauh sebelum ada perubahan tabiat pembaca yang meninggalkan media cetak menuju media online, mereka yang termasuk dalam konglomerasi media ini memang sudah punya bentuk bisnis yang stabil. Hal ini yang menurut Tapsell jadi salah satu faktor sejumlah media cetak besar tetap bisa berdiri setelah terpaan gelombang internet.

Beberapa media nasional lain yang tak terkait garis lurus konglomerasi media juga punya strategi serupa.

Misalnya, The Jakarta Post. Selain koran yang disirkulasikan, satu-satunya harian Indonesia berbahasa Inggris yang selamat dari krisis keuangan 1997 ini punya usaha pelatihan menulis dan penerjemahan bahasa Inggris. Target mereka adalah korporasi besar. Meski masih menyumbang sekitar 10 persen dari pendapatan tahunan, Riyadi Suparno optimistis bisnis tersebut akan terus dijalankan The Jakarta Post.

Bisnis Indonesia pun demikian. Meski punya basis pelanggan yang kuat berkat segmentasi pembaca yang spesifik (sekitar 97 persen dari total sirkulasi), ia juga punya anak-anak perusahaan yang di antaranya bergerak di sektor penyelenggara acara, percetakan, dan learning center.

Dari sebelas unit usaha yang dimiliki PT Tempo Inti Media Tbk, perusahaan yang menaungi majalah Tempo, media bukan satu-satunya bisnis mereka. Ada juga percetakan, properti, lembaga pelatihan, penyelenggara acara, dan penerbitan.

Meski masih ditopang dari pendapatan produk cetak, baik Riyadi, Tomi Aryanto dari Tempo, dan Hery Trianto dari Bisnis Indonesia punya pendapat senada bahwa pengembangan bisnis ke digital tak bisa ditampik.

Namun, Riyadi berkata masih bingung arah bisnis online yang ingin dikembangkan The Jakarta Post. “Bisa jadi satu-satunya cara ya join—kerja sama dengan konglomerasi tadi,” ungkapnya mengamini pernyataan Tapsell.

Ia bilang punya ketertarikan untuk mengembangkan bisnis sebagai modal ventura pada perusahaan-perusahaan digital rintisan (startup) yang tengah jadi tren.

“Tapi selain karena belum dapat (startup) yang punya ide menarik, kami juga mesti punya modal besar untuk invest,” tambah Riyadi.

Menurutnya, masih belum ada media Indonesia yang punya racikan pas untuk mengembangkan bisnis online-nya. Misalnya seperti The New York Times yang punya pendapatan besar dari pelanggan online (subscriber). “Orang di sini dikasih gratis, maka banyak yang baca. Coba dikasih harga sedikit … belumlah."

Ia menilai hal itu terjadi karena keterlambatan banyak media menyadari perubahan bisnis digital sehingga telat untuk beradaptasi.

The Jakarta Post sebenarnya mulai menerapkan sistem berlangganan untuk sejumlah artikel online—yang mereka sebut sebagai "konten premium." Hal ini relatif berhasil, menurut Riyadi, karena pemirsa koran lebih banyak datang dari luar Indonesia. Citra The Jakarta Post sebagai nyaris satu-satunya koran bahasa Inggris di Indonesia pun punya andil.

Beda cerita dengan Tempo. Meski terlalu lama fokus mengurus media cetak, kenaikan pelanggan yang melonjak hingga lebih 1.000 persen dari jumlah tahun lalu, demikian kata Tomi, membuat timnya optimistis atas masa depan bisnis online mereka. Sejauh ini Tempo.co memang belum menyumbang banyak pendapatan pada perusahaan, tapi tidak lantas cepat menutup peluang bisnis dari jalur ini. Justru ia adalah tantangan bagi bisnis jurnalisme digital.

Tomi berkata Tempo sedang menyiapkan sebuah bisnis online baru yang bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi-informasi dari Cina. “Cuma karena menghormati kontrak, jadi saya belum bisa cerita. Dalam waktu dekat kok bakal kami launching, dua atau tiga bulan lagi,” tambahnya.

==========

Penulis: Aulia Adam

Editor: Fahri Salam