tirto.id - Ali Shariati satu perguruan dengan Mohammed Arkoun di Paris. Mereka sama-sama berguru pada Louis Massignon dan Jacques Berque. Para ilmuwan Perancis ini membekas pula dalam beberapa karya kedua pemikir muslim itu.

Tapi, berbeda dengan Arkoun yang bertumpu pada Islam sebagai peradaban, Shariati berjalan untuk ideologisasi Islam. Bagi Shariati, Islam adalah ideologi, bukan budaya, filsafat, maupun sains. “Saya mencari kembali Islam sebagai ideologi, apa yang ada saat ini ialah hanya Islam sebagai budaya,” tulisnya dalam Islamshinasi (Islamologi).

Arkoun larut dalam laïcité Perancis dan aspek kebudayaan Islam, sementara Shariati menggalang solidaritas dan komunikasi dengan para eksil aktivis Front Pembebasan Nasional (FLN) Ajazair.

Ideologi, kata kunci Shariati di sini, merupakan keharusan untuk pembebasan. Shariati menggunakan instrumen Islam dan Shiisme untuk menafsirkan agama demi keselamatan universal umat manusia. Berlaku pars pro toto, Shariati sedang mengetengahkan sebuah Shiah yang bergairah, Shiah yang merah, untuk sebuah klaim keislaman umum yang membebaskan.

Shiisme Ali yang Revolusioner

Dalam pandangan Shariati, Shiisme merupakan sebuah kedigdayaan sempurna, yek hizb-e tamam. Tapi yang ia maksud ‘sempurna’ di sini ialah Shiisme Ali alias tashayo’-e `alavi sebagai kekuatan revolusioner dalam pergumulan sejarah melawan despotisme politik beserta sistem kelas yang menindas. Shiisme Ali baginya bisa bekerja dalam taraf teoretis maupun praksis.

Menurut Shariati, Shiisme Ali berbeda dengan Shiisme Safawi atau tashayo’-e safavi yang merupakan jenis Shiah yang telah terkorupsi oleh campur tangan politik. Dengan menyebut Shiisme Safawi ini, Shariati mengkritik jenis pembelokan Shiah yang tak lagi berpedoman pada teladan Ali beserta semangat pembebasannya.

Salah satu sumber doktrin yang paling kuat dalam pemikiran Shariati ialah ‘ideologi Ibrahimi’ yang diserap dari tradisi kenabian sepanjang zaman. Menurutnya, doktrin ini universal dan menjadi petunjuk abadi umat manusia untuk menegakkan keadilan, tak pernah lekang ditelan zaman, serta selalu relevan siapapun yang berkuasa.

Spirit Islam mewarisi ideologi Ibrahimi ini dan Shariati lalu merujuk pada berbagai contoh sahabat yang pro-Ali seperti Abu Dzar al-Ghifari yang diasingkan karena kritis serta kebangkitan atas kezaliman di Karbala. Ideologi ini mewujud menjadi apa yang disebut kritikus Hamid Dabashi sebagai ‘theology of discontent’ yang perlu merobohkan kesemena-menaan. "Setiap hari adalah Ashura, setiap tempat adalah Karbala" sering kita dengar dan menjadi populer berkat ideologisasi Shariati.

Shariati merupakan, meminjam bahasanya sendiri, seorang intelektual pejuang atau rowshanfekr-e mojahed. Ia percaya bahwa ideologi menciptakan manusia. Ia tidak mau menjadi filsuf seperti Ibnu Sina, al-Ghazali, atau para pengamat seperti orientalis. Dengan mengadaptasi tesis kesebelas Marx tentang Feuerbach, Shariati bilang: filsuf dan ilmuwan secara hakiki merupakan pengamat dunia, yang terpenting ialah menjadi ideolog yang beramar makruf nahi munkar dan memiliki kekuatan tak tertandingi untuk menghancurkan sekaligus menciptakan.

Ideologi memiliki pedoman imperatif untuk membentuk sesuatu, sementara filsafat dan sains hanya tahu peristiwa yang terjadi. Dalam teropong Shariati, ideologi bisa menciptakan surga di bumi—tawaran utopis yang menyedot banyak pengikut di dalam dan luar Iran.

Yang tetap menarik dari Shariati, dengan berbagai tulisannya yang bersifat ideologis, ialah sifat progresif dalam memandang takdir. Manusia sangat aktif, bukan hanya sebagai bashar, tetapi lebih dari itu sebagai insan. Ia meminjam falsafah kemanusiaan yang dalam bahasa Ahmad Wahib, “Aku mencari dan terus mencari... Aku adalah mengaku, yang terus menerus berproses menjadi aku.”

Dalam takrif yang disebut Shariati, manusia adalah wujud biologis yang sudah jadi (budan, being, bashar) sekaligus memiliki kemampuan untuk terus mewujud secara eksistensial (shodan, becoming, insan). Dalam logika Shariati, tugas kekhalifahan manusia di muka bumi ini, per individu, ialah sebagai insan—terus menjadi, tak pernah puas dengan struktur ketimpangan, dan menegakkan keadilan.

Pemikiran Shariati dan dukungan dia pada sistem politik vilayat-e faqih di Iran tetap hidup dalam wacana dan inspirasi politik pasca-Revolusi. Di Indonesia, sebagaimana di belahan dunia lainnya, buku-buku Shariati membanjiri dan menjadi salah satu sebab konversi muslim, khususnya dari kalangan modernis, untuk memeluk Shiah atau setidaknya bersimpati pada Shiah. Kendati Shariati meninggal di Inggris sebelum revolusi Islam terjadi, ia dianggap sebagai bapak ideologi. Ia sendiri adalah martir yang terus hidup dan dihidupkan.

Di tangannya, berbagai macam kekuatan revolusioner bersatu yang dalam istilah Sukarno adalah samen bundelling van alle revolutionaire krachten. Tidak berlebihan, kelompok marxis dan Islam di Iran pada era 1960-an hingga dekade berikutnya bisa bersekutu lantaran sintesis Shariati dalam meramu leksikon dan konsep Marxisme sekaligus Islamisme Shi’i.

Shariati sendiri tidak pernah anti pada marxisme. Bukunya, Marxism and Other Western Fallacies: An Islamic Critique (1980), adalah sebuah kecerdikannya untuk berkompromi dengan rezim maupun kelompok Islam setelah dipenjara. Strateginya serupa strategi sinkretis semacam "Nasakom" untuk menyatukan berbagai kekuatan.

Demokrasi Terpimpin ala Shariati

Pemikiran Shariati tak bisa dilepaskan dari masa mudanya. Iklim 1950-an hingga awal 1960-an memperkaya wawasan dan persahabatan ketika Shariati kuliah sosiologi di Paris. Gerakan Asia-Afrika di Bandung, Gerakan Non-Blok di Belgrade, dan gairah pembebasan di dunia Selatan memengaruhi pola pikirnya.

Di Paris ia berkenalan dan berkorespondensi dengan Ibrahim Frantz Fanon, pemikir anti-kolonial terkenal, dan menerjemahkan bukunya, The Wretched of the Earth, ke dalam bahasa Parsi. Dalam penerjemahan itulah Shariati memindahkan iklim pascakolonial Fanon ke dalam bahasa Quranik: "penindas" disebut sebagai "mustakbirin" (yang angkuh) dan "yang ditindas" disebut sebagai "mustad`afin" (yang lemah). Teori perjuangan kelas ia sentuh dengan bahasa Islam dan hasilnya diapresiasi bahkan beresonansi ke mana-mana.

Fanon pernah menyebut Shariati sebagai ‘intelektual autentik’. Shariati juga terpengaruh oleh pendukung revolusi lainnya seperti Jean-Paul Sartre dan Che Guevara. Ide-ide pembebasan kiri pada urutannya menjadi bahan bakar para militan Syiah, yang aktif di Iran terutama sepanjang 1970-an, setelah dipercantik dengan doktrin agama.

Tapi, dalam filsafat manusia dan perjuangannya, yang menjadi sumber pemantik ialah inspirasi dari Friedrich Nietzsche. Konsep Übermensch dibutuhkan sebagai penyelamat, figur manusia kuat yang mampu menjadi teladan massa. Konsep ini digunakan Shariati untuk menyebut para bijak yang kuat yang mampu memimpin massa sebagai "manisfetasi dari transendensi yang suci" (mazaher-e moqaddas-e mota`ali).

Menariknya, sumber inspirasi Shariati untuk mendukung politik demokrasi Shiah datang dari Sukarno. Dalam Revolution and Its Discontent: Political Thought and Reform in Iran (2019), dosen Universitas Oxford Eskandar Sadeghi-Boroujerdi menyebut Shariati ingin membentuk suatu ‘demokrasi terpimpin’ atau demokrasi-ye hedayat shodeh yang dicangkok dari Sukarno. Shariati juga menyebutnya sebagai ‘demokrasi berkomitmen’ atau demokrasi-ye mota`ahhed.

Yang dimaksud jenis demokrasi terpimpin ala Shariati ini ialah masyarakat yang dipimpin sejumlah kecil elite revolusi atau bahkan seorang ‘bapak revolusi’ yang tunggal seperti Sukarno. Elite revolusi ini sekaligus intelektual, rowshanfekr, atau gabungan ‘raja-filsuf’ yang menggerakkan. Kajian ini juga menjadi penting bagi kita untuk menelaah sejauh mana kita bisa menafsirkan ulang pemikiran politik Sukarno dalam terang filsafat Nietzsche, terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi.

Orasi bernas dengan retorika antikolonial yang digaungkan Shariati menjadi magnet bagi kalangan pemuda dan mahasiswa. Teologi pembebasan yang ia perjuangkan bukan hanya mengincar praktik Shiah yang membeku dan politik sekuler yang tak peka pada masa Reza Pahlavi, tapi juga sebuah gerakan anti-imperialis global yang banyak mendapat simpati dari dunia non-Muslim.

Latar belakang itu menjadi penting ditilik untuk memahami gerakan massa, gejolak sosial, dan manusia revolusioner. Michel Foucault, seusai berkunjung ke Teheran pada 1978, menamakan gerakan itu dengan la spiritualité politique atau spiritualitas politik—sebuah momen yang menurut beberapa penelaah filsafat memengaruhi pemikiran Foucault soal subjektivitas.

Jika Shariati dalam banyak tulisannya bertanya, “Cheh bayad kard?” (Apa yang harus dilakukan?) saya hanya bisa menjawabnya begini: “Mari menjadi insan yang terus menjadi.” Shariati memberi makna aktif pada doktrin tauhid dan kemanusiaan.

==========

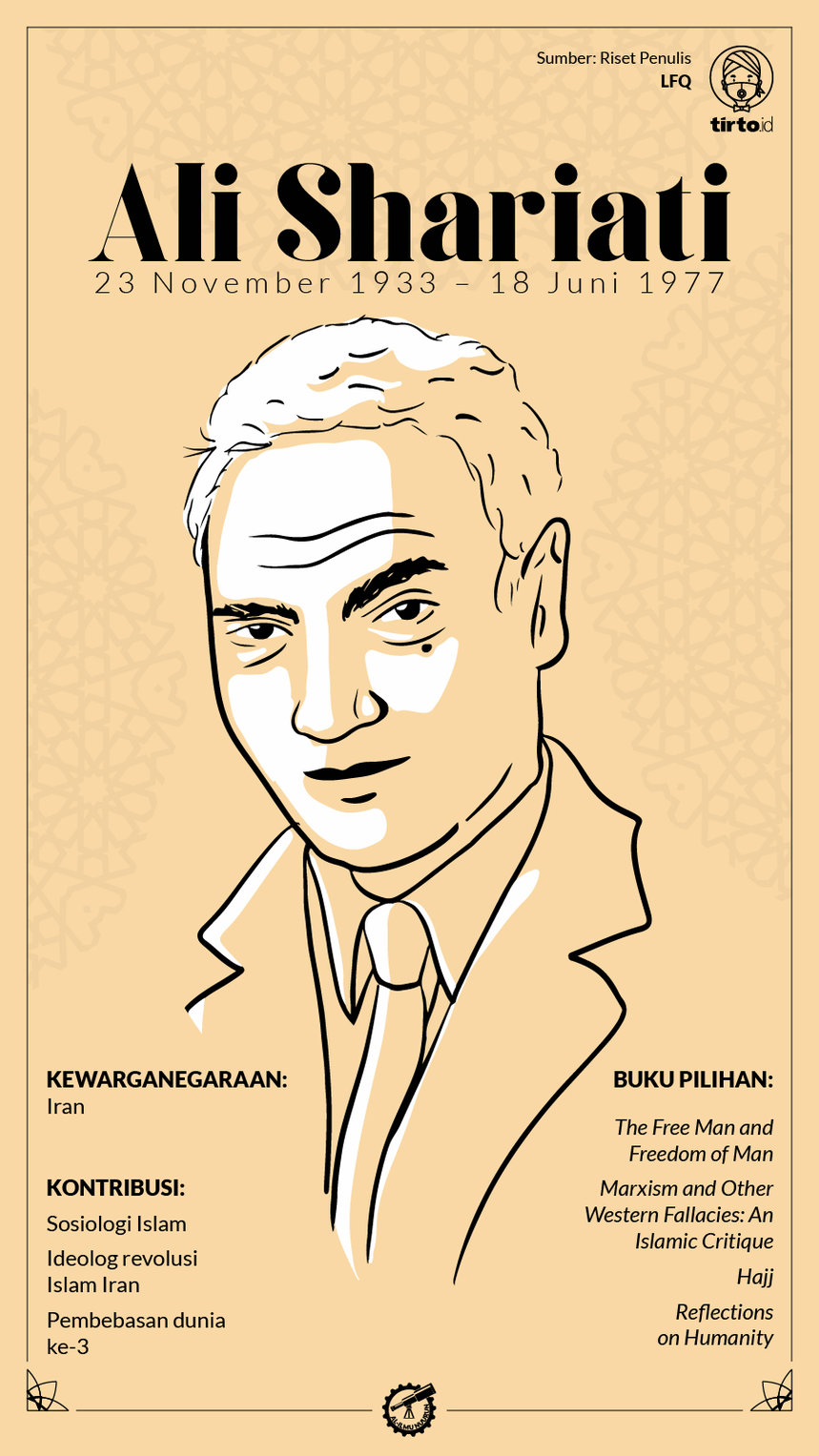

Redaksi Tirto kembali menampilkan rubrik khusus Ramadan "Al-Ilmu Nuurun". Tema tahun ini adalah para cendekiawan muslim global abad ke-20 dan ke-21. Kami memilih 33 tokoh untuk diulas pemikiran dan kontribusi mereka terhadap peradaban Islam kontemporer. Rubrik ini diampu kontributor Zacky Khairul Umam selama satu bulan penuh.

Zacky Khairul Umam adalah alumnus Program Studi Arab FIB UI dan kandidat doktor sejarah Islam di Freie Universität Berlin. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi tentang pemikiran Islam di Madinah abad ke-17. Ia pernah bekerja sebagai peneliti tamu pada École française d'Extrême-Orient (EFEO) Jakarta 2019-2020.

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id