tirto.id - Para seniman yang berorganisasi dan berpolitik selalu diasosiasikan secara negatif dan distigmatisasi oleh Orde Baru dan para seniman pendukungnya sebagai mirip Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Lembaga ini adalah organisasi kesenian yang berada di bawah pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa pemerintahan Sukarno. Namun Wiji Thukul tetap melawan stigmatisasi dan tabu-tabu politik yang dibangun oleh penguasa Orde Baru tersebut dengan berorganisasi dan berpolitik.

Tapi Wiji Thukul sadar bahwa ia tak bisa bergerak sendirian, seperti tergambar dalam puisinya:

“Aku berpikir

tentang sebuah gerakan,

tapi mana mungkin

aku nuntut sendirian ”

(Tentang Sebuah Gerakan)

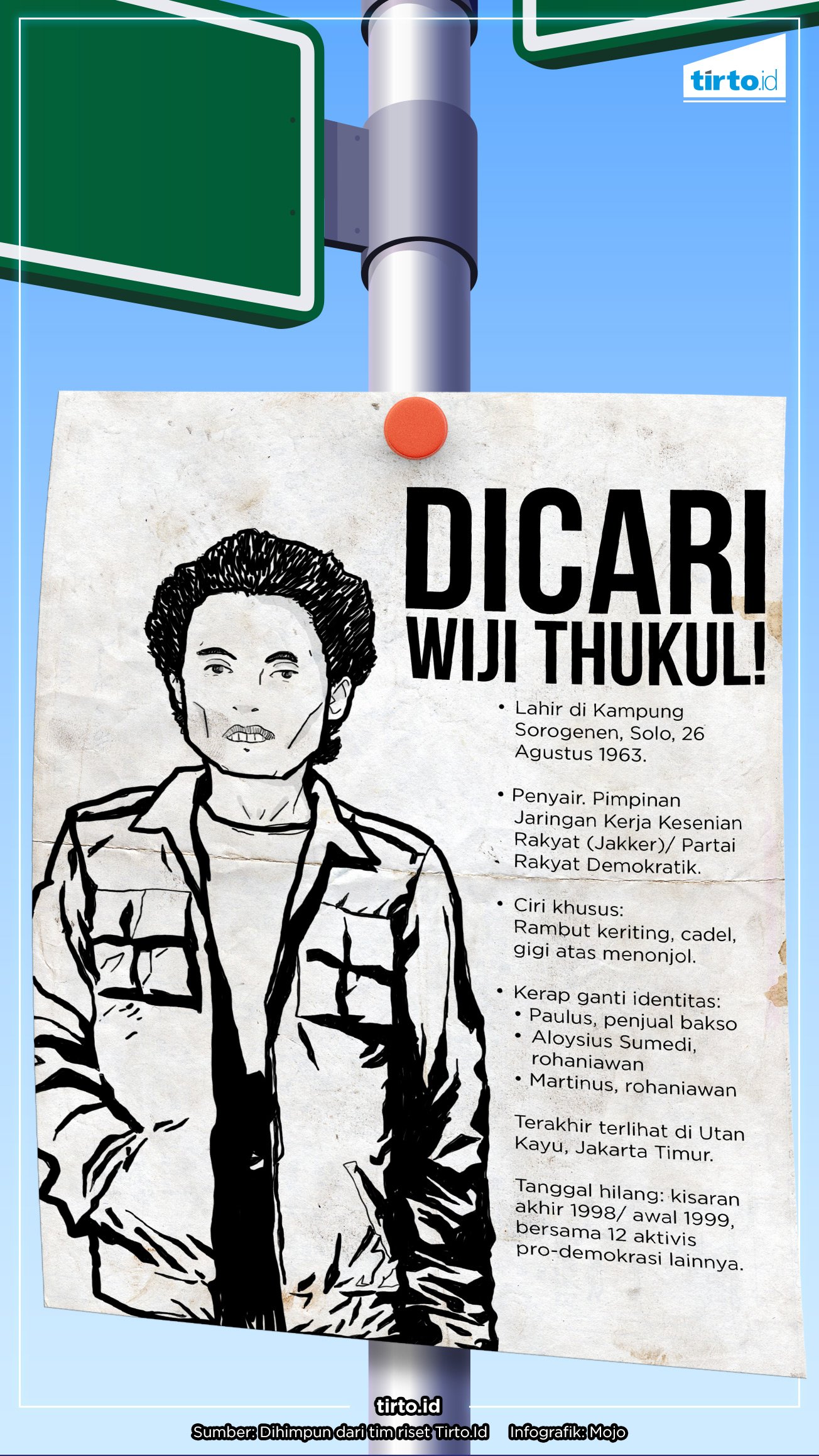

Wiji Thukul sadar pentingnya organisasi sebagai alat gerakan dan memperkuat barisan perlawanan. Oleh karena itu ia, bersama para seniman dan intelektual progresif seperti Semsar Siahaan, Rahardjo Waluyo Jati, dan Hilmar Farid (Fay), memprakarsai organisasi untuk para seniman bernama Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jaker) pada 1994. Di sini Wiji Thukul menjabat sebagai ketua. Seperti namanya, dengan Jaker Wiji Thukul mencoba membuat sebuah jaringan seniman progresif dan kerakyatan.

Perjuangan untuk melawan kediktatoran Soeharto membutuhkan wadah politik yang berfungsi untuk menyatukan kekuatan demokrasi dan merumuskan program bersama. Bagi Thukul, “demokrasi tidak dapat diraih hanya dengan baca puisi, tapi dengan aksi-aksi massa bersama rakyat.” Karena itu, tidak seperti seniman produk Orba yang alergi politik, Thukul justru sangat terlibat aktif dalam perjuangan politik.

Wiji Thukul menolak gagasan bahwa “seniman harus menjauhi politik”. Menurutnya sikap alergi politik adalah tidak betul, sebab ”dengan tidak tahu soal politik kita mudah saja dipermainkan,” sementara seniman itu “harus jadi pelaku bukan obyek” (apakabarclark.net 6 juli 1996). Ketika sadar politik, maka rakyat akan ikut “menentukan keputusan-keputusan penting yang menyangkut hidup rakyat banyak.”

“Ketika rakyat sadar politik dan berpolitik, maka mereka tidak hanya menjadi bola tendangan yang hanya dipermainkan kaki-kaki penguasa, ditendang kesana kemari,” ujar Thukul (wawancara UNIBA Solo, 11 maret 1993).

Keinginan untuk berjejaring dengan elemen yang lebih luas terjadi ketika ia berpartisipasi dalam pertemuan nasional dari berbagai kelompok dari berbagai kota untuk menyatukan gerakan dan membuat program bersama pada Mei 1994 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, diputuskan membentuk suatu organisasi payung yang bernama Persatuan Rakyat Demokratik. Dalam kepengurusan, Thukul terpilih sebagai Ketua Divisi Kebudayaan.

Aktivitas politiknya semakin intensif setelahnya. Pada Oktober 1994, di Ambarawa, Jawa Tengah, Thukul menghadiri kongres pembentukan serikat buruh bernama Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) yang diketuai oleh Dita Indah Sari. Dalam kongres tersebut, Wiji Thukul berbicara tentang pentingnya budaya kerakyatan untuk mengikis sisa-sisa feodal dan membangun kesadaran yang progresif.

Untuk dukungannya terhadap perjuangan kaum buruh ini Wiji, Thukul terpaksa kehilangan mata kanannya pada 1995. Saat itu ia bersama PPBI dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) mendukung aksi 14 ribu buruh PT Sritex. Ia ditangkap dan dipukuli dengan popor senapan. Akhirnya ia dirawat dirumah sakit tapi matanya ternyata tidak tertolong lagi.

Memasuki 1996, terdapat kondisi obyektif baru: massa pendukung Megawati Soekarnoputri telah berhadap-hadapan secara langsung dengan rezim Soeharto. Ketika itu kepemimpinan Megawati di PDI digembosi dan Megawati sendiri menjadi simbol oposisi pemerintah (sebab anak biologis Sukarno, yang dimusuhi Orde Baru).

Dalam situasi seperti itu, penting untuk memberikan suatu kepemimpinan terbuka secara politik melalui wadah berupa partai politik. Persatuan Rakyat Demokratik yang masih merupakan organisasi payung yang cair harus bertransformasi menjadi alat perjuangan politik sepenuh-penuhnya alias partai politik. Maka, pada April 1996, terbentuklah Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kongresnya diadakan di Kaliurang, Yogyakarta. Thukul, tentu saja, hadir dalam peristiwa bersejarah tersebut.

Dalam kongres tersebut juga diambil keputusan bahwa organisasi seperti Jaker, SMID, PPBI dan Serikat Tani Nasional (STN) berafiliasi secara organisasi dan politik dengan PRD.

Pada 22 Juli 1996, Wiji Thukul membacakan puisinya yang terkenal, “Peringatan”, dalam deklarasi Partai Rakyat Demokratik di YLBHI, Jakarta. Ini adalah penampilan terakhirnya di depan umum.

Lima hari setelah deklarasi PRD, pada 27 Juli 1996, terjadi penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Militer langsung menuduh PRD sebagai dalang kerusuhan. Suatu tuduhan yang tidak pernah terbukti di pengadilan. Sejak itu Thukul menjadi target penangkapan.

Pada Oktober, seluruh ormas yang bergabung dengan PRD termasuk Jaker dibubarkan oleh pemerintah dan dianggap sebagai organisasi terlarang (OT).

Setelah para pimpinan PRD ditangkapi dan organisasinya dilarang, Thukul dan kawan-kawan PRD-nya bergerak di bawah tanah. Puisi-puisi Thukul masih sempat muncul di majalah bawah tanah PRD, Pembebasan, dan disebarluaskan melalui internet dan fotokopi dari tangan ke tangan.

Meski tak ada lagi yang pernah berjumpa, Thukul masih tetap terasa hadir. Puisi-puisinya terutama “Peringatan” terus diteriakkan dalam berbagai aksi mahasiswa di berbagai kota, bahkan sampai hari ini.

Wiji Thukul & Kasus Penculikan Aktivis 1997-1998

Praktik penghilangan paksa yang dialami Wiji Thukul dan kawan-kawan bukan khas Indonesia, tapi juga pernah terjadi di Cile, Argentina, Guatemala, dan berbagai negara dengan pemerintahan otoriter lainnya hingga sekarang.

PBB merespons praktik penghilangan paksa pada 1978 melalui Resolusi 33/173 bertajuk Penghilangan Paksa. Pada 1992, mereka juga mengeluarkan Deklarasi Perlindungan terhadap Penghilangan Paksa. Kemudian, pada 20 Desember 2006, Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Indonesia sampai hari ini belum meratifikasi konvensi ini, meskipun DPR RI sudah merekomendasikannya sejak 2009.

Dalam konvensi ini, “penghilangan paksa” didefinisikan sebagai “bentuk penangkapan, penahanan, penculikan, atau bentuk-bentuk perampasan kemerdekaan lainnya yang dilakukan oleh aparat-aparat negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang bertindak dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan dari negara.”

Pengertian dalam konvensi ini telah termuat dalam puisi:

Kau lempar aku dalam gelap

Hingga hidupku menjadi gelap

Kau siksa aku sangat keras

(Derita Sudah Naik Seleher)

Dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Tindak Penghilangan Paksa, dinyatakan selama belum ada pertanggungjawaban negara atas nasib dan keberadaan korban, penghilangan paksa dianggap sebagai kejahatan HAM yang terus berkelanjutan. Selama negara belum memberi kepastian status aktivis yang dihilangkan paksa, maka pelanggaran HAM dianggap masih berlangsung. Dengan kata lain, penghilangan paksa tidak mengenal kedaluwarsa. Selama negara tidak memastikan status para korban, maka mereka tidak bisa dianggap sudah mati.

Tugas negara adalah memutus penantian tanpa batas ini dengan memastikan status korban. Negara wajib menyelidiki status dan keberadaan korban serta mengembalikan mereka kepada keluarga. Negara mempunyai seluruh sumber daya, perangkat, dan kekuatan untuk mencari, menyelidiki, dan memastikan keberadaan korban.

Penghilangan paksa juga merupakan pelanggaran HAM yang berlapis karena juga melanggar hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan, hak untuk tidak mengalami penyiksaan, dan perlakuan atau hukuman yang merendahkan martabat kemanusiaan, serta hak untuk hidup.

Penghilangan paksa terjadi menjelang Reformasi 1998. Saat itu gelombang perlawanan rakyat yang meluas telah membuat takut pemerintahan Soeharto. Serangkaian teror politik kemudian dilakukan oleh negara melalui penangkapan, pemenjaraan, dan penculikan untuk menghentikan tuntutan demokrasi. Wiji Thukul dan sejumlah aktivis demokrasi pun menjadi target penculikan militer.

Penculikan dilakukan oleh Tim Mawar yang terdiri dari anggota-anggota Kopasus. Tim ini dibentuk oleh Danjen Kopassus Prabowo Subianto. Setelah kasus penculikan terbongkar, para anggota Tim Mawar diadili oleh Mahkamah Militer, sementara Prabowo dihadapkan ke Dewan Kehormatan Perwira yang kemudian memberhentikannya dari ketentaraan pada 1998. Tidak pernah ada pengadilan HAM untuk Tim Mawar dan para perwira militer yang terlibat.

Antara 2005 hingga 2006, Komnas HAM melakukan penyelidikan atas kasus penculikan aktivis 1997-1998. Dari penyelidikan tersebut, Komnas HAM menemukan ada 13 aktivis yang masih hilang selama periode 1997-1998, termasuk Wiji Thukul. Pada 2006, Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan itu kepada Kejaksaan. Namun pihak Kejaksaan tidak pernah menindaklanjutinya.

Pada 2007, DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa. Panitia ini bertugas selama dua tahun. Hasilnya, pada 28 September 2009, dalam paripurna DPR mengesahkan empat rekomendasi, yaitu:

1. Kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc;

2. Kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang;

3. Kepada pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang;

4. Kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Dari keempat rekomendasi tersebut, keluarga korban penghilangan paksa terutama mendesak realisasi dari rekomendasi kedua. Pilihan prioritas ini bukan berarti meniadakan tiga rekomendasi lain. Justru bila tim pencarian terbentuk, ia akan melegitimasi tiga rekomendasi lain.

Belum satu pun dari empat rekomendasi itu dijalankan pemerintah sejak secara resmi diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009 hingga pemerintahan Jokowi.

Penyelesaian kasus Wiji Thukul serta penculikan aktivis 1997-1998 bahkan semakin gelap pada periode kedua pemerintahan Jokowi dengan diangkatnya Prabowo yang terlibat penculikan sebagai Menteri Petahanan.

Buntunya penyelesaian kasus penculikan Wiji Thukul dan belasan aktivis lainnya membenarkan pernyataan Munir, bahwa penyelesaian kasus penghilangan paksa harus berhadapan dengan sisa-sisa resistensi dan militer Orde Baru. Juga sejalan dengan kesimpulan Utomo, ayah dari Bimo Petrus, aktivis yang diculik Tim Mawar, terhadap pemerintahan Jokowi. “Jokowi ingin membuka, tidak mungkin. Pemerintahan Jokowi dikerumuni oleh tentara, tidak mungkinlah.”

Apa pun itu, janji Jokowi merupakan utang kemanusiaan kepada keluarga korban. Selama tidak dituntaskan, maka Wiji Thukul dan keluarga akan tetap menuntut negara. Ia juga seakan-akan mengajak rakyat lain dalam puisinya yang lain:

“ayo gabung ke kami

biar jadi mimpi buruk presiden!”

(Nyanyian Akar Rumput)

==========

Artikel ini merupakan bagian kedua dari dua artikel untuk merayakan ulang tahun Wiji Thukul yang dilahirkan pada 26 Agustus 1963.

Wilson Obrigados adalah anggota Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi) dan staf Amnesty International Indonesia 2017-2018.

Editor: Ivan Aulia Ahsan & Rio Apinino

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id