tirto.id - Pemenuhan hak atas bahasa isyarat merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya bagi penyandang disabilitas rungu atau teman tuli. Menyadari pentingnya akses komunikasi yang setara, pemerintah berencana memasukkan bahasa isyarat ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

Rencana ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (26/8/2025). Dia menegaskan bahwa bahasa isyarat akan diajarkan kepada seluruh peserta didik agar komunikasi inklusif antara penyandang disabilitas dan masyarakat dapat terwujud.

“Bahwa setiap anak pada nantinya, juga satu bahasa, setiap anak pada nantinya belajar bahasa isyarat. Jadi nantinya semua anak, semua guru, semua dokter, semua perawat, semua tugas publik, polisi, polisi lalu lintas, dan lain-lain, bisa berkomunikasi dengan tunarungu,” ujar Pratikno seperti yang dikutip dari Kompas, (26/8/2025).

Di Indonesia, data Kementerian Kesehatan pada 2014 mencatat sekitar 2,5 juta penyandang disabilitas rungu. Meski belum ada data pasti mengenai jumlah pengguna bahasa isyarat di kalangan masyarakat umum, penelitian Khresna (2022) yang dipublikasikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan bahwa jumlahnya masih sangat terbatas.

Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak penyandang disabilitas atas (1) aksesibilitas (2) pelayanan publik, (3) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, (4) berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Sementara itu, hak berbahasa isyarat diatur dalam Pasal 39 Ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa “Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.

Belajar dari Selandia Baru

Beberapa negara telah mengambil langkah progresif dengan mengintegrasikan bahasa isyarat ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Selandia Baru adalah salah satu pelopornya. Di negara ini, New Zealand Sign Language (NZSL) tidak hanya diakui secara resmi sebagai bahasa negara, tetapi juga telah dimasukkan ke dalam The New Zealand Curriculum sebagai salah satu mata pelajaran pilihan yang dapat dipelajari di sekolah.

Pengakuan bagi NZSL diresmikan pada April 2006 melalui pengesahan New Zealand Sign Language Act. Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah komunitas tuli di Selandia Baru karena menjadikan penggunaan juru bahasa isyarat sebagai hak hukum. Sejak saat itu, penggunaan juru bahasa isyarat mulai meluas di berbagai sektor, terutama di sistem peradilan yang sebelumnya sangat mengandalkan komunikasi verbal dan pembacaan gerak bibir.

Parlemen Selandia Baru juga menunjukkan komitmennya dengan menyediakan juru bahasa isyarat dalam beberapa sesi debat, khususnya yang berkaitan langsung dengan isu-isu yang relevan bagi komunitas tuli dan orang dengan gangguan pendengaran. Langkah ini mencerminkan upaya nyata untuk menciptakan ruang politik yang lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua warga negara.

Hingga saat ini, NZSL digunakan oleh hampir 23.000 orang di seluruh Selandia Baru, baik oleh individu tuli maupun orang dengar. Di tengah keberagaman linguistik yang tinggi dengan lebih dari 160 bahasa yang digunakan di negara tersebut, NZSL menjadi satu dari hanya dua bahasa resmi, bersama dengan te reo Māori di negara tersebut.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Rencana Bahasa Isyarat Masuk Kurikulum Disambut Positif

Peneliti bidang keseteraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dari Seknas FITRA, Rizqika Arrum Bakti, menilai positif rencana pemerintah untuk memasukkan bahasa isyarat ke dalam kurikulum nasional. Menurutnya, memasukan bahasa isyarat ke dalam kurikulum merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar yang seharusnya dilakukan oleh negara.

“Pemerintah harusnya sudah dari lama menyadari pentingnya bahasa isyarat untuk teman-teman tuli khususnya. Kenapa? karena ini adalah bahasa mereka. Bayangin tinggal di sebuah tempat yang mereka gak bisa bahasanya sama sekali, di satu sisi mereka juga gak diberi akses untuk belajar bahasa itu,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Jumat (28/8/2025).

Rizqika menambahkan, pemerintah seharusnya sejak lama menyadari pentingnya akses bahasa bagi anak tuli, terutama di usia 0–5 tahun. Jika pada masa krusial ini anak tidak mendapatkan akses ke bahasa isyarat, mereka berisiko mengalami language deprivation (deprivasi bahasa), yang berdampak pada kemampuan belajar dan berpikir.

“Ada beberapa kajian dan penelitian yang mengungkap bahwa anak yang mengalami tuli dari lahir akan mengalami deprivasi bahasa jika dia tidak mendapatkan akses ke bahasa isyarat di umur 0 sampai 5 tahun itu. Nah, bayangkan bagaimana seorang anak bisa belajar, berkembang, tumbuh dengan baik ketika dia tidak memiliki kemampuan berbahasa,” ujarnya.

Rencana pemerintah memasukan bahasa isyarat ke dalam kurikulum nasional juga mendapatkan dukungan dari teman tuli yang juga Co-Founder dan Direktur Eksekutif FeminisThemis, Nissi Taruli Felicia. Dia menyebut kebijakan ini merupakan langkah progresif dalam dunia pendidikan. Ia tidak hanya memperluas akses terhadap bahasa, tetapi juga menjadi ruang untuk menumbuhkan empati siswa terhadap keberagaman.

“Memasukkan bahasa isyarat ke dalam kurikulum nasional juga menjadi langkah penting karena ini menjadi pengakuan pemerintah terhadap keberadaan bahasa isyarat Indonesia [BISINDO] yang disetarakan posisinya seperti bahasa lisan lainnya,” ujar Nissi saat dihubungi Tirto, Sabtu (30/8/2025).

Libatkan Komunitas Tuli dalam Perencanaan Kurikulum

Menurut Nissi, ada beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam wacana memasukan bahasa isyarat dalam kurikulum nasional. Dia menegaskan bahwa isu ini cukup kompleks dan tidak bisa disederhanakan hanya pada aspek implementasi teknis semata.

Pertama dan yang paling mendasar adalah keterlibatan partisipatif komunitas teman tuli sejak tahap perencanaan kurikulum. Nissi menekankan bahwa bahasa isyarat merupakan bagian dari budaya tuli dan menjadi milik komunitas tuli. Namun, keterlibatan teman tuli selama ini biasanya hanya terjadi di tahap implementasi, bukan sejak perencanaan.

“Ini yang harus benar-benar dipertimbangkan. Jika perencanaannya matang, rancangan kurikulum pendidikan nasional bisa menjadi lebih inklusif dan bukan dianggap sebagai ‘bahasa khusus’. Saya harap pemerintah yang memiliki tim dalam perencanaan kurikulum pendidikan nasional ini bisa melibatkan lulusan pendidikan bahasa isyarat, bukan pendidikan luar biasa,” ujarnya.

Kedua, Nissi menyoroti pentingnya pengakuan profesi guru bahasa isyarat, yaitu guru tuli. Pasalnya, jika bahasa isyarat benar-benar diterapkan sebagai bagian dari kurikulum nasional, kehadiran guru tuli di setiap sekolah menjadi krusial. Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan jalur sertifikasi profesi dan memastikan kesejahteraan mereka sebagai tenaga pendidik yang sah dan diakui.

Ketiga, Nissi mengusulkan agar pemerintah mengubah pendekatan bahasa isyarat yang selama ini digunakan dalam pendidikan luar biasa. Dia menegaskan bahwa Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) bukanlah bahasa isyarat alami dan satu-satunya bahasa isyarat yang diakui oleh komunitas tuli Indonesia adalah BISINDO.

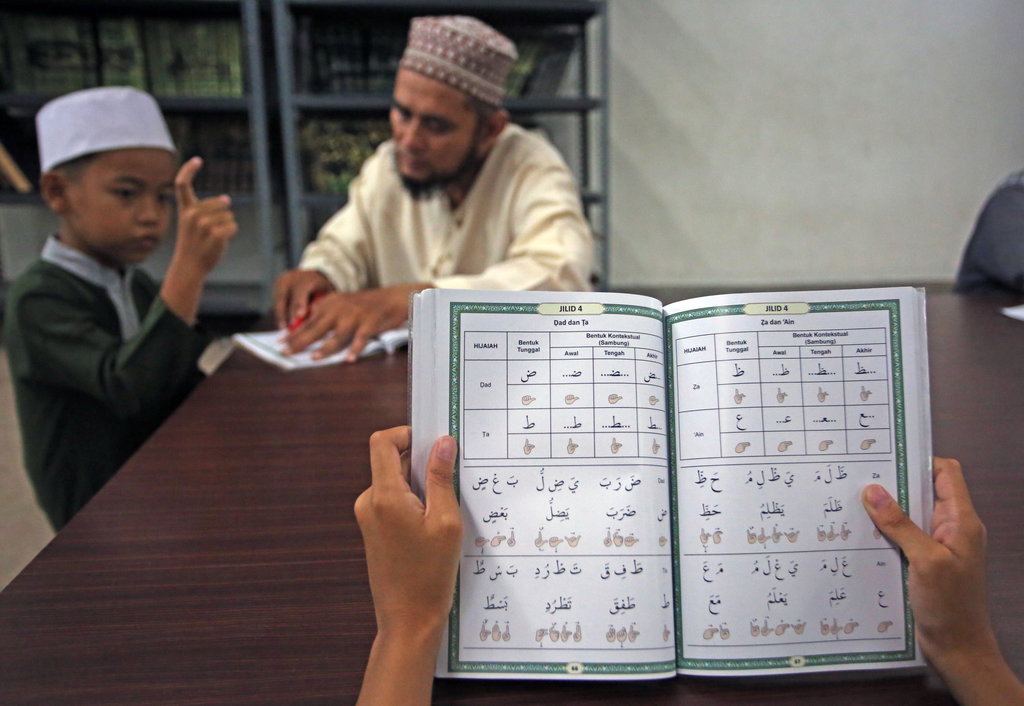

Sebagai informasi, terdapat dua bahasa isyarat yang digunakan oleh disabilitas rungu, yaitu SIBI dan BISINDO. SIBI diresmikan melalui UU Nomor 2 Tahun 1989 dan dibakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Juni 1994. Hingga kini, SIBI masih digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Sementara itu, BISINDO berkembang secara alami di komunitas tuli dan lebih mencerminkan budaya serta kebutuhan mereka. BISINDO menggunakan dua tangan, tidak memakai imbuhan, serta lebih mengandalkan gestur dan ekspresi wajah, menjadikannya lebih sederhana, fleksibel, dan mudah dipahami dalam komunikasi sehari-hari.

“Mengubah posisi bahasa isyarat dalam kurikulum pendidikan luar biasa, tidak lagi mengajarkan SIBI. Hal yang sejak awal harus kita pegang adalah bahwa SIBI bukan bagian dari bahasa isyarat. Bahasa isyarat di Indonesia hanyalah BISINDO. Saya berharap bahwa tidak ada lagi sikap pemerintah yang membuat situasi memperdebatkan antara SIBI dan BISINDO,” ujarnya.

Terakhir, Nissi berharap pemerintah juga membentuk badan pemantau khusus untuk memastikan implementasi kurikulum bahasa isyarat untuk memastikan implementasi kurikulum bahasa isyarat berjalan efektif di lapangan.

“Agar hal ini menjadi keberlanjutan dan bukan tokenisme saja,” ujarnya.

Tantangan Regulasi, Anggaran, dan Pelaksanaan Teknis

Dari sisi kebijakan, Rizqika dari Seknas FITRA mengungkapkan bahwa dasar hukum terkait disabilitas memang sudah ada. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan pengakuan atas bahasa isyarat. Indonesia juga telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Namun, implementasi kebijakan tersebut masih lemah. Salah satu hambatan utama adalah penempatan isu disabilitas yang masih terpusat di Kementerian Sosial, padahal isu ini bersifat lintas sektor.

Misalnya, soal bahasa isyarat dalam kurikulum jelas berkaitan langsung dengan Kementerian Pendidikan. Namun, belum terlihat eksplorasi yang serius dari kementerian terkait hingga saat ini.

“Padahal, isu disabilitas itu lintas sektor. Karena berdasarkan UU nomor 8 tahun 2016 sendiri sudah ada berbagai peraturan-peraturan afirmatif yang menempatkan teman-teman disabilitas, baik itu dalam segi pekerjaan, pendidikan, pemenuhan atas hak informasi dan lain sebagainya,” ujarnya

Rizqika juga menyoroti persoalan anggaran. Dalam situasi fiskal yang semakin ketat, pemotongan anggaran menjadi tantangan besar bagi implementasi kebijakan bahasa isyarat. Padahal, jika benar-benar dimasukkan dalam kurikulum nasional, implementasinya harus mencakup seluruh wilayah Indonesia.

“Pemerintah perlu memikirkan anggaran untuk pelatihan guru, penyediaan materi ajar, hingga ketersediaan juru bahasa isyarat yang terstandarisasi,” ujarnya.

Terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, sepakat pada rencana memasukkan bahasa isyarat ke dalam kurikulum nasional. Menurutnya, langkah ini dapat mendorong terwujudnya sekolah sebagai institusi yang inklusif.

Namun, Ubaid menggarisbawahi masih ada tantangan besar yang harus diatasi, terutama terkait sikap sejumlah sekolah yang masih enggan menerima anak-anak penyandang disabiilitas, termasuk disabilitas rungu.

“Menurut saya, mestinya pemerintah daerah, kemudian sekolah itu harus menjadi tempat yang inklusif terhadap anak-anak disabilitas itu. Waktu SPMB penerimaan murid baru tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya, ada sekolah-sekolah yang menolak anak disabilitas. Ketika sekolah menolak, anak disabilitas lalu anak-anak di sekolah belajar bahasa isyarat, itu ada dua hal yang saling bertolak belakang,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Sabtu (30/8/2025).

Penulis: Alfitra Akbar

Editor: Fadrik Aziz Firdausi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id