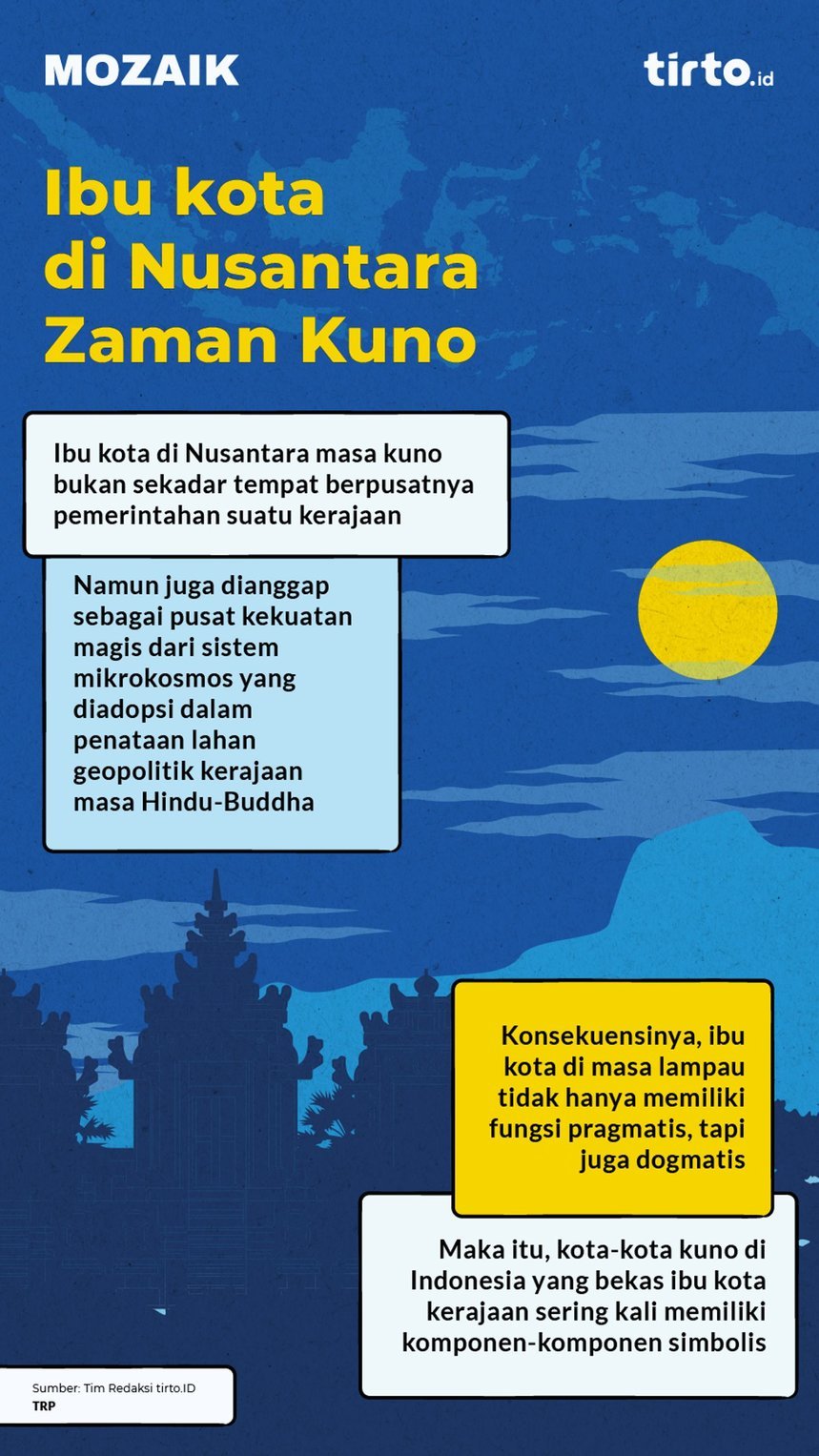

tirto.id - Ibu kota di Nusantara masa kuno bukan sekadar kota tempat berpusatnya pemerintahan suatu kerajaan. Lebih dari itu, ibu kota juga dianggap sebagai pusat kekuatan magis dari sistem mikrokosmos yang diadopsi dalam penataan lahan geopolitik kerajaan masa Hindu-Buddha.

Seperti disebut oleh O.W. Wolters dalam History, Culture and Region in Southeast Asian Perspectives (1982), sejak lama masyarakat Asia Tenggara telah mengenal konsep mandala—sistem geopolitik konsentris terdesentralisasi, pusat pemerintahan dipandang sebagai axis mundi (pusat jagat).

Konsekuensinya, ibu kota di masa lampau bukan saja memiliki fungsi pragmatis, tapi juga fungsi dogmatis dari suatu masyarakat. Tidak mengherankan jika kota-kota kuno di Indonesia yang dahulunya merupakan ibu kota kerajaan sering kali memiliki komponen-komponen simbolis.

Kasus itu misalnya bisa dijumpai di Kota Yogyakarta yang memiliki sumbu filosofis, yakni garis lurus dari utara ke selatan yang melewati Gunung Merapi, Tugu Golong-Gilig, Keraton, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan.

Namun demikian, untuk mencapai ibu kota yang memenuhi aspek pragmatis dan dogmatis itu, manusia Nusantara sejak dahulu telah memiliki teknologi perencanaan tata kelola lahan. Pengetahuan-pengetahuan itu terekam dalam cerita-cerita pembangunan ibu kota di dalam sumber-sumber historis.

Persiapan-persiapan itu melibatkan aktor-aktor cendekiawan, yang sebagian dari cendekiawan itu nantinya dikenal bukan sebagai "planolog", tapi malah tokoh-tokoh sejarah yang monumental.

MelintasiSungai, Meneroka Bukit

Sumber historis tertua yang menyinggung soal pembangunan ibu kota masa kuno datang dari Pulau Sumatra, tepatnya dari Kota Palembang, Sumatra Selatan. Berita pembangunan ibu kota itu muncul pada Prasasti Kedukan Bukit (604 Śaka/682 Masehi). Kota dalam prasasti tersebut diistilahkan sebagai Wanua Śrīwijāya. Uniknya, pada bagian awal prasasti diuraikan suatu cerita mengenai perjalanan sang pendiri kota, yakni Dapunta Hyang Sri Jayanasa.

Menurut Boechari dalam “New Investigations on the Kedukan Bukit Inscription” (2012), perjalanan Dapunta Hyang diiringi sekitar 20.000 orang dengan 200 peti logistik. Perjalanan itu ada yang ditempuh dengan perahu via sungai dan ada juga yang berjalan kaki di daratan.

Rombongan Dapunta Hyang berjalan dari Minanga ke suatu tempat yang disebut sebagai “Mukha Upang”, kemudian berakhir dengan pendirian Wanua Śrīwijāya. Lokasi yang disebut sebagai Wanua Śrīwijāya itu oleh para peneliti kemungkinan berada di sekitar Situs Karanganyar dan Bukit Siguntang di sisi barat Kota Palembang sekarang.

Pertanyaannya, mengapa rombongan Dapunta Hyang melakukan perjalanan terlebih dahulu sebelum membangun Wanua Śrīwijāya? Jawabannya apabila ditelisik dalam Prasasti Kedukan Bukit, merujuk pada upacara siddhayatra atau laku ziarah ke tempat-tempat yang dianggap suci dengan harapan mendapat berkah.

Namun demikian, mungkin sekali perjalanan suci itu juga sebenarnya sekaligus meliputi survei lahan dalam pembangunan Wanua Śrīwijāya. Hal ini didukung dari keterangan prasasti yang menyebutkan bahwa migrasi yang dipimpin Dapunta Hyang meliputi wilayah perairan dan daratan. Artinya, bagi masyarakat masa lampu—khususnya di Sumatra—dua komponen bentang alam itu dianggap memegang peranan penting dalam pembangunan kota.

Berdasarkan kajian arkeologi lanskap pada situs-situs Hindu-Buddha di Palembang, daerah yang diduga sebagai kawasan Wanua Śrīwijāya memang dianggap strategis. Daerah itu tepat berada di daerah yang menjorok dengan pertemuan Sungai Ogan dan Musi, orang yang berkuasa di lokasi itu akan mudah mengawasi lalu-lalang mobilisasi di sungai. Maka itu, penguasa Śrīwijāya kala itu juga membangun kanal-kanal penghubung sungai.

Tidak hanya bertaut dengan sungai, menurut Retno Purwanti dalam “Bukit Siguntang: Peranannya dalam Agama Buddha pada Masa Kerajaan Sriwijaya” (2016), lokasi Wanua Śrīwijāya juga terhubung dengan Bukit Siguntang yang memang titik tertinggi di wilayah Palembang dan sekitarnya. Titik ini dianggap sebagai Gunung Mahameru, yang dalam mitologi Hindu-Buddha dipercaya sebagai pusat dunia dan tempat tinggal para dewa.

Pencatatan soal survei lahan demi pembangunan ibu kota kerajaan dalam sejarah kuno Indonesia juga muncul dalam manuskrip kuno Sunda, Fragmen Carita Parahyangan. Di dalam manuskrip itu diceritakan pembangunan ibu kota Kerajaan Sunda, Pakuan Pajajaran, yang proyeknya dipimpin oleh seorang “planolog” bernama Bujangga Sedamanah.

Berbeda dengan kasus Wanua Śrīwijāya yang dibangun langsung oleh pemimpin kerajaan, Kota Pakuan Pajajaran sengaja didesain oleh seseorang yang memang ahli di bidang pembangunan permukiman.

Menurut Budimansyah dkk. dalam “Melihat Kota Pakwan Pajajaran melalui Kerangka Lewis Mumford” (2022), pembangunan Kota Pakuan Pajajaran dipercayakan oleh Raja Tarusbawa pada Bujangga Sedamanah. Sosok ini dalam Fragmen Carita Parahyangan diceritakan melakukan survei dengan menelusuri Ci Pakañcilan sampai ke hulunya. Di hulu sungai itu ditemui suatu bukit yang dihuni oleh Bagawat Mayajati.

Di titik lokasi itulah Bujangga Sedamanah membangun Ibu kota Kerajaan Sunda dengan keraton sebagai titik nolnya. Apabila ditelusuri dari bentuk morfologi daerahnya di masa kini—yakni Bogor sekarang, pemilihan lokasi ibu kota oleh Bujangga Sedamanah ini berkesesuaian dengan keterangan manuskrip Warugan Lêmah yang isinya pengetahuan tata kelola lahan Sunda Kuno.

Kota Pakuan Pajajaran dibangun atas tiga kriteria yakni, ngalingga manik (tanah tinggi di sekitar sungai), sri madayung (tanah dialiri dua aliran sungai, sehingga daratan seperti perahu di tengah air), dan talaga kahudanan (tanah yang dibelah oleh sungai).

Salah Perhitungan

Pemilihan ibu kota di zaman kuno hasilnya tidak melulu memuaskan. Pada beberapa kasus, ibu kota kerajaan yang didesain sedemikian rupa ternyata juga memiliki masalah-masalah tersendiri.

Ibu kota Majapahit, misalnya, menurut S. Safitri dalam “Telaah Geomorfologi Kerajaan Majapahit” (2015), terancam bencana banjir terus-menerus. Lokasi Trowulan yang dianggap sakral karena dilatari oleh gunung-gunung dan dialiri Kali Brantas, justru menjadi bom waktu bagi Ibu kota Majapahit.

Dataran rendah Trowulan menurut Safitri merupakan jalur lahar proklastik Gunung Welirang, sehingga aliran lahar dingin sering kali meluap via Kali Brantas dan menenggelamkan kota tersebut secara berkala. Belum lagi material bangunan di ibu kota Majapahit yang umumnya menggunakan bahan tanah liat, sehingga mudah rusak diterpa oleh bah.

Namun demikian, kadang kala bencana-bencana yang tidak diperhitungkan dalam pembangunan suatu ibu kota di masa lampau ini, bisa disiasati oleh para leluhur. Kasus ini paling ideal bisa ditemui pada Kesultanan Banten, yang walau posisinya strategis berada di dekat laut tetapi harus menghadapi kendala kesulitan air bersih.

Menurut S. Rahardjo dkk. dalam Kota Banten Lama (2011), dengan bantuan Lucas Hendrik Cardeel—seorang arsitek Belanda, Sultan Ageng Tirtayasa telah membangun bendungan air dan tiga penyaringan air yang disebut sebagai pangindelan. Oleh sang sultan, air Sungai Cibanten yang kotor disaring dan dialirkan via pipa-pipa kuno menuju ibu kotanya di Surosowan.

Penulis: Muhamad Alnoza

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id